В переводе с латинского granatus означает «зернистый», а в Древнем Риме гранат так и называли — зернистое яблоко. В этом фрукте полезно все: каждая его часть содержит вещества и микроэлементы, которые используются и в кулинарии, и в медицине. А для армян он — один из самых узнаваемых символов страны.

Гранат традиционно занимает особое место в армянской культуре и встречается во всех областях изобразительного искусства – в архитектуре, живописи и даже в кино (вспомним, хотя бы, «Цвет граната» Сергея Параджанова или «Арарат» Атома Эгояна). Более того, в современном представлении гранат является национальным символом, идентифицируется с самим армянским этносом.

В ПЕРВЫЕ ВЕКА ХРИСТИАНСТВА В АРМЕНИИ МОТИВ ГРАНАТА ПОЧТИ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ. Чем же объяснить отсутствие в этот период граната при таком распространении его в эпоху Ванского царства, а также в армянской средневековой архитектуре после середины VII века? Почему этот символ стал таким распространенным в современной культуре?

В беседе с корр.»ГА» кандидат искусствоведения Мариам ХАЧАТРЯН отметила, что единственным известным изображением граната периода раннего христианства в Армении является рельеф на стеле в Сардарапате, датированной IV-V веками.

«Вероятно, гранат перестал появляться из-за превалирования в ту эпоху орнаментов с виноградной лозой – символом новой веры, – сказала М. Хачатрян. – Плоды граната же, согласно изданной в Ливане книге об армянской вышивке, посвящали богине-матери Анаит. С принятием христианства почитание Анаит сменилось на почитание Богородицы, а вместо граната в религиозных ритуалах стали использовать виноград. Не исключено, что это связано и с тем, что возделывание граната пошло на убыль, в то время как винограда – расширялось.

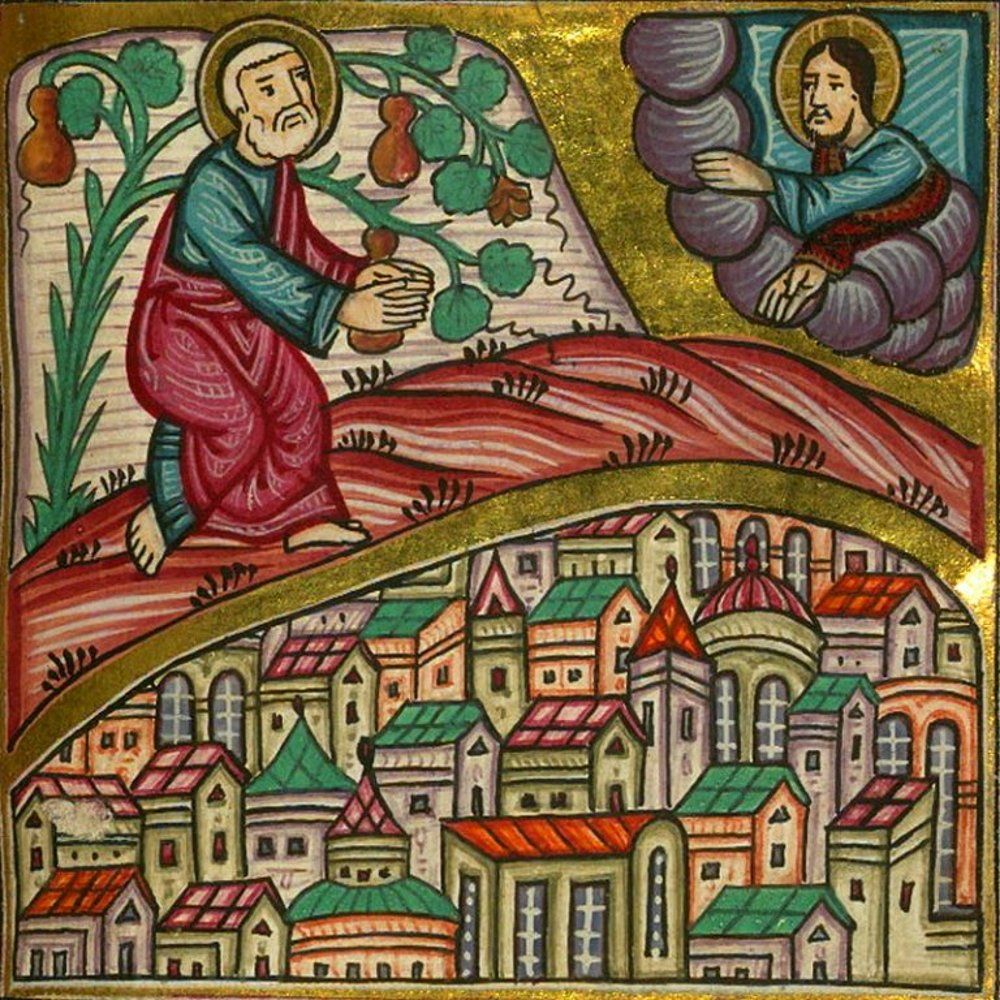

При этом в искусстве соседних Византии и Персии IV-VI веков гранат никуда не делся. В Византии после принятия христианства этот мотив связывали с церковью, Христом и Марией. Гранат – древний символ плодородия и бессмертия – стал восприниматься как символ Воскресения Христова. Кроме того, христианское учение унаследовало древнюю символику граната как Древа Жизни, что нашло отражение в отдельных его изображениях, а также в растительном орнаменте, где гранат зачастую изображается переплетенным с виноградом. Красный сок граната символизировал кровь священномучеников, а множество семян, заключенных в единую оболочку, воплощало идею соборности людей, объединенных в церковную общину».

Среди орнаментов многих раннесредневековых армянских церквей, построенных после Звартноца и под его влиянием, можно встретить изображения граната. Всего за несколько десятилетий конца VII века были воздвигнуты памятники, на стенах, по крайней мере, шести из которых гранат присутствовал как один из основных декоративных мотивов. Среди них – кафедральный собор в Талине, собор Святого Григора в Аруче, церковь Зоравар в Егварде, церковь Святого Саркиса в Артике, церковь Святого Ованеса в Сисиане и монумент в центре села Агиту.

НО КАК ЖЕ КАТОЛИКОСУ НЕРСЕСУ СТРОИТЕЛЮ УДАЛОСЬ ВЫВЕСТИ ГРАНАТ ИЗ «ПОДПОЛЬЯ»?

«Безусловно, возрождение на стенах Звартноца мотива граната можно рассматривать как провозглашение неких идей, и скорее всего ими были идеи национального примирения, соборности, объединения различных народных течений, снятия противоборства между продолжавшими существовать языческими культами и христианской церковью. В этом контексте выбор в качестве одного из основных декоративных мотивов запрещенного в первые века христианства граната, очевидно, означал «легализацию» древнего, языческого мотива.

Средневековое искусство славится своей символичностью. В Матенадаране хранятся комментарии к хоранам в армянских манускриптах, где встречаются прямые обозначения изображений-символов. И во всех без исключения комментариях говорится о символическом значении только четырех растений – это гранат, пальма, олива и лилия. Обобщив, можно выделить следующие трактовки мотива граната: горечь кожуры символизирует Ветхий Завет, а сладость зерен – Новый Завет и Церковь.

Горькая кожура, заключающая в себе множество семян граната – это горькие притчи пророков, несущие сладость Благой Вести, горечь угроз, пленений и бед, которыми кормили язычников, противопоставляется сладкому плоду всех перенесенных испытаний, обретенному в Церкви. Жизнь праведников, полная горечи и испытаний, несет в себе сладость плода бессмертия, обретенного после воскресения,- написала в своей книге «Мотив граната в раннесредневековом искусстве Армении» известный исследователь армянского искусства Нонна Степанян.

По сей день тема граната широко используется в армянском искусстве и культуре, включая национальную кухню. С уверенностью можно сказать, что на любой художественной выставке можно найти две или три (или более) картины с изображением граната. Сувенирные лавки заполнены гранатами из керамики, металла и текстиля и украшениями в форме граната.

«Маленький сушеный гранат, используемый на свадьбах в Ереване, называется «таратосик». Невеста дает его неженатым гостям, как благословение. После трагедии Геноцида армян многие армянские писатели использовали тему граната в своей лирической поэзии и стихах для описания широкого спектра эмоций: от страдания до надежды, возрождения и выживания нации», – заключила М. Хачатрян.