Пойти на выставку работ художника Артура Дургаряна в Музей современного искусства Армении, в котором не была долгие годы, решилась не сразу. Дело не в нынешних работниках этого очага культуры – они вполне замечательные и милые люди. Слишком многое связано с этим музеем – гордостью не только его основателя Генриха Игитяна, имя которого стало эталоном для всего художественного мира, но и для всех тех, для кого «три феномена – музей, Игитян, Армения — давно слились воедино». Просто нелегко было преодолеть барьер, за которым живо прорываются «осколки души и памяти».

НО ВОТ, ОСТОРОЖНО ПРОБИРАЯСЬ МИМО МРАЧНЫХ ГАРАЖЕЙ И МНОГОЧИСЛЕННЫХ МАШИН, мы, наконец, оказываемся в просторном зале, где развернута экспозиция работ одного из одаренных воспитанников детища Игитяна – Центра эстетического воспитания Артура Дургаряна. Потом была и Государственная Академия художеств РА, которую он окончил позднее, но первоначальное приобщение к искусству произошло именно в Центре эстетического воспитания, оставившего свой след на всем творчестве художника.

О неудобствах перед входом в музей тут же забываешь, когда оказываешься на выставке, которая сразу же затягивает в свой мир – светлый, грациозный, своеобразный. Многие работы, представленные здесь – живописные композиции, картины, графические листы, очаровывают оригинальностью, непосредственностью поэтического выражения. И особенно в них трогает искренность их создателя. А свет – отражение той особой озаренности, которая объединяет почти все произведения художника.

Среди работ мы видим и самого автора. В его облике бросаются в глаза человеческая доброта, деликатность, немногословие. Черты личности художника просто и естественно перешли и в живопись, стали ее сутью.

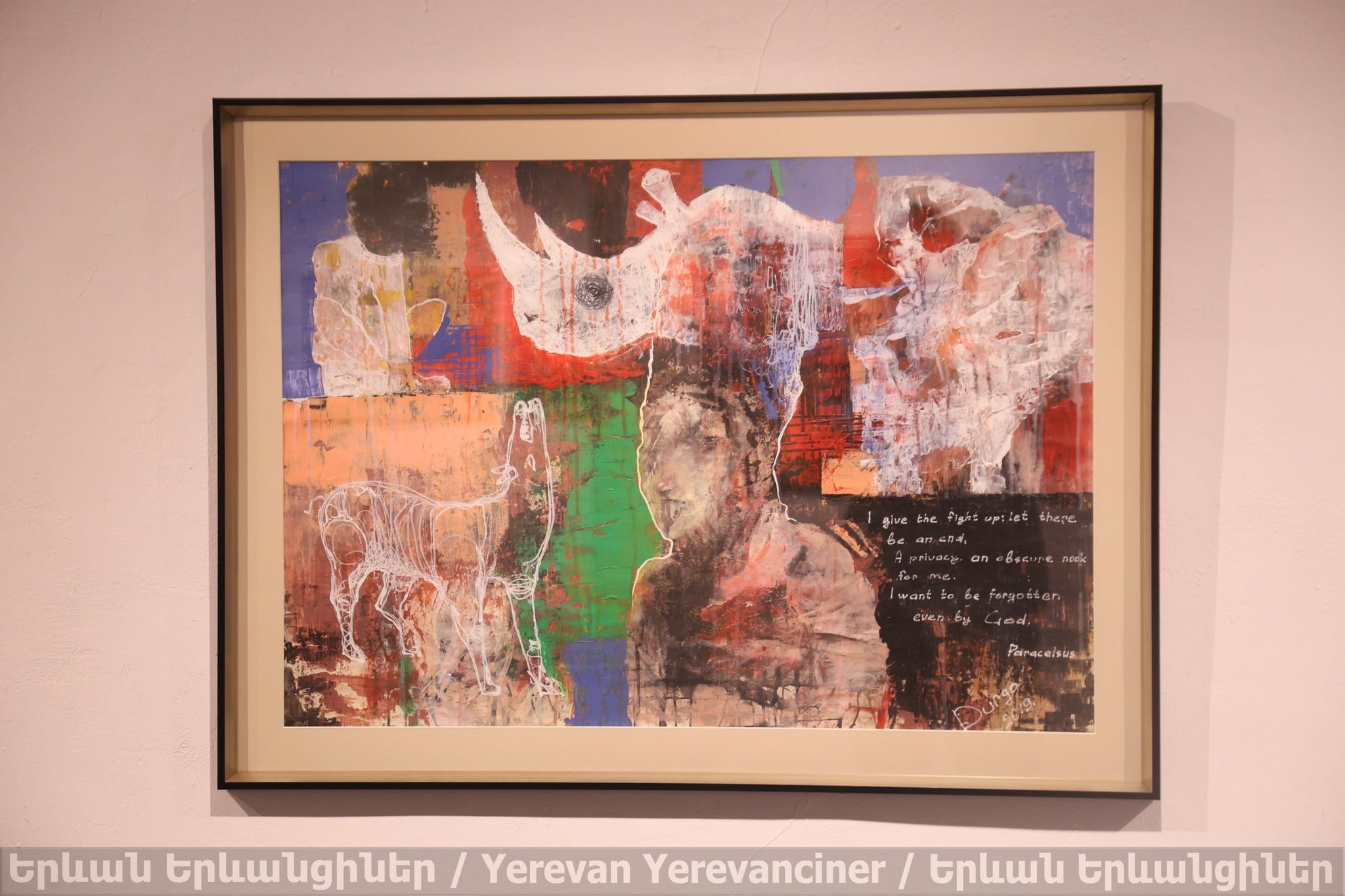

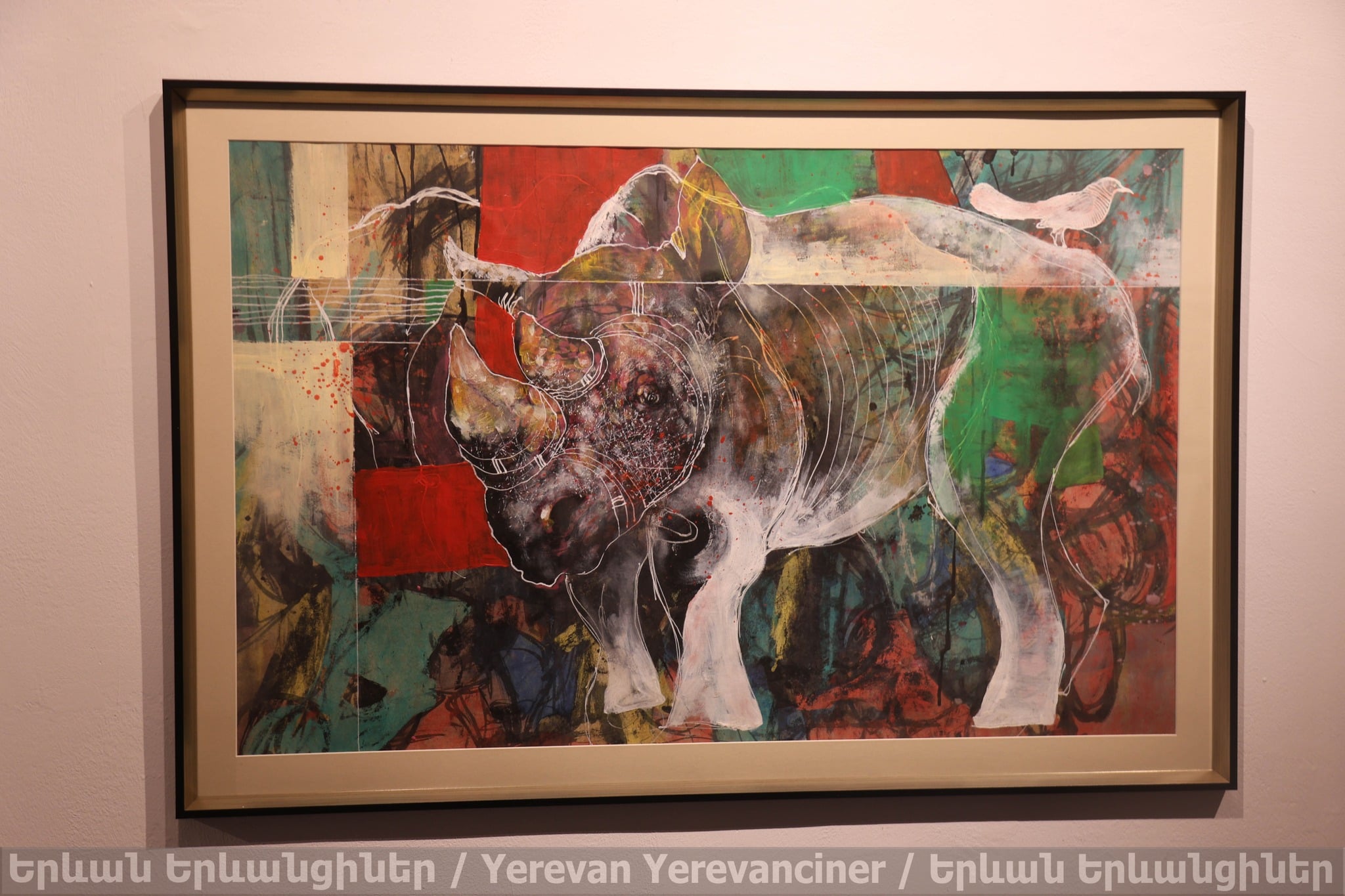

На выставке Артура Дургаряна не надо искать картины на злобу дня: вы их не найдете. Творчество его не прагматично. Почти каждая случайная встреча оставляет свой след. Впечатления не контролируются строгим художественным отбором. Его произведения – это собственный неповторимый мир, в котором все ему подвластно, в нем он решает свои сложные задачи. Чем он руководствуется? Своей интуицией. Пониманием нравственной задачи, природой своего таланта, душевной зоркостью. Поэтому он и выбирает ту традицию, которая соответствует его идее, наклонностям, образному мышлению. И главное для него — найти метафорический язык, адекватный своему времени, открыть символы, не рационально отвлеченные, а исповедально простые. И пусть все это говорит о любви и ненависти, благородстве, о высших истинах и непоказной нравственности.

ВООБЩЕ НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ПОКОЛЕНИЕ, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ И ДУРГАРЯН, СТАЛО МУДРЕЕ. Художники этого поколения давно уже поняли, что в нашем мире борьба за свободу приводит к рабству, что благими намерениям вымощена дорога в ад, что последние становятся первыми, а первые – последними, что наибольшую полезность миру приносит бесполезное, среди которого искусство занимает одно из важнейших мест. В обезбоженном, десакрализованном мире искусство еще способно напомнить миру о существовании Иного. Это именно то, что так раздражает любителей актуального искусства.

На выставке поражают не только приемы, сложность раздумий, их глубина, их нравственный смысл. Среди своих работ художник открылся и как значительная цельная личность, как мастер импульсивный, изощренно владеющий приемами для передачи того, что он считает важным и существенным.

Метод Артура Дургаряна, который заключается в широком использовании символов, аллегорий, метафор, в самом способе аналитического мышления, объявляющий бой открытому натурализму, дотошной отделке деталей, верно служит художнику. Он был проверен годами труда и опыта, проб и ошибок, взлетов и достижений. Он был выношен у сердца, а не взят напрокат.

А. Дургарян – сказочник, фантазер, невероятный труженик. Он – поэт в живописи. Словно заглянул к нам из иной, более гармоничной эпохи. Причем он больше романтик, уносящийся мечтой в сферы возвышенные, далекие. Он невольно исповедуется в своих работах, и они одни остаются свидетелями его волнений и тревог.

Что касается вечных критериев искусства, как доброта, духовность, то его искусство несет настолько личностный пафос, что отказать ему в этих вечных критериях нельзя. Для Артура эти критерии адекватны красоте и гармонии, как антитеза уродству, хаосу. Мир не может существовать без этих понятий. Пластическое же выявление их очень различно.

При всей прозрачной элегичности есть у Дургаряна в работе и нотки грусти, волнующее и тревожное ощущение бренности бытия. Это грусть художника о ее невечности. Но она рождает не равнодушие, а стремление жить в полной мере, любя окружающий мир и людей. Именно любовь, по словам автора, и является спасательной силой в любой ситуации.

ЕГО ИСКУССТВО СТРОИТСЯ НА ПРЕТВОРЕНИИ ФАНТАЗИИ, СМЕШАННОГО МИРА ЭМОЦИЙ И МЫСЛЕЙ, часто подсознательных, но связанных с важными вопросами, соединенными с идеальными представлениями человека о гармонии. Если я успела верно заметить, чистых пейзажей у него нет. Это скорее всего поэтический философский мир, своего рода реакция на деструктивное влияние среды в жизни человека. Кроме того, он старается в произведениях достичь некоего состояния, «момента экстаза», чтобы таким оно и передавалось зрителям. Такими и остаются в памяти листы «Паника», «Рыцари», «Охота» из африканской тематики «Колесо фортуны», «Охота».

Вокруг художника всегда есть какой-то «магический воздух», связанный с произведениями писателей Эдгара По, Эжена Ионеску, Михаила Булгакова, Арсения Тарковского. Это именно те авторы, которые способны вдохнуть в него огонь творческого беспокойства. Их персонажам посвящены целые серии графических листов. Они – тени его переживаний, умозаключений, фантазий, связанные с человеком. Почти всегда с человеком. Художник – ирреален, он преисполнен таинственности и… очарования. Серия этих листов – композиций на основе классических литературных героев – напоминают увлекательный спектакль со специфической атрибутикой, мифическими, таинственными существами, рыцарскими доспехами.

Благодаря полисемантике скульптурного языка, метафоре, аллегории, гротеску, возможности которых позволяют художнику перевоплотить глубинную сущность человека и животных, раскрыть острые противоречия добра и зла и найти их пластические параллели и символы, удается создать совершенно своеобразный мир, в котором переплетены реальность и фантазия. Дургарян преломляет наследие своих любимых авторов сквозь призму собственных мироощущений, своих личных творческих принципов и этот преломленный, фантастический, необычно таинственный мир предстает удивленному взору зрителя.

Естественно, каждый художник находит для себя наиболее соответствующую форму для своих творений. Художники, не пользующиеся воспроизведением реальных предметов и средств из окружающей внешней жизни, а создающие свою форму из своих внутренних импульсов и побуждений, приходят к самым высоким идеалам гармонии, ритмов, красок, средств выразительности. Они более раскованы и свободны в своем творчестве. Как Артур Дургарян.

Для Артура Дургаряна в искусстве нет ничего второстепенного, малозначащего: в каждой работе он художник, который выбирает для себя самый трудный, а потому и самый рискованный путь. То, что мы увидели на выставке художника в Музее современного искусства, – это лишь одна сторона его многогранной деятельности. Он работал еще и над решением разных крупных проектов, реставрацией фресок, создавал и скульптуры, ювелирные украшения… Сейчас занимается и педагогической деятельностью, преподает в Государственном колледже искусств им. Терлемезяна… Обо всем этом мы расскажем позднее.