Баку не дает покоя «дисбаланс» природных пресноводных запасов на Южном Кавказе. Из трех республик региона именно Азербайджан более всех испытывает дефицит питьевой и поливной воды, обусловленный малым количеством природных стоков, большой долей пустынно-степного ландшафта страны и относительно высокой плотностью населения.

ПРОБЛЕМУ УСУГУБЛЯЕТ ОБМЕЛЕНИЕ КАСПИЯ, ГРОЗЯЩЕЕ ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ деградации климата и почвы в низменных регионах, а также значительные сокращения водных потоков Куры, главным образом связанные с гидро-энергетической и аграрной политикой Турции. Последняя уже несколько лет ведет массовое строительство водохранилищ, плотин и ГЭС на своем участке русла этой реки. Оккупация Арцаха и экспроприация водных ресурсов второй армянской республики снизили остроту проблемы только в рамках нескольких районов, тогда как страна в целом по-прежнему стоит перед экзистенциальной угрозой «обезвоживания».

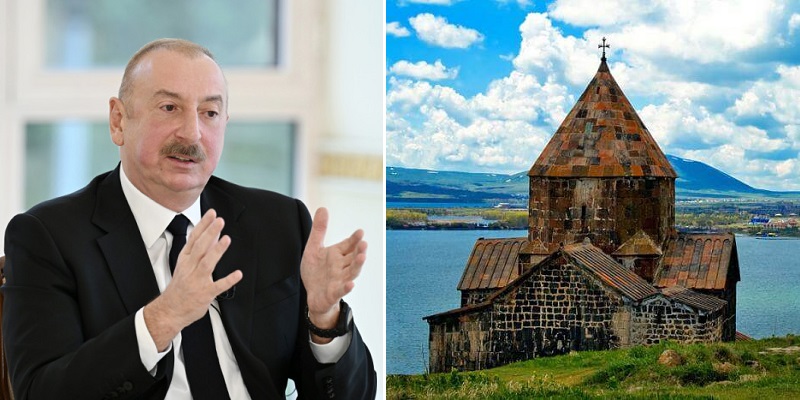

Именно в этом ключе следует прежде всего трактовать последнее заявление Ильхама Алиева о Севане, которого, оказывается, не было на исторических картах, а вместо него было озеро Гейча. Полемизировать с Алиевым, предъявляя ему старые карты, цитаты из летописных трудов и свидетельства средневековых путешественников — дело бессмысленное и гиблое. Между тем именно этим сейчас заняты армянские ученые, эксперты, политики и общественность, активно отстаивающие в сетях историческую «армянскость» Севана. Тогда как вопрос лежит совершенно в иной плоскости.

Так называемая «Гейча» интересует Алиева постольку, поскольку может сослужить ему службу в вопросе компенсации недостатка пресной воды для Азербайджана. Он, как, впрочем и весь остальной мир, хорошо осведомлен о том, что Севан — историческое богатство и суверенная собственность Армении. Цель Алиева — не доказать обратное, а мифами создать обоснование для того, чтобы в обозримом будущем «присосаться» к этому бесценному природному водоему.

Посему надо не доказывать Алиеву исторические истины, а готовиться к моменту, когда он уже напрямую нацелится на Севан. Речь идет обо всех без исключения способах практического воплощения в жизнь азербайджанских претензий — вплоть до оккупации восточносеванского побережья.

Вопросы распределения трансграничных пресноводных ресурсов остаются одной из самых слабых сторон конвенционального права ООН и других международных организаций. До настоящего времени нет четко выработанных универсальных механизмов, регулирующих справедливое распределение водных ресурсов между странами, имеющими право и доступ к трансграничным рекам или озерам. Существующие же механизмы и договоры зачастую легко нарушаются и игнорируются.

Самый яркий тому пример — осуществляемый Турцией излишне большой водозабор из рек Тигр и Евфрат, из-за чего уже несколько десятилетий осложнены отношения между Анкарой и Багдадом (в годы правления семьи Асадов также с Дамаском). Турция откровенно игнорирует требование Ирака пропускать больше воды в арабскую республику, аргументируя спад уровня рек климатическими изменениями и засухой. На самом деле проблема кроется в каскадах плотин и ГЭС на турецком русле Тигра и Евфрата и в произвольном использовании их вод для нужд интенсивно развивающегося аграрного сектора этой страны.

СЕВАН, КОНЕЧНО, НЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВОДОЕМ — ОН ЦЕЛИКОМ НАХОДИТСЯ в пределах суверенной территории Армении. Однако Ильхам Алиев стремится сделать все, чтобы получить доступ и право пользования его водами. В этом контексте следует вспомнить пропагандистскую кампанию Азербайджана в связи с «загрязняемыми Арменией трансграничными реками», которые, якобы, отравляют азербайджанскую почву и генерируют хронические болезни среди азербайджанского населения.

На конференции ООН по экологическим и климатическим вопросам COP29, состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года, Азербайджан фактически сформировал основу для выдвижения в будущем Армении политических требований по водному вопросу и, в частности, по Севану. Баку стремится по всем параметрам — историческим, экологическим, международно-правовым — обосновать в глазах международного сообщества свои претензии на водные ресурсы Севана и легитимизировать действия по возможному применению давления и силы на Армению в контексте водной повестки.

Логика такова: если Армения «отравляет» текущие в Азербайджан реки, тем самым нанося вред его экологии и здоровью населения, то она должна компенсировать эту проблему той или иной формой уступки части севанских водных ресурсов. Кроме прочего, Баку будет настаивать на том, что дисбаланс пресноводных ресурсов всего региона противоречит установлению прочного и справедливого мира на Южном Кавказе и препятствует попыткам глобальных акторов синхронизировать развитие всех южнокавказских республик в области социальной, экономической, экологической и продовольственной безопасности.

Так что, следует непременно ожидать, что Алиев раз за разом будет поднимать «севанский вопрос», легитимируя тем самым свои планы по «водному террору» Армении. В этих обстоятельствах необходимо не предъявлять ему какие-то историко-географические карты, воюя с мыльными пузырями азербайджанских мифов, а разрабатывать действенные механизмы контрмер по противодействию его программам и готовиться к более худшему сценарию, нежели азербайджанизация топографических наименований.