Политолог Николай Силаев — об усилении конфликта Пашиняна с церковью и противопоставлении «вечной Армении» и реальной

В Ереване продолжается суд над архиепископами Армянской апостольской церкви (ААЦ) Багратом Галстаняном и Микаэлом Аджапахяном. Адвокаты Галстаняна на днях отказались участвовать в процессе, назвав действия судьи незаконными. Адвокаты Аджапахяна потребовали приобщить к делу видеозапись выступления их подзащитного, которое проверяла Генпрокуратура Армении и не нашла в нем состава преступления. Теперь за те же самые слова архиепископа обвиняют в призывах к захвату власти. Недавно суд продлил обоим срок ареста. Премьер Армении Никол Пашинян публично извинился за грубые слова, сказанные им в адрес церкви, но, судя по всему, не собирается сворачивать политическую кампанию против нее.

А кампания эта беспрецедентна. Конечно, история Армянской апостольской церкви, как и история ее народа, полна трагедий. У церкви были непростые отношения с властями Российской империи: в 1903 году в Петербурге приняли решение о конфискации церковного имущества. Столкнувшись с сильным сопротивлением, власти отказались от этих планов. В первые десятилетия советской власти ААЦ, как и другие конфессии, перенесла гонения. С 1930 по 1938 год репрессировано почти 150 священников, 91 из них расстреляли. Как считают в Армении, гибель католикоса Хорена I в 1938 году была убийством. Но в послевоенном СССР к армянской церкви относились с почтением, а уж в независимой Армении, казалось бы, у нее вовсе не должно было появиться проблем: и действительно их не было до мая этого года, когда премьер-министр объявил ей политическую войну.

Начал Пашинян с грубостей в адрес католикоса Гарегина II и церкви вообще, потом были арестованы два архиепископа, для чего полицейский спецназ отправлен в резиденцию католикоса в Эчмиадзин. Затем премьер выдвинул свой план реформирования церкви. Краткое содержание плана: написать новый церковный устав на современном армянском языке (церковь пользуется древнеармянским грабаром) и дать светским властям страны решающий голос при выборах главы церкви. Тут приходят на ум аналогии: то ли премьер-министр будет как британский монарх, который по совместительству возглавляет национальную церковь, то ли как российский император, который утверждал в должности избранного католикоса.

Для чего за год до парламентских выборов Николу Пашиняну понадобилось поссориться с одним из самых авторитетных общественных институтов — загадка. Возможно, как это бывало с ним и в других случаях, «поэта далеко заводит речь»: слово за слово, кулаком по столу, а потом сдать назад без политического ущерба уже нельзя. План реформирования церкви практически неосуществим. Во-первых, заставить ее поменять устав в тот самый момент, когда двух архиепископов судят, — задача нерешаемая. Во-вторых, Армянская апостольская церковь не заканчивается одной Арменией, у нее почти три десятка епархий и экзархатов за пределами страны, и окормляют они среди прочих влиятельные российскую, французскую, американскую диаспоры. Вряд ли эти диаспоры легко согласятся, что власть над армянской церковью будет принадлежать премьер-министру это страны.

Но сам конфликт между руководством Армении и армянской церковью был, по-видимому, неизбежен. Никол Пашинян провозгласил, как он сам это называет, «идеологию реальной Армении». Суть ее в том, что нужно не вздыхать о великом прошлом и не жалеть карабахских армян, изгнанных с родной земли, а довольствоваться синицей в руке — Арменией в границах бывшей союзной республики. Советский Союз, говорит Пашинян, навязал армянам неправильное национальное самосознание, из-за него они вступили в конфликт за Карабах и претерпели много бед. Тут, конечно, непонятно, как быть с армянами диаспоры, которым СССР явно ничего навязать не мог, а думали о Карабахе они то же самое, что и советские армяне, но эта деталь идеологии, видимо, будет еще дорабатываться.

Вообще-то в рассуждениях Пашиняна есть определенное здравое зерно: армянский национализм и в самом деле сочетает глубокое почтение к историческому мифу о великой Армении («вечной Армении», если угодно) с пренебрежением к тому национальному государству, которое есть на руках. Правительство в Ереване (любое, не только Пашиняна) и хотело бы опереться на национальный миф в поисках собственной легитимности, но сделать это не может: миф отдельно, а жизнь отдельно. Всё же нехорошо, когда нация не уважает собственное национальное государство. Но это здравое зерно подрывается одним доводом: разве, просто разрушив национальный миф, можно обрести какую-то новую легитимность?

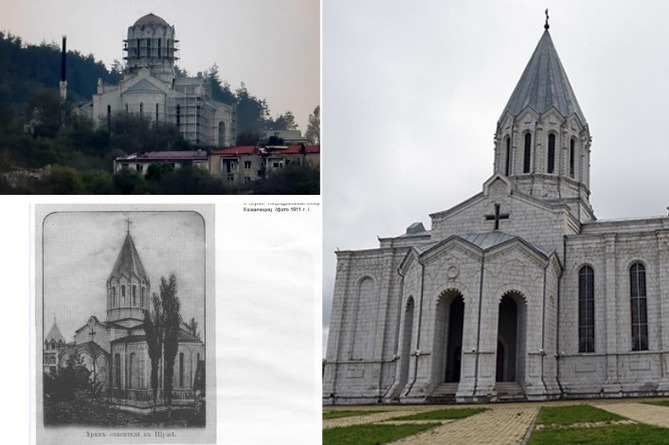

Если идеологическое разделение, которое предлагает стране ее лидер, проходит по линии «реальной Армении» против «вечной Армении», то место церкви здесь очевидно. К сегодняшнему историческому моменту армянская церковь пережила все армянские государства: большие и малые, признанные и непризнанные. Если есть институт, который отражает глубокую преемственность истории армян, то это церковь. Она олицетворяет ту самую вечную Армению, национальный миф, в который направляет свои риторические стрелы Никол Пашинян. Само существование церкви не позволяет свести Армению с ее историческим наследием к простым 29 743 кв. км (это площадь Армянской ССР, цифра, которую Пашинян часто упоминает и которая символизирует для него «реальную Армению»). Церковь олицетворяет и общность армян всего мира: и на родине, и в диаспоре.

На протяжении многих десятилетий — с XIX века и по сей день — армянский национализм был заметным политическим фактором. Как и многие другие национализмы, он проявлял себя и в жертвах, и в подвигах, и в жестокостях, вспомнить хоть террор «Армянской секретной освободительной армии». Было при этом несомненно, что у армян есть сильное национальное самосознание, которое объединяет их поверх государственных границ и толкает к политическому действию. Но всему на свете приходит конец. В последние годы многие видные деятели диаспоры говорили о кризисе, ассимиляции армян в зарубежных странах, ослаблении связей между поколениями. Возможно, армянский национализм выдохся, и «реальная Армения», отказавшаяся от внешнеполитической самостоятельности в пользу Азербайджана и Турции, — это и в самом деле единственное возможное будущее.

Когда в Ереване упрекают Россию в том, что она мало помогает и не защищает Армению, в этих упреках, возможно, есть своя правда. Но нельзя отрицать и то, что защищать можно только того, кто верит в свое дело и сам готов защищаться. Исход кампании против Армянской апостольской церкви ответит на вопрос, осталась ли еще на свете та Армения, которую мы знали последние полтора-два века.

Автор — ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

iz.ru