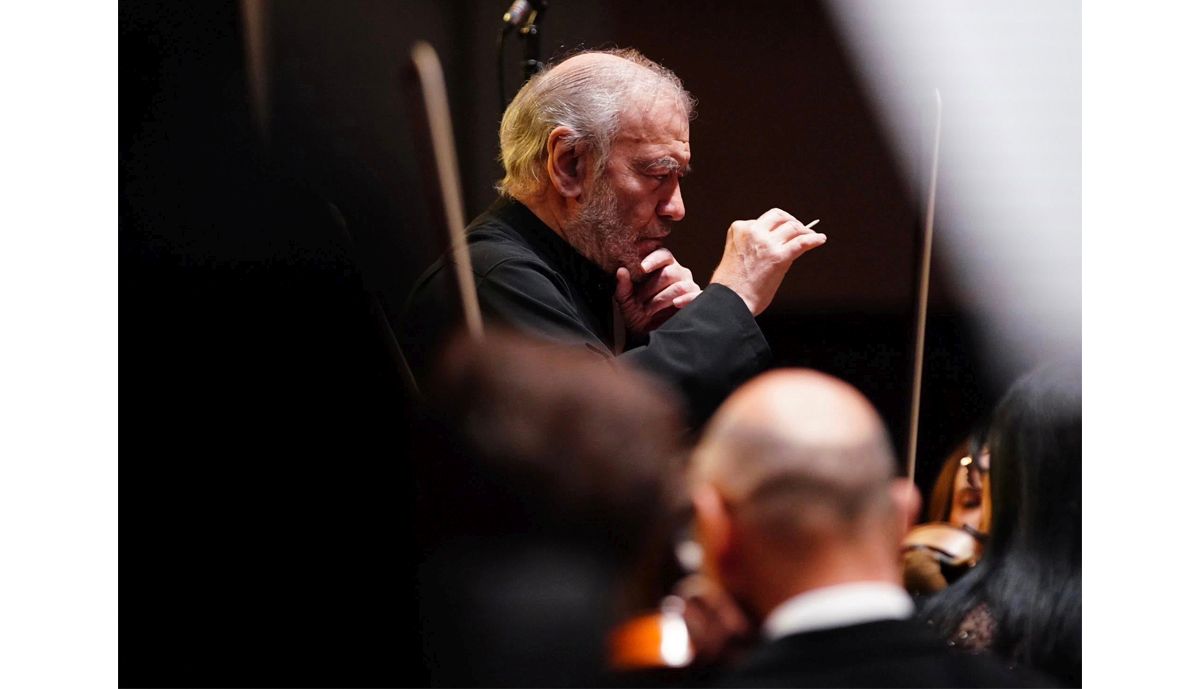

В начале октября в культурной жизни Еревана произошел мощный всплеск — после длительного перерыва в Большом концертном зале филармонии им. А. Хачатуряна мы вновь встретились с легендарным дирижером Валерием Гергиевым и руководимым им Симфоническим оркестром Мариинского театра Санкт-Петербурга. Второй вечер гастролей маэстро Гергиев провел за пультом Филармонического оркестра Армении (художественный руководитель и главный дирижер Эдуард Топчян). Оба концерта состоялись в рамках беспрецедентного юбилея главного очага музыкальной культуры Армении — 100-летнего юбилея Филармонического оркестра.

ВРЯД ЛИ НАДО ОБЪЯСНЯТЬ, ПОЧЕМУ С ТАКИМ НЕТЕРПЕНИЕМ МЫ ЖДАЛИ ПРИЕЗДА ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА и Симфонического оркестра Мариинского театра. В. Гергиев — артист, аккумулировавший в своем творчестве сложнейшие поиски исполнительского искусства, самый яркий музыкант современности, кумир миллионов слушателей во многих странах мира. Но не только поэтому. В нем мы видим личность, способную все понять, связать частную судьбу со всем мирозданием, дать новые силы и уверенность, сделать каждого сопричастного его искусству одухотвореннее, чище. Для него открыты все сцены мира, его фантастический гастрольный марафон охватывает едва ли не всю планету.

Концерты выдающегося дирижера и его оркестра в Ереване стали вершинным событием юбилейных торжеств. Он заслужил уважение, наш юбиляр, потому что целый век, как солдат, не знал передышки, отстаивая высокое назначение искусства. Он сыграл выдающеюся роль в общем развитии армянской музыкальной культуры, композиторского и исполнительского творчества.

А сколько прекрасных часов было в жизни слушателей оркестра в период Валерия Гергиева, когда в самом начале 80-х годов в течение четырех лет он работал главным дирижером Государственного симфонического оркестра Армении. Репертуарные программы Гергиева всегда были подлинными музыкальными праздниками. Они были интересны, чрезвычайно широки и объяли собой помимо классики множество новых произведений современных авторов. Неоценим, в частности, его вклад в исполнительское осмысление многих произведений армянской музыки: Эдвард Мирзоян, Александр Арутюнян, Лазарь Сарьян, Арно Бабаджанян, Адам Худоян, Авет Тертерян и более молодые наши авторы нашли в лице блистательного дирижера, одного из образованнейших и талантливейших людей нашего времени, лучшего интерпретатора своей музыки. «Человек изумительного дарования, дирижер самого высокого класса, совершенно замечательный музыкант», — признавался мне в одной из наших бесед композитор Александр Арутюнян.

Ощущалась какая-то одержимость музыкой, полная отдача ей. Столь же высокие требования предъявлял он и к музыкантам оркестра. Мне не раз в те годы приходилось сидеть на репетициях Гергиева. На них бывали и студенты консерватории, которые учились на его репетициях больше, чем в классе. На репетициях он изматывал оркестрантов, стремясь выжать все до предела. Раздвинуть границы возможного, утвердить новое качество звучания, которое само по себе представлялось эстетически важным и ценным, — вот к чему стремился дирижер.

Прошло уже около 40 лет, но все еще в памяти прощальный концерт Гергиева, словно это было вчера. Переполненный зал Армфилармонии в ожидании дирижера затаил дыхание. Освещенный на сцене отблеском софитов он так и запомнился — словно озаренный лучами будущей огромной славы.

Многое изменилось в жизни Большого зала Армфилармонии. Иные имена украшают его афиши. За эти годы в гости к ереванским музыкантам приезжали оркестры Берлина, Праги, Рима, Израильский филармонический оркестр под управлением Д. Баренбойма, «Лондон Sinfonietta» во главе с Диего Массоном и т.д. И сам Мариинский оркестр вместе с В. Гергиевым совершил за эти годы турне по всему миру. И всюду о нем говорили и говорят как о явлении мировой музыкальной культуры.

ПРОГРАММА НАШИХ ГОСТЕЙ НЕ БЫЛА СВЕРХНЕОРДИНАРНОЙ, НО ОЧЕНЬ ЯРКОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ: прозвучали неоднократно исполненные в Армении «Праздничная увертюра» Александра Арутюняна, искристо исполненная и сразу задавшая тон всему торжеству, Первый скрипичный концерт Шостаковича и Четвертая симфония Малера в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием девятикратного лауреата международных конкурсов, скрипача Павла Милюкова и шестикратного лауреата международных конкурсов вокалистов Анны Денисовой. А программа второго дня представила великолепную сюиту «Шехеразада» Римского-Корсакова, «Картинки с выставки» Мусоргского и «Болеро» Равеля в исполнении Национального филармонического оркестра, которым в этот вечер дирижировал маэстро Гергиев.

Неординарной была сама трактовка произведений, вызвавшая огромный интерес публики, представлявшей зарубежные посольства в Армении, официальные лица из министерств и ведомств, Национального Собрания, творческую интеллигенцию и широкую общественность. Такое исполнение всегда признак масштабности исполнительского мышления, редкостной фантазии и богатой интуиции и удивительной подлинности. Скрипач Павел Милюков и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением В. Гергиева заставили услышать в прозвучавшем скрипичном концерте Шостаковича нечто превосходящее его чисто звуковую реальность. Разнородная публика по-настоящему прожила это время в духовном мире музыки, которая стала невероятно близкой всем. Да и сама манера исполнения апеллировала не столько к придирчивому уху искушенного профессионала, скрупулезно взвешивающего детали интерпретации, сколько к непредвзятому восприятию слушателя, ищущего в музыке универсальные ценности, то, что заложено в нотных знаках, зашифровано в них. Только после такого вживания и раскрывается суть произведения.

Что завораживает в игре Павла Милюкова? Дивная свобода в обращении с великим автором. Он — близкий и благодарный почитатель автора, с музыкой которого общается, отсюда — заразительная увлеченность произведением, захватывающее вдохновение. Есть на что опереться при очень богатой музыкальной интуиции. Ощущение исповеди. Поэтому возникает полное доверие ко всему, что он играет. Откуда такое разнообразие тембров, интонаций и как все это богатство передается нам, слушателям?

Скрипичный концерт Шостаковича свидетельствует об огромных возможностях талантливого артиста и превосходной форме. Он привлекал новизной ощущений, одухотворенностью, трогательной поэтичностью. Думается, очень велика у исполнителя мера профессиональной ответственности перед слушателями и главным образом перед инструментом, которому посвятил себя и который соединяет его с вечностью, именами и сочинениями минувших эпох, оставленными нам в наследство для спасения. Маэстро Гергиев был очень внимателен к солисту. Оркестр звучал фантастично. Заслушаешься. Это, к сожалению, нечасто бывает. Как приятно это состояние — заслушаться! Конечно, во многом это связано с уникальной музыкальной культурой дирижера и артистов оркестра. Это очень важно.

ЯРКО И ФАНТАСТИЧНО ПРОЗВУЧАЛА ВО ВТОРОМ ОТДЕЛЕНИИ ЧЕТВЕРТАЯ СИМФОНИЯ МАЛЕРА, которая в творчестве композитора занимает совершенно особое место. Она отличается от других его симфоний. Как известно, в критике о ней сложилось мнение, как о добродушно-юмористической, идиллически-шутовской.

Это было несравненное исполнение симфонии, продемонстрировавшее высочайший профессионализм, артистизм и оркестрантов, и маэстро. Зал, казалось, был согрет, воодушевлен и объединен соприкосновением с искусством, где техническое совершенство, интеллект и эмоциональность выступают в гармоническом единстве. В зале — тишина откровения, постижения истины, каких-то важных смыслов. Оркестр индивидуальностей и его дирижер не стремятся к нарочитым эффектам, потакая вкусам обывателей, а находят в сочинении то сокровенное, ради которого оно и было написано автором, восхищая слушателей, возвращая их к подлинным чувствам, «очеловечивая» нынешнюю жизнь каждого. А такого пронзительно-божественного исполнения сопрановой партии в финале симфонии, как у Анны Денисовой, на моей памяти просто нет. На «бис» оркестр под управлением В. Гергиева совершенно невероятно исполнял третью часть 7-й симфонии Малера.

Эталонным было исполнение Гергиевым и Национальным филармоническим оркестром второй программы на следующий день — симфонического шедевра сюиты «Шехеразада» Римского-Корсакова, «Картинки с выставки» Мусоргского и «Болеро» Равеля. Невозможно не восхититься благородством звучания, какой-то особой певучестью, тонкой нюансировкой, слитностью, общим ощущением стиля, редкой контактностью. Немудрено, что сюита с ее инструментальными соло с «сюрпризами» гармонии, фактуры, явилась гвоздем программы. Свободной пластикой жеста Гергиев добивался всего, что ему было нужно от оркестра. Пение скрипок, виолончели было просто замечательным, искрилось радостью и весельем. Особенно великолепно звучали соло первой скрипки, которую блестяще, виртуозно провела Ануш Никогосян. Все это утонуло в восторженных овациях Большого зала филармонии. Исполненный легко и виртуозно этот шедевр пронесся, как фантастическое видение, оставив в душе тоску по недостижимому царству идеально прекрасного.

Второе отделение увенчали «Картинки с выставки» Мусоргского. Музыканты прекрасно воплотили дух этой замечательной музыки. А в заключение вдохновенно, с триумфом прозвучало «Болеро» Равеля. И вот в эти два вечера перед нами вновь предстал и прежний покоривший неудержимым темпераментом молодой Гергиев, и новый, умудренный опытом и сединой маэстро, сумевший выстроить в единое целое сложный звуковой мир грандиозных творений.