Иногда кажется, что по-настоящему понять историю можно только в заброшенных, покинутых всеми местах – там, где давно не ступала нога человека, где не осталось ни голосов, ни шагов. Лишь ветер да бродячие собаки иногда заглядывают туда. Там, где остались только следы, запахи, бумаги, пыль и тишина, в которой всё ещё звучит прошлое.

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА Я ОКАЗАЛАСЬ НА САМОМ КРАЮ АРМЕНИИ – В ГОРОДЕ МЕГРИ, на южной границе, где страны сталкиваются плечами: здесь заканчивается Армения и начинается иранская граница, и рядом – Азербайджан. Но меня интересовала не политика. Я искала станцию. Не ту, где ждут маршрутку или автобус, а настоящую железнодорожную станцию, которая пережила войну, распад страны, разлом эпох – и осталась молчаливым памятником всем этим процессам.

Мегри – на первый взгляд маленький, почти забытый городок с древней историей, привыкший к тяжёлым иранским большегрузам, которые разбивают латанный-перелатанный асфальт своими колёсами. Здесь даже гостиниц – раз, два и обчёлся. Водители и редкие туристы чаще останавливаются в Агараке – небольшом приграничном городке неподалёку.

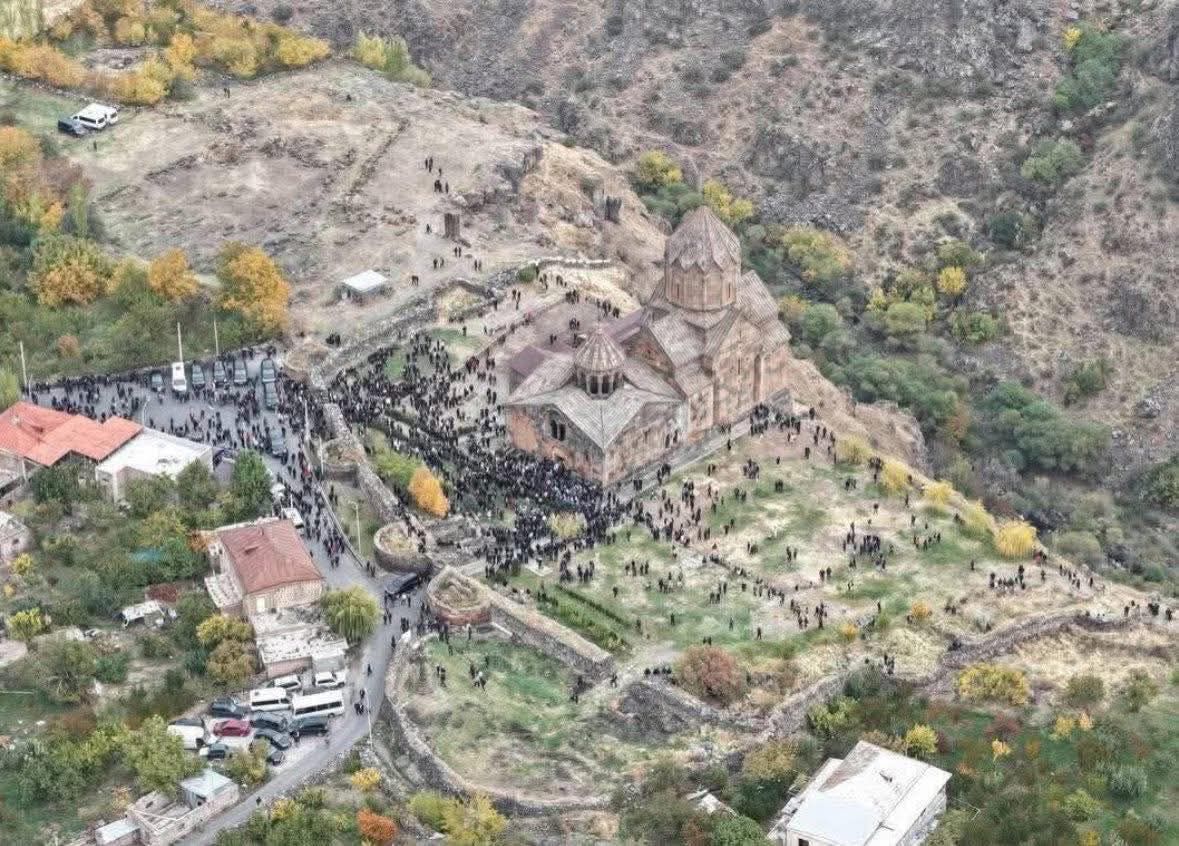

На скале возвышается древняя крепость – с X века свидетель многовековой истории. Здесь же находятся армянские храмы с необычной яркой росписью внутри, с видимым персидским влиянием.

Но если вслушаться внимательнее, Мегри оказывается узловой точкой – пульсирующим нервом на пересечении трёх государств, трёх историй, трёх конфликтов: Армения, Азербайджан, Иран.

Граница, коридор, тупик.

И при этом – название у него нежное, почти сказочное:

Мегри – с армянского значит «мёд».

Мёд с послевкусием свинца, пыли, крови.

Мёд, который липнет к памяти, но горчит.

Хотя… это всё – моя философия.

Мёд там действительно вкусный. А ещё – отменный гранат.

Я шла к станции «Мегри» по узкой пыльной и каменистой дороге с редкими островками старого, ещё советского, потрескавшегося асфальта. По обе стороны – колючий кустарник и сухие прошлогодние стебли. На деревьях уже пробивалась первая зелень, а миндаль цвёл буйно – даже чересчур пышно, почти неуместно на фоне этой разрухи. Проснулись и змеи – лениво пересекали тропу, греясь на камнях. Солнце припекало по-весеннему, но ветер оставался резким и холодным: в горах всё ещё лежал снег.

СТАНЦИЯ «МЕГРИ» НЕ ПРОСТО ЗАБРОШЕНА – ЕЁ СЛОВНО ВЫЧЕРКНУЛИ, КАК СТРОЧКУ, ИЗ ПРОШЛОГО. Но здание всё ещё стоит – компактное, почти уютное, но с выбитыми окнами, кое-где заколоченными фанерой. На одном из окон – старая надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто. 9 мая». Парадоксальная фраза – особенно здесь, среди полной тишины и забвения.

Скрипнула дверь – и вот я внутри. Сразу попадаешь в зал ожидания: прохладно, пыльно, пахнет сыростью и старым деревом. Стены облупились, пол покрыт слоем мусора и сухими листьями. Отсюда расходятся проходы в маленькие кабинеты. Вот – касса с окошком. А чуть дальше, вероятно, кабинет начальника станции – дверь приоткрыта, будто он вышел всего на минуту… но не возвращался уже много лет.

Внутри пахнет холодом, сырой побелкой и чем-то древним – словно самой историей. Потолок осыпался, стены испещрены трещинами. По полу разбросаны бумаги: старые билеты, обрывки записок, рваные схемы и карты. Многие уже выцвели, но некоторые всё ещё можно прочитать. Я присела на корточки и начала собирать их – одну за другой, будто собирала кусочки чьей-то забытой жизни.

Голубой – военный билет.

Комбинированный билет розового цвета.

Зеленая квитанция на доплату.

План-график сортировочной станции – сложный, как кардиограмма на пике тахикардии.

Среди бумаг – тетрадка, исписанная аккуратным, мелким почерком на армянском языке. На страницах – рецепты: спас, толма, гата. Некоторые листы свернуты треугольниками, как в детстве – «секретики», а внутри – вырезанные цветочки из открыток, засушенные лепестки.

Наверное, эту тетрадку вела девочка – та, что мечтала однажды стать хорошей хозяйкой. Откуда она уезжала с этой станции? Возможно, в Баку – тогда это был вполне привычный маршрут.

Я закрыла глаза:

кто-то когда-то ждал здесь свой поезд,

листал эти страницы,

записывал любимые блюда,

выглядывал в окно, прислушиваясь, не гудит ли вдалеке поезд.

Выжили ли они?

ОСТАЛОСЬ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ ОТ ТОЙ ЖИЗНИ – КРОМЕ ЭТОЙ ТЕТРАДКИ, забытой на пыльном полу ушедшего времени?

Я нашла список работников станции. 29 человек. Начальник станции – Айрапетов Георгий Михайлович, 1928 года рождения, из Кировакана. Среди дежурных по станции – Кахраманов Салман Фарман-оглы, 1939 года рождения, из села Кушлах. Азербайджанец. И армяне – Оганесян Лорис, Саакян Оганес, Мартиросян Сос…

Армяне и азербайджанцы работали здесь, на границе, на краю света – вместе, даже в самые первые дни Карабахской войны и во время её разгорания. Последний поезд прошёл через Мегри в апреле 1992 года – словно закрывая целую эпоху. А потом пришла разруха: демонтаж рельсов, заброшенные пути, глухая тишина, которая теперь царит на станции.

Что они чувствовали в тот последний момент, когда провожали последний состав?

Как смотрели друг другу в глаза?

Может, пили чай с мёдом или кофе?

Прощались ли без слов, ощущая, что дорога назад уже невозможна?

Я вспомнила рассказ одного знакомого. Он говорил, что ещё в 1970-х, задолго до открытого конфликта, на другой железнодорожной ветке – между Ерасхом и Нахиджеваном – поезд из Армении, следовавший в сторону Азербайджана, часто забрасывали камнями. Армяне не выходили из вагонов, даже когда стоянка была долгой. Предчувствие было уже тогда – глухое, неоформленное, гнетущее. В воздухе дрожала тревога: неуверенность, напряжение, неназванная ненависть.

Да, это предчувствие не возникло на пустом месте. Исторически Нахиджеван входил в состав Армении – вплоть до 1921 года, когда большевики передали её Азербайджану. 16 марта 1921 года Советская Россия и Кемалистская Турция подписали Московский договор, согласно которому Нахиджеван отошел под «протекторат» молодого, можно сказать, новорождённого Советского Азербайджана – созданного во многом усилиями Ленина и Сталина. До этого Нахичеван был частью Первой Республики Армения.

Тогда же была фактически определена и судьба Нагорного Карабаха – региона, который исторически представлял собой объединение армянских княжеств, известных как пять меликств – Дизак, Гюлистан, Хачен, Варанда и Джраберд. В советский период он получил статус автономной области в составе Азербайджанской ССР. Собрали, оформили, приписали – одели «дитя» как могли. Только вот одежда не подходила по размеру. И с каждым годом она натягивалась всё болезненнее.

Все эти события, казалось бы, ушли вглубь истории, вросли в её плоть и покрылись пылью забвения. Но память у земли долгая. И старая железная дорога, тянувшаяся сквозь эти места, тоже помнила – каждый рельс, каждый шпальный гвоздь. Помнили и люди, даже если не всегда могли объяснить, откуда в них тревога, тяжесть, тоска. Это напоминало фантомную боль – как будто ампутированная конечность продолжает болеть.

У АРМЯН ЕСТЬ ОСОБОЕ СЛОВО – «КАРОТ». ЭТО НЕ ПРОСТО ТОСКА. ЭТО БОЛЬ ПО УТРАЧЕННОМУ – по местам, домам, голосам, по земле, которую приходилось терять и отвоёвывать снова и снова. Поколения прожили с этим чувством – и теперь оно передаётся дальше, вместе с семейными историями, фотографиями, пейзажами снов и даже ключами от утраченных домов.

Снаружи станции «Мегри» – странная, почти мифическая фигура: статуя девушки с одной рукой. Оставшаяся рука уверенно указывает вперёд. Куда? В какое будущее? В то, которого уже не будет?

Оторванная рука – как у античных статуй, как у Венеры Милосской. Только это – советская армянка, идеализированная героиня своего времени: с развевающимися волосами, прямой спиной и жестом, зовущим за собой. «Товарищи, вперёд!» – будто бы говорит она.

Но вперёд – куда, если рельсы давно разобраны, поезда не ходят, а границы закрыты?

Рядом с ней – головной состав поезда, застыл на оставшихся, заржавевших рельсах. Тепловоз, словно замерший в вечности, молчит и смотрит вдаль, где когда-то продолжалась дорога. Он – немой свидетель ушедшей эпохи, остановившейся истории на границе трёх стран и множества судеб.

Потом мы с моими коллегами-журналистами поехали к заброшенному туннелю, что тянется вдоль границы в сторону Нахиджевана. Шпалы сняты, рельсы исчезли, но запах креозота остался. Он въелся в камень и землю, словно сама память о железной дороге, теперь уже никому не нужной, кроме прошлого.

Я как внучка железнодорожника Василия – начальника маленькой станции в средней полосе России и его жены Марии – весовщицы, хорошо помню этот запах креозота детства.

Наверное, именно поэтому меня охватило внезапное дежавю.

Словно я уже была здесь. Или должна была быть.

В голове всплыли картинки начала 90-х – тревожные, голодные, молчаливые.

Я снова – девочка, вместе с отцом у экрана телевизора, где говорят о Карабахе, о войне, о бегущих людях, о закрывающихся границах.

А теперь – я здесь. В этой тишине. В этой памяти.

В 2020 и 2023 годах армянский мир изменился навсегда. Армяне похоронили несколько поколений своих молодых – вынужденно оставили могилы детей в Нагорном Карабахе. Регион был взят в блокаду и продержан в голоде ровно девять месяцев – как будто готовили новое рождение через смерть. Девять месяцев – срок созревания ребёнка, но эти девять месяцев стали уроком выживания, взаимовыручки и поддержки.

Эта история открыла и множество предателей. Мне страшно вспоминать, что, приезжая в Нагорный Карабах и останавливаясь в Шуши, я жила в гостинице у человека, который работал на азербайджанцев. Он был необычайно радушен и щедр ко мне и моим гостям – домашняя водка лилась рекой. Мои гости – не обычные туристы, и в таких условиях могли легко стать хорошими информаторами, если, например, их напоить.

И ВОТ – 2025 ГОД. МИР СНОВА МЕНЯЕТСЯ.

Снова заговорили о железной дороге. Снова всплывает Мегри – теперь уже как ключевая точка в масштабном проекте «Серединного коридора». Геополитика, логистика, потоки грузов, стратегические маршруты – все снова сходятся здесь, на границе трёх стран.

И даже появляется загадочное название – «маршрут Трампа», связанное с дипломатическими планами и новыми возможностями, но для многих армян оно звучит тревожно. Ведь Мегри – это не просто станция или транспортный узел, а многовековая история, граница между прошлым и будущим, которое пока остаётся неизвестным.

Эти бульдозеры, вгрызающиеся в каменную плоть, скрипят и словно терзают живые нервы самой земли. Здесь, на краю карты, переплетаются надежды и страхи, живая история и фантомная боль утрат – напоминание о том, что даже самые сладкие слова, как «мёд», могут иметь горькое послевкусие.

Елена ШУВАЕВА,

февраль 2018 / сентябрь 2025