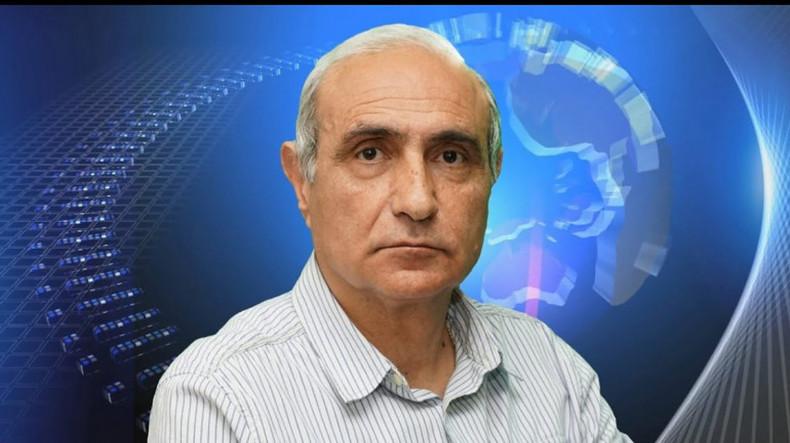

18-й ереванский Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» взял старт без «красочного празднования» и красных дорожек. Однако за скромной церемонией открытия следует вовсе не скромная, обширная и многоплановая программа. По крайней мере, арт-директор кинофестиваля Карен АВЕТИСЯН уверен, что зритель получит не только эстетическое удовольствие, но и сеанс психотерапии.

— Ковид-ограничения значительно помогли развитию стримингового сервиса и домашнего просмотра кино, какой-то процент людей отвык от классического похода в кинотеатры. Это повлияло на фестивальную жизнь и конкретно на «Золотой абрикос»?

— Думаю, в очередном подъеме, буме стриминговых сервисов нет ничего пагубного для кинематографа. Я убежден, что поход в кино, коллективный просмотр — нечто незаменимое. В нем есть компонент ритуала, таинства, которое никогда не будет подвластно стриминговым сервисам. Если с информативной точки зрения они могут это все заменить, то с чувственной – никогда. Ведь эффект большого экрана, его экспрессия, влияние и атмосфера интимного, но в то же время коллективного диалога с экраном — происходящий каждый раз уникальный опыт.

— Пандемия, потом война… Как это отразилось на фестивале, есть ли какие-то особенности, учитывающие поствоенную ситуацию в стране?

— Да, потому что миссия фестиваля — подводить итоги прошедшего года и в самом беспощадном смысле. Год был беспощаден, потому и итоги, само собой, стали такими же. Пандемия и война, поствоенный контекст легли в некотором смысле в основу программного репертуара. Было отобрано большое количество фильмов, которые косвенно относятся к этой теме: одиночества, локдауна, войны и социальных, экологических катаклизмов.

К тому же из всей панорамы фильмов, конкурсных — неконкурсных, мы составили отдельную программу, которая объединила более 13 фильмов про военный и поствоенный опыт других стран — Ирак, Вьетнам, Палестина, Израиль, Украина и так далее. К сожалению, поствоенная травма тоже объединяет людей посредством кинематографа.

— В этом году гостем фестиваля стал известный режиссер и сценарист Пол Шредер. Почему именно он, и по какими критериям проходил отбор его фильмов?

— У фестиваля есть непрерывная традиция вручения «Параджановского талера». Это наша самая престижная премия, которая присуждается выдающемся кинематографистам за неоценимый вклад в развитие кино. А значит, каждый год у фестиваля обязан быть гость, который соответствует этой высокой планке, и Пол Шредер ей, бесспорно, соответствует. Что знаменательно, он не только живой классик, он еще и продолжает оставаться актуальным сценаристом и режиссером.

Последние два его фильма — «Дневник пастора» и «Холодный расчет», премьера которого недавно состоялась на Венецианском фестивале, тому подтверждение. Ведь очень редко культовые персонажи продолжают быть актуальными спустя 4-5 десятилетий после своих прорывных дебютов, коим является снятый по его сценарию «Таксист». Из такой огромной фильмографии — как сценарной, так и режиссерской, — которая есть у Шредера, было очень трудно выбрать всего несколько фильмов. Мы выбрали «Таксиста» — как поствоеннный фильм и пик сценарного мастерства Шредера и как первое такое проявление его карьеры.

Еще «Утешение незнакомцев», период его деятельности конца 80-х начала 90-х — с огромным количеством звезд, в котором сценарное и режиссерское мастерство Пола Шредера переплелось с изысканной работой оператора Данте Спинотти, композитора Анджело Бадаламенти, дизайнера Джорджио Армани. И все это в одном фильме. Дальше «Дневник пастора» — это уже десятые годы 21 века и его, так сказать, come back, возвращение с мощным фильмом в большое авторское кино 21 века. Наконец, «Холодный расчет», собственно, самый последний фильм, премьера которого состоялась совсем недавно, и это принятый и хороший повод начать ретроспективу с нового фильма.

— Один из культовых фильмов Мартина Скорсезе «Таксист» несет в себе поствоенный контекст. Насколько уместен его показ, учитывая травмированное войной состояние жителей Армении?

— Выбор «Таксиста» обусловлен несколькими причинами и одна из них та, что фильм о поствоенной травме. Вторая — мы показываем его в открытом кинотеатре формата Drive in, то есть когда люди смотрят на машинах фильм про водителя этой машины. И третья — фильм является выдающейся работой нашего почетного гостя.

Что касается уместности, это весьма тонкий вопрос, который мы очень долго обсуждали. Пришли к выводу, что в этом просмотре и в серии поствоенных фильмов в целом есть некий терапевтический эффект: подобная трагедия произошла не только с нами. Что означает, что другие тоже проходили через это, и есть разные пути, разная оптика поствоенного контекста. И ознакомление, сопереживание с такой «чужой реальностью» нам поможет.

— А чем обусловлен выбор фильма, посвященного памяти Ким Ки Дука?

— У фестиваля есть и традиция трибьютов, в рамках которой мы чтим память выдающихся кинематографистов, покинувших нас за тот или иной год. В этом году в списке оказался и выдающийся южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, который, кроме всего прочего, был еще и почетным гостем «Золотого Абрикоса». А фильм «Пьета»… «Пьета» значит оплакивание. Ну вот, символичное оплакивание великого режиссера, каким, к сожалению, уже в прошлом времени являлся Ким Ки Дук.

— Как проходил отбор фильмов, которые были номинантами или участниками таких фестивалей, как Каннский, Венецианский и Берлинский? Ограничения усложнили организацию фестиваля, и есть ли планы, так и не воплощенные в жизнь?

— У фестиваля есть две программные задачи. Во-первых — информативная. Демонстрация кинематографических тенденций, которые происходят в фестивальном мире, ереванские премьеры фильмов-победителей основных европейских фестивалей во многом выполняют эту задачу.

С другой стороны, есть новые имена, которые на данный момент неизвестны широкому кругу киноманов, но своей актуальностью как-то предопределяют будущее кино. И мы хотим вот этой актуальностью тоже поделиться с армянской публикой. Ну и, в конечном счете, что касается конкурсных фильмов, они проходят отбор. И если фильмы, представленные в нашей внеконкурсной программе, уже побеждали в других европейских фестивалях, — это заслуга отборщика того или иного фестиваля, а конкурсная программа в нашей стране — заслуга наша.

Что до трудностей, их, безусловно прибавилось, и это касается в первую очередь гостей. С количеством фильмов и даже с количеством хороших фильмов никаких проблем не было, как бы странно это ни звучало. Ведь за период пандемии уже прошли многие фестивали, и все они имели неповторимую программу, неповторимый репертуар — Берлинский, Каннский, Локарно, Сан Себастьян, Московский.

Так что с фильмами сложностей не было, а вот с гостями они были до самого последнего момента. У каждой страны свои ограничения, своя политика, которую надо учитывать и которая очень мешает нашим переговорам и возможностям передвигаться из одной страны в другую. В некоторых случаях еще и помешал наш статус страны, которая только что пережила войну и с переменным успехом борется с коронавирусом. В итоге нам удалось заполучить то количество гостей, которое мы имеем.

— Для 18-го «Золотого абрикоса» был выбран весьма необычный дизайн постеров и рекламы авторства Варама Мурадяна. В чем символика и смысл выбранного стиля?

— Это произошло отчасти случайно. Отчасти, потому что еще с позапрошлого года мы знали имя Варама Мурадяна – иллюстратора, графического дизайнера и автора графических новелл. На Каннском фестивале мы познакомились с Варамом, увидели его постеры — он был одним из членов секций жюри. Мы предложили ему сделать визуальную кампанию «Золотого абрикоса», на что он с радостью согласился.

Потом обсуждали концепт. Получалось, что мы находимся где-то посередине — оставили за спиной что-то очень большое и такое болезненное и драматичное, но впереди нас, наверное, ждет какой-то свет, и этот свет в то же время является экраном. Кино как метафора света в ограниченном пространстве темного кинозала. Все сошлось в едином визуальном ряде, в визуальном концепте Варама Мурадяна.

— Назовите несколько фильмов из списка фестиваля, которые, по вашему мнению, обязательны к просмотру.

— Я бы порекомендовал обратить внимание на внеконкурсную программу. Тут есть много интересного для любителей животных и экологической повестки. Это, в первую очередь, «Гунда» Виктора Косаковского. Для поклонников нестандартного, радикального кино — фильмы, которые включены в программу «Twisted apricot», фильмы «на грани».

Конечно, ретроспективы и трибьюты, посвященные Бельмондо, Анри Верною, Ким Ки Дуку, Левону Атоянцу и Рудольфу Ватиняну. И безусловно, программа, посвященная независимости Армении. Три фильма, обращенные к началу 90-х годов и описывающие контекст только что обретенной независимости, дух времени. Спустя три десятка лет на этот контекст очень интересно смотреть. Особенно в такое время, когда независимость стала очень шаткой и трижды драгоценной. Переосмысление значения независимости — это ведь сегодня так важно!

Беседовала Аревик МОСИНЯН