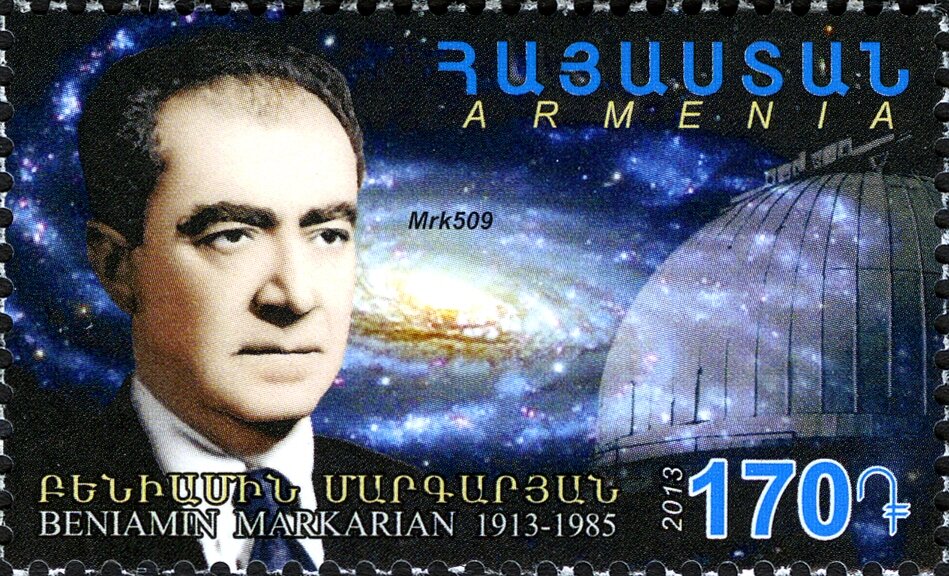

29-ого сентября исполняется 40 лет со дня смерти всемирно известного армянского астрофизика, академика Бениамина Егишевича Маркаряна. Он входит в тройку наших выдающихся ученых-астрофизиков вместе с академиками Виктором Амазасповичем Амбарцумяном и Григором Арамовичем Гурзадяном, чьи достижения в этой области науки получили безоговорочное международное признание. Он прославил свое имя в астрофизике прежде всего открытием специального класса галактик, имеющих ультрафиолетовый избыток в спектре излучения и отличающихся высокой физической активностью их ядер. Этот избыток предположительно имел нетепловой характер, то есть, его спектр отличался от обычного закона Планка, описывающего зависимость энергии излучения от температуры.

ЭТИ ГАЛАКТИКИ НОСЯТ СЕГОДНЯ ЕГО ИМЯ (ГАЛАКТИКИ МАРКАРЯНА) и являются постоянными объектами изучения со стороны международного астрофизического сообщества. Некоторые из них, например, такие, как Маркарян 421 и Маркарян 501 (в литературе приняты обозначения Mrk 421, Mrk 501), демонстрирующие исключительно высокую энергетическую активность практически во всем диапазоне спектра, от радио- до сверхжесткого гамма-излучения, интересны также как объекты для тестирования фундаментальных физических концепций, например, таких, как квантовая теория гравитации.

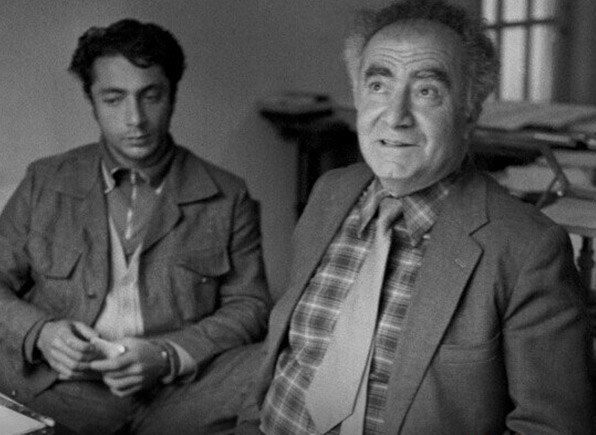

Открытые в 1965-ом году, они стали для Маркаряна новой областью исследований, которой он посвятил весь остаток своей жизни (20 лет) вплоть до своей смерти в неполные 72 года. В моей памяти он останется как исключительно интеллигентный и обаятельный человек, внимательный к молодым сотрудникам, очень порядочный, умудренный жизненным опытом и далекий от подобострастия ученый, обессмертивший свое имя в науке и вызывающий к себе искреннее уважение коллег по всему миру. В посвященной его биографии литературе достаточно подробно освещены научные достижения Бениамина Егишевича и полученные им за это правительственные всесоюзные и республиканские награды. В честь его столетнего юбилея в Бюраканской Обсерватории в 2013 -ом году состоялась представительная международная конференция с участием 160 представителей из 31-ой страны 5 континентов планеты. Поэтому я не стану здесь повторяться, а лишь отмечу, что в 1973-1976 годах он был вице-президентом, а в 1976-1979-ом — президентом комиссии по галактикам Международного Астрономического Союза. Главное дело его жизни – Бюраканский обзор неба – сегодня продолжают другие сотрудники обсерватории во главе с директором, кандидатом физ. мат. наук, Арегом Микаеляном. Ими составлен цифровой аналог этого первого обзора и идет активная работа над цифровизацией и пополнением Второго Бюраканского обзора.

Я бы хотел поделиться своими воспоминаниями о Бениамине Егишевиче, о наших беседах, которые иногда случались по разному поводу. Об отдельных фактах, рассказанных им мне во время этих встреч, о части из которых уже после его смерти писалось в его биографии. Они неразрывно связаны с именем академика Амбарцумяна. Поэтому, когда пишешь о Бениамине Егишевиче, невозможно отделить часть его биографии от биографии Виктора Амазасповича. От него исходило такое человеческое тепло, что было жаль, когда беседа заканчивалась. Сейчас, когда я воспроизвожу в памяти прошедшие события, я испытываю к нему чувство огромной благодарности за то внимание, которое он мне уделил. Я иногда думаю, не допустил ли я одну из самых больших ошибок в своей жизни, когда не перешел к нему в отдел. Он приглашал меня, новоиспеченного сотрудника обсерватории (я проработал тогда всего лишь несколько месяцев в новом для обсерватории отделе практической астрономии после окончания университета) присоединиться к наблюдениям его галактик.

У него на тот момент было два сотрудника, занимающихся этим, один из которых, Дживан Степанян, после смерти Маркаряна был приглашен в Специальную Астрофизическую Обсерваторию (САО) самого крупного в СССР и Европе (на тот момент) 6-метрового телескопа в Карачаево-Черкессии на должность заместителя директора, где он впоследствии успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук (первым из бюраканских астрофизиков моего поколения). (Один из научных сотрудников САО, Валерий Липовецкий, тесно сотрудничал с Дживаном в рамках совместной программы исследований галактик Маркаряна и часто приезжал к нам в командировку). Маркаряну нужны были сотрудники для осуществления его проекта Первого Бюраканского Обзора неба и я чувствовал его симпатию к себе. Я был польщен и тронут. Его предложение было для меня неожиданным. Он добавил, что мне придется много наблюдать. Но к тому моменту я утратил тот энтузиазм к наблюдениям, который был у меня в школьные годы, особенно в седьмом классе, когда я увлекся астрономией. Я хотел стать теоретиком и планировал со временем перейти в отдел теоретической астрофизики, который возглавлял Амбарцумян. Кто-то из моих коллег мне говорил, что Амбарцумян не любит, когда сотрудники меняют отделы. Но я не отказывался от своей мысли и в конце концов добился этого перевода, хотя на него ушли годы.

БЫЛ ЕЩЕ ОДИН СЛУЧАЙ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, КОГДА МАРКАРЯН СНОВА ПРЕДЛАГАЛ МНЕ ПЕРЕЙТИ К НЕМУ. Но это был чисто дружеский разговор для моральной поддержки меня как сотрудника, который не был доволен тем, как у него складываются дела. Он вспомнил себя, когда он был аспирантом Амбарцумяна, который был на пять лет старше него (Бениамин Егишевич был в числе первых студентов-астрофизиков академика Амбарцумяна). Он говорил, что его диссертация не продвигалась потому, что Виктор Амазаспович был очень занят и не уделял ему достаточно внимания в работе над диссертационной темой. В конце концов он решил ее поменять и заняться исследованием флуктуаций яркости Млечного Пути. Это была теоретическая тема, начало которой было положено в работах Амбарцумяна. Она имела прямое отношение к вопросу о клочковатой структуре межзвездной среды, содержащей крупные и небольшие по размерам молекулярные облака, поглощающие свет далеких звезд на их пути к наблюдателю. В официальных публикациях о научной биографии академика Маркаряна указан именно это последний факт, но ничего не сказано о предыстории обращения к данной теме…

Другое важное направление научных исследований Маркаряна после завершения исследований по флуктуациям яркости Млечного Пути касалось рассеянных скоплений и характерных образований, наблюдаемых внутри них – линейных цепочек и групп звезд, относящихся к, так называемым системам, типа Трапеции, которые академик Амбарцумян считал динамически неустойчивыми. Наличие таких образований считалось характерной чертой рассеянных скоплений, связанных со звездными ассоциациями (и расположение которых в пространстве указывает на конфигурацию спиральных ветвей нашей Галактики), которые Амбарцумян считал расширяющимися. Он также показал, что они неустойчивы под воздействием галактических приливных сил. Этот период исследований академика Маркаряна связан со становлением и формированием космогонической концепции Амбарцумяна (и инновационной для того времени идеи о том, что звездообразование продолжается и в наше время, а звезды рождаются группами. Его личный вклад в разработку этой концепции был значителен настолько, что он вместе с Амбацумяном удостоился Сталинской премии 1952-ого года.

Маркаряном был составлен отдельный фотографический атлас открытых звездных скоплений (изданный Астрономическим Советом Академии Наук СССР в 1952-ом году), детальное изучение которых остается актуальной темой современной астрономии. В своей диссертации мне приходилось ссылаться на него в связи с рассмотрением задачи о том, в какой степени присутствие линейных цепочек (с заданным числом звезд в ней) в общем звездном поле можно считать случайным явлением. К тому моменту, когда я защитился, Бениамина Егишевича уже давно не было. Подготовка самой диссертации отодвинулась на семь лет из-за наступившей блокады республики, систематических отключений света и связанной из-за этого невозможности проводить расчеты по численному моделированию звездных структур, требовавшие длительного времени на компьютерах того поколения. Все это, как мы все хорошо знаем, было следствием распада Союза в результате горбачевской перестройки, к которой Бениамин Егишевич относился скептически, как и к деловым качествам самого Горбачева.

Как-то по дороге на работу (многие из нас жили в научном городке обсерватории) я встретил его прогуливающимся по саду. Мы разговорились, и не помню уже как, но тема коснулась политики горбачевской перестройки, в успехе которой он усомнился. Затем перeшел на развернувшуюся в то время антиалкогольную кампанию, на секунду задумался и сказал: «И даже это у него не получится». Так и оказалось на самом деле. Но он уже не видел всех провалов этой политики. Академик Маркарян скончался почти за два с половиной года до начала карабахского движения.

ВО ВРЕМЯ ТОГО ПАМЯТНОГО РАЗГОВОРА В ЕГО КАБИНЕТЕ (ЭТО БЫЛО В СЕРЕДИНЕ 80-го ГОДА) Бениамин Егишевич заметил, что в последние годы число зарубежных ученых, приезжающих в обсерваторию, заметно поуменьшилось, сократилось. Он сказал, что это связано с их разочарованием от того, что Амбарцумян был в числе тех советских ученых, которые выступили против академика Сахарова. Если не ошибаюсь, речь шла об открытом письме 24-ого октября 1975-ого года от имени Академии Наук СССР (оно было опубликовано в газете «Правда»), в котором осуждалось присвоение академику Сахарову Нобелевской премии мира. В этом списке были имена 72 советских ученых (фамилии шли в алфавитном порядке и Амбарцумян был четвертым после академика А.П. Александрова, президента Академии Наук на тот момент). Напомним, что академика Сахарова высоко ценили в мире не только как ученого – разработчика советской водородной бомбы (за что он удостоился звания академика АН СССР в возрасте 28 лет), но и как крупного общественного деятеля и правозащитника, выступавшего с критикой в адрес советского руководства, а также выдающегося ученого, физика-теоретика, чьи некоторые фундаментальные идеи в космологии до сих пор упоминаются в научной литературе. Было очевидно, что ученые подвергались давлению со стороны руководства СССР и даже членство в президиуме Академии Наук не помогало им в некоторых ситуациях (нелишне упомянуть, что в числе подписавшихся были также и академик Мстислав Всеволодович Келдыш, бывший президент Академии наук СССР, и целый ряд других очень известных советских ученых с мировым именем, таких, как академик Басов, нобелевский лауреат по физике (один из создателей первых лазеров), и академик Николай Семенов, нобелевский лауреат по химии (за открытие цепных химических реакций)). Мы не знаем, какие чувства на тот момент испытывал сам Амбарцумян, бывший членом президиума Академии Наук. На англоязычных сайтах в Интернете, посвященных биографии Амбарцумяна (WikipediA. Viktor Ambartsunian.) говорится, что его гениальность как ученого сочеталась в нем с качествами политика, лояльного к генеральной линии КПСС, что позволило ему подняться на самые высоты советского научного сообщества.

До этого было первое письмо с критикой политических взглядов академика Сахарова, подписанное 40 советскими учеными в сентябре 1973-го года. На что последовала реакция со стороны Национальной Академии Наук США, в которой американские ученые предупредили советскую сторону, что политическое преследование академика Сахарова повлечет за собой последствия для американо-советских отношений в области науки. Вскоре Сахарова лишили всех государственных наград и сослали на годы в город Горький (ныне – Нижний Новгород), где он, однако, не прекращал научной работы, а его некоторым коллегам из Института Физики им. Лебедева Академии Наук СССР было позволено навещать его (например, такому, как выдающийся физик, академик Зельдович, вместе c Сахаровым работавший над созданием водородной бомбы в СССР). Можно предположить, что сокращение научных контактов бюраканских астрофизиков с иностранными коллегами в указанный Маркаряном период было частью общего бойкота советской науки со стороны западного научного сообщества и скорее всего не относилось к личности одного лишь Амбарцумяна.

Отступление. Но это длилось недолго, ибо уже через год (в 1981-ом году) в Бюракане состоялась представительная международная конференция, посвященная сорокалетию одного их важнейших принципов, сформулированных и разработанных Амбарцумяном в теории переноса излучения – принципа инвариантности, нашедшего широкое применение в разных областях физики и математики. На той конференции присутствовал в том числе и будущий лауреат Нобелевской премии по физике (за 1983 год) Субраманьян Чандрасекар, редактор самого авторитетного в мире астрофизического журнала «The Astrophysical Journal», знавший Амбарцумяна еще с 30-ых годов, когда Виктор Амазаспович жил и работал в Ленинграде, и параллельно с ним работавший над проблемами теории переноса излучения и звездной динамики – направлениях теоретической астрофизики, в которых каждый шел своим (и иногда параллельным) путем. Понимая ту политическую реальность, в условиях которой жил Амбарцумян, Чандрасекар, тем не менее, отдавал должное его выдающемуся вкладу в астрофизику и назвал его вместе с Яaном Оортом (голландским астрофизиком, открывшим вращение нашей Галактики – Млечного Пути) двумя самыми крупными астрономами 20-ого века.

Полная реабилитация (хотя, возможно, это слово не столь уместно) Амбарцумяна в глазах ученых мира произошла в период Карабахского движения, когда он в знак протеста против решения руководства СССР создать в Нагорном Карабаже Комитет Особого Управления (КОУ) под руководством Аркадия Вольского, присоединился к бессрочной голодовке, объявленной писателем Зорием Балаяном и нашим прославленным актером Сосом Саркисяном, в которой приняли участие также Вачаган Григорян и Семен Бабаян. Тогда в их адрес со всего мира поступали десятки тысяч телеграм с поддержкой.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЛАКТИК С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗБЫТКОМ, уместно вспомнить фрагмент одной из бесед с моим непосредственным (на тот момент) шефом, руководителем отдела практической астрономии, кандидатом (а в дальнейшем и доктором) физико-математических наук, Рафиком Варданяном. Он говорил, что поначалу Бениамин Егишевич скептически отнесся к этому проекту, но Амбарцумян настоял на своем, сказав: «Беник, иди и наблюдай». В то время Бюраканская Обсерватория пополнилась новым великолепным инструментом – наверное, лучшим в Союзе метровым телескопом системы Шмидта, который позволял проводить наблюдения с объективной призмой и получать ценную информацию о спектрах галактик.

Настойчивость Амбарцумяна в этом вопросе совершенно объяснима. Ранее, на Соловьевском конгрессе 1958-ого года, на основе данных по излучению радиогалактик, им была высказана фундаментальная гипотеза о том, что сильное радиоизлучение этих объектов связано с дезинтеграцией их ядра (по аналогии со вспышками сверхновых звезд), приводящей к выбросу в окружающее пространство большого количества вещества, и не является результатом столкновений галактик (как предполагалось ранее). Последнее представляет собой маловероятное событие, не способное объяснить наблюдаемое число радиогалактик (например, в геофизике происхождение вулканов объясняется за счет высвобождения внутренней энергии Земли, а не влиянием каких-то внешних причин, хотя последнее предположение и приемлемо с научной точки зрения, в частности, когда речь идет о влиянии на Землю солнечной активности и космических частиц высоких энергий).

Эта идея получила дальнейшее развитие в виде своего обобщения как идея об активности ядер галактик и их фундаментальной роли в формировании облика (оптических свойств и морфологии) этих гигантских звездных островов во Вселенной. Если бы радиоизлучение исходило от светящихся звезд в радиогалактиках и зависело только от температуры их свечения, то оно имело бы тепловой характер, то есть описывалось бы планковским спектром. Но радиогалактики отличаются от радиоспокойных галактик именно заметным избытком радиоизлучения, спектр которых имеет нетепловой (непланковский) характер. Физическое объяснение этому явлению было дано ярым противником космогонической концепции Амбарцумяна, профессором Шкловским из Государственного Астрономического Института имени Штернберга (ГАИШ) при Московском университете.

Он выдвинул гипотезу синхротронного излучения релятивистских электронов в магнитных полях радиогалактик (один из возможных нетепловых процессов), которая является общепринятой. Естественно было ожидать, что у галактик с активными ядрами нетепловое излучение должно проявляться не только в радиодиапазоне, но и в других частях спектра. Поэтому попытка обнаружить такой эффект в ультрафиолете была естественным расширением наблюдательной стратегии в целях подтверждения гипотезы об активности ядер галактик.

Эта попытка себя полностью оправдала, принеся мировую славу не только Бениамину Егишевичу, выполнившему огромную работу в этом направлении, но и усилив доказательную базу самой идеи об активности ядер галактик. Сегодня эта база еще более усилилась благодаря продвинутым наблюдениям некоторых уникальных по своим характеристикам галактик Маркаряна разными международными группами наблюдателей в расширенных диапазонах спектра, включая рентгеновский и сверхжесткий гамма – диапазоны. В этой связи уместно отметить исследования нашего соотечественника Феликса Агароняна, бывшего научного сотрудника Ереванского физического института (ныне (и уже давно) работающего в Институте Макса Планка в Германии), удостоенного в свое время международной премии Амбарцумяна, учрежденной указом президента Сержа Саргсяна 16 апреля 2009-ого года.

Маркаряном, при выполнении этой обширной программы обнаружения и изучения галактик с ультрафиолетовым избытком, была применена уникальная наблюдательная методика, позволившая при их поиске покрыть обширную площадь небесной сферы размером в 17500 квадратных градусов (то есть, примерно 85%) Северного полушария (площадь полушария равна 20626,5 квадратных градусов). Исследования, связанные со Вторым Бюраканским Обзором, также охватывают значительную часть этого полушария и включают объекты (как звездные, так и галактические), которые слабее примерно на 2.5 звездных величины по сравнению с объектами Первого Бюраканского обзора неба. Это означает существенное расширение списка кандидатов в галактики с ультрафиолетовым избытком (всего их общее число в обоих Бюраканских обзорах составляет около трех тысяч). Среди них открываются все новые объекты с уникальными свойствами. Исследования в этом направлении активно продолжаются новым поколением бюраканских астрофизиков. Образно говоря, галактики Маркаряна оказались той золотой жилой, которая обеспечила наблюдательную внегалактическую астрономию интенсивной работой и плодотворными идеями на многие десятилетия вперед. Отметим, что «Бюраканский Обзор» был включен в международный реестр «Память мира».

P.S. С ИМЕНЕМ АКАДЕМИКА МАРКАРЯНА СВЯЗАНО МОЕ ЗНАКОМСТВО С НАШЕЙ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ПОЭТЕССОЙ СИЛЬВОЙ КАПУТИКЯН, чьей коллегой по литературному цеху оказалась родная сестра Бениамина Егишевича, известная армянская поэтесса, Маро Егишевна Маркарян. Мне довелось увидеть и ее, и Сильву Барунаковну в один из тяжелых для Бениамина Егишевича дней – в день похорон его сына, умершего от цирроза печени в возрасте 37 лет (у него еще есть дочь, окончившая консерваторию по классу фортепьяно под руководством известной армянской пианистки Светланы Навасардян).

В тот период, в свободное от научных изысканий время, я увлекался поэзией и хотел показать Сильве Капутикян свои стихи. После нашего знакомства во дворе дома Маркарянов, она пригласила меня к себе в 8 утра в ближайшую субботу. Сильва Барунаковна жила со своей матерью на 9-ом этаже в одном из элитных домов за территорией Академии Наук республики. Когда я пришел в назначенное время, они уже заканчивали уборку. Бросалось в глаза, то что, квартира была со вкусом обустроена (Сегодня она является домом-музеем Сильвы Барунаковны. Уже позже из ее биографии я узнал, что она прожила в этой квартире 30 лет и завещала оставить все как есть). Она пригласила меня в небольшую, но очень уютную комнату, где у окна располагался небольшой столик.

Мы сели, и я протянул ей тетрадь со своими записями. Увидев их, она сказала: «Если бы я знала, что вы пишете на русском, я бы вас не пригласила». Тем не менее, она просмотрела некоторые из моих сочинений, раскритиковала мой перевод «Рождения Ваагна» и в конце сказала (воспроизвожу по памяти смысл ее замечания): «У вас, несомненно, есть способности к поэзии, но поскольку я не являюсь специалистом по русскому языку, я не берусь судить о «русскости» ваши стихов». Она порекомендовала мне обратиться за консультацией к известной в Армении переводчице Нелли Саакян.

Я поблагодарил ее за высказанное мнение и потраченное на меня время, простился и ушел. С Нелли Саакян мне встретиться не удалось. Вскоре после этого я посетил русскую редакцию журнала «Литературная Армения», где мои стихи просмотрела секретарь редакции, русская женщина, имя которой я не помню. Не отказав мне в способности к стихосложению, она сказала, что мои стихи носят подражательcкий характер и не соответствуют современному стилю в поэзии. На том мои попытки выйти на литературную «сцену» завершились, хотя с критикой в свой адрес я согласился (в душе) лишь частично.

В будущем году, 26 августа, исполнится 20 лет со дня ее смерти. Когда я узнал о кончине Сильвы Барунаковны в 2006-ом году, я послал свое соболезнование по этому случаю в «Голос Армении». Оно было опубликовано рядом с соболезнованиями от (tесли мне не изменят память) композитора Эдуарда Мирзояна и писателя Зория Балаяна. Я участвовал в похоронах академика Маркаряна, но рядом с Сильвой Капутикян в прощальный день меня, к сожалению, не было.

Вечная память этим достойным представителям армянского народа. Таких, как они, нам сегодня остро не хватает.