В интервью «ГА» ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН РА Лилит Симонян говорит о значении традиционных знаков и символов.

— Г-жа Симонян, изобразительное искусство, в том числе и армянское, изобилует символами и знаками, значение которых в большинстве случаев понимают только специалисты. Как же воздействуют на зрителя эти образы?

— Известный швейцарский ученый, основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг ввел понятие архетипических символов, ассоциирующихся друг с другом, восходящих к бессознательному и оказывающих сильное воздействие на человека. Символы позволяют воспринять то, что вне сферы нашего опыта. На них зиждется креативность, процесс созидания.

— Известный швейцарский ученый, основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг ввел понятие архетипических символов, ассоциирующихся друг с другом, восходящих к бессознательному и оказывающих сильное воздействие на человека. Символы позволяют воспринять то, что вне сферы нашего опыта. На них зиждется креативность, процесс созидания.

— Один и тот же символ у разных людей вызывает схожие ассоциации?

— Если эти люди принадлежат к одной культуре, то да. Но вообще символы кочуют из одной культуры в другую, меняя при этом свой смысл. Например, свастика. Для большинства это символ фашизма, но в изобразительном искусстве многих народов, в том числе и армян, он существует с древнейших времен, а пришедшее из санскрита слово «свастика» означает счастье и благоденствие.

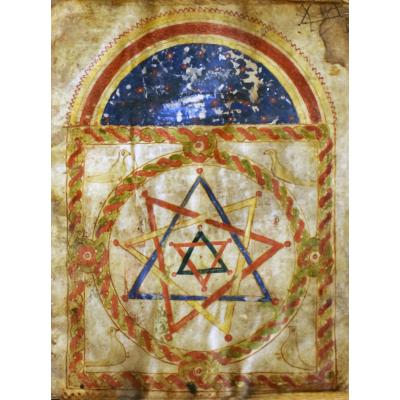

Другой древний символ – шестиконечная звезда, он принят не только у евреев. Но, пожалуй, самый распространенный символ – крест, который широко использовался еще в Древнем Египте, задолго до появления христианства, хотя имел несколько иную форму. Символы неизменно оказывают на нас сильное эмоциональное воздействие.

— Но, наверное, разное?

— Один и тот же символ у одних вызывает агрессию, у других – добрые чувства, ощущение покоя… И все же шкала этих воздействий скорее универсальна, хотя значения могут сильно меняться. Например, архетип матери. Это любой бокал, кубок, тонир – все, во что можно что-то положить, это и кресло, трон, символизирующий мать, обнимающую царя, короля… В этом же смысловом ряду и Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին. Примеров масса.

— Видимо, символ должен быть близким?

— Да. Но стереотипы тоже существуют, хотя мы их часто не замечаем. В штепселе мы не видим мандалы – сложного геометрического символа — модели Вселенной, распространенной у многих народов. Естественно, что армянские скульпторы и художники, расписывавшие храмы, даже если их специально не учили, бессознательно были носителями этих символов. Но у представителей разных культур эти символы вызывают разные ассоциации. Например, у нас дракон ассоциируется со злом, а в Китае – это символ добра. В армянской традиции дракон, змей всегда изображается связанным в узел.

— Но змея изображается и на посохах духовных лиц…

— Это связанная змея, которая одновременно является символом власти и ассоциируется с пребыванием Моисея в пустыне. В то же время змей — искуситель Адама и Евы. Но он и символ защиты, поэтому связанная в узел змея изображалась над входом в крепость.

— Наверное, и сам узел имеет какой-то смысл?

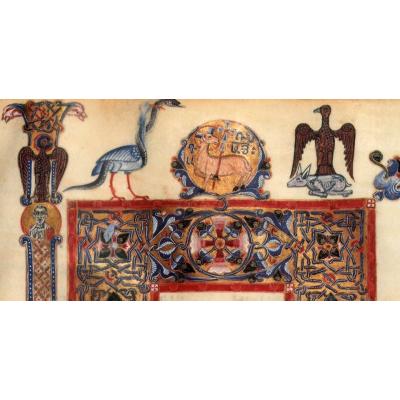

— Да, и очень большой. Считалось, что мир свит с помощью узлов. Если посмотреть на орнаменты маргиналий – рисунков на полях книг, то там часто встречаются напоминающие вязь растительные орнаменты. Вязь напоминает и позиция рук священника при благословении. Армянский крест – тоже растительная вязь. Как и шахматные узоры. На амфорах древних греков черно-белые квадратики – небо, в армянской традиции текст магических свитков написан в виде сетки.

— Да, и очень большой. Считалось, что мир свит с помощью узлов. Если посмотреть на орнаменты маргиналий – рисунков на полях книг, то там часто встречаются напоминающие вязь растительные орнаменты. Вязь напоминает и позиция рук священника при благословении. Армянский крест – тоже растительная вязь. Как и шахматные узоры. На амфорах древних греков черно-белые квадратики – небо, в армянской традиции текст магических свитков написан в виде сетки.

— Квадратиками и треугольниками писали и некоторые европейские художники–пуантилисты периода постимпрессионизма, например, Синьяк… Это тоже следует воспринимать как некие символы?

— Можно не сомневаться, что и они вкладывали в это определенный смысл, возможно бессознательно. А в Муше девушка заранее готовила рубашку для жениха, которую он должен был одеть в день свадьбы. Эти рубашки несли в дом жениха в сите. А дно сита –тоже вязь, состоящая из маленьких квадратиков, поэтому сито часто воспринималось и использовалось как оберег. В сите несли в церковь и некрещенных детей.

Традиционные армянские орнаменты тоже напоминают вязь и несут в себе смысл сита, отсеивающего злые силы. Особенно часто эти орнаменты украшают двери и окна церквей, места, которые являются входами. Вязь встречается и на могильных камнях — входом в другой мир. Обычно орнаментика имеет именно такой смысл, всякого рода завитушки — дебри, через которые не пройдет нечистая сила.

— Но на рельефах армянских церквей часто встречаются и изображения божественных сил, а также животных…

— Да, это и Христос, и Богородица, и святые, но если их образы воспринимаются однозначно, то зооморфные символы в разных культурах имеют разные толкования. Например, баран – один из старейших символов разных культур. Причем, если в центральной России баран ассоциируется с упрямством и тупостью, то на Востоке и в Южной Европе этот символ имеет исключительно положительное значение. Это предводитель стада, ассоциирующийся с почетом, благосостоянием, уважением.

Изображения баранов встречаются уже в декоративном искусстве Древнего Египта, у семитских народов, мы видим их и на рельефах армянских церквей… В христианской традиции овцы ассоциируются с паствой, которую ведет за собой Господь. Во всех случаях это какой-то рассказ, прочесть который могут не все.

— Видимо, символы следует воспринимать как некое подобие иероглифов?

— Да. Причем даже маленький значок может быть важным символом. Часто они связаны с нарративами, сюжетами, известными в прошлом, а потом забытыми. Средневековое христианское искусство основано преимущественно на Библии, однако там вдруг обнаруживаются и народные дохристианские образы.

— В живописи Северного Возрождения, например, на картинах Босха, наряду с множеством людей присутствует и большое разнообразие животных. Они тоже должны восприниматься как символы?

— Несомненно, причем эти символы были понятны современникам художника. У Босха часто встречаются петух, курица, птицеподобные мистические животные. Особую роль играет петух. Считалось, что, если петух снесет яйцо, то из него вылупится василиск – опасное мифическое существо, имеющее сходство с змеей. В армянских орнаментах домашние птицы – редкость, они чаще изображались на хоранах, амулетах, и ассоциировались с уходом ночи и злых сил, наступлением утра и новой жизни.

— И в искусстве Древнего Египта, и в армянской традиции часто встречаются люди с собачьими головами. Кто они?

— Псеглавцы или кинекефалы – древний и очень распространенный символ в разных культурах, в том числе и армянской. Причем в армянской традиции человек с головой собаки ассоциируется с образом святого Христофора, который, по преданию, происходил из людей-псеглавцев и сначала был лишен дара речи. Но потом на него снизошел Святой Дух, он принял христианство и стал говорить. У армян изображение человека с головой собаки встречается и на могильных камнях, что означает обращение к Святому Духу снизойти на усопшего, чтобы ему было хорошо в другом мире.

— Псеглавцы или кинекефалы – древний и очень распространенный символ в разных культурах, в том числе и армянской. Причем в армянской традиции человек с головой собаки ассоциируется с образом святого Христофора, который, по преданию, происходил из людей-псеглавцев и сначала был лишен дара речи. Но потом на него снизошел Святой Дух, он принял христианство и стал говорить. У армян изображение человека с головой собаки встречается и на могильных камнях, что означает обращение к Святому Духу снизойти на усопшего, чтобы ему было хорошо в другом мире.

Достаточно распространенным у многих народов является образ Германубиса – человека с головой шакала, сочетающего в себе черты греческого Гермеса и египетского Анубиса. Германубис был проводником в загробном мире. В армянской традиции этот образ практически не встречается, единственное известное изображение Германубиса – на апаранском храме Святого Креста. Вероятно, у армян этот образ изначально ассоциировался со святым Христофором, думаю, его следует отнести к защитной символике: обращение к святому Христофору должно было привлечь добрые перемены.

— То есть преемственность языческой и христианской символики все-таки существует?

— Символы кочуют не только от одного народа к другому, но и в эпохах. В урартское время цари и жрецы поливали дерево жизни, образ которого является архетипическим символом, часто встречающимся на хачкарах.

— Это было какое-то определенное дерево?

— Это искусственное дерево, которое ставилось в храме, его украшали и поливали. Вот вам прототип новогодней елки, причем искусственной. До нас дошли даже металлические украшения этого дерева — цветы и гирлянды. Но использовались также банты, фрукты, яйца. Яйцо и косточка – тоже важные символы умирания и возрождения, начала новой жизни.

В то же время ритуалы, связанный с деревом жизни, схожи с армянскими свадебными традициями. У жениха было дерево, которое мастерилось специально и украшалось. В Котайке это была ветка дерева, но обычно дерево жизни было искусственным.

— Хорошо, что спустя много веков, значение знаков и символов все-таки сохранилось…

— К счастью, еще в средние века находились люди, которые записывали значение символов, ритуалы, информацию, адресованную потомкам. Но некоторые символы ученые до сих пор не могут расшифровать. Однако и распознаваемые, и не понятные современникам символы неизменно оказывают на нас сильное эмоциональное воздействие, которое мы осознаем далеко не всегда. Они формируют в нас эстетическое чувство, нравственные понятия.

Символы — послания из далекого прошлого, на которых основаны наши представления о добре и зле, возвышенном, прекрасном, достойном, опасном… Они — основа национальной культуры, сложного и разнообразного комплекса, формирующего наше восприятия мира и происходящих событий. Эти далеко не всегда распознаваемые послания и есть «дней связующая нить», которая играет в нашей жизни значительно более важную роль, чем мы можем себе представить.