В интервью «ГА» сотрудник Института ботаники НАН РА, кандидат географических наук Ирина ФЕДОРОВА говорит о состоянии озер Армении.

— Г-жа Федорова, уже более двух лет вы работаете в Армении и занимаетесь исследованиями озер. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте и полученных результатах.

— Это международный проект, направленный на реконструкцию палеоклимата, изучение изменений окружающей среды и современного состояния озер Армении. Полученные данные позволят обоснованно прогнозировать изменения экосистемы и создать климатическую картину будущего. А поскольку озера, их донные отложения являются бесценными хранителями чрезвычайно важной информации по климатическим изменениям, то проводимые нами исследования сконцентрированы именно на этих природных объектах. В донных отложениях сохраняются и пыльца растений, и семена, и останки других живых организмов, что позволяет составить представление о флоре, фауне, а соответственно, и о климате изучаемого периода.

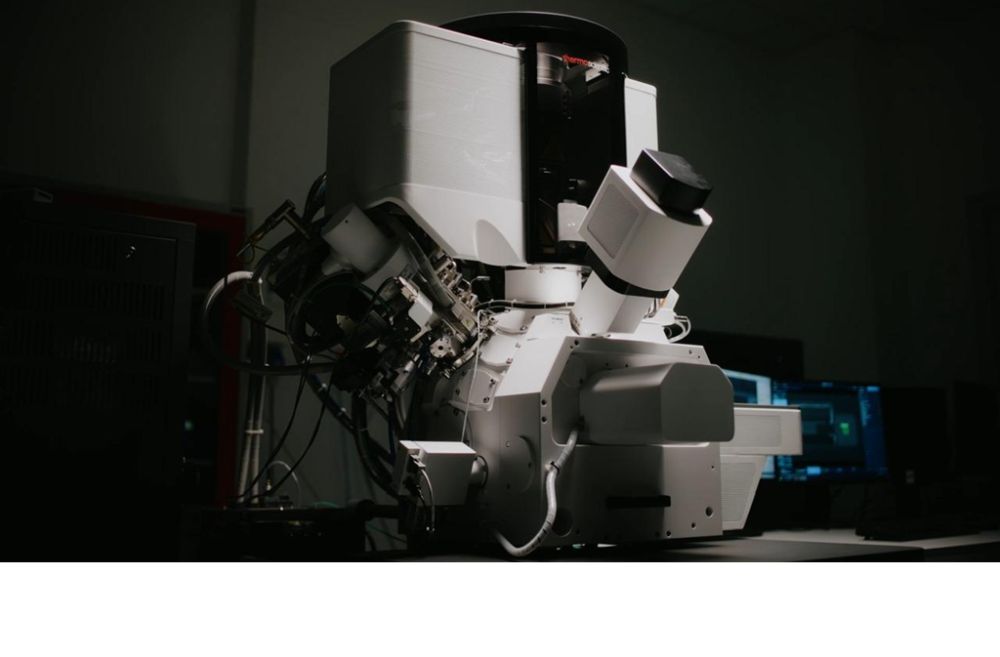

Недавно мы участвовали в крупной международной конференции по изучению гор в Инсбруке, где докладывали результаты исследований донных отложений Севана и малых озер Армении. Предварительно была проведена большая работа. Впервые за долгий период изучения Севана нам удалось пробурить скважину девятиметровой глубины и провести отбор донных отложений, позволяющий восстановить изменения экосистемы, происходившие в течение Голоцена, а это более 10000 лет. Думаю, со временем нам удастся получить материал, позволяющий восстановить изменения, происходившие в течение более длительного периода. Большой проект рассчитан на пять лет, в течение которых объем полученного материала значительно увеличится и его исследования, которые также выполняются и в зарубежных научных центрах, располагающих необходимой аппаратурой, позволят составить более обоснованные представления о прошлом экосистемы и будущих изменениях.

Наряду с крупным проектом, в рамках которого проводятся эти работы, мы также выиграли еще один — небольшой грант по исследованию малых озер от Международной ассоциации изучения гор. В его рамках мы исследуем малые озера Армении, что также представляет большой научный интерес. Также мы создали геопортал, обеспечивающий доступность наших данных по малым озерам Армении.

— По-видимому, эти исследования сопряжены с серьезными трудностями?

— Разумеется. Ведь горные озера малодоступны из-за отсутствия дорог и суровых природных условий. На высоте, где располагаются эти озера, значительную часть года лежит снег. Одним из наиболее перспективных методов проведения исследований в горах является активно развивающееся сейчас дистанционное зондирование Земли. На конференции в Инсбруке, о которой я уже говорила, было представлено много докладов по применению дистанционного зондирования и дешифровке спутниковых снимков. Но в Армении с этим сложно — единственный армянский спутник принадлежит частной компании, в интересы которой не входит проведение научных исследований. А в задачи большинства зарубежных спутников обычно не входит получение информации по территории Армении. В общем-то нам не хватает спутниковых данных. Но во всех случаях спутниковая информация должна совмещаться с наземными исследованиями. Поэтому одним из реализованных шагов проекта было исследование окрашенного растворенного органического вещества в озерах, содержание которого зависит от растворенного углерода, концентрации хлорофилла, продуктов жизнедеятельности обитающих в озере организмов, а также мутности воды. Эту информацию можно получить и со спутника, что в дальнейшем, когда наберется достаточная база натурных данных и будут проведены сравнительные анализы, позволит использовать полученные результаты для интерпретации сведений об экосистемах других водоемов Армении. Международное сообщество очень ценит такие исследования.

— До начала этого проекта малые озера Армении исследовались?

— Я просмотрела имеющуюся литературу по исследованию водоемов Армении. По крупному озеру Севан Институтом гидроэкологии было проведено много хороших работ, а вот малые озера Армении изучены крайне недостаточно, в основном в середине прошлого века. И сейчас мы пытаемся восполнить этот пробел. Очень важно сравнить изменения, произошедшие в экосистеме за последние полвека, определить, какие виды планктона, например, исчезли, а какие добавились, оценить актуальные процессы, например, такие как эмиссия метана с поверхности водоемов. Важно уточнить, под действием каких факторов происходили эти изменения, чтобы спрогнозировать дальнейшую их направленность.

— Понятно, что исследования еще не закончены, но все-таки какими воздействиями обусловлены происходившие изменения?

— Тут два основных фактора — климатический и антропогенный. И во всей имеющейся литературе по водоемам Армении особое внимание уделяется сильному антропогенному влиянию. К сожалению, воздействие человека на природу практически всегда влечет за собой негативные последствия. И сейчас эта нагрузка сохраняется. Все малые горные озера используются для водопоя скота, а продукты его жизнедеятельности, попадая в озера, загрязняют их и являются дополнительным источником азота, что оказывает сильное воздействие на экосистему – растет первичная продукция, усиливается процесс зарастания озер. А дополнительный источник поступления биогенных элементов играет особенно негативную роль в условиях потепления климата.

— Какие конкретные изменения в связи с потеплением климата произошли за последние годы в природе Армении?

— Приведу хотя бы один пример. Еще в середине прошлого века на Арагаце сохранялись ледники и многолетние снежники. Теперь они полностью исчезли. И в течение последних пяти лет снега Арагаца летом полностью тают и, соответственно, поступление воды в малые озера снижается, хотя они по-прежнему используются для водопоя скота и часто – для водоснабжения расположенных ниже по склону селений. Воды становится все меньше и меньше, и теперь уже многие водоемы Армении к концу лета высыхают. Правда, в некоторых местах это явление наблюдалось и в прошлом веке, но оно было менее распространенным, и экосистема быстро восстанавливалась. В задачи проводимых нами исследований входит определение степени антропогенного и климатического воздействия.

— Если начинается зарастание озера, это необратимый процесс?

— В общем-то, если увеличится количество осадков и проточность водоема, то восстановить прежнее состояние можно. Сейчас даже появились современные методы восстановления озер. Но это дорогие и трудоемкие процессы. В горах этого обычно не делают, поэтому зарастание озера часто приводит к его исчезновению. Проблема в том, что существовавшие прежде мелиоративные системы и сооружения для снегозадержания разрушены, да и самого снега, осадков стало значительно меньше. Нужно пересмотреть систему мелиорации, привести ее в рабочее состояние, соответствующее изменившимся природным условиям, ведь количество осадков значительно снизилось, так что и накапливать особенно нечего.

— То есть решения проблемы практически нет?

— На конференции в Инсбруке говорилось об изменении уровня грунтовых вод в горах Северной Америки. Грунтовые воды могут быть одним из дополнительных источников водоснабжения. Но это тоже не всегда возможно, поскольку идет процесс снижения уровня грунтовых вод, в среднем на 20 сантиметров в год, что, в конечном итоге, повлечет за собой истощение подземных водных ресурсов. Можно не сомневаться, что этот процесс идет и в Армении, тем более что количество осадков постоянно сокращается. Этим летом в горах Армении дождей не было полтора месяца. То есть через несколько лет уровень грунтовых вод катастрофически снизится. А это значит, что многие малые озера, имеющие сейчас приток грунтовых вод, просто исчезнут.

— Какие это будет иметь последствия для Армении?

— Разумеется, можно сказать, что потеря этих водоемов не станет катастрофой для Армении, поскольку основным источником пресной воды остается Севан, но такого рода потери во всех случаях ощутимы. Есть и грунтовые воды в Араратской долине. Но некоторые зоны отдыха в горах будут потеряны. Конечно, и болота могут быть частью живописного ландшафта, но люди предпочитают отдыхать на озерах. Однако площади, которые могут занять болота, несоизмеримы с площадью Армении. Малые водоемы составляют лишь очень небольшой процент территории страны.

— Сколько малых озер в Армении?

— В советские годы в Армении было 194 водоема, потом их число сократилось до 120, думаю, сегодня их значительно меньше, поскольку количество осадков постоянно сокращается и остановить этот процесс невозможно, если не произойдет значительных климатических изменений. Конечно, и сейчас в Армении есть регионы, где выпадает достаточно много осадков, но их немного. Во всех случаях наш проект предполагает продолжение изучения малых озер и факторов, оказывающих на них воздействие.

— Ваш проект реализуется уже более двух лет. Сколько озер обследовано?

— Мы уже успели обследовать порядка 20 малых озер и будем продолжать эту работу. Основной задачей большого проекта является все-таки палеоклимат Севана. Но период, когда можно проводить исследования на малых озерах, небольшой. Эти озера высокогорные, в местах, где они расположены, достаточно рано выпадает снег, и мы вынужденно прекращаем работы. Из-за отсутствия дорог туда очень трудно добраться. Но, разумеется, эти исследования будут продолжены. Мы рассчитываем, что сбор материала по малым озерам и его дальнейшие лабораторные исследования в Армении и в зарубежных научных центрах предоставят нам много очень интересных данных, которые не только значительно расширят представления о климате далекого прошлого, но и подскажут решения каких-то проблем. Но во всех случаях снижать антропогенную нагрузку необходимо, хотя, к сожалению, этому вопросу не уделяется достаточного внимания даже в плане использования озера Севан, являющегося для Армении основным источником пресной воды. Полученные учеными данные должны не только дополнять научные представления, но и становиться основой для принятия государственных решений по охране окружающей среды и снижения негативных последствий климатических изменений.