История выращивания винограда восходит к глубокой древности. В раскопках пластов доисторического периода палеонтологи находили отпечатки листьев виноградной лозы на камне. Активное развитие виноградарства историки относят примерно к VII—VI тысячелетию до н.э.

Армения считается одним из древнейших винодельческих регионов мира с историей виноделия, насчитывающей более 6000 лет. Археологические находки, включая старейшую винодельню в пещере «Арени-1», датируемую 4100 годом до нашей эры, подтверждают это. Армянская легенда связывает начало виноделия с Ноем, который, cогласно Библии, посадил первую виноградную лозу после Великого потопа на горе Арарат.

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ВИНОГРАД НАДЕЛЯЛИ ОСОБОЙ ЗНАЧИМОСТЬЮ. Один из примеров использования образа винограда в искусстве — это армянская мозаика VI века на полу погребальной часовни святого Полиевкта Мелитинского в Иерусалиме в Армянском квартале. На ней изображены узор в виде амфоры, из которой вьются виноградные лозы с сидящими на них птицами, и надпись на армянском: «Памяти всех армян, чьи имена известны только Богу». Виноград, важный элемент национальной символики, и сегодня продолжает жить на гербах, церковных барельефах и хачкарах, несущих в себе богатую историю и ценности армянской культуры.

Историк Нуне Мхитарян делится своими мыслями о том, как виноград стал неотъемлемой частью армянской идентичности, связывая это явление с событиями и обычаями, передаваемыми из поколения в поколение. О том, что он с нами вот уже три тысячи лет, свидетельствуют клинописные надписи Ванских царей и барельефы на стенах их дворцов. Ванский владыка Менуа, отец Аргишти, основателя крепости Эребуни, подарил своей дочери виноградник и с гордостью сообщил потомкам об этом в одной из надписей. Воистину царский подарок — плодовый сад. Именно сад, «айги», так называли древние армяне виноградник. Скорее всего, виноградники, так же, как и оросительные каналы, водоемы, в древней Армении являлись государственной, то есть царской собственностью. И именно государство являлось поставщиком вина, сушеных плодов для своей армии, а также для всех близких и дальних государств. Свидетелем тому — целая «шеренга» винных кувшинов в подвалах дворцов Эребуни и Кармир Блура. Трудно поверить, что все содержимое этого богатства обеспечивала растущая повсюду, ищущая себе опору лоза.

В первом в Армении археологическом парке растет уникальный дикий эндемичный сорт винограда. Парк расположен на двух площадках: в карстовом каньоне Гнишикадзор и в неолитической пещере «Арени-1». Каньон Гнишикадзор расположен в бассейне реки Арпа и простирается вдоль левого притока реки Гнишик.

История геологического развития каньона берет свое начало с периода верхнего девона (382-359 млн лет назад), когда территория находилась еще под властью мирового океана Прототетис, где происходило осадконакопление известняков, песчаников, мергелей и кварцитов. В Пермское время (299-259 млн лет назад) началось образование красных битуминозных известняков и песчаников, потрясающий вид которых открывается с окрестностей Нораванкского монастырского комплекса. Через 176 млн лет, в период верхнего мела (83.6-66 млн. лет назад) происходит массовое накопление известняков на дне и конгломератов в прибрежной части океана. Именно в породах верхнего мела и расположены карстовые пещеры каньона («Арени-1, 2», пещера Магелана и др.).

В БЕСЕДЕ С КОРР. «ГА» ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАН РА БОРИС ГАСПАРЯН отметил: «Ландшафт Гнишикадзора представляет собой своеобразную экологическую нишу, которая выделяется наличием холодных родников, богатым разнообразием флоры и фауны, где ключевое место занимает виноград. В прибрежных участках реки Гнишик до сих пор сохранился предок современного культурного винограда – дикий лесной виноград. По соседству также можно встретить одичавшие лозы культивированного винограда, которые из-за долгого отсутствия ухода вернулись к образу жизни своего дикого сородича, — растут на дереве или взбираются на скалы. Некоторые сорта культивированного винограда можно увидеть в старых виноградниках, расположенных по обе стороны долины Гнишика, среди них преобладает местный сорт «Сев Арени». Этот сорт буквально на днях специалистами внесен в десятку лучших сортов винограда в мире».

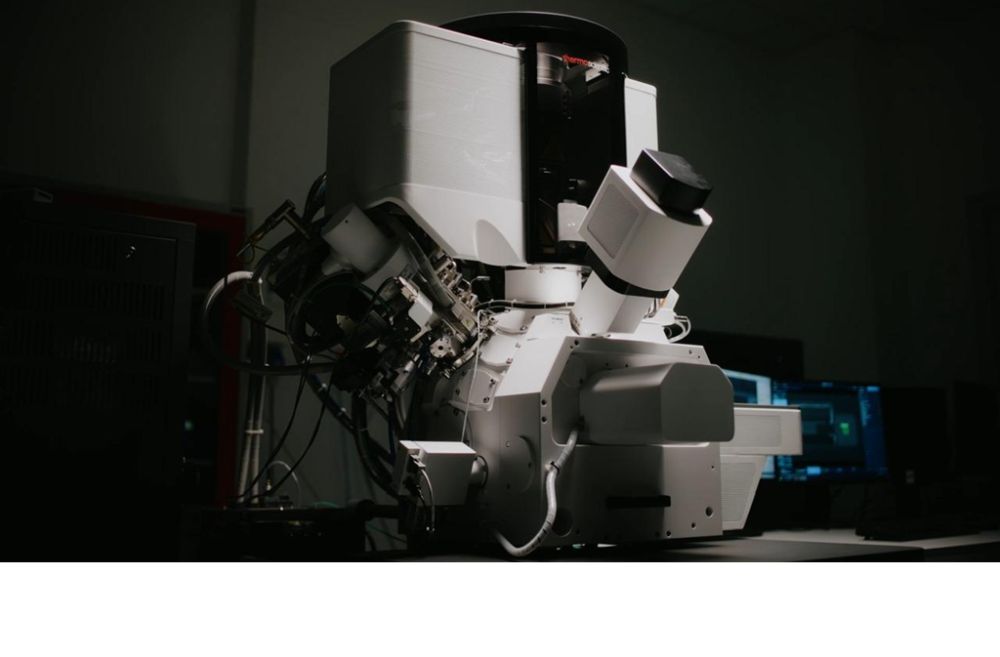

Согласно археогенетическим исследованиям, данный сорт культивируется здесь с древнейших времен. Анализ ДНК, выделенного из ростка винограда, недавно обнаруженного в ходе раскопок пещеры «Арени-1» и датируемого развитым средневековьем, показал, что он генетически стоит очень близко к растущему в старых виноградниках Гнишикадзора сорту «Сев Арени».

«Еще с древнейших времен виноградная лоза стала культовым растением, что обусловлено ее исключительной жизнеспособностью, важным положением в экономике и в духовной жизни, — продолжает Гаспарян. — Как священное растение виноград приобрел подобную ключевую роль для древних обществ, в особенности для солнцепоклонников, которые относились к нему как к «солнечному растению» и как к «животворящей пище» для птиц-символов, сопровождающих солнце. Эти предания были унаследованы христианством, которое освятило многие народные верования. Как символизирующее кровь Спасителя растение виноградная лоза была отождествлена с райским деревом, или с древом жизни. По представлениям армян, древо жизни олицетворяет виноградную лозу, что было отражено почти во всех памятниках материальной культуры (рельеф, монументальное искусство, фресковая живопись, мозаика, миниатюра, художественное и прикладное искусства и т.д.)».

Ландшафт и климатические условия Гнишикадзора благоприятны для садоводства, в особенности для виноградарства. О них есть упоминания в исторических источниках. Историк XIII в. Степанос Орбелян в своем произведении «История Сюника», рассказывая о строительстве церкви Св. Степанос монастырcкого комплекса Нораванк, приводит список переданных в ее владение земель, среди которых также отмечает Гнишикадзор, употребляя название «Тмадзор». В притворе той же церкви, в дарственной надписи 1261 г., князь князей Смбат Орбелян сообщает о передаче ей своего виноградника в Гнишикадзоре

ЭТО УНИКАЛЬНОЕ УЩЕЛЬЕ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН БЫЛО ЗАСЕЛЕНО. Раскопки, произведенные в Гнишикадзоре в начале XX века, свидетельствуют, что данная территория была заселена также в эпоху бронзы и железа (III — I тысячилетия до н.э.), продолжала использоваться и в эпоху античности, и во время раннего средневековья (II в. до н.э. — VIII в. н.э.). Находки этих периодов древней истории Армении поразительны. Так, в пещере «Магелана» был обнаружен деревянный лук, датируемый VII в. В пещере «Арени-1» археологи нашли остатки тканей, меры весов, монеты, стеклянные изделия и фрагменты глазурированной керамики. Общественно-экономическая и духовно-культурная жизнь в Гнишикадзоре достигла своей вершины в XII — XIV вв., в период бурной деятельности Нораванкского монастыря.

«Целью раскопок, начатых в 2015 г., было установление хронологической принадлежности, а также выявление функционального и производственно-хозяйственного назначения обнаруженных строений, — говорит Б.Гаспарян. — В течение 2015-2019 гг. на открытой раскопками площади около 500 кв. м были выявлены остатки построек, принадлежащих к различным периодам обитания. Несмотря на то, что более поздние строения почти полностью уничтожили ранние культурные остатки, можно считать, что Гнишикадзорский комплекс является многослойным археологическим памятником. В эпоху средней бронзы его территория была использована как могильник. В развитом средневековье (XIII — XIV вв.) здесь существовало строение, состоящее из нескольких секций, использование которых носило сезонный характер. Они являлись летней резиденцией и садоводческим жилищем, а также производственным комплексом переработки урожая.

Географическое расположение Гнишикадзора на Великом Шелковом пути содействовало развитию у его обитателей политических и экономических связей, в ходе которых обменивались или продавались местный виноград и вино. В позднем средневековье (XVI — XVIII вв.) комплекс функционировал частично и продолжал служить садоводческим жилищем и стоянкой для охотников».

… Тонкий и гибкий стебелек, неприхотливый к почве, виноградная лоза, приживается в любой земле, прося лишь солнца и чуточку животворящей воды. Как и «ее» народ, найдя хоть самую слабую опору, она может выдержать любые испытания и невзгоды, ослабеть от напастей, но при малейшем тепле снова поднять голову и потянуться ввысь. Древо нашей жизни, она от стен языческих храмов плавно перешла в христианские молельни, став тем самым живым крестом на камне, став хачкаром. Благодаря ей не прерывается духовная связь армян с прошлым, благодаря виноградной лозе народ отмечает древний языческий праздник благословения винограда как день преображения Богородицы.