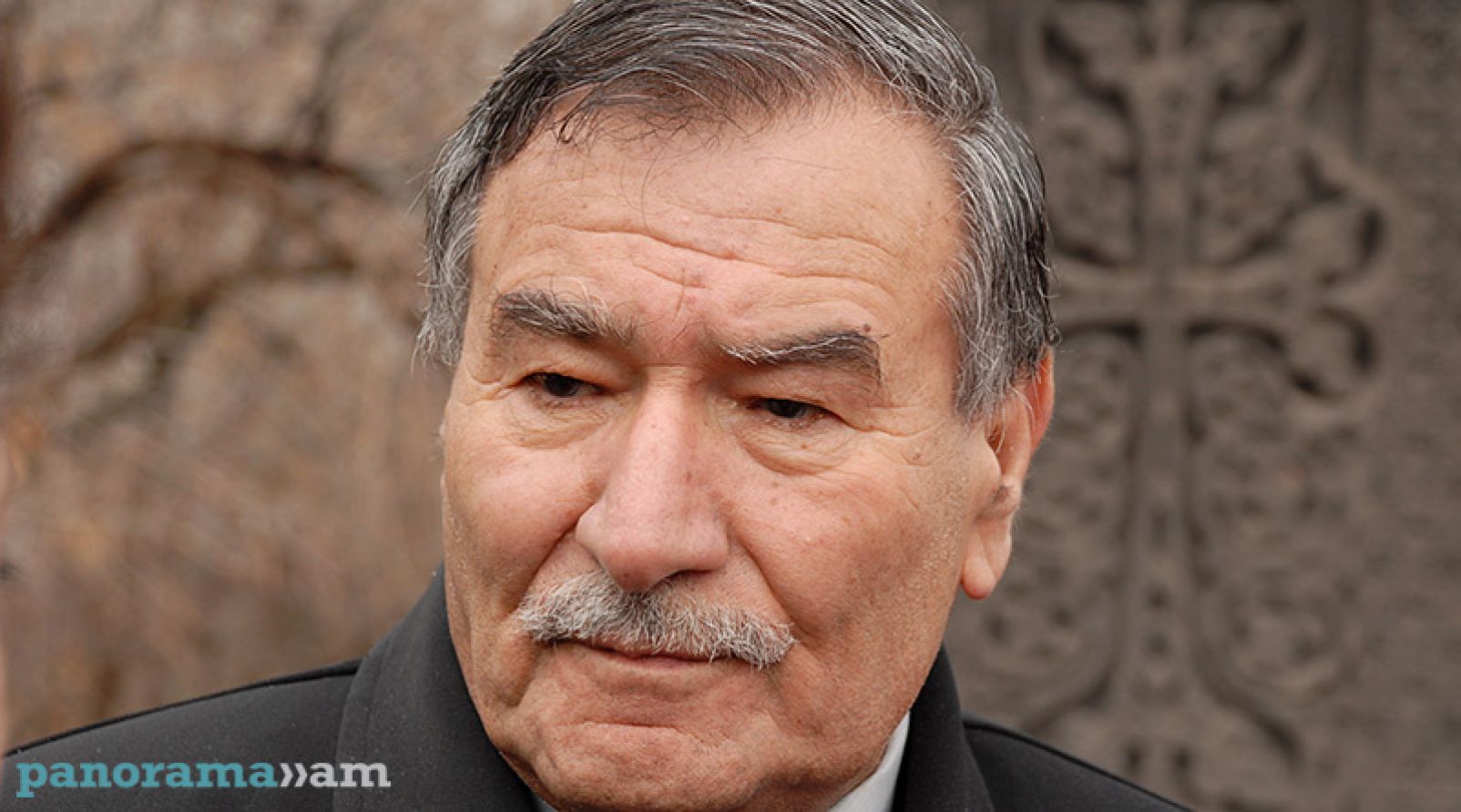

Видный литературно-общественный и культурный деятель, прозаик, драматург и переводчик Карен Саркисович (в российской среде – Герасим Сергеевич) Микаэлян (1883-1941) жил и творил в исторический отрезок времени, полный бурных общественно-политических событий в Российской империи, частью которой являлась и Восточная Армения.

В истории армянской литературы и культуры первой половины ХХ в. К.Микаэлян занимает достойное место своей литературно-общественной и патриотической деятельностью. Юноша родом из селeния Верин Агулис под Нахиджеванoм вступает в новое столетие, насыщенное роковыми и судьбоносными событиями: русская революция 1905 года и спровоцированная царскими властями армяно-тюркская резня, Первая мировая война и Геноцид армян 1915 года, Октябрьский переворот 1917 года, последовавший вслед хаос гражданской войны, затем постепенно набирающий силу к тридцатым годам тоталитарный режим…

КАРЕН МИКАЭЛЯН ВЫШЕЛ НА АРЕНУ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ в интереснейшее время, когда и в России, где писатель обосновался, и на Кавказе, в Армении, жили и творили выдающиеся деятели литературы, искусства, науки. Элита российского и армянского «писательского цеха» – В.Брюсов, М.Горький, Ов.Туманян, Ав.Исаакян, Ал.Цатурян, В.Терьян и многие другие мастера – своими произведениями, личным общением и дружбой благотворно влияла на духовный и творческий рост Микаэляна. В свою очередь сам Микаэлян активно вовлекал, в частности русских поэтов и переводчиков, в мир армянской культурной жизни – достаточно вспомнить его неоценимый вклад в подготовку и издание на русском языке антологий армянской поэзии 1916 года и тридцатых годов прошлого века…

Армения, возрожденная к жизни после трагедии Геноцида армян 1915 года, в советский период достигла огромных успехов во всех сферах жизни, появилась возможность нового духовного взлета армянского народа, породившая целую галерею ярчайших имен в литературе, искусстве, науке. Истинный патриот К.Микаэлян и в далекой Москве трудится на благо родной Армении, поддерживая тесные связи с Исаакяном, Чаренцем, Зорьяном и др.

«Почетный дворник» армянской культуры, как в шутку и любя назвал Микаэляна в одном из своих писем острослов Чаренц, действительно «чистил» площадку «до блеска» для теснейшего русско-армянского творческого сотрудничества… Живя в Москве, армянский литератор налаживал мосты с влиятельными деятелями и высшими чиновниками советского литературно-культурного «олимпа»… Микаэлян сплотил вокруг армянской культуры и литературы многих художников слова России – Н.Тихонова, П.Антокольского, К.Симонова, А.Тарковского, Б.Пастернака, А.Ахматову и др., заразив их своим энтузиазмом и энергией в пору подготовки первой в советские годы антологии армянской поэзии, ставшей продолжением той большой работы, которую Микаэлян проделал еще во время издания «Поэзии Армении» под редакцией В.Брюсова, ставшей реальностью не только благодаря его самоотверженности и верности патриотическому делу, но и в немалой степени его значительному личному финансовому вкладу в подготовку и публикацию книги.

Молодой Микаэлян – один из инициаторов, учредителей и активных участников издававшегося в Москве литературно-художественного альманаха «Гарун» («Весна»), призванного ознакомить армянскую общественность с новинками национальной литературы, сплотить вокруг альманаха талантливую молодежь из армянской художественной среды не только России, но и других армянских общин – Европы, Америки, Ближнего Востока. В редколлегию издания, помимо Микаэляна, входили А.Цатурян, В.Терьян, Ц.Ханзадян, П.Макинцян, К.Кусикьян, А.Мясникян и др. Среди авторов альманаха были Аветик Исаакян, Александр Цатурян, Ваан Терьян, Акоп Акопян, Шушаник Кургинян, Аветис Агаронян, Дереник Демирчян, Вртанес Папазян, Левон Шант и др. Вышедшие в свет в 1910-1912 гг. три тома явились заметным явлением в армянской литературно-художественной и общественно-политической жизни, приобщили интеллигенцию, демократически настроенную молодежь и просвещенные массы к подлинным духовным ценностям нации в весьма сложное и тревожное для судеб армянского народа историческое время. Безусловно, «Гарун» явился обновляющей, свежей струей в истории армянской литературы нового времени. Армянский читатель получил мощный импульс, почувствовал биение молодых сердец эпохи. Альманах открыл новые имена, а также свежие произведения известных мэтров поэзии и прозы.

«Гарун» сполна выполнил свою литературную и, шире, общественно-политическую роль в реализации весьма важной для общества программы «Духовная Армения», провозглашенной В.Терьяном и дававшей возможность армянской литературе в целом обрести новое дыхание, новую мысль, оплодотворить художественную литературу животворными идеями, наконец, действительно встряхнуть армянское общество и вывести его из «спячки», охватившей все слои общества, особенно интеллигенцию, после поражения первой русской революции 1905 года. Нарастало также общественно-политическое напряжение в Османской империи, где жизнь армянина всегда висела на волоске, а судьба была непредсказуемой… Роль К.Микаэляна в этом большом и благородном начинании общенационального масштаба была исключительно плодотворной, необходимой и важной. «Гарун» и Микаэлян неразрывно связаны друг с другом. Этот факт признавался литературным сообществом, творческой интеллигенцией, армянами на родине и в диаспоре.

К.МИКАЭЛЯН В ДЕСЯТЫЕ-ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА УСПЕШНО ЗАНИМАЛСЯ также переводческой деятельностью. Стоявший у истоков создания и издания «Поэзии Армении» под редакцией В.Брюсова (1916) и «Антологии армянской поэзии» (1940), вышедших в свет в Москве, К.Микаэлян подготовил и отредактировал большинство подстрочников для этих сборников. Их должное качество способствовало тому, чтобы на русском языке полнокровно зазвучала богатая и многогранная армянская поэзия. С Микаэляном тесно общались и работали, в частности, над антологией советских лет такие видные мастера слова и перевода, как Н.Тихонов, П.Антокольский, Вс.Рождественский, М.Лозинский, С.Спасский, Е.Полонская, В.Звягинцева и др.

Отлично владея и армянским, и русским, К.Микаэлян осуществил ряд переводов, привлекших внимание читателей, писателей, армянской критики своего времени. Одной из первых довольно успешных попыток перевода художественной литературы (причем с языка оригинала, а не с русского перевода, как практиковалось зачастую при переводах иностранной литературы на армянский) были сказки выдающегося английского писателя Оскара Уайльда, переведенные и изданные в десятые-двадцатые годы ХХ в. Еще в 1911 г. в Тифлисе отдельными книжками на армянском языке выходят в свет сказки «Великан-эгоист» и «Принцесса и Гном» (под псевдонимом К.Мирианян). В 1920 г. в Москве был издан уже целый сборник чудесных сказок Уайльда в переводе Микаэляна. Книга с предисловием известного литературного критика А.Кариняна обратила на себя внимание читателей – подкупали искусно подобранный материал и уровень переводов.

Таким образом уже знакомый всем публицист, прозаик и драматург К.Микаэлян обрел также славу искусного переводчика художественной литературы. В сборник сказок вошли «Счастливый Принц», «Соловей и Роза», «Великан-эгоист», «Преданный Друг» и др. Несколько позднее, в 1924 г., Микаэлян переводит сказку Уайльда «Молодой Король» и ряд других произведений.

В целом все переведенные К.Микаэляном сказки О.Уайльда получили признание армянского читателя десятых-двадцатых годов ХХ в., и успех их послужил весьма веским поводом для привлечения его в тридцатые годы к более серьезной и масштабной работе – переводу знаменитого романа Дж.Свифта «Путешествия Гулливера» (причем опять с ориентацией на английский первоисточник, а не на имеющиеся русские переводы). По предложению Е.Чаренца, работавшего завотделом художественной литературы Армгосиздата в Ереване, К.Микаэлян с энтузиазмом приступил к переводу выдающегося произведения мировой литературы. Роман на армянском вышел в свет в 1934 г., привлек внимание читателей, его заметили и по достоинству оценили С.Зорьян, А.Исаакян и другие выдающиеся мастера слова. О безусловном успехе этой объемной и сложной работы переводчика свидетельствуют переиздания книги в 1950 и 1958 гг. Микаэлян-переводчик стоял столь же высоко, как и в остальных сферах своей творческой деятельности. Ему были присущи исключительная ответственность за взятое на себя дело, работоспособность и добросовестность, высокий профессионализм, опирающийся на прекрасную русскую и армянскую переводческую школу.

К.МИКАЭЛЯН ОСТАВИЛ УНИКАЛЬНЫЙ СЛЕД СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в годы Первой мировой войны, повлекшей Геноцид армян 1915 года. Душа пламенного патриота не могла не проникнуться болью и страданием за собственный народ: надо было что-то предпринять, активно действовать – если не с оружием в руках, то хотя бы пером, словом. Стараясь принести как можно больше пользы истерзанному и обескровленному родному народу, он оставляет благополучную Москву и устремляется в Закавказье. Главная цель писателя – посетить места, где скопились массы уцелевших армян – больные, голодные беженцы, сироты, заполонившие города и села по российскую сторону Аракса… Агония целого народа продолжалась, и вставала кошмарная реальность: сотни и тысячи людей, спасшихся от турецко-курдских насильников и убийц, теперь уже умирали от голода, болезней и душевных расстройств на мирной российской территории…

«В эти места меня влекло, с одной стороны, чувство гражданского долга – хоть как-то быть полезным тому морю нужды, что досталось моему племени, с другой стороны, внутренняя потребность литератора – видеть и познавать», – писал К.Микаэлян в это страшное для родного народа время. Московский литератор в 1916-1917 гг. посещает сиротские приюты, открытые в Армении и по всему Закавказью – в Ереване, Эчмиадзине, Александрополе (Гюмри), Аштараке, Ошакане, Тифлисе, Баку и других местах. Будучи хорошо знакомым с представителями армянской интеллигенции Закавказья, Микаэлян в своей инициативе находит поддержку среди них, советуется с известными людьми по различным вопросам, ставит в известность о своих планах и намерениях деятелей культуры.

К.Микаэлян самоотверженно отдается психологически и физически изнурительной, но благородной работе – в итоге рождается цикл рассказов «Истерзанная Армения», вопль исстрадавшейся армянской детской души. В предисловии, озаглавленном «Молодая Армения», литератор писал: «Во мне возникло неодолимое желание приобщиться к трагедии западного армянина, когда его страна была разорена, семья разрушена и осквернена, родные стали мучениками, и он попал в мир страданий и скитаний. Для этого мне необходимо было видеть его глазами, слышать его ушами и чувствовать его сердцем, не теряя в то же время объективности…».

Писатель подчеркивает: «Совершенные в Турецкой Армении адские преступления, безмолвные ужасы и вынесенное западным армянином сверхчеловеческое страдание должны были заставить заговорить даже камни, но камни не заговорили … значит, пусть лепечет незатейливый язык невинных детей и расскажет нам правдивую историю нашей разоренной родины». «И когда таким путем, – заключает писатель, – собрал несколько десятков рассказов, вернее биографий, и разложил рядышком, передо мной оказалось содержательное описание страны, горести и потери западного армянина, его разрушенный дом и родина, или, иными словами, вся Истерзанная Армения».

На объемистой папке рукописи этого цикла рукой литератора надписано: «Готовые материалы. Пусть увидит свет когда-нибудь эта книга». К сожалению, книга так и не была издана, однако отдельные рассказы появились в армянской периодике, в частности в бакинском армянском литературно-критическом и общественно-политическом журнале «Горц» («Дело», NN2-6, 1917). Эти рассказы, впервые переведенные на русский язык автором настоящей статьи, опубликованы в монографии «Геноцид и армянская интеллигенция России» (Ереван, 2003). Большая же часть уникального документального материала так и осталась в рукописях, поскольку карандашные записи сильно истерты временем и уже почти неразборчивы. Предпринятое литератором дело и опубликованный ряд рассказов из цикла «Истерзанная Армения», созданный на основе реальных событий и фактов, удостоился внимания армянского читателя не только на родине, но также в России и Европе.

УНИКАЛЬНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К.МИКАЭЛЯНА В КОМИТЕТЕ ПОМОЩИ АРМЕНИИ В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА. В составе делегации этой известной в диаспоре организации писатель-патриот в рамках новой для себя и ответственной миссии отправляется в длительные командировки – в США, в Европу, на Ближний Восток. Цель высокая и благородная – пропагандировать за рубежом уже имеющиеся успехи Советской Армении в культурной, социальной и других сферах, всеми возможными путями привлечь финансовые средства для быстрого экономического становления новорожденной республики. Естественно, подразумевалось активное привлечение к реализации этих благих намерений на исторической родине капитала состоятельных и влиятельных армян Диаспоры.

Встречи членов делегации комитета с рядом видных деятелей зарубежных армянских общин самой различной общественно-политической направленности дают свои ощутимые плоды также благодаря усердию, ораторскому искусству, эрудированности, опытности, компетентности, авторитетности и весомости личности К.Микаэляна…

Однако именно эта грань деятельности писателя сыграла с ним злую шутку спустя несколько лет. Тесное общение, деловые и дружественные встречи с Гюльбенкяном, Нубар-пашой, Аветисом Агароняном, Аршаком Чопаняном и другими «капиталистами» оказались главными причинами вердикта о «неблагонадежности» армянского интеллигента. Приписали Микаэляну и сильное влияние на него «армянских националистов» А.Ханджяна, С.Тер-Габриеляна, Е.Чаренца и др. Глашатай и верный проводник политики советской власти как в Армении, так и за ее пределами сам становится жертвой режима! К сожалению, не облегчили участь писателя даже письменные ходатайства в высшие союзные инстанции его армянских и российских друзей – М.Сарьяна, М.Шагинян, П.Антокольского и других известных в стране деятелей.

Летом 1937 г. К.Микаэлян был обвинен в «антисоветской», «националистической деятельности», арестован и после ряда долгих унизительных допросов в ереванских и московских органах КГБ выслан в один из лагерей политзаключенных в России. Литератор, согласно официальной справке соответствующих органов, скончался в 1941 г. от «сердечной недостаточности» и был захоронен в общей могиле политзаключенных на севере России…

Посмертная реабилитация писателя в «хрущевскую оттепель» 60-х годов не вернула обществу деятеля-патриота, который, несомненно, мог бы совершить еще много полезного на благо родному народу, армянской литературе и культуре.

Карен Сергеевич Микаэлян – яркий представитель элиты армянской интеллигенции не только своего времени, но и целой эпохи, ознаменовавшейся историческими и политическими катаклизмами. Его оригинальное художественное творчество, плодотворная литературно-общественная и национально-патриотическая деятельность составляют неотъемлемую часть истории развития армянского народа, литературы и культуры Армении первой половины ХХ века.