27 сентября в галерее «Армарт», что расположена на столичном проспекте Маштоца, откроется выставка работ художника Вазгена Бажбеук-Меликяна. Первая после его трагического ухода из жизни.

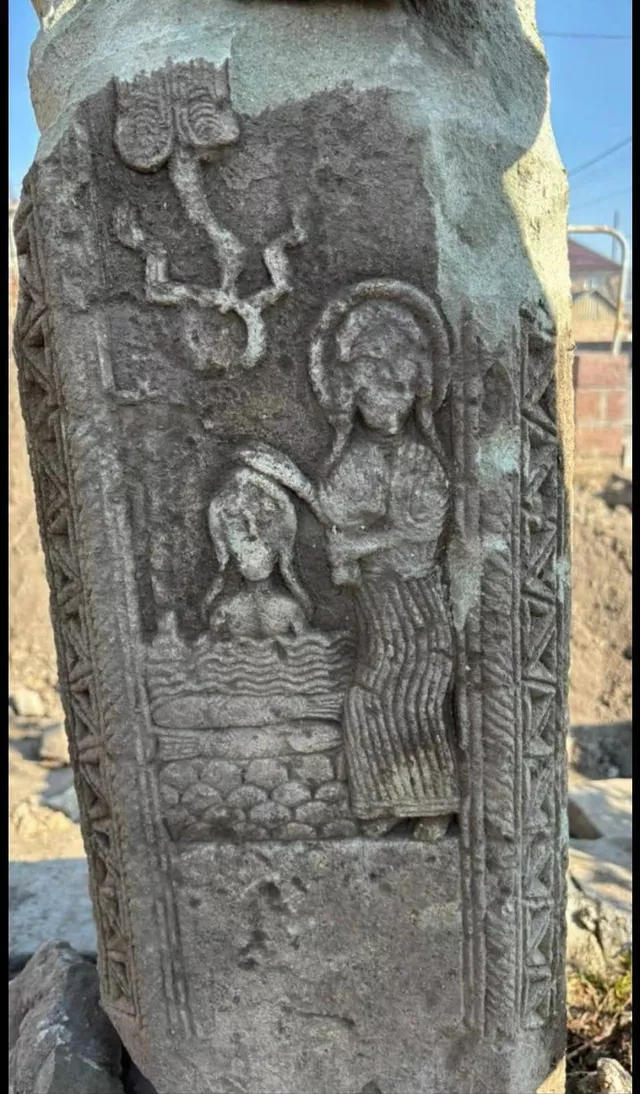

60 РАБОТ, ВОШЕДШИХ В ЭКСПОЗИЦИЮ ВЫСТАВКИ, СОЗДАНЫ В ТЕЧЕНИЕ последних 20 лет жизни художника. Именно тогда он резко меняет технику своего творческого письма, трансформируя обычные живописные работы в необычные коллажи. «Когда я делаю коллаж, я его пишу». Он творил искусство высшей пробы из того, что было под рукой: деревянных реек, гвоздей, булавок, бус, обломков фарфора, керамических черепков, кусочков карпета, стеклышек и даже монеток. Кажется, что художника совсем не заботит, чем и как создавать, но в действительности материал тщательно отбирался, в работу шел лишь тот, что нес на себе отпечаток вечности, прикосновение человека. Вазген любил красивые вышивки, старинные вещи, церковные фото, часто дополняя ими свои творения. Красота материала усиливалась при помощи красок, над созданием которых он химичил. Безупречный вкус создавал изыск.

По семейной традиции Вазген должен был стать живописцем. Сын выдающегося художника, классика армянской живописи Александра Бажбеук-Меликяна, младший брат известных художниц Лавинии и Зулейки, он с детства жил в мире красок. Однако сам пришел в мир изобразительного искусства не сразу. Сначала был спорт. Об этом его увлечении юности, как и о том, что он мастер спорта по борьбе, в Ереване мало кто знал. Это тбилисский этап его жизни. Генетическое художественное прошлое проявилось, когда Вазген оставил спорт. Но и здесь он пошел своим путем, неожиданно для родных поступив на факультет текстиля Московского художественного института им. Строганова. Его дипломная работа – большое панно в технике коллажа — была отмечена золотой медалью ВДНХ.

«Я ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОНИМАЛ, ЧТО ПОСЛЕ ОТЦА ЗАНИМАТЬСЯ ИСКУССТВОМ — значит сразу носить два креста. Первое – не подражать, второе – не сделать хуже, чем он. Ответственность была большая. Было еще одно обстоятельство: быть сыном такого великого человека и ничего не делать – это грех… Я старался понять, чего я хочу, что есть что, кто есть кто. Мне нужно было пространство от наскальных росписей до сегодняшнего дня. Нужно было выйти из стандартов, нужно было воздействие. Надо было быть мистиком: познакомиться, держать связь с утренней звездой, понять, что там происходит и что происходит здесь. Мне надо было быть новатором, а не ретро». Его работы (и это стало понятно со временем и, к сожалению, лишь после его ухода) действительно стали новым словом в нашем изобразительном искусстве. Вначале он просто коллажировал свою живопись, вклеивая в нее кусочки стекла, карпета, старинного кружева, а как-то даже… ручку от чемодана. Этот свободный микс, наверное, и придает его работам тот утонченный колорит, «звучание» которого нас так привлекает.

Вазген Александрович не делал набросков, эскизов, все работы — плод импровизации. Но питали ее многолетние раздумья, бесконечные

«Надо быть полным фанатиком, чтобы работать так, как работал наш папа. Работал, потому что это, как воздух, важно было, а жить человеку без воздуха невозможно». Но таким же фанатиком искусства был и сам Вазген. Он много и упорно работал, стремясь «дотянуть коллажи до уровня живописи». Его работы идут от сердца, от самих глубин нутра. Они – сама жизнь, трагическая, неясная, непонятная. «Я все воспринимаю с болью, близко к душе. Отсюда и такие работы. Сколько в них горя. Чем-то напоминают Нарекаци, даже по глубине. Все чисто и тяжко. Мечтаю о свете, цвете, радости, но фальшивить не могу, а в общем спасибо и за это».

«Он жил интуицией и подсознанием. У него был настоящий дар провидца, — рассказывает дочь художника Лилит Бажбеук-Меликян. — Очень часто задолго до самого события он мог предсказать, как все это произойдет. За неделю до смерти автопортрет художника, написанный маслом на толстой доске, дал трещину. Она расколола лик Вазгена пополам… Такая же трещина много лет назад прошла через портрет мужа Лавинии, художника Александра Суханова. — Мы сидели за столом, — вспоминает Джемма, — когда раздался непонятный треск, Вазген встал, пошел по направлению звука. Работа треснула со стороны Суханова, не затронув изображения Лавинии. Вазген сказал: Саша умирает. На следующий день нам сообщили о смерти Суханова».

ВРЕМЯ РАССТАВИЛО ВСЕ ПО СВОИМ МЕСТАМ. ОН ДОСТИГ ТОЙ САМОЙ живописности в коллаже, того самого совершенства, которого добивался много лет. Чудо возможно, но путь к нему требует воли и душевного подвига. Незадолго до смерти, вспоминает сын Саргис, отец сказал: «Я нашел себя. Даже если после этого ничего не сделаю, я знаю, что уже сделал то, что хотел». В последних работах, в основном уже белых, ему удалось через земное показать небесное, через вещественное – духовное. Творчество дало ему возможность соприкоснуться с вечностью, пережив ее в своем внутреннем, душевном, духовном опыте.

Его дочь Лилит стала дизайнером. Сын Саргис закончил архитектурный, ныне он студент 3 курса консерватории, у него удивительно красивый бас-баритон. Внучка, Татевик Терзян, дочь Лилит, еще школьница, но в ней уже ярко проявилась склонность к художественной фотографии.

В 2000 году в Союзе художников Армении открылась персональная выставка Вазгена Бажбеук–Меликяна, в том же году его персональная выставка прошла и в рамках Международного биеннале в Гюмри, в котором приняли участие 20 стран. И вот через 13 лет — новая выставка, теперь уже посмертная. Можно не сомневаться в ее востребованности: она нужна всем, кто любит искусство.

По семейной традиции Вазген должен был стать живописцем. Сын выдающегося художника, классика армянской живописи Александра Бажбеук-Меликяна, младший брат известных художниц Лавинии и Зулейки, он с детства жил в мире красок. Однако сам пришел в мир изобразительного искусства не сразу. Сначала был спорт. Об этом его увлечении юности, как и о том, что он мастер спорта по борьбе, в Ереване мало кто знал. Это тбилисский этап его жизни. Генетическое художественное прошлое проявилось, когда Вазген оставил спорт. Но и здесь он пошел своим путем, неожиданно для родных поступив на факультет текстиля Московского художественного института им. Строганова. Его дипломная работа – большое панно в технике коллажа — была отмечена золотой медалью ВДНХ.

«Я ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОНИМАЛ, ЧТО ПОСЛЕ ОТЦА ЗАНИМАТЬСЯ ИСКУССТВОМ — значит сразу носить два креста. Первое – не подражать, второе – не сделать хуже, чем он. Ответственность была большая. Было еще одно обстоятельство: быть сыном такого великого человека и ничего не делать – это грех… Я старался понять, чего я хочу, что есть что, кто есть кто. Мне нужно было пространство от наскальных росписей до сегодняшнего дня. Нужно было выйти из стандартов, нужно было воздействие. Надо было быть мистиком: познакомиться, держать связь с утренней звездой, понять, что там происходит и что происходит здесь. Мне надо было быть новатором, а не ретро». Его работы (и это стало понятно со временем и, к сожалению, лишь после его ухода) действительно стали новым словом в нашем изобразительном искусстве. Вначале он просто коллажировал свою живопись, вклеивая в нее кусочки стекла, карпета, старинного кружева, а как-то даже… ручку от чемодана. Этот свободный микс, наверное, и придает его работам тот утонченный колорит, «звучание» которого нас так привлекает.

Вазген Александрович не делал набросков, эскизов, все работы — плод импровизации. Но питали ее многолетние раздумья, бесконечные

«Надо быть полным фанатиком, чтобы работать так, как работал наш папа. Работал, потому что это, как воздух, важно было, а жить человеку без воздуха невозможно». Но таким же фанатиком искусства был и сам Вазген. Он много и упорно работал, стремясь «дотянуть коллажи до уровня живописи». Его работы идут от сердца, от самих глубин нутра. Они – сама жизнь, трагическая, неясная, непонятная. «Я все воспринимаю с болью, близко к душе. Отсюда и такие работы. Сколько в них горя. Чем-то напоминают Нарекаци, даже по глубине. Все чисто и тяжко. Мечтаю о свете, цвете, радости, но фальшивить не могу, а в общем спасибо и за это».

«Он жил интуицией и подсознанием. У него был настоящий дар провидца, — рассказывает дочь художника Лилит Бажбеук-Меликян. — Очень часто задолго до самого события он мог предсказать, как все это произойдет. За неделю до смерти автопортрет художника, написанный маслом на толстой доске, дал трещину. Она расколола лик Вазгена пополам… Такая же трещина много лет назад прошла через портрет мужа Лавинии, художника Александра Суханова. — Мы сидели за столом, — вспоминает Джемма, — когда раздался непонятный треск, Вазген встал, пошел по направлению звука. Работа треснула со стороны Суханова, не затронув изображения Лавинии. Вазген сказал: Саша умирает. На следующий день нам сообщили о смерти Суханова».

ВРЕМЯ РАССТАВИЛО ВСЕ ПО СВОИМ МЕСТАМ. ОН ДОСТИГ ТОЙ САМОЙ живописности в коллаже, того самого совершенства, которого добивался много лет. Чудо возможно, но путь к нему требует воли и душевного подвига. Незадолго до смерти, вспоминает сын Саргис, отец сказал: «Я нашел себя. Даже если после этого ничего не сделаю, я знаю, что уже сделал то, что хотел». В последних работах, в основном уже белых, ему удалось через земное показать небесное, через вещественное – духовное. Творчество дало ему возможность соприкоснуться с вечностью, пережив ее в своем внутреннем, душевном, духовном опыте.

Его дочь Лилит стала дизайнером. Сын Саргис закончил архитектурный, ныне он студент 3 курса консерватории, у него удивительно красивый бас-баритон. Внучка, Татевик Терзян, дочь Лилит, еще школьница, но в ней уже ярко проявилась склонность к художественной фотографии.

В 2000 году в Союзе художников Армении открылась персональная выставка Вазгена Бажбеук–Меликяна, в том же году его персональная выставка прошла и в рамках Международного биеннале в Гюмри, в котором приняли участие 20 стран. И вот через 13 лет — новая выставка, теперь уже посмертная. Можно не сомневаться в ее востребованности: она нужна всем, кто любит искусство.