Люблю бродить поздно ночью по моему Еревану, куда я возвращаюсь каждый год.

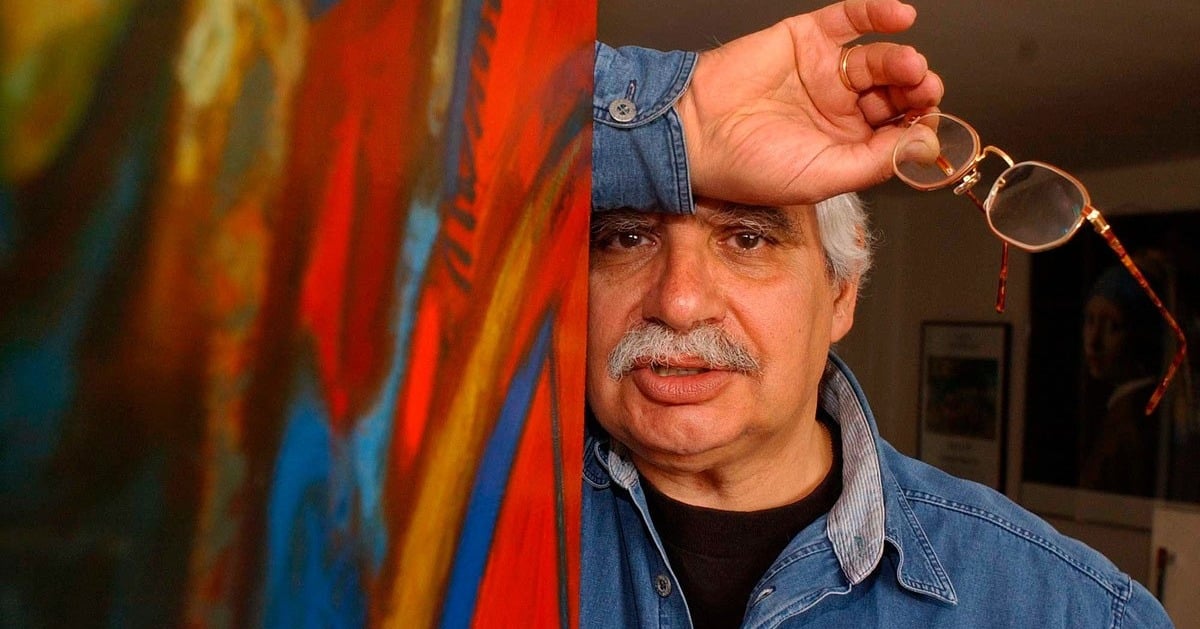

Так я оказался на площади перед зданием театра оперы и балета, со стороны филармонии, где в кресле восседает наш гений музыки Арам Хачатурян; напротив него в скверах сидят: справа – великий Согомон Согомонян – Комитас, а слева – гениальный Мартирос Сарьян. Перед ними под Каскадом стоит, как дирижер города, великий зодчий Александр Таманян, смотрит на свое гениальное творение – театр оперы и балета и прислушивается к беседе своих друзей.

БЫЛА ТЕПЛАЯ ОСЕННЯЯ НОЧЬ.

— Согомон, — обратился Мартирос Сарьян к Комитасу. – Что происходит? Где наш Ереван?

— Нашего Еревана уже почти нет, Мартирос, — ответил Комитас.

— Честно говоря, мне не хочется больше рисовать такой город, — грустно сказал Мартирос.

— Друзья, — вставил свою реплику Арам Хачатурян, — Ереван остается только в наших душах. И я не напишу больше ни одной ноты.

— Представляете, мне больше не хочется петь, — продолжил Комитас. – Мартирос, Арам, вы можете представить, что со мной происходит, когда я смотрю на сегодняшний Ереван? Иногда мне кажется, что те шестнадцать лет, которые я провел в Париже, в безмолвии, были намного более легкими, чем сейчас, когда я вижу, что делают с нашим прекрасным некогда городом.

Таманян благодарно улыбнулся.

— Согомон, Арам, вы не знаете, кому пришло в голову в чудесном колоритном южном городе снести весь старый центр и построить несуразный Северный проспект с небоскребами? – спросил Мартирос.

— Согомон, Мартирос, — не без юмора сказал Арам, — вы представляете, мы с вами еще легко отделались, нас от этого проспекта закрывает творение нашего друга, Александра Таманяна, а каково Ованесу Туманяну и Александру Спендиаряну, которые сидят прямо напротив него и даже не имеют возможности поговорить друг с другом, высказаться.

— Ախր, այ Ալեքսանդր, մի բան ել դու ասա, — обратились все трое к Таманяну.

— Ի՞նչ ասեմ տղաներ: Ժամանակին ես կենտրոնական կոմիտե նամակ գրեցի, որ չի կարելի Երևանում չորս հարկից բարձր շենքեր կառուցել: А кто меня послушал? – ответил Таманян.

— Арам, Мартирос, – обратился к ним Комитас, — вам «повезло», не видно, а я отсюда прекрасно вижу: прямо в начале этого проспекта за роялем сидит в одиночестве наш Арно Бабаджанян, но не играет. Он оторвал руки от клавиш, вознес их к небесам и возмущенно воскликнул: «Աստված իմ, էս ի՞նչ են անում մեր քաղաքը»:

— Нет, — сказал Арам, — все мелодии, которые я сберег для моего Еревана, унесу с собой, — сказал и укутал свои ноги в одеяло, которое ему предоставил скульптор.

— Мартирос, ты помнишь наш чудесный Конд? – ностальгически вопросил Комитас.

— Как не помнить, — задумчиво ответил Мартирос и продолжил. – Я там как-то снимал комнату у Аразянов и писал много. Оттуда сквозь огромное тутовое дерево виден был Арарат…

— Погоди, погоди, — прервал Мартироса Комитас, — ты про каких Аразянов говоришь? Не Мариам звали ее?

— Да, Мариам, — ответил Мартирос, — Мариам Аразян, Аршавир и Вагаршак Аразяны. А ты откуда знаешь ее, Согомон?

— Мариам Аразян, — радостно сказал Комитас, — пела у меня в хоре, была солисткой, чудесный был голос у нее, прекрасный тембр.

— Размечтались, — вмешался Арам, — ведь и Конда уже нет. Давайте прекратим разговоры, уже светает, народ придет на нас смотреть.

— Погоди, Арам, — сказал Комитас — Мартирос, ты помнишь, в наши с тобой времена в городе было полно ласточек?

— Конечно, помню, Согомон, — ответил Мартирос, — я их в Конде очень много рисовал. Природа их наградила гениальными линиями.

— Согомон, — не без сарказма спросил Арам, — а кто написал песню «Цицернак»?

— Арам, ты не думай, что с моей памятью что-то случилось, нет, «Цицернак» — это народная песня, а вот обработку сделал я, — ответил Араму Комитас. – Кстати, Мартирос, а ведь сейчас в городе нет ласточек. Куда они делись?

— Согомон, дорогой, ласточки улетели, а прилетели вороны, — подытожил Мартирос.

— А вы говорите մի բան ասա, — вставил Таманян.

— Ребята, вы случайно не знаете, кто это стоит перед нами на площади, маленький такой человечек на постаменте? И почему наша площадь называется Французская? – спросил Арам.

— Говорят, — со знанием дела ответил Мартирос, — Роден его прислал. Ну, стоит себе и стоит, пусть стоит. Роден все же наш коллега.