Юбиляр с русской душой и армянским сердцем

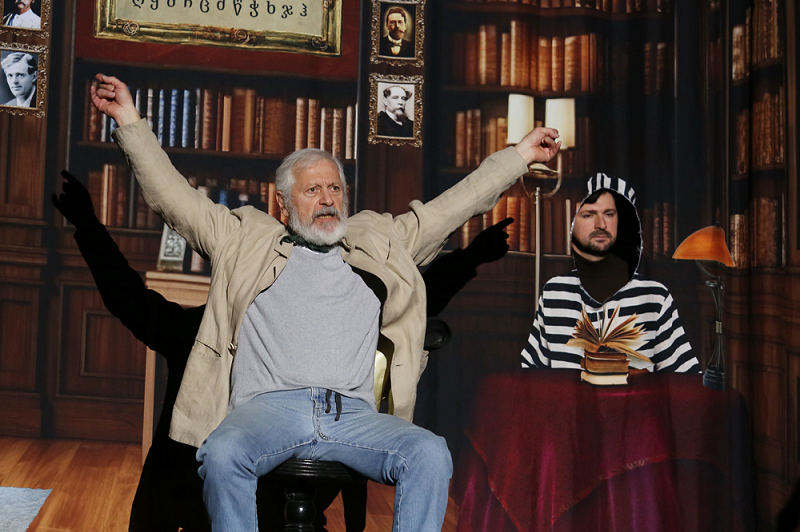

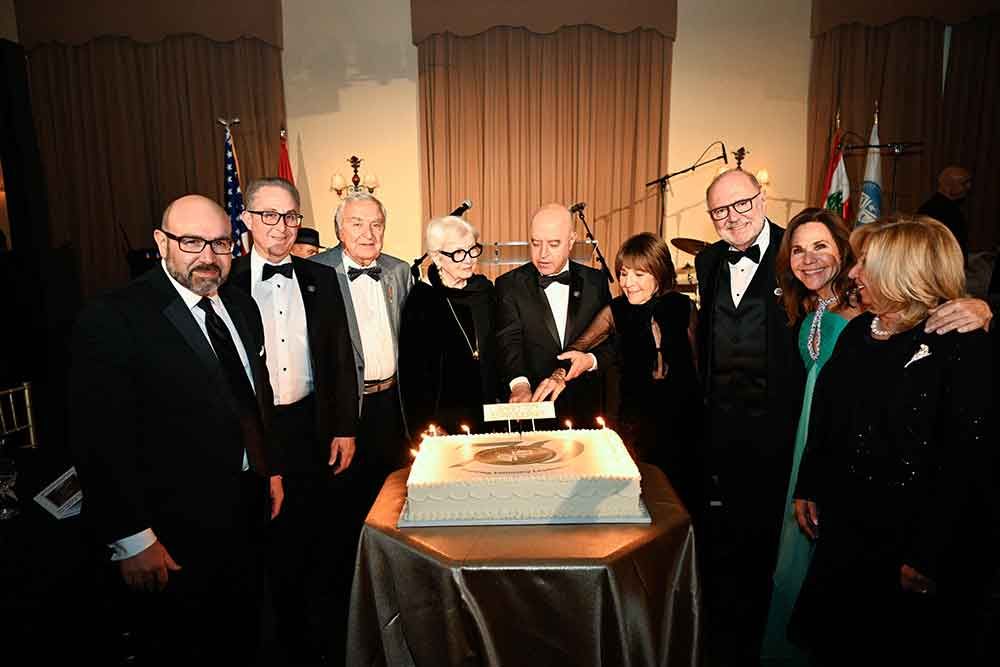

Ереванский государственный Русский драматический театр им. Станиславского отметил юбилей — 75 лет! Отметил весело, светло, можно сказать, лихо — даже наличие большого числа высоких официальных поздравлений не помешало провести праздник по-театральному, в лучших традициях капустника. Первая леди Рита Саргсян, министр культуры Асмик Погосян, многие другие VIP-гости, коллеги, друзья, зритель, наполнивший театр битком — все радовались от души и желали, желали, желали Русскому театру Армении творческих побед и вечной молодости.

«Дорогие друзьЯ! От души поздравлЯю Государственный Русский драматический театр им. Станиславского с юбилеем. Подобное торжество — испытанный способ окинуть взглядом и оценить все то, что связано с юбиляром. На сей раз речь идет не о творческой личности, а о богатом традициями очаге культуры, который на протяжении многих лет играл важную роль в культурной жизни Армении. Театр им. Станиславского — один из тех уникальных центров искусства, где на языке оригинала представляются лучшие образчики русской театральной культуры. Более того — театр выполняет большую и благодарную миссию, представляя лучшие образцы национальной драматургии на русском языке, является своеобразным мостом между русской и армянской культурой, одним из символов многовековой дружбы между двумя нашими народами. Уверен, что Русский драматический театр им. Станиславского и впредь продолжит обогащать нашу артистическую жизнь, духовную жизнь армянского зрителя. Еще раз поздравляю с юбилеем и желаю всегда хорошего настроения» — говорилось в приветствии президента РА Сержа Саргсяна.

«Испытанный способ окинуть взглядом и оценить все то, что связано с юбиляром…». Итак, решением Совнаркома Армении «Об организации государственного русского театра в Ереване» в 1937 году в столице открылся новый очаг Мельпомены и Талии. Открылся — и сразу встал перед проблемой. Выдающимся деятелям армянского театра Левону Калантару и Вавику Варданяну, призванным реализовать новый почин, предстояло ответить на главный вопрос — откуда взять русскоговорящих актеров? Но новый театр, видимо, родился с серебряной ложкой во рту — ему повезло с первых дней жизни. В это же время в Тбилиси был расформирован театр Красной Армии, в котором работали профессиональные актеры с ГИТИСовским образованием — Добровольский, Чембарский, Леонов, Спаржинская. В1938 году умер Станиславский, и коллектив ереванского Русского театра обратился с письмом-просьбой к ветеранам МХТ — назвать театр именем великого Константина Сергеевича. За два первых года в репертуаре театра теперь уже имени Станиславского появилось14 спектаклей. 1941 год… Многие актеры ереванского Русского театра ушли на фронт. Четверо навсегда остались на полях сражений — вечная им память. А «непризывные» в составах бригад, призванных обслуживать воинские подразделения Закавказья, ездили по республикам в холодных автобусах и в прифронтовых госпиталях и на открытых площадках укрепляли воинский дух тех, кто завтра мог оказаться на линии огня.

В 1947 ТЕАТР ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. Но, несмотря на обширный репертуар и частые премьеры, что-то стало неуловимо меняться в его недолгой пока жизни. Захваченный временем дух куда-то канул, что стало очевидно для многих. Ушел Калантар. Театр, лишившийся духовного и творческого лидера. Но зритель ходил смотреть не пьесы — он ходил смотреть актеров-мастеров, которых было немало в труппе Русского театра — Ю. Вановский и А. Вановская, Е. Василевская, И. Грикуров, П. Феллер, А. Павлиди. В эти же годы в ряды артистов театра поступило замечательное пополнение в лице выпускников театрального института Армена Джигарханяна, Лейли Хачатрян, Валентины Николаевой. Спектакль Леонида Луккера «Иркутская история» стал не просто первым явлением Армена Джигарханяна народу — это была путевка в большую артистическую жизнь.

В 1947 ТЕАТР ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. Но, несмотря на обширный репертуар и частые премьеры, что-то стало неуловимо меняться в его недолгой пока жизни. Захваченный временем дух куда-то канул, что стало очевидно для многих. Ушел Калантар. Театр, лишившийся духовного и творческого лидера. Но зритель ходил смотреть не пьесы — он ходил смотреть актеров-мастеров, которых было немало в труппе Русского театра — Ю. Вановский и А. Вановская, Е. Василевская, И. Грикуров, П. Феллер, А. Павлиди. В эти же годы в ряды артистов театра поступило замечательное пополнение в лице выпускников театрального института Армена Джигарханяна, Лейли Хачатрян, Валентины Николаевой. Спектакль Леонида Луккера «Иркутская история» стал не просто первым явлением Армена Джигарханяна народу — это была путевка в большую артистическую жизнь.

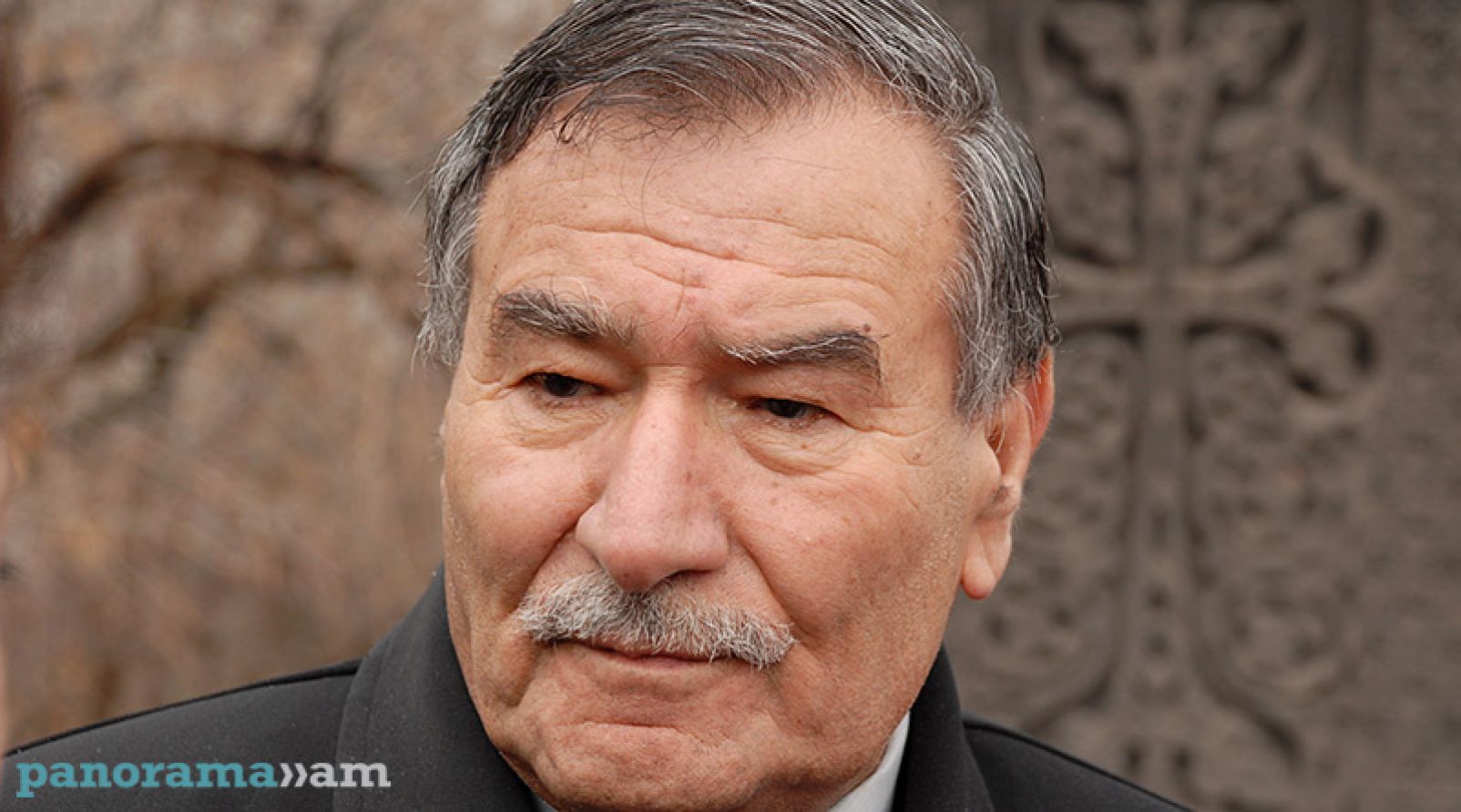

И все-таки удачи в те годы были, скорее, исключением, чем правилом. Директор театра Гурген Айрапетян все яснее понимал — надо предпринимать не что-то, а что-то радикальное. Речь шла о режиссере вильнюсского Русского театра Аркадии Каце. Но по ходу переговоров-уговоров Кац дал бесценный совет: «Зачем вам приглашать еврея, если в Смоленском театре работает Александр Григорян? Молод, талантлив и, как сами понимаете, армянин». Молодой и талантливый армянин из Баку, успешно выучившийся на режиссера в Ленинграде у самого Вивьена, успел поставить спектакли в Смоленске — настолько удачно, что оказался в 26 лет самым молодым худруком Советского Союза. Для вящей убедительности на переговоры Гурген Айрапетян прихватил с собой замминистра культуры, и молодому режиссеру обещали золотые горы. Но в итоге все решил звонок отцу: Самсон Григорян был уверен — «Ты должен работать в Армении!» Звонок отцу и то чувство, о котором принято говорить пафосными словами и которое нахлынет вдруг, невесть откуда взявшееся, и накроет с головой… На первой встрече с труппой он рассказывал о своем учителе Вивьене, о театральном буме, охватившем Москву, Ленинград и перекинувшемся во многие города России, когда раздался саркастический голос «из зала»: «Вот вы называете имена — Вивьен, Эфрос… А какая, по-вашему, будет вера у нас?». «Конечно, григорянская» — не растерялся новоиспеченный худрук. Шутка сняла напряжение, и вряд ли кто-либо из актеров в последующие годы пожалел об обращении в эту веру.

ПЕРВОЙ ПОСТАНОВКОЙ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЯНА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО стал спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе А. Арбузова — «современная драматургия». Нам сейчас, пожалуй, и не понять до конца, какой широкий и даже всеобъемлющий смысл вкладывался на рубеже 60-70-х годов в понятие «современный». Оно предполагало свободу от множества предрассудков и табу. Оно означало новое мышление, да и саму способность мыслить. Оно несло в себе реабилитацию инстинктов, эмоций, страстей, реабилитацию реальности, реабилитацию жизни. Но, кроме того, слово «современный» стало знаком некой общности, оно сплачивало людей, оно было словом-паролем — для тех, кто ходил на спектакли ереванского Русского театра, и для тех, кто приехал сюда по приглашению его художественного руководителя, чтобы общими силами писать его новую историю. И зрители никак не могли пожаловаться на однообразие репертуара. За мюзиклом «Женский монастырь» следовал «Ричард III» в постановке О. Аветисян — одна из первых по-настоящему значительных ролей Джигарханяна. Затем «На всякого мудреца довольно простоты» — одна из любимых пьес Григоряна, к которой он еще не раз вернется. Опять Шекспир, теперь «Антоний и Клеопатра» и неожиданный во всех смыслах «Клоп» Маяковского. «Колыбельная» Зорайра Халафяна, «Солдатская вдова» Николая Анкилова, неоднозначно принятый «Маскарад» Лермонтова и однозначно признанный блестящим спектаклем «Макбет». И Розов, Арбузов, Вампилов, Володин, Гельман…

Октябрь 1978 года — особенный в жизни ереванского Русского театра. Большие гастроли в Москве, на сцене театра Моссовета. После «Обратной связи» Гельмана автор утверждал — «Все говорят, что ваш спектакль лучше, чем мхатовский!» После «Макбета» В. Бартошевич допоздна просидел в гостиничном номере Григоряна, делясь впечатлениями от спектакля. Случилось так, что «Панну Маличевскую» посмотрел приглашенный в те дни в Москву Уильям Сароян. Свой бурный восторг он не скрывал от зала и, обратившись к нему, произнес: «Я счастлив, что в моей дорогой Армении есть такой замечательный Русский театр. За свою жизнь я повидал множество театров, их спектакли не были похожи один на другой, но редко я получал такое удовольствие, как сегодня».

В 1991, уже в независимой Армении, в репертуаре Русского театра появилась «Поминальная молитва» — спектакль пронзительного трагизма, пронзительной человечности и искрящегося юмора, не сходящий со сцены уже двадцать с лишним лет.

Но из Русского театра начали уезжать русские актеры. Сложная внутритеатральная ситуация густо и мрачно аранжировалась ситуацией «внешней». В кабинете художественного руководителя стали раздаваться угрожающие звонки. Какая-то сильно правая газета напечатала статью с предложением гнать Русский театр из Армении поганой метлой, проиллюстрировав гнусный текст изображением этой самой метлы. Представитель государственного руководства той поры проникновенно уговаривал Александра Самсоновича собрать семью и срочно уехать из Еревана. Он остался. Остался, чтобы с утра снова идти в родной театр на репетицию, а вечером следить за ходом очередного спектакля. А завтра…

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА И БЛОКАДА. И ВЗОРВАННЫЙ ГАЗОПРОВОД, погрузивший Армению в холод и тьму. С Оперной площади, что невдалеке от Русского театра, уходили в Карабах солдаты. Многие потом возвращались на эту площадь — в гробах, и заиндивелые люди с плацдарма Свободы отдавали последнюю дань своим героям. Но музы не умолкли. И Русский театр, как и остальные театры Еревана, продолжал работать с упорством полярников. Эти зимние посещения театра образца 92 -94 годов! Обязательный дресс-код: четыре свитера вместо обычных двух под шубу, по две пары перчаток — аплодисменты с амортизацией. В таких условиях показывал Русский театр пикантную комедию «Эти французские штучки», когда в зале в самом начале второго акта погас свет. Опыт двух лет подсказывал — это надолго. Григорян появился на сцене — простите, если у вас хватит терпенья подождать, может, удастся подключиться к движку из соседнего казино… «А зачем нам казино?» — раздалось из зала. Щелкнули первые зажигалки. Зажглись синеватым светом карманные фонарики, у кого-то даже нашлись свечи. Через минуту зал уже сиял сотнями огоньков. Осветились улыбками посиневшие лица актеров, которые лихо продолжили спектакль. Художественный руководитель так и остался на сцене, отвечая за музыкальное оформление спектакля. «Вот здесь идет песня Патрисии Каас», — сказал Григорян и запел срывающимся то ли от холода, то ли от переполнявших его эмоций голосом. Публика вступила хором. А потом были аплодисменты, которым, казалось, не будет конца, и украдкой вытирающие слезы актеры на сцене и зрители в зале. И нам открылось тогда, что души человеческие, полузамерзшие в долгой и холодной ночи, все еще живы.

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА И БЛОКАДА. И ВЗОРВАННЫЙ ГАЗОПРОВОД, погрузивший Армению в холод и тьму. С Оперной площади, что невдалеке от Русского театра, уходили в Карабах солдаты. Многие потом возвращались на эту площадь — в гробах, и заиндивелые люди с плацдарма Свободы отдавали последнюю дань своим героям. Но музы не умолкли. И Русский театр, как и остальные театры Еревана, продолжал работать с упорством полярников. Эти зимние посещения театра образца 92 -94 годов! Обязательный дресс-код: четыре свитера вместо обычных двух под шубу, по две пары перчаток — аплодисменты с амортизацией. В таких условиях показывал Русский театр пикантную комедию «Эти французские штучки», когда в зале в самом начале второго акта погас свет. Опыт двух лет подсказывал — это надолго. Григорян появился на сцене — простите, если у вас хватит терпенья подождать, может, удастся подключиться к движку из соседнего казино… «А зачем нам казино?» — раздалось из зала. Щелкнули первые зажигалки. Зажглись синеватым светом карманные фонарики, у кого-то даже нашлись свечи. Через минуту зал уже сиял сотнями огоньков. Осветились улыбками посиневшие лица актеров, которые лихо продолжили спектакль. Художественный руководитель так и остался на сцене, отвечая за музыкальное оформление спектакля. «Вот здесь идет песня Патрисии Каас», — сказал Григорян и запел срывающимся то ли от холода, то ли от переполнявших его эмоций голосом. Публика вступила хором. А потом были аплодисменты, которым, казалось, не будет конца, и украдкой вытирающие слезы актеры на сцене и зрители в зале. И нам открылось тогда, что души человеческие, полузамерзшие в долгой и холодной ночи, все еще живы.

ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ НА КРУГИ СВОЯ, ЖИЗНЬ УСТАКАНИЛАСЬ — В СТРАНЕ ВООБЩЕ и в Русском театре, в частности. Театр, находящийся под пристальным вниманием культурного, и не только, руководства Армении давно перестал испытывать сложности. Правда, сегодня в его труппе почти нет актеров-русских, но и люди с фамилиями на «ян» замечательно играют чацких и глумовых, вершининых и зиловых — десятки ролей мирового, русского и армянского репертуара. Только за последнее время театр успел снова обратиться к Вампилову, Розову и впервые — к Сергею Довлатову. «Перед нами ведь стоят две важные задачи — знакомить армянского зрителя с великой русской литературой и зрителя русскоязычного, особенно за пределами нашей страны, с лучшими произведениями литературы армянской», — говорит художественный руководитель Государственного русского театра им. Станиславского, народный артист РА, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международных премий Станиславского и Смоктуновского Александр Григорян. С обеими задачами театр справляется прекрасно. И в отечестве своем, и на многочисленных фестивалях, и в гастрольных поездках, которые, слава богу, опять восстановились, он показывает широкий диапазон своих возможностей. В Санкт-Петербурге была I премия им. К. Лаврова за «Ревизора» Гоголя, на «Белой Веже» в Бресте — Гран-при за «Киликийского царя» Мушега Ишхана.

Последней премьерой театра стал спектакль «… Как Боги», поставленный по пьесе именитого писателя, главного редактора «Литературной газеты», давно ставшего другом театра и также приехавшего поздравить славного юбиляра. А впереди — новая работа. Театр приступает к пьесе «Зов богов» Перча Зейтунцяна, живого армянского классика. В Москве, Минске, Владимире, Туле, Калуге, Саранске, Йошкар-Оле, как и в родном Ереване, зритель аплодирует Русскому театру с армянским темпераментом, пропускающим загадочную русскую душу через горячее армянское сердце.