В последнее время, посещая концерты, я обращаю внимание не только на музыкантов, но и на зрителей — интересно следить за их реакцией на звучащую со сцены музыку. Обычно она бывает разной. Но на этот раз реакция всех слушателей была абсолютно одинаковой — умиротворенные, погруженные в себя, отвлеченные от происходящих вокруг них событий, люди внимали оригинальным и таинственным, доселе неслыханным звукам незнакомого инструмента. Дело в том, что в тот день звучала музыка, исполняемая на древнейшем японском инструменте, — кинко-рю шакахачи (другая версия звучания названия инструмента — сякухати).

Эта разновидность продольной флейты, изготовленной из толстого стебля бамбука, пришла в Японию из Китая в VII-VIII вв. н.э. На сегодняшний день существует около двадцати разновидностей кинко-рю шакахачи. Стандартная длина флейты — 1,8 сяку (примерно 54 см). Это и определило японское название инструмента, так как «сяку» по-японски — единица длины, а «хати» — «восемь»… Изначально флейта использовалась мастерами учения дзэн для исполнения медитативных мелодий. Кроме того, флейта была популярна среди крестьян, так как была простым в изготовлении инструментом и подходила для исполнения народных мелодий. Сейчас он достаточно популярен в Японии. Именно на этом инструменте японский музыкант Коичи Ешида и исполнял в Ереване свои великолепные мелодии.

На прошлой неделе Фонд поддержки культурного образования при Министерстве культуры РА совместно с японской культурной ассоциацией JAPAR-20 представили в одном из залов Музея истории Армении выставку-концерт «Парящие ветра», посвященную 20-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Японией. Многочисленные зрители смогли ознакомиться с японскими народными инструментами, а также с искусством японской каллиграфии. Особым сюрпризом было участие в концерте великолепного армянского музыканта, исполнителя на фольклорных духовых инструментах Гургена Дабагяна со своими партнерами.

После коротких приветственных речей на сцену поднялась девушка в японском кимоно, церемонно поклонилась и принялась выводить сложнейшие иероглифы. Но, когда она заговорила на чистейшем русском языке, присутствующие заметили, что внешность у нее абсолютно славянская. Позже выяснилось, что тут нет никакой игры природы — Екатерина Назарова, уроженка Сахалина, обучалась японскому языку в университете, затем уехала в Японию на стажировку, вышла замуж и осталась в Стране восходящего солнца навсегда. Там же обучилась в совершенстве владению кистью и теперь не хуже японских мастеров выписывает иероглифы. На протяжении всего концерта она демонстрировала выведенные ею на рисовой бумаге замысловатые японские буквы, сопровождая их создание весьма интересными и доходчивыми рассказами. Да так, что к концу концерта зрители уже пытались сами догадываться, что именно на сей раз написала Екатерина.

А замуж она вышла за того самого музыканта, Коичи Ешида, одного из лучших современных мастеров игры на кинко-рю шакахачи. Встретившись на одном из концертов, они создали не только творческий, но и семейный союз и теперь постоянно выступают вместе, разъезжая по разным странам, представляя древнее искусство Японии. Вот и в Ереван они приехали с просветительской целью. Каждый номер сопровождался рассказом о самой мелодии, истории ее создания, ее значении. Хотя моментами казалось, что все понятно и без слов — настолько воздушной, проникновенной и искренней была музыка. Простые, незамысловатые на первый взгляд мелодии выражали столько чувств и эмоций, что никто не мог остаться равнодушным. Люди независимо от себя подпадали под некое магическое воздействие этих фантастически красивых звуков. Мелодии рассказывали о древних храмах, расположенных высоко в горах, о сильном тумане, накрывшем океан и его берега, ну а, пожалуй, самая трогательная и эмоциональная мелодия была посвящена жертвам страшного цунами, лишившего жизни 25 тысяч человек, сровнявшего с землей десятки городов и деревень и приведшего к катастрофе на атомной станции «Фукусима». Так вот, впечатление от мелодии было настолько ярким и глубоким, что зал в едином порыве встал. Наступила спонтанная минута молчания, каждый думал о своем — представители японской стороны вспоминали жертв цунами, зрители — своих родных и близких, погибших в 1988 году в Спитаке… Воистину сила искусства волшебна!

Такое воздействие на зрителей было не случайным — мастер Ешида является одним из лучших исполнителей на этом древнейшем инструменте, его учителем был знаменитый музыкант Еда Курахачи. Это имя легендарно в Японии. Несколько лет назад Ешида создал свой ансамбль — «Югао», с которым разъезжает по Японии и многим странам — Франция, Испания, Англия, — знакомя всех с древними видами японского искусства. Кстати, играет он не только народные мелодии, но и джаз и рок, участвуя в самых разных и оригинальных творческих проектах. Со своей группой, включающей в себя как народные японские инструменты, так и европейские, он часто выступает в музеях, религиозных центрах, особенно любит выступать в древней столице Японии, городе Киото, где до сегодняшнего дня сохранилось множество храмов… А вот пьесу, так взволновавшую ереванцев, он написал после посещения места страшной катастрофы, увидел все эти разрушения своими глазами, пообщался с пострадавшими… Мелодия просто не могла оказаться не впечатляющей…

А потом на сцену пригласили нашего мастера, Гургена Дабагяна, и его партнеров. Вначале они в очередной раз продемонстрировали свое искусство, исполняя хорошо известные произведения Комитаса и народные мелодии. А в конце своего короткого выступления пригласили на сцену японского мастера и вместе сыграли армянскую фольклорную мелодию. И вот тут стало ясно: хотя инструменты разные, звучание абсолютно не похожее, играют на них представители далеких друг от друга народов, но эффект одинаков. И дудук, и кинко-рю шакахачи одинаково мягко звучат, одинаково привлекательны, да и картины перед глазами под их звуки возникают одинаковые — горы, ущелья, поля, вода, голубое небо… Доказательством тому служит плавное и органичное вплетение импровизационного соло японского музыканта на древнем инструменте в живую ткань не менее древней мелодии, выводимой армянским дудуком.

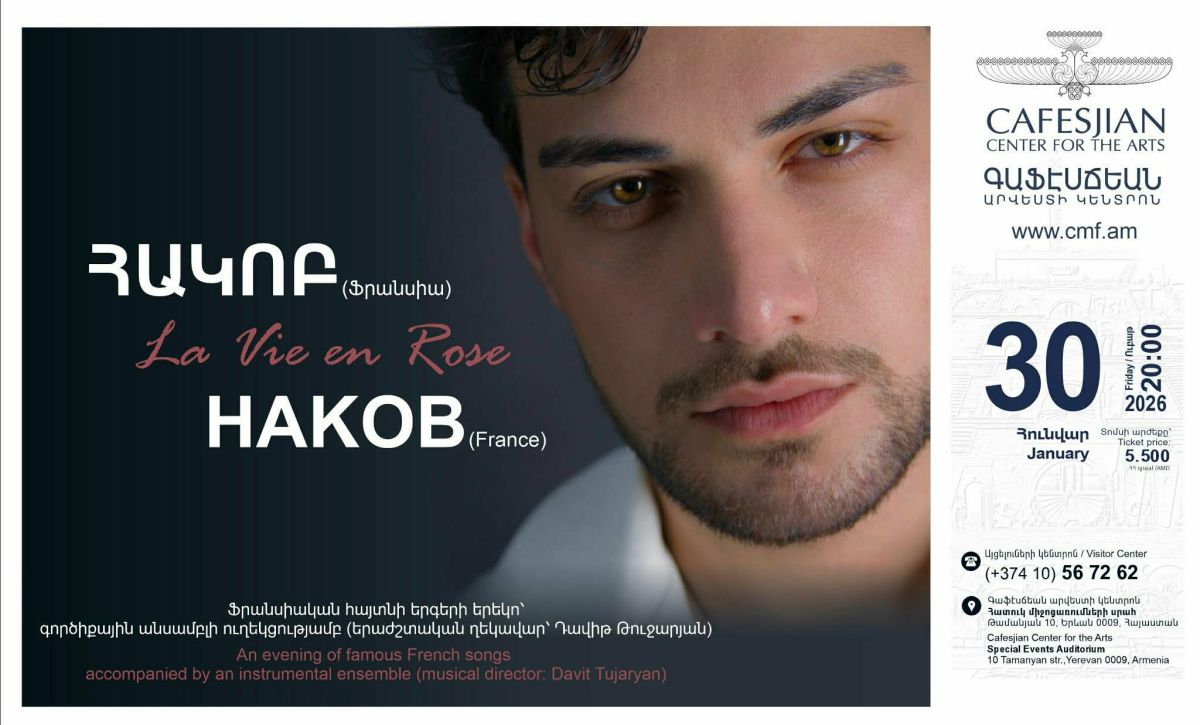

Ну и последнее. Как выяснилось, японская культурная ассоциация JAPAR-20 была основана в Париже с целью ознакомления французов с японской культурой и заодно и японцев — с французской. С прошлого года руководство ассоциации решило включить в этот культурный диалог и Армению. Коичи Ешида и Екатерина Назарова — первые посланцы ассоциации в Армении. На следующий день они уезжали в районы республики… Уверен, что там их приняли так же тепло, как и в Ереване. Ведь музыка, особенно народная, понятна и приятна всем.