«К старинным улочкам и зданиям надо относиться, как к музейной ценности, точно так, как в кино нужно чтить и хранить традиции, — уверен Эльдар ШЕНГЕЛАЯ. — Если мы хотим принимать гостей и завлекать туристов, мы должны уметь показывать им то, что у нас было, а не то, что есть сейчас.

Реставрируя старинные здания, восстанавливая старые кинопленки, мы тем самым сохраняем свою историю. Сегодня, в век глобализации, особенно важно заботиться о традициях в кино. Они должны просачиваться в сознание режиссера, сценариста, актеров, и тогда может родиться фильм, несущий по сути культуру того или иного народа, но имеющий общечеловеческое значение. Не менее важно снимать и совместные фильмы, в работе над которыми происходит и слияние культур, и оттачивается их самобытность».

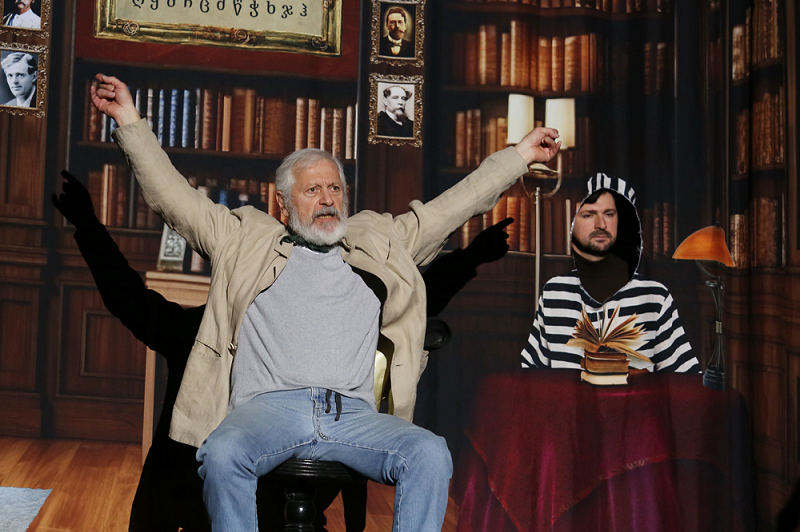

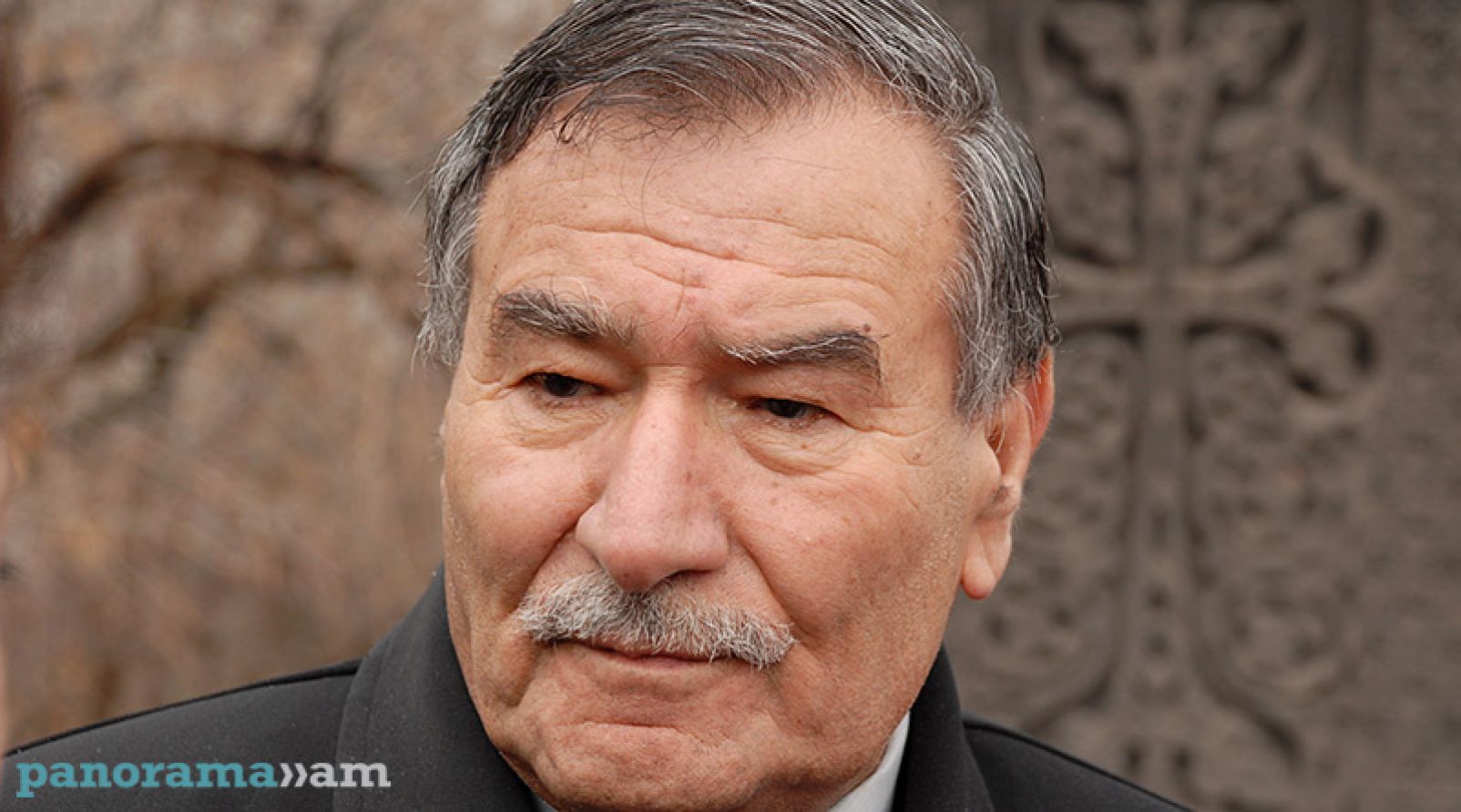

ПОДОБНАЯ РЕАКЦИЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ СОВРЕМЕННОСТИ естественна для известного кинорежиссера и деятеля культуры, чья творческая жизнь пришлась на эпоху советского интернационализма, насыщенного в то же время национальной спецификой. Типичность своего национального в контексте общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов особенно ощущалась в кинематографе тех лет, частью которого были картины Эльдара Шенгелая «Легенда о ледяном сердце», «Снежная сказка», «Белый караван», «Чудаки» и другие. В эти дни фильмы Эльдара Николаевича, входящие в золотой фонд грузинского кинематографа и по праву носящие ярлык «старого доброго грузинского кино», демонстрируются на экранах 9-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос», вызывая не меньше тепла и сопереживания, чем в былые времена.

Сам режиссер рад, что после долгих лет вновь оказался в Ереване, где в 1978г. на Всесоюзном кинофестивале был удостоен приза за фильм «Мачеха Саманишвили». Нынешним приездом в Армению Эльдара Шенгелая в качестве почетного гостя «Золотого абрикоса» мы обязаны другому видному режиссеру — Роману Балаяну, который в свою очередь не преминул заметить, что, не будь Шенгелая, великий армянин и большой мастер кино Сергей Параджанов не смог бы снимать фильмы в Грузии.

— Я о том и говорю, что раньше мы жили и работали бок о бок — грузин и армянин, русский и казах… Мы вместе задумывали идеи, разрабатывали их, реализовывали, вместе радовались и грустили. Сейчас все перемешалось, старое уходит, на его месте возникает новое, подчас стирающее все дорогое и ценное, что было в прошлом. Стало меньше и кинотеатров, и элитарных фильмов, т.е. классики и людей, пытающихся сохранить достижения мирового кинематографа. У нас в Союзе кинематографистов есть маленький зал на 130 мест, где мы показываем элитарное кино. На сеансы обычно приходят 10-15 человек — зритель, которому интересна мировая классика. Остальная масса предпочитает смотреть американскую белиберду — кассовые фильмы, ни на йоту не относящиеся к понятию культура. А ведь если создать специальные кинозалы для показа элитарных фильмов по недорогим билетам, публика постепенно приучится к хорошему кино, начнет различать ценную классику от дешевой, по сути, только кассовой продукции, станет понимать фильмы Чаплина, Бекназарова, Феллини, Тарковского, Параджанова и других мастеров кино.

— Как стало ясно со слов Романа Балаяна, вы сыграли немаловажную роль в жизни и творчестве Параджанова. Что вас связывало?

— Творческое единомыслие и крепкая дружба, хотя мы работали в совершенно разных жанрах. Благодаря дружбе с Параджановым у меня сложились очень почтительное отношение и любовь к Армении и армянам. Когда Серго, как мы называли Параджанова, пытался снимать в Грузии и нарывался на препоны, нам, грузинским режиссерам, приходилось обивать официальные пороги, объясняя и доказывая государственным мужам, что он талантливый кинематографист и ему необходимо позволить снимать. Параджанов был уникальной личностью, умел из всего создать праздник, театральное действо. Помню, после выхода из тюрьмы Серго узнал, что наш друг и коллега Тамаз Мелиава скончался, и вскоре решил сходить на могилу, но сделал это в присущем ему параджановском стиле, устроив на кладбище театрализованное представление. Сделанные в тот день фотографии легли потом в основу коллажа, который я привез собой в качестве подарка ереванскому Музею Параджанова. Помню еще одну историю. После тюрьмы Параджанов еще не оправился, и я решил устроить в Тбилиси выставку его работ. Для тех времен это было дерзкой задумкой, которой заинтересовался КГБ, прислав своих сотрудников для «выяснения обстоятельств». Я немедля сообщил об это Параджанову, а тот, недолго думая, сделал парочку новых коллажей, один из которых посвящался Ленину. Ясно, что выставка состоялась… Я рад, что «Золотой абрикос» вновь свел меня с Серго: награда «Параджановский талер», которой я удостоился в день открытия фестиваля, вновь подчеркнула важность дружбы наших народов. Посмотрите, я только приехал в Ереван, а меня сразу же окружили журналисты, телевизионщики, кинематографисты, что опять говорит о взаимосвязи грузин и армян.

— Вернемся к вашему творчеству. С чего начался ваш путь в кинематографе?

— С московского ВГИКа, где я учился в мастерской С.Юткевича. Как-то раз он принес мне и моему другу-сокурснику Леше (Алексею) Сахарову «плохой», как он выразился, сценарий, предложив снять фильм: «Если вы настоящие режиссеры, то обязательно сделаете из этого сценария пусть посредственный, но фильм». Мы думали с неделю, потом попросили дать нам на размышление еще пару дней и приступили к работе. Это и была моя первая картина — «Легенда о ледяном сердце», снятая в 1957г. Сценарий на самом деле был не из лучших, но фильм был принят в качестве нашей дипломной работы. Хотя председатель комиссии Разин не преминул заметить, что диплом мы защитили, а вот со вкусом у нас имеются проблемы (смеется). Через год на экраны вышел фильм «Снежная сказка», в котором впервые в серьезной роли снялся Евгений Леонов. За картину мы получили небольшой гонорар, денег хватило разве что на горшок для моей новорожденной дочурки. Но жена меня успокоила, сказав, что я заработал нужный и полезный для семьи гонорар.

— Вас нередко называют комедиографом. Так ли это?

— Не знаю, комедиограф я или нет, просто я всегда старался снимать фильмы о маленьком человеке, который попадает в разные ситуации, становится перед выбором, принимает решения, порой смешные. О своей жанровой принадлежности как режиссера и о качестве своих фильмов я не люблю говорить — это дело критиков и зрителей, я же нормально отношусь к любой критике. Если людям нравятся мои фильмы и они делают важные для себя выводы — значит, я влияю на публику и моя задача выполнена вне жанровых рамок.

— Ваша работа постсоветского периода — фильм «Экспресс-информация», определенный в кинематографе как комедия абсурда, имел успех на фестивалях, но практически не появился в прокате. Почему?

— Это, можно сказать, моя последняя работа в кино — я уже 20 лет, как отошел от кинематографа. Картина действительно получила высокую оценку на местных киносмотрах и за рубежом, но до зрителя не дошла, так как, на мой взгляд, не очень удалась. В то время в Грузии было неспокойно, я утром снимал кино, по вечерам ходил на митинги, потом всю ночь размышлял о состоянии страны, а утром снова снимал свое кино. Но режиссеру нельзя так работать — когда ты делаешь фильм, должен думать только о нем, в противном случае ты чего-то не доснимешь и не доскажешь.

— Какой из своих фильмов вы считаете удавшимся?

— Мои картины для меня как дети: я как нормальный родитель не ставлю границ и не вижу разницы между ними. Для меня хороши и дороги все.

— Как вы оцениваете армянский кинематограф — прошлого и настоящего?

— Я был потрясен до слез, посмотрев на открытии «Золотого абрикоса» немую ленту Амо Бекназаряна «Шор и Шоршор». Я дружил с Параджановым и Фрунзе Довлатяном, знал армянское кино советской эпохи, и оно меня всегда потрясало. С современным армянским кино я, к сожалению, незнаком, могу лишь сказать, что на вашем фестивале представлено большое количество фильмов местной продукции. Это значит, что армянское кино живет своей жизнью и из количества вы можете отобрать качество. В Грузии, например, в год снимается 2-3 фильма, и выходит, что выбирать не из чего.

— А может, нужна цензура на государственном уровне, чтобы кинематографисты выдавали качество?

— Не дай бог! Цензурой не должно заниматься государство — не думаю, что это приведет к хорошему. Государство должно субсидировать хорошее кино, чтобы специалисты могли снимать больше фильмов, из которых качество будет выплывать наружу методом естественного отбора. Тогда можно будет говорить о прогрессе в кинематографе постсоветского пространства. И еще — надо восстановить былые контакты между кинематографистами наших стран, хотя бы на уровне копродукции. Ведь опыт одного режиссера обогащает знания другого, а культура одного народа, проникая в культуру другого, лишь расширяет наш кругозор и рождает хорошее кино.