В столице Грузии состоялась выставка

тбилисского армянского художника Гарегина Мирзоева. В экспозицию вошли

живописные работы, а керамика была представлена лишь фотографиями. Но я

побывала в квартире художника, расположенной в старом тбилисском дворике на

такой же старой — можно даже сказать исторической — улице, названной

Ортачальской, в честь самой местности. Там и увидела его работы в ретроспективе

— с начала 60-х годов до наших дней. Говорят, что художники так или иначе

похожи на свои произведения. Работы Мирзоева независимо от того, живопись это,

графика, керамика или скульптура, как и сам художник, генерируют тепло. Более

того, им, как и этому мягкому, деликатному, застенчивому человеку, присуща не

сразу улавливаемая самоирония.

РОДИЛСЯ ГАРЕГИН В 1935 ГОДУ В СЕМЬЕ

ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА ГРУЗИИ ГРИГОРИЯ МИРЗОЕВА, стоявшего у истоков создания творческого Союза

грузинских художников. Одна из реликвий семьи — фотография, на которой Григорий

Иосифович запечатлен рядом с Мартиросом Сарьяном. Творческие корни семьи еще

глубже: дед Иосиф Мирзоев — известный инженер, был членом городской управы

Тифлиса еще во времена Российской империи. О доме его упоминает в своей книге

Николай Гумилев, сообщая, что отец его Степан Яковлевич Гумилев, приехав в

Тифлис, остановился в доме инженера Иосифа Мирзоева в Сололаки, на Сергеевской

улице. «Комфортабельная квартира с печами, отделанными изразцом, с

двойными оконными рамами, с редким в Тифлисе электрическим освещением и со

всеми прочими удобствами находилась в каменном роскошном доме. Дом был угловым

и выходил на две живописные зеленые улицы. Два подъезда дома обслуживались

двумя швейцарами».

Нынешняя

квартира Гарегина Мирзоева ничем не похожа на апартаменты деда, она не велика,

не роскошна, и только созданные художником картины, барельефы, скульптуры,

керамика наделяют ее красотой. С детства находившийся в творческой атмосфере,

впитавший запахи и краски мастерской отца, Гарегин никогда не помышлял о другой

жизни. Он мечтал стать художником, хотя, как оказалось, с распростертыми

объятиями в Тбилисской академии художеств его никто не ждал. Тройка по истории

пересилила выполненные на отлично творческие задания. Поступил лишь со второй

попытки, и то на факультет керамики, рассчитывая затем перейти на живопись. Но

так увлекся, что менять ничего не стал. Академию закончил с отличием, однако не

так важна эта официальная оценка, как то, что молодой художник одним из первых

начал работать в новой технике «лощения» и «копчения»

простого глиняного черепка.

Несколько

работ той поры и сегодня находятся в квартире художника. Удивительно грациозные

точеные черные фигурки. Тончайший кофейный фарфоровый сервиз и внушительный

сервиз для вина и фруктов, выполненный в технике чернолощенной глины. А еще

декоративные скульптуры: Дон Кихот и Санчо Пансо, Кахетинец, Пьяные старички и

целый ряд других, очень живых и ярких персонажей. На стенах барельефы. В основе

их стилизованные фигуры людей, животных. Для автора главное — пластичность

самих изделий, игра контурных линий, в целом образующих изображения. Эту

особенность творческого почерка можно проследить в таких объемных работах, как

«Цирк», «Голубое ртвели»…

Говорит,

что переломным моментом стала для него поездка в Дом творчества в Дзинтари.

Общение с керамистами из разных стран и городов, знакомство с различными

техническими материалами современной декоративной керамики отточили его

творческие приемы, дали новую почву творческим устремлениям. В его керамических

композициях невозможно что-то убрать и сдвинуть, настолько сопряжены все линии.

С НАЧАЛА 90-х ГАРЕГИН ГРИГОРЬЕВИЧ УЖЕ

НЕ РАБОТАЕТ В КЕРАМИКЕ (нет огня,

необходимого для обжига глины), но уделяет много внимания живописи. Эти картины

также необычны, как и все, что он делает. Любимый жанр — пейзаж, много этюдов и

композиций посвящено Тбилисскому ботаническому саду, который он исходил вдоль и

поперек, знает каждый уголок: «Роща Ботанического сада», «Сад

под дождем», «Иудино дерево», «Красные листья»… Он

бывает там ежедневно и зимой, и летом и даже не платит за вход — охранники

пропускают его как певца Ботанического сада. Работает Гарегин Григорьевич в

технике масляной живописи, гуаши и мозаики.

«Крыши

старого Тбилиси», «Наш двор», «Портрет отца» выполнены

в мозаике. «Русские березки» сделаны гуашью. Серия этюдов

«Старый Тбилиси», букет полевых цветов, натюрморт под названием

«Перец», еще один, с сыром и хлебом, написаны маслом. Но в какой бы

технике ни работал Мирзоев, все картины свидетельствуют о его понимании души

природы, ее переменчивости. «В пейзаже я искал и находил самого себя, смог

больше раскрыть близкие мне чувства. В природе я нахожу настроения, состояния,

волнующие меня… Это помогало мне уйти от ложных тематических картин… Я

всегда писал и пишу то, что люблю». Творческий темперамент Мирзоева ощутим

даже в его первой картине «Сирень», написанной еще в пору юности, в

1952 году.

Одна

из последних работ — натюрморт со старой, видавшей виды керосиновой лампой. Он

же — автопортрет художника. Такая вот грустная и ироничная исповедь.

«Сейчас, — говорит художник, — чувствую, что свою программу выполнил.

Работаю в основном на дощечках, выпиливаю, обрабатываю, пишу на них пейзажи,

натюрморты, сценки из жизни Тифлиса, а потом сдаю в сувенирный магазин.

Говорят, они хорошо раскупаются иностранцами. Конечно, я стараюсь подойти к

каждой работе творчески, технику придумал собственную — работаю мозаичным

принципом. Если что-то не понравилось, переписываю. На каждой такой дощечке

стоит мое имя, и я не имею права снижать уровень. Воспитание обязывает».

Эти

маленькие декоративные работы действительно красивы, а золотое небо придает им

элемент сказочности. И еще они помогают художнику выжить в прямом смысле этого

слова. Пенсия, назначенная за годы работы в «Продоформлении», где он

занимался наглядной агитацией, писал плакаты, невелика, а родных у него нет.

Семьей он так и не обзавелся, многие годы ухаживал за тяжело болевшей сестрой,

а потом из жизни ушла и она.

Гарегин

Мирзоев никогда не вписывался в какую-то определенную графу. Для него было и

остается главным само искусство. Такое искусство, которое использует приемы и

керамики, и скульптуры, и живописи, и графики, а нередко и карикатуры. Он был

по жизни искателем, всегда стремясь отыскать новую, более высокую ступень,

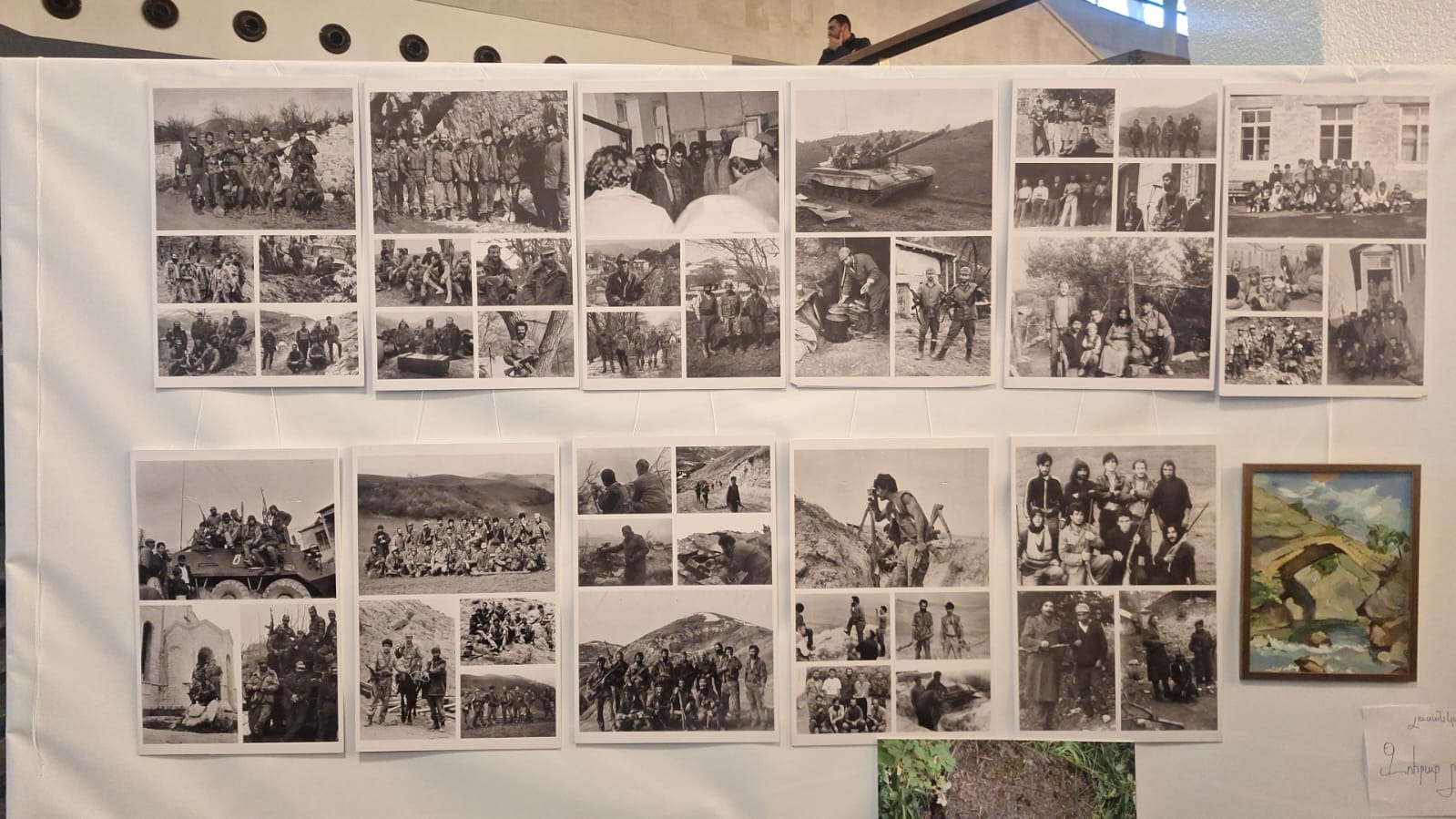

чтобы поднять на нее свое искусство. Персональная

выставка Мирзоева — члена уже канувшего в Лету Союза художников СССР, проходила

в «Айартуне» — культурном центре армянской епархии Грузии. Это была

далеко не первая выставка в его жизни, он участвовал в них с 1962 года, всегда

показывая нечто для себя новое. Так было и в этот раз.