Из журналистского блокнота

Так бывает в жизни, когда с утра уже знаешь, как должен пройти день, но легкий зигзаг или телефонный звонок — и все летит кувырком, чтобы чуть позже чудесным образом проясниться.

— В ближайшее воскресенье мы поедем в Лори, — по телефону сообщила племянница. — За месяц в Армении наши гости многое уже повидали. Это их последний этап путешествия. К концу их отпуска мы приберегли чуть ли не самое интересное — фрески и великолепные архитектурные ансамбли Лори — Санаин, Ахпат, Ахтала… Без этих монастырских комплексов их впечатления о стране будут неполными. К тому же они наслышаны о новой туристической точке на карте Армении — пещерно-крепостном комплексе «Зарни — Парни». Может, и вы присоединитесь к нам, — предложила она.

РАЗДУМЫВАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ. МЫ С ДОЧЕРЬЮ ТУТ ЖЕ СОГЛАСИЛИСЬ. Предложение поехать в Лори оказалось более чем кстати. Выбраться из шумного, пыльного города, разительно изменившего в последние годы свой облик, ставшего неузнаваемым, почти чужим, конечно же, хотелось. Ереван, некогда прославленный гением Аветика Исаакяна и Арама Хачатуряна, чуткой кистью Мартироса Сарьяна, научными открытиями Виктора Амбарцумяна и Сергея Мергеляна, гениальной игрой Ваграма Папазяна и Рачья Нерсесяна и достижениями всей творческой интеллигенции уже утерял свои научные и художественные традиции. Теперь у Еревана иной статус — статус обслуги. Главные персонажи города — работники сферы обслуживания — повара, официанты, курьеры-разносчики и весь огромный обслуживающий персонал многочисленных ресторанов, уличных кафе, занявших добрую часть тротуаров. Коренным ереванцам давно уже уготована второстепенная роль: несогласные с этой ролью уже покинули страну, а те, которые остались, «растворились в гибридно-суррогатной массе, лишенной печати горожан». Образование — не в моде, в моде — вседозволенность, которая, по разумению некоторых, и есть свобода.

Так что перспектива прожить хоть один день без раздражающих факторов — без жгучих запахов шаурмы, бургеров и других атрибутов нынешней жизни — ни с чем не сравнимая радость.

ВЫЕХАЛИ МЫ НА РАССВЕТЕ. НАДО ТОРОПИТЬСЯ, ЧТОБЫ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ДНЕВНОЙ ЖАРЫ (был самый пик августа) преодолеть километры, отделяющие Ереван от Лорийского марза. Небо уже серо-голубое. Мир вокруг — ранний, неспелый, свежий. Впереди зашумела, не давая себя обогнать, поливальная машина. Из-под нее выходит черная мокрая полоса, и асфальт неожиданно темнеет, обретая глубину и зеркальность.

Наша первая остановка — Апаран. У самого края шоссе стоит очаровательный ослик. Почти темно-серый, на груди — удлиненное черное пятно. Ощущение, что он при галстуке. Не дав нам возможности как следует полюбоваться этим мудрым животным, как заметил великий Гюго, не понятым человечеством, наш автомобиль рванул прямо в ворота помещения, откуда исходил ароматный запах свежеиспеченного хлеба. Все вышли из машин подышать свежим воздухом, размять ноги, выпить кофе. Через пятнадцать-двадцать минут мы вновь двинулись в путь, наполнив корзину хлебом, потрясающим сыром, какого в Ереване давно уже нет, зеленью и овощами.

Настроение наших гостей — более чем приподнятое. С особым чувством ожидания, которое сбылось, они разглядывают все, что попадается им на пути: окружающие горы, долины, живописные ущелья, одинокие церквушки… Через какое-то время мы поднимаемся на холм, откуда открывается вид на Лорийское плато. Крутые и редкие повороты дорожной спирали низвергают в бездну Лорийского каньона, к месту слияния Дзорагета и Памбака. Наша машина неутомимо бежит по косогорам, вдоль бурливой реки, следуя капризам Дебеда.

Для поклонников литературы, театра, эти места особенно примечательны. У древних римлян существовало понятие «гений места». Его относили к уникальным фрагментам города, площадям, улицам, регионам. Причем уникальность сообщал не выбор шедевра зодчества, а соединение архитектурного и духовного, человеческого начал, сплав, рождающий особое поле высокого напряжения, неповторимую ауру.

В Лори жили и творили такие деятели средневековой армянской культуры, как Ованес Саркаваг, Давид Кобайреци, Анания Санахнеци и др. В наше время Лори ассоциируется с именами поэта Всея Армении Ованеса Туманяна, выдающихся наших современников — прозаика Гранта Матевосяна, народного артиста СССР Соса Саркисяна, Сюник — с именами Акселя Бакунца, Серо Ханзадяна, Амо Сагияна, Ошакан — с Маштоцем, Аштарак — с Геворгом Эмином. Дзорагэс знакома нам по роману Мариэтты Шагинян «Гидроцентраль».

МЫ БЫСТРО МЧИМСЯ ПО ГЛАДКОМУ ШОССЕ, НЕ СВОРАЧИВАЯ С ПУТИ. Справа от дороги вертикальные горные склоны кажутся не зелеными, а более темными. И на этом фоне стоит огромный тополь, удивляя своей шириной и слитностью листвы, единой зеленой трепещущей массой, которая скрывает стволы и ветви. Тополь столь обширен, что легкий ветер с вершин не обхватывает весь сразу: сначала верхушка заблещет под солнцем, пройдет посередине, что-то задышит в глубине, а еще целые участки спокойны. Какое единство в этом зеленом облике и какое разнообразие! Как в самой Армении, небольшой по территории, не такой разнообразной, представляющей собой целый мир! Затронешь какую-то часть этого мира, а остальные покоятся, ждут…

Наш путь лежит к Ахпату, вернее, к Ахпатскому монастырю, расположенному в нескольких километрах от Санаина. Эти два знаменитых монастыря X-XIII веков расположены неподалеку от Одзуна также на плоских, высоко вознесенных плато. Прекрасна дорога, окаймленная с двух сторон зеленью деревьев. Вот и показался монастырь. Мы вышли из машин и подошли к нему.

Какой удовольствие получаешь, рассматривая этот, один из самых знаменитых монастырей. Красота неописуемая. На высоком плато, у самого края ущелья, обрамленный стенами монастырских келий стоит он подобно огромному орлиному гнезду. Согласно историкам, он основан в X веке при Ашоте III Милостивом Багратуни. Даже сейчас превращенный в музей Ахпат выглядит настоящим маленьким городом со множеством церковных и гражданских построек. Ансамбль создавался постепенно, в течение трех столетий. Основная группа памятников окружена крепостными стенами. Прямо перед воротами, как дозорный страж, стоит величественная колокольня, увенчанная короной легкой ротонды на семи колоннах. Этот оригинальный памятник построен при настоятеле Ованесе. Главный же храм Ахпата представляет собой купольный зал, близкий санаинскому Аменапркичу по своим деталям и времени создания.

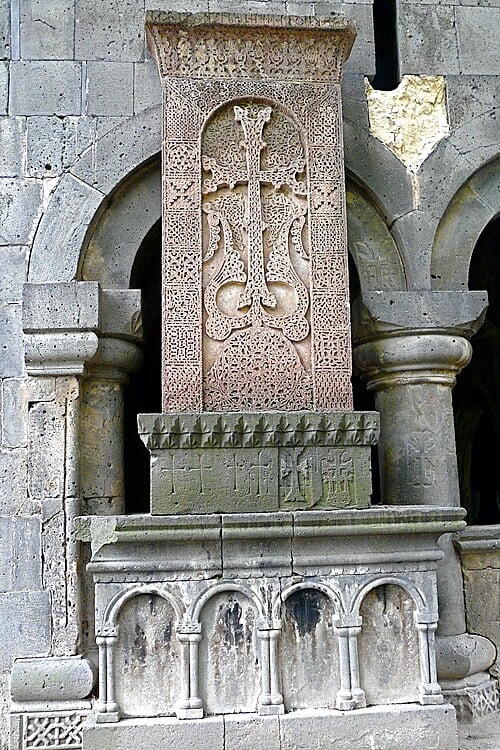

Притвор церкви Ншана — единственный в своем роде памятник. Это выдающееся произведение архитектуры, редчайшее по своей архитектуре. С восточной и северной сторон притвор окаймляет галерея, в которой скопилось много хачкаров и стоит небольшая часовенка. Галерея соединяет притвор со зданием Амазаспа 1257 года (название дано в честь построившего его настоятеля).

Кстати, монастырь расположен не на самой вершине, а на полпути к ней. Как нам объяснили, это сделано, с одной стороны, для того, чтобы обеспечить лучшую защиту монастыря, скрыть его, а с другой, — как знак скромности его монахов. Несмотря на то, что Ахпат не раз осаждали вражеские армии, он был построен как «мирный» монастырь, а не как неприступная крепость. Он окружен со всех сторон горами…

ПРИ МОНАСТЫРЕ БЫЛИ БИБЛИОТЕКА И МАСТЕРСКИЕ, ГДЕ СОЗДАВАЛИСЬ КНИГИ, РУКОПИСИ. Имя художника Маргарэ, работавшего над «Ахпатским евангелием» 1211 года, вошло в историю искусства как имя замечательного миниатюриста, создателя рукописного шедевра. «Ахпатское евангелие» было снабжено ишатакаранами, в которых указывалось время и место создания книги, имя писца и художника. Любопытно, что некоторые ишатакараны содержат подробную историю рукописи — как ее похитили или взяли в плен, кто выкупал или реставрировал, дописал или доработал, словом, составлена целая биография рукописи. Рукописи очень ценились в древности и при нашествии врагов их старались уберечь наравне с главными монастырскими реликвиями. Многие рукописи Ахпата укрыты в тайниках Лорийского каньона.

За полтысячелетие большую часть рукописей развезли по другим местам. Труднодоступные пещеры на высоких откосах берегов Дебеда берегут спрятанные восемь столетий назад сокровища. В большинстве своем рукописи утрачены из-за частых войн и других бедствий. Среди сохранившихся шедевров — «Ахпатское евангелие». Как известно, в 1931 году из Ахпата в Ереван были привезены лишь 12 манускриптов, прочно считающихся утерянными, среди которых значится очень древняя копия Библии середины X века.

В Ахпате долгие годы обитали наиболее образованные люди того времени; преподавали, проводили исследования и создавали свои произведения. Все они занимались самыми разными науками и искусством — философией, филологией, астрономией, историей, математикой. Среди них — историк Самуел Анеци, философ Давид Кобайреци, поэт-философ Ованес Ерзнкаци. С ахпатским монастырем связано также имя гениального поэта Средневековья — Саят-Новы. Поэт, композитор, музыкант, сочиняя стихи, сам писал к ним музыку и сам пел свои песни, сопровождая их игрой на скрипке востока — «кяманче». И делал он это на нескольких языках. Он победил всех знаменитых гусанов своего времени и стал придворным поэтом грузинского царя Ираклия II. Свои лучшие лирические стихи он посвятил Анне, сестре царя Ираклия II, которую любил. Вскоре тайна была раскрыта. Обрядив поэта в черную рясу, его сослали в Ахпатский монастырь. Здесь, но, возможно, и ранее, до ссылки в монастырь, поэт написал строки, известные всем армянским школьникам: «Возлюби письмена, перо возлюби, книгу возлюби». Дай Бог, чтобы эти слова остались бы девизом и нынешних поколений армян, где бы они ни жили.

Ахпатский монастырь вместе с монастырем в Санаине включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 г. Они описаны как шедевры религиозной архитектуры.

МЫ МЕДЛЕННО, ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, СПУСКАЕМСЯ С ХОЛМА. Наш путь короткий — в Санаин, по соседству с Ахпатом. Автобусов и машин с прибывающими туристами стало больше. Туристы весело вываливаются из них, спеша к очередному храму, чтобы услышать гулкое эхо под его сводами. Они отслеживают уникальные памятники христианской Армении. Древнейшие монастыри и церкви, бывшие когда-то и центрами культуры, и центрами обороны, древние храмы на берегах рек и высеченные в скалах дороги войны, по которым шли люди, отстоявшие все эти сокровища, — вот что предстоит осмыслить любознательному туристу. К тому же здесь уникальный пейзаж, символизирующий единство древней архитектуры и природы. Ведь в основном эти церкви и монастыри размещены на фоне пейзажей, многие из которых можно назвать эпическими. Их надо беречь, как величайшие народные ценности. В этих местах особенно чувствуешь связь с землей, которая, очищая человека, умножает его силы.

И вот небольшой, но очень крутой зигзагообразный подъем ведет в селение Санаин. Легенды относят возникновение Санаина еще к IV веку, хотя до наших дней в качестве самой древней постройки дошла лишь церковь Аствавацин 951 года. Ее построили беглые монахи, скрывающиеся в горах от преследования царя. Потом рядом с этим зданием возвели его увеличенную копию — Аменапркич. Сводчатая галерея между двумя храмами получила название Академия Григория Магистроса, который преподавал в Санаине математику, философию и риторику. Ученый-энциклопедист перевел в 1051 году на армянский язык «Элементы» Эвклида, то есть почти на 70 лет раньше, чем был сделан латинский перевод с греческого оригинала. Как нам рассказали, узкая галерея с рядами ниш служила, вероятно, учебным классом монастырской школы, где юные богословы постигали азы науки.

В этом средневековом лабиринте узких переходов, тайников, темных келий и крутых лестниц нас поджидало много открытий — то прекрасный хачкар XIII века, то барельефы на фасаде колокольни, то необычная круглая церковка Григория или мавзолей спасаларов XII века, где погребены Захарэ Долгорукий, его отец и дед.

Аменапркич начала строить во второй половине X века царица Хосровануш, а заканчивали уже ее сыновья Кюрике и Смбат, скульптурные портреты которых украшают восточную стену. К концу XII века образовалось архитектурное ядро санаинского ансамбля.

После всяческих вражеских вторжений, грабежей и землетрясений большая часть монастыря была разрушена, в том числе жилые помещения монахов, притвор X века, могила Курикянов. Следующие реставрации XII-XIX веков, восстановив вид церквей, не вернули им былого великолепия внутреннего убранства. По оценкам специалистов, на восстановительные работы Санаинского комплекса необходимы 200 млн драмов.

Через некоторое время мы покидаем Санаин, в последний раз оглядывая этот уникальный монастырский комплекс, унося в своем сердце запечатленный в камне гимн человеческой мудрости и гению древних зодчих. Наш вояж по эпохам продолжается…