Великие люди потому великие, что интерес к ним никогда не иссякает. Каждое исследование, каждая неизвестная деталь по-новому раскрывают творчество и личность творца. Так, архив И.Айвазовского, его письма, воспоминания, небольшие заметки дают достаточно широкую возможность судить о круге дружеских связей великого мариниста, его воззрениях, художественных вкусах, творческих замыслах и условиях их осуществления, основываясь на непосредственных высказываниях самого художника, выраженных в своеобразии, присущей ему афористической манеры.

ЗА ПОЛГОДА, ПРОЖИТЫЕ АЙВАЗОВСКИМ В ПАРИЖЕ (1857 г.), У НЕГО установились тесные дружеские связи с композиторами Доницетти, Россини, художником Густавом Доре, актрисой Сарой Бернар, а также с маршалом Пелисcе. Во французской столице маринист устроил персональную выставку. Восхищенный ею, Наполеон III принял Айвазовского. Первым из русских художников его наградили орденом Почетного легиона.

Айвазовского связывали близкие отношения с представителями русской интеллигенции — писателями, художниками, композиторами. Дом Айвазовского в Феодосии стал своего рода местом паломничества. Здесь бывали крупные деятели русской культуры: музыканты Серов и Рубинштейн, актеры Варламов и Сазонов, польский скрипач Венявский. Здесь гостили также многие армянские писатели, поэты посвящали гостеприимному хозяину стихи, критики и публицисты — статьи.

В большом зале феодосийской галереи выступали трагик Петрос Адамян, профессор Петербургской консерватории скрипач Ованес Налбандян, композитор, родственник Айвазовского Александр Спендиаров, в дуэте с которым Айвазовский иногда играл на скрипке.

Как утверждает один из исследователей И.Айвазовского искусствовед Ш.Хачатрян, под прямым воздействием Айвазовского сложились русские марионисты Лагорио, Латри, Ганзен и такой самобытный пейзажист, как А.Куинджи. В студии Айвазовского получили благословение и армянские живописцы Геворг Башинджагян и Вардкес Суренянц, Вардан Махохян и Арсен Шабанян, Мкртыч Дживанян и Эммануэл Магдесян. По свидетельству Суренянца, Айвазовский мечтал создать союз и сплотить в нем рассеянных по всему миру деятелей армянского искусства.

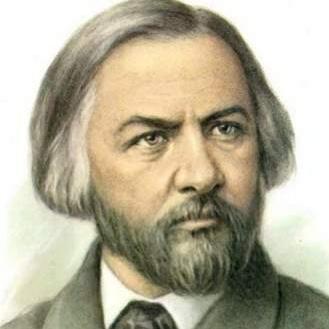

АЙВАЗОВСКИЙ ВСТРЕЧАЛСЯ ТАКЖЕ С ВЕЛИКИМ РУССКИМ КОМПОЗИТОРОМ МИХАИЛОМ ГЛИНКОЙ. В 1903 году в журнале «Отечество» появилась небольшая публикация Н.Кузьмина, в которой рассказывалось о близком знакомстве М.Глинки и И.Айвазовского. Приведем некоторые выдержки из этой статьи — дословные высказывания художника и комментарии публикатора.

АЙВАЗОВСКИЙ ВСТРЕЧАЛСЯ ТАКЖЕ С ВЕЛИКИМ РУССКИМ КОМПОЗИТОРОМ МИХАИЛОМ ГЛИНКОЙ. В 1903 году в журнале «Отечество» появилась небольшая публикация Н.Кузьмина, в которой рассказывалось о близком знакомстве М.Глинки и И.Айвазовского. Приведем некоторые выдержки из этой статьи — дословные высказывания художника и комментарии публикатора.

Вот как вспоминал Айвазовский встречу с Глинкой: «Михаил Иванович производил в первую пору знакомства на мое воображение несколько странное впечатление. Очень маленького роста, худенький, черненький, с лицом бледным, темными, расставленными в беспорядке волосами — вот портрет Глинки, и он вовсе не носил на себе отпечатка гордости и величия, которые отличали, например, Антона Григорьевича Рубинштейна. Серые, маленькие глаза Глинки, когда он просил меня что-нибудь играть на скрипке, казалось, пронизывали меня насквозь и только в них мелькали искорки. Я часто наигрывал на скрипке ему татарские песни, слышанные мною в детстве еще в Крыму, и он их перенес потом в «Руслана и Людмилу». Однажды, когда я писал небольшую марину, Глинка сел за рояль и с увлечением сыграл их, восточные танцы и andante из «Руслана». После чего пропел нам (это было в гостях у Н.В.Кукольника) с большим чувством и умением романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки», я в первый раз слышал его, и он своим пением меня совсем очаровал. Владел он своим голосом чудесно».

Айвазовский рассказывал о том, что знакомству с Глинкой он обязан знаменитому творцу «Последнего дня Помпеи», любимой картины М.Глинки, Карлу Павловичу Брюллову, тогда одному из первых профессоров академии, питавших к нему живейшее сочувствие и приблизившего его к себе. Чуждый зависти и напыщенности, он ввел Ивана Константиновича в кружок «братии», славных корифеев которой и завсегдатаев кружка он вспоминал часто в своих письмах и рассказах по поводу юбилея Брюллова.

Сам хозяин Брюллов в пестром широком зеленом халате вел беседы о живописи, музыке и ее истории, Глинка играл и пел. В.Жуковский читал свои пленительные стихи, «Летописец Нестор», как называли друзья исторического романиста Н.В.Кукольника, рассказывал об искусстве, импровизировал на рояле и говорил им экспромтом стихи, а Айвазовский и Платон Кукольник играли на скрипке, вдохновляя своими мотивами Глинку, причем Иван Константинович играл на скрипке особенным образом, на татарский образец, поставив ее стоймя против себя и извлекая из нее чаще заунывные, а порой и веселые плясовые восточные песни крымских татар.

Изумительно было, по словам Ивана Константиновича, и само творчество Глинки с его быстротой, и особая вдумчивость его, в минуты вдохновения заставлявшая композитора забывать о присутствующих, углубляясь в свои партитуры и ноты, или уединяться от всех, запираясь дома на целые дни и никого не принимая.

На портрете кисти И.Репина Глинка, по мнению Айвазовского, изображен чрезвычайно удачно в момент творчества «Руслана и Людмилы» за разбросанными нотами и партитурой, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснулся, душа поэта встрепенулась», и он ищет уединения. Это чуть ли не один из удачнейших портретов Глинки, полный поэтической правды…»