Это было счастливое для нас время, и не только потому, что молодость бурлила в крови, – речь ведь идет о стране, о народе, а не конкретно обо мне, о моем личном окружении. Армения, как и вся огромная держава, в которой мы тогда пребывали, жила очень скромно, нет, на самом деле, зачем сейчас маскироваться, использовать эвфемизмы! – жили мы просто бедно, на грани нищеты. Питались очень скудно (я помню, масло и сахар моя мама, когда случались редкие командировки в Москву, привозила оттуда, уж и не знаю, как ей удавалось за трое суток тряски в душном поезде – именно столько времени занимало тогда путешествие из Москвы в Ереван – сохранить съедобным сливочное масло), и одежонка наша была крайне поношена нередко до дыр, до заплаток. И время было все еще жестокое, пусть и называлось «оттепелью», власть ведь отнюдь не стала более человечной, а сталинский террор еще очень долго – что там говорить, практически до сих пор, а тогда тем паче! – оставался глубокой, саднящей раной в нашей психологии, парализующей волю, не дающей решительно сбросить с себя путы сковавшего нас по всем конечностям и нервным узлам рабства.

А ВСЕ ЖЕ МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ. НАС ПИТАЛО ИСКУССТВО. ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО. Народ творит искусство – искусство создает народ. Что первично? Вечная проблема курицы и яйца. Одно можно сказать с абсолютной уверенностью: без искусства нет народа. Потому так упорно, так беззаветно защищает народ свое искусство – язык в том числе, и в первую очередь. Ибо высшее искусство народа – это его язык; он – душа народа, квинтэссенция его существования.

Вот потому мы были счастливы тогда, в те тяжелые по всем остальным критериям годы – с нами, голодными, разутыми, было наше высокое искусство. По мере своих сил возрождать, обогащать его, равно как и экономику, науку, технику, возвращались на историческую родину разбросанные по всему миру после Геноцида армяне. Многие из них благодаря своему таланту и трудолюбию, пройдя через неимоверные трудности, достигли немалых высот в приютивших их благополучных, цивилизованных странах, и вот теперь, имея возможность и полное право наслаждаться наконец вполне заслуженной dolche vita, они по зову родины бросили все и поспешили ей на помощь. Были среди них, отметим это особо, и хорошо осведомленные обо всех проблемах Армении, обо всех трудностях тутошней жизни и несправедливостях, творимых ее безбожными властями, и тем не менее они, не колеблясь, сделали свой выбор. Правда ведь – в помощи нуждается сирый да убогий, а не богатый и здоровый, и настоящая помощь – это не высокомерные подачки, пусть и очень значительные, а когда ты становишься рядом, живешь той же жизнью и переносишь те же тяготы.

Впервые патриотический клич был брошен еще в 1919 году, когда правительством Первой Республики был основан Государственный университет Армении, нуждающийся в высококлассных специалистах, которых практически не было в обескровленной стране. Вселенский отзыв на этот клич, единодушный порыв помочь нуждающейся родине последовали незамедлительно и с тех пор оставались в действии во все времена. И в наши дни истинные патриоты Армении со всего мира по властному зову крови бросают свои дела, свой доходный бизнес в странах, где они родились и выросли и добились успеха, широкого признания, чтобы прийти на помощь настоящей своей родине – будь то на поле брани, в возрождении экономики или в обогащении смыслов, в развитии искусства. Они знают, чем жертвуют и что приобретают. Они знают, в сколь разных системах координат находится и то и другое.

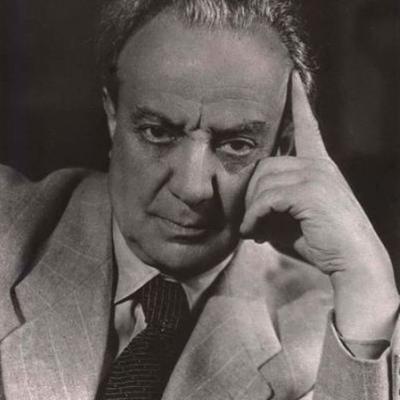

ДА, ПРОЦЕСС РЕПАТРИАЦИИ НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ, но в тот период времени, который совпал с моим детством и юностью (а это был рубеж 40-50-60-х годов), он приобрел особый масштаб и имел особое значение для Армении. После жестокой войны, на полях сражений которой армянский народ в процентном соотношении дал больше жертв, чем какой-либо другой, наша страна остро нуждалась во всем, в квалифицированных специалистах — в первую очередь. И они, наши зарубежные братья, пришли и помогли, сильно помогли. Об этом написано совсем немного и совсем без пиетета – советская пропаганда могла возвеличивать только партийных вождей, но никак не подвиг (именно подвиг!) чуждых ей приезжих «капиталистических» армян; более того, многие из этих благородных людей в лучших традициях советской «воспитательной» системы безо всяких оснований (какие могли быть основания!) подверглись жестоким репрессиям наряду с такими же невинными жертвами местного населения. Потому стоило бы сейчас написать о них обо всех и во всех подробностях, отдавая дань этим самоотверженным людям и восполняя тем самым хоть в какой-то степени зияющий пробел в нашей памяти и в нашей совести. Нужно было бы, это наш общий застарелый долг, но мой рассказ сегодня – и это, наверное, уже понятно – об искусстве, только на нем и сосредоточимся, точнее, на одном из преданных его подвижников, оперном певце Артуре Айдиняне.

ДА, ПРОЦЕСС РЕПАТРИАЦИИ НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ, но в тот период времени, который совпал с моим детством и юностью (а это был рубеж 40-50-60-х годов), он приобрел особый масштаб и имел особое значение для Армении. После жестокой войны, на полях сражений которой армянский народ в процентном соотношении дал больше жертв, чем какой-либо другой, наша страна остро нуждалась во всем, в квалифицированных специалистах — в первую очередь. И они, наши зарубежные братья, пришли и помогли, сильно помогли. Об этом написано совсем немного и совсем без пиетета – советская пропаганда могла возвеличивать только партийных вождей, но никак не подвиг (именно подвиг!) чуждых ей приезжих «капиталистических» армян; более того, многие из этих благородных людей в лучших традициях советской «воспитательной» системы безо всяких оснований (какие могли быть основания!) подверглись жестоким репрессиям наряду с такими же невинными жертвами местного населения. Потому стоило бы сейчас написать о них обо всех и во всех подробностях, отдавая дань этим самоотверженным людям и восполняя тем самым хоть в какой-то степени зияющий пробел в нашей памяти и в нашей совести. Нужно было бы, это наш общий застарелый долг, но мой рассказ сегодня – и это, наверное, уже понятно – об искусстве, только на нем и сосредоточимся, точнее, на одном из преданных его подвижников, оперном певце Артуре Айдиняне.

Сын певца, мой хороший друг, Станислав, зная давнее мое увлечение творчеством отца, прислал на днях художественный фильм «Сердце поет», который был снят в 1956 году режиссером Григорием Мелик-Авакяном, а главную роль слепого певца сыграл в нем он, мой любимый Артур Айдинян.

Даже сегодня, просматривая этот давнишний и, конечно, во многом устаревший фильм, нельзя не почувствовать мощный эмоциональный заряд, передаваемый им зрителю (который в данном случае больше слушатель), и главная заслуга в этом, конечно, музыка, безупречное исполнительское мастерство великолепного певца. Не случайно многие фрагменты этого фильма, а именно те сцены, где Артур Айдинян исполняет прекрасные песни, написанные выдающимися композиторами Александром Арутюняном и Константином Орбеляном, во многих странах популярны настолько, что в Ютубе они представлены с субтитрами на соответствующих языках.

Даже сегодня, просматривая этот давнишний и, конечно, во многом устаревший фильм, нельзя не почувствовать мощный эмоциональный заряд, передаваемый им зрителю (который в данном случае больше слушатель), и главная заслуга в этом, конечно, музыка, безупречное исполнительское мастерство великолепного певца. Не случайно многие фрагменты этого фильма, а именно те сцены, где Артур Айдинян исполняет прекрасные песни, написанные выдающимися композиторами Александром Арутюняном и Константином Орбеляном, во многих странах популярны настолько, что в Ютубе они представлены с субтитрами на соответствующих языках.

В этом же фильме две другие главные роли сыграли крупнейшие мастера армянского театра и кино, народные артисты СССР Грачья Нерсесян и Ваграм Папазян – репатрианты из Константинополя еще той, первой волны 20-х годов. А режиссер Григорий Мелик-Авакян, как и оператор Жирайр Вартанян, переехал в Ереван из Тбилиси – по крупицам собирали мы свое богатство, свой человеческий капитал со всего мира.

САМ АРТУР АЙДИНЯН ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ ПЕРЕЕХАЛ В АРМЕНИЮ из греческих Салоник в 1947 году и отнюдь не сразу получил здесь признание; потерявший зрение в застенках гестапо, где его избивали за помощь греческим партизанам, борющимся с немецкими оккупантами, он не мог сразу же выйти на большую сцену, но в последующем, после операции на глазах, которую сделал знаменитый одесский офтальмолог Владимир Петрович Филатов, кстати, сам горячий поклонник певца, успех его был стремительным и ошеломляющим – конной милиции нередко приходилось охранять его концерты от жаждущих попасть в зал фанатов настоящего итальянского бельканто.

Гастроли по всей огромной стране, высокие награды и звания – все это следовало в биографии певца, так же как и немалое международное признание, увы, отнюдь не того масштаба, которого божественный тенор Артур Айдинян, безусловно, заслуживал, – тупая гебешная система Страны Советов не могла позволить репатрианту свободно гастролировать по миру, и пострадавшим от этой тупости был, конечно, в первую очередь сам мир, лишившийся такой красоты!

Но благодаря богу, а конкретно – звукозаписывающим студиям эта красота их усилиями сохранена для нас, для последующих поколений; каждый может сегодня (и завтра, и через сто лет) найти записи певца и насладиться ими в полной мере. Исполать вспомогательной команде!

Поскольку вопреки первоначальному замыслу тема как-то сама по себе вышла за рамки биографии отдельно взятого знаменитого певца, я должен завершить свои заметки некоторыми напрашивающимися обобщениями. Для этого просто необходимо вспомнить и других подвижников высокого искусства Армении.

В описываемый период времени в Ереван из Египта переехала целая плеяда великолепных оперных певиц — Арминэ Тутунджян, Анна Ншанян и, конечно, неподражаемая Гоар Гаспарян; на гастроли в Оперный театр из Румынии приезжал тенор Карпис Зобян, из США – мировые звезды первой величины, сопрано Лусин Амара и контральто Лили Чукасзян, из Ирана вернулся на родину бесподобный исполнитель народных песен Ованес Бадалян, а с Государственным эстрадным оркестром Армении выступал замечательный певец из Франции Жак Дувалян; чуть позже, в 1961 году, в Армению переселился тончайший профессионал Ованес Чекиджян, до того музыкальный руководитель Стамбульской оперы, а также художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Стамбула. Все эти до конца преданные искусству и родине мастера вместе с местными звездами – Павлом Лисицианом, Зарой Долухановой, Татевик Сазандарян, Шара Тальяном, Айкануш Даниелян – разве всех перечислишь! – создавали ту атмосферу праздника, которая позволяла людям забывать обо всех тяготах очень нелегкой в целом жизни. И жить с песней в душе.

В описываемый период времени в Ереван из Египта переехала целая плеяда великолепных оперных певиц — Арминэ Тутунджян, Анна Ншанян и, конечно, неподражаемая Гоар Гаспарян; на гастроли в Оперный театр из Румынии приезжал тенор Карпис Зобян, из США – мировые звезды первой величины, сопрано Лусин Амара и контральто Лили Чукасзян, из Ирана вернулся на родину бесподобный исполнитель народных песен Ованес Бадалян, а с Государственным эстрадным оркестром Армении выступал замечательный певец из Франции Жак Дувалян; чуть позже, в 1961 году, в Армению переселился тончайший профессионал Ованес Чекиджян, до того музыкальный руководитель Стамбульской оперы, а также художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Стамбула. Все эти до конца преданные искусству и родине мастера вместе с местными звездами – Павлом Лисицианом, Зарой Долухановой, Татевик Сазандарян, Шара Тальяном, Айкануш Даниелян – разве всех перечислишь! – создавали ту атмосферу праздника, которая позволяла людям забывать обо всех тяготах очень нелегкой в целом жизни. И жить с песней в душе.

ДА, ЭТО БЫЛО СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ! ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ МОЛОДОСТИ не только для нас, то есть для меня и моих друзей – это было время истинной молодости, время возрождения самой Армении, потому молодыми и счастливыми ощущали себя абсолютно все – и старики, и инвалиды, больные и убогие, – нередко голодные, босые, но безусловно верящие в свое светлое будущее. Какая жалость, что нет сегодня в людях былого энтузиазма! Многое, многое бы стоило отдать, чтобы возродить прежний задорный огонь в их потухших глазах.

Фома Аквинский когда-то увязал счастье со смыслом. Я убежден, что сегодня наша главная беда именно в том, что мы утеряли эту связь и ищем свое счастье в чем угодно, – в деньгах, высоком общественном положении, во власти над окружающими, в плотских наслаждениях, но не в том, чтобы наполнить нашу жизнь истинным смыслом. И это ужасно.

Может, вновь призовем в спасители искусство?