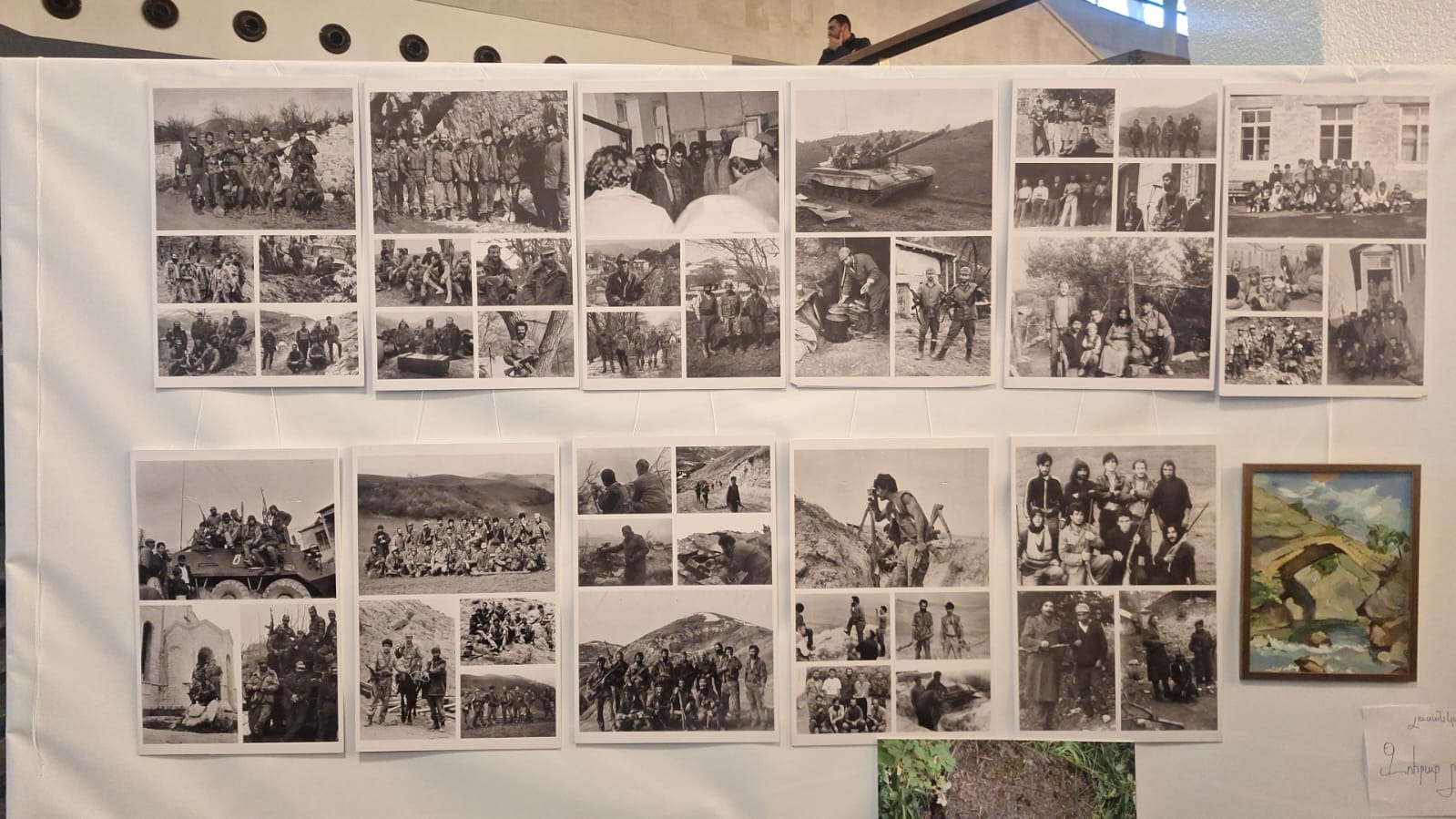

25-летний юбилей независимости Республики Армения не только повод к масштабным торжествам. Теперь, когда смолкли парадные марши и схлынула волна эйфории торжеств, есть возможность трезво оценить то, что осталось на берегу. В том числе реальные достижения и пробелы независимой армянской культуры.

В ЛЕТОПИСИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ, КОТОРУЮ АКТИВНО ЛИСТАЛИ В ЭТИ ДНИ отечественные телеканалы, культура стояла отдельной главой. Быть может, фрагментарное восприятие телеанналов культурной независимости сыграло со мной злую шутку, но как-то так выходило, что в череде главных арт-достижений последних 25 лет особняком стоят визиты на историческую родину Шерилин Саркисян, она же Шер, и Ким Кардашьян… Не знаю, не знаю… Мы живем в эпоху не явлений, но имиджей. И если учитывать, что приезд в Армению Шер как-то стерся из памяти, так же как во многом вообще отошел на десятый план образ дивы, а также предположить, что через энное количество лет и рельефы Ким Кардашьян будут упоминаться не в первую очередь, есть смысл обратить свои взоры к иным вершинам.

Например, к Матенадарану, что вершинно возвышается над Ереваном. Строительство нового потрясающего корпуса, техническое переоснащение, условия хранения, не уступающие возможностям лучших музеев мира, а главное — работа над тем самым, столь актуальным имиджем, что вывела наше хранилище древних рукописей на новый уровень в мировом контексте — символ общего армянского дела и армянской государственности. А еще в последние годы у нас появилось два новых музея, значение которых трудно переоценить. Первый — это, конечно, Музей-институт Комитаса, наделенный, не в пример дому-музею, широчайшими функциями. Комитас обрел на родине дом, мы — музей, прекрасный концертный зал, порт приписки для исследователей наследия гения армянской музыки и центр ее пропаганды, в том числе и музыки современной.

ВМЕСТЕ С МУЗЕЕМ РУБЕНА СЕВАКА, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЯТОГО ЭЧМИАДЗИНА, в открытии которого большую роль сыграла церковь и лично Католикос Всех Армян Гарегин II, мы заполучили в вечное пользование богатейшую экспозицию художников-маринистов, бывшую некогда семейной коллекцией Севаков, а ныне доступную всем заинтересованным. Если перебраться из Эчмиадзина на Каскад, где дислоцируются два музея, родившиеся после обретения независимости, — наш «Русский музей», дар профессора Абрамяна и весь шикарный и многофункциональный Центр современного искусства «Гафесчян», мозаика складывается более чем интересная. А если еще вспомнить, что уже с середины 90-х на бульваре Вернисажа начал свою работу Центр экспериментального искусства НПАК, а вслед за ним и более камерный «Нарек», выходит, что ситуация у нас гораздо более оптимистичная, чем принято думать.

Еще одна арт-новостройка эпохи независимости — Академия искусств в Бюракане, родившаяся благодаря международному признанию музыкального фестиваля «Перспективы XXI», в последние шесть лет переименованного в «Ереванские перспективы». Он проводится с 1991 года и стал первым фестивалем искусств в истории независимости Армении, который с 2008 года проходит под высоким патронатом Сержа Саргсяна. Под высоким патронатом президента состоялось и строительство Бюраканской академии, которая видит свое предназначение не только в развитии современного музыкального искусства, но много шире — в интеграции армянского арт-процесса в мировой контекст. Так или иначе, музыку, скорее всего, следует поставить в хедлайнеры отечественного культурного течения — многочисленные фестивали, участие, часто победное, наших исполнителей в престижных международных конкурсах, гастроли музыкантов первой обоймы… И это не только результат личных предпочтений тех, кто ведает у нас культурой, но и подтверждение тому, что культурным универсалиям — а музыка и есть воплощение этого универсума — легче вырваться из душных рамок местечкового контекста.

Потому что упрекнуть какую-либо арт-сферу в отсутствии активности не представляется возможным. Все понимают — чтобы добиться не чего-нибудь, а чего-нибудь достойного, надо находиться в постоянном движении, круге, процессе. И все двигаются так, что посмотреть-послушать все в осенне-весенние фестивальные сезоны физически невозможно. Да и не нужно. Поскольку — и это нормально — всячина на празднике искусств, который всегда с нами, в основном преобладает. Вот, создали Национальный киноцентр, вошли в Евримаж — и это есть хорошо. На неделе случаются порой по две кинопремьеры. Только вот интереса, кроме как у своих создателей и их близкого круга, они, за редким исключением, не вызывают, а, напротив, вызывают скрежет зубовный. Некую ажитацию вызывает международный кинофестиваль «Золотой абрикос» — дело состоявшееся, ширящееся и вселяющее надежду на лучшие времена.

НА ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА НАДЕЕТСЯ И АРМЯНСКИЙ ТЕАТР, ГДЕ ТОЖЕ ВСЕ НЕ слава богу и где количество образчиков достойных — на фунт три грамма. Хотя фестивальная жизнь бьет ключом, а государство взялось вкладывать большие деньги, чтобы переоснастить главные площадки страны по последнему слову техники. Правда, остается открытым вопрос, как будут работать с этим последним словом люди, привыкшие разговаривать на языке ветхозаветном.

Вот мы и подошли к главной проблеме, к решению которой за 25 лет культурной независимости, за период достижений и провалов никто не пожелал приблизиться. При всех разговорах об арт-факте как продукте и свободном рынке наша культура продолжает регулироваться, сиречь финансироваться сугубо советским способом. Государство отдает всем сестрам по серьгам и постоянно сетует на количество захребетников, которое само же не желает отпустить на вольные хлеба. «Захребетники» жалуются на недостаток внимания или его преизбыток, если получают какие-то ценные указания сверху, но при мысли о том, что их могут оторвать от пусть не очень сытной государственной груди, вопят: «Свободный — значит никому не нужный!» — и кидаются в ноги.

И все-таки время неразрушения, сохранения и гуманитарной поддержки неминуемо уходит. И как это ни неприятно, но надо начинать. Начинать принимать законы — о культуре, о ее отдельных сферах, о ее финансировании и спонсорстве. И тогда государство получит возможность освободиться от всего неглавного, не проверенного временем, тленного, всего того, что содержать не обязано. И артисты — в самом широком контексте — получат возможность понять, как себя позиционировать. Готовиться к написанию мемуаров «Моя жизнь в искусстве» или обрести себя на ином, может быть, не менее достойном поприще. Пора начать отличать зерна от плевел. Советская система в условиях свободного рынка не есть хорошо. Так же, как талант и бездарность, уравненные в правах.