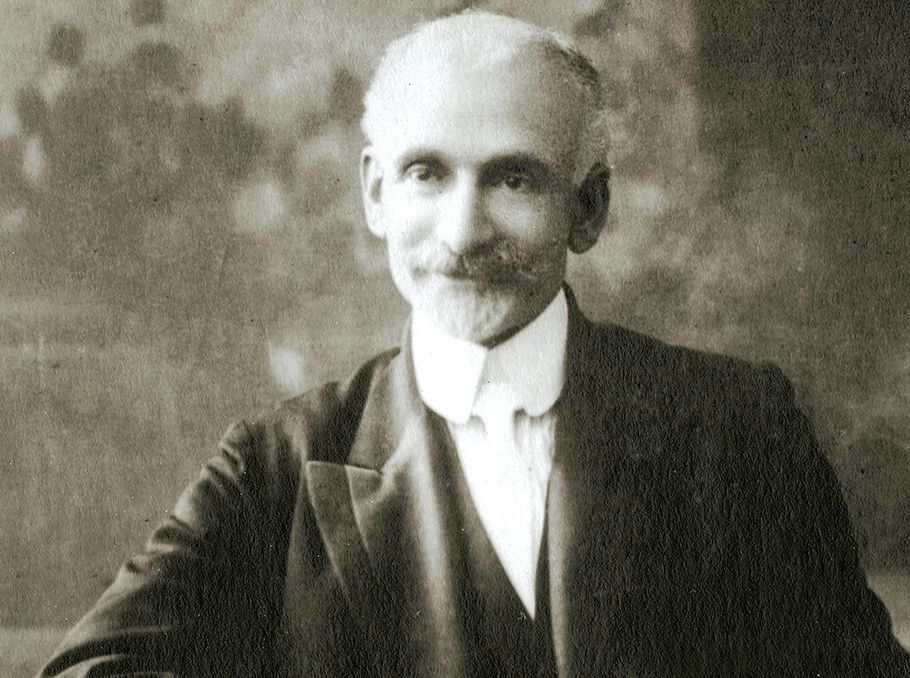

Недавно просматривая старый блокнот, я обнаружила в нем запись беседы с известным грузинским композитором Мери Давиташвили – автором детских опер «Каджана» и «Нацаркекия», музыки к мультфильмам «Свадьба соек», «Цуна и Цурцуна», «Вражда», песен, на которых воспитывалось не одно поколение ребятишек. «Я двух гениев встречала на своем пути, – сказала она тогда, — Бориса Пастернака и Дмитрия Шостаковича». Ее рассказ о «тбилисских каникулах» великого поэта, сохранившийся в моем журналистском блокноте, я предлагаю сегодня читателям нашей газеты.

СОБЫТИЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ К 1959 ГОДУ. В МОСКВУ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИЕХАТЬ с визитом премьер-министр одной из великих держав, который, как стало известно компетентным органам, собирался нанести визит опальному Борису Пастернаку, незадолго до этого вынужденному отказаться от Нобелевской премии, присужденной ему в 1958 году за роман «Доктор Живаго». Поэту предложили уехать на время из Москвы туда, куда он сам пожелает. Борис Леонидович выбрал Грузию, Тбилиси, где когда-то жили его погибшие друзья Паоло Яшвили и Тициан Табидзе, с которыми он провел много счастливых часов в разговорах о жизни и поэзии. Борис Пастернак, хотя и не знал грузинского языка, умел почувствовать аромат, особенности грузинской поэзии, что и сделало его переводы классическими. В одном из стихотворений (оно посвящено Паоло Яшвили) Пастернак так написал об этом: «Не зная ваших строф, Но полюбив источник, Я понимал без слов Ваш будущий подстрочник».

И вот он снова приезжает в гостеприимный дом, где его встречает семья Тициана, – вдова поэта Нина и его дочь Нита. Именно Нина, помня, как хорошо я знаю наш город, предложила мне сопровождать Бориса Леонидовича в его прогулке по Тбилиси. Это было счастье. Я пришла к ним домой, нас познакомили. В основном говорил он, а мы все зачарованно слушали. Он был удивительно похож на свои стихи, такой же порывистый, искренний. О чем говорил? Обо всем, о Куре, о музыке… Я почувствовала, как глубоко он знает музыку.

И получилось так, что невольно я рассказала ему о своем желании написать симфоническую поэму по мотивам стихотворения Николоза Бараташвили «Мерани». Пастернак – блестящий переводчик поэзии Бараташвили, очень любил ее, и мы долго говорили об этом… К сожалению, мне так и не удалось взяться за задуманную симфоническую поэму, но Борис Леонидович не забыл о нашем разговоре, на титульном листе подаренной моему мужу (Гиви Долидзе ряд лет занимал пост заместителя министра просвещения Грузинской ССР) и мне книги своих стихов и переводов написал: «Дорогим Гиви и Мери на память о наших встречах в Тбилиси в феврале и марте 1959 года. Мери, я верю в Вашу поэму, о которой мы говорили, и знаю, что Вы ее напишите, и заранее поздравляю Вас с ней. Долгой подготовкой, о которой была речь, отбирайте ритмическую фигуру, выражающую безостановочное движение, но ее содержательным основанием, темой изберите первое мелодическое вдохновение, которое без лишних размышлений выльется у Вас широко, свободно и импровизационно. Простите меня за непрошеный и несведущий совет. Желаю счастья Вам, Гиви и Вашему мальчику. Ваш Пастернак. 8 марта 1958 г.»

ГУЛЯЯ ПО УЛИЦАМ ТБИЛИСИ, БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ГОВОРИЛ И О «ДОКТОРЕ ЖИВАГО», и о Нобелевской премии. Он сказал, что очень любит свою книгу и не жалеет о том, что с ним все это случилось. «Я сказал и сделал что хотел, и ни о чем не жалею» — это его точные слова. Рассказал он и о том, что в Московской консерватории учился композиции у Скрябина, но с третьего курса переключился целиком на поэзию. «Вначале я писал нормальные стихи, потом начал, как все, как модно было тогда, увлекаться всякими «измами», начал искусственно ломать стих. И только к концу жизни вернулся опять к нормальным стихам, но, конечно, теперь это был другой уровень». Он говорил о том, что в творчестве надо быть в основном естественным, нельзя искусственно калечить себя. Во время наших прогулок я страшно смущалась, большей частью молчала. В основном мы гуляли по улочкам Тбилиси, которые ему очень нравились. Однажды пошли в зоопарк. Запомнился такой эпизод. Борис Леонидович долго стоял и смотрел на слона, а потом вдруг говорит мне: «Интересно, что животное лучше может представить свою страну, чем какой-нибудь дипломат».

Однажды вечером нас пригласили Ладо и Нина Гудиашвили. Были мы с мужем, Медея Джапаридзе, Резо Табукашили – всего человек 10-12. Когда мы вошли вместе с Борисом Пастернаком в их квартиру, Чукуртма (дочь Ладо и Нины) протянула ему цветы и пала перед ним на колени. Пастернак был ошеломлен, он был очень скромным человеком, одевался тоже очень скромно… Началось застолье, горели канделябры. Вдруг Борис Пастернак поднялся со своего места и начал читать «Свеча горела на столе»… Позже он сказал мне: «Я от смущения не знал, как отблагодарить их, и поэтому начал читать стихи».

Борис Пастернак прожил тогда в Тбилиси немногим больше месяца. Когда он уезжал, я не смогла проводить его, но Гиви, мой муж, передал его прощальные слова: «Когда вернетесь домой, поищите меня там. Может быть, я остался у вас». В следующем году Бориса Леонидовича не стало. Его похоронили в Переделкино. Я всегда хожу на могилу поэта, бывая в Москве. А книга, подаренная после одной из наших прогулок, самая драгоценная реликвия в нашей семье».