Молодой художник Арен Аветисян дебютировал с весьма интересным выставочным проектом, открывшимся на днях в Центре искусств «Нарекаци». Тема экспозиции — хлеб, выпечка хлеба и связанные с этим традиционные армянские обряды. Яркое событие украсили не только выполненные маслом и акварелью тематические работы Арена Аветисяна, но и выступление ансамбля национальной песни и пляски «Востан». Выставку под названием «Песнь хлеба» инициировала руководитель культурной общественной организации «Кенац тун» Лала Мнеян, которая уже много лет занимается сохранением, пропагандой и развитием традиционного армянского этнокультурного наследия.

АРЕН АВЕТИСЯН РОДИЛСЯ В СЕЛЕ АСТХАДЗОР ГЕГАРКУНИКСКОГО МАРЗА, там же пошел в школу, а чуть позже поступил в музыкальное училище г. Гавара, где учился на отделении изобразительного искусства. Любознательный мальчик с юных лет наблюдал за жизнью родного села, бытовым укладом, подмечал обычаи, которых сегодня не встретишь не только в Ереване, но порой и в центре Гегаркуникского марза — Гаваре. Интересуясь традициями, Арен решил исследовать обычаи и ритуалы, связанные с хлебом и его выпечкой. В Астхадзоре и других селах округи люди все еще продолжают верить в особую силу хлеба, относятся к нему как к святыне и важному национальному символу.

АРЕН АВЕТИСЯН РОДИЛСЯ В СЕЛЕ АСТХАДЗОР ГЕГАРКУНИКСКОГО МАРЗА, там же пошел в школу, а чуть позже поступил в музыкальное училище г. Гавара, где учился на отделении изобразительного искусства. Любознательный мальчик с юных лет наблюдал за жизнью родного села, бытовым укладом, подмечал обычаи, которых сегодня не встретишь не только в Ереване, но порой и в центре Гегаркуникского марза — Гаваре. Интересуясь традициями, Арен решил исследовать обычаи и ритуалы, связанные с хлебом и его выпечкой. В Астхадзоре и других селах округи люди все еще продолжают верить в особую силу хлеба, относятся к нему как к святыне и важному национальному символу.

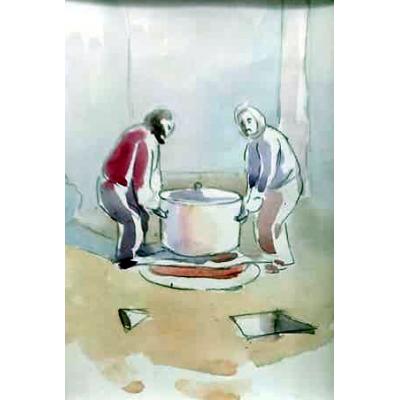

Арен обходил дома в селах Мартунинского района, беседовал с пожилыми жителями, расспрашивал их об обрядовых традициях, записывал рассказы и разъяснения ритуалов и обрядов, связанных с хлебом, его выпечкой, тониром — традиционной армянской печкой из глины, утопленной в полу. Затем 24-летний юноша взял в руки кисти и краски и перенес всю информацию на холст. На основе этих масляных картин и акварельных эскизов Арен Аветисян составил большую и оригинальную коллекцию, ставшую его дипломной работой на отделении изобразительного искусства Гаварского музучилища.

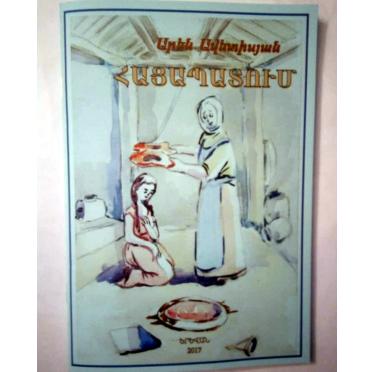

Именно во время защиты дипломных работ Лала Мнеян и познакомилась с Ареном Аветисяном и была ошеломлена столь профессиональной научно-исследовательской работой, проделанной в области культурологии и этнографии. А узнав, что он также занимается литературным творчеством, в том числе и на тему хлеба, Лала Мнеян предложила молодому творцу организовать в столице Армении экспозицию и презентовать книжку его поэтических произведений.

«АРМЕНИЯ БОГАТА ТРАДИЦИЯМИ, ОТЛИЧНЫМИ ОТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ других народов и имеющими немало самобытных, интересных особенностей. Связаны они, как правило, с историческим и культурным прошлым нашего народа, религиозными обрядами, бытом. К сожалению, с развитием человечества и нашествием глобализации многие традиции все больше уходят в прошлое, оставаясь лишь в памяти представителей старшего поколения, в летописных источниках и некоторых видах этнического творчества. А информационные технологии и вовсе отдаляют молодое поколение от духовной стороны нашей жизни, от национальной культуры и традиций. Мы стоим перед угрозой потери национального своеобразия. И появление на этом фоне столь большого интереса к национальным корням и богатой этнографической сокровищнице нашего народа, проявленного молодым художником, достойно огромной похвалы», — говорит Лала Мнеян.

«АРМЕНИЯ БОГАТА ТРАДИЦИЯМИ, ОТЛИЧНЫМИ ОТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ других народов и имеющими немало самобытных, интересных особенностей. Связаны они, как правило, с историческим и культурным прошлым нашего народа, религиозными обрядами, бытом. К сожалению, с развитием человечества и нашествием глобализации многие традиции все больше уходят в прошлое, оставаясь лишь в памяти представителей старшего поколения, в летописных источниках и некоторых видах этнического творчества. А информационные технологии и вовсе отдаляют молодое поколение от духовной стороны нашей жизни, от национальной культуры и традиций. Мы стоим перед угрозой потери национального своеобразия. И появление на этом фоне столь большого интереса к национальным корням и богатой этнографической сокровищнице нашего народа, проявленного молодым художником, достойно огромной похвалы», — говорит Лала Мнеян.

Что ж такого особенного в выставочном проекте Арена Аветисяна «Песнь хлеба»? В экспозицию вошло около 30 масляных картин и акварельных эскизов, на которых автор запечатлел сценки и смысловые зарисовки обрядов армянского народа, связанных с темой хлеба. По его словам, было интересно беседовать со стариками, помнящими мельчайшие детали ритуалов и подробно раскрывающими их значение и символику. «Еще интереснее было создавать зарисовки на обрядовые темы», — рассказал Арен, принявшись объяснять сюжеты своих картин и эскизов.

На территории Восточной Армении почитались свои обряды, отличные от тех, которых придерживались наши соотечественники в Западной Армении. Одна из волн миграции армянского народа перенесла на территорию нынешней Армении соотечественников с запада. Произошло это в период русско-персидской войны 1826-28 гг., когда в нынешний Мартунинский район Гегаркуника перебрались армяне из Алашкерта и Муша, обогатив этнографическое наследие местности своими культурными традициями.

ОДНА ИЗ КАРТИН АРЕНА АВЕТИСЯНА ПОСВЯЩЕНА СВАДЕБНОМУ обрядовому тесту. Оказывается, в нашем народе была традиция печь перед свадьбой сына или дочери хлеб. В процессе выпечки участвовала вся семья, в тесто добавляли сахар, сухофрукты, изюм, чтобы придать ему особый аромат, вкус и сладость. Этот хлеб преподносили молодоженам, чтобы сделать их семейную жизнь сладкой, обязательно приговаривая при этом «хацов, тацов харс лини», что означало пожелание изобилия хлеба и воды, принесенное невестой в дом жениха. Другая традиция — обязательные песнопения, которые женщины заводили в процессе выпечки хлеба. Согласно иному ритуалу, после выпечки хлеба люди грели воду в том же тонире и, прежде чем сесть за стол, обязательно купались, чтобы соответствовать свежести хлеба. Это считалось уважением к хлебу и благословением Господа. Чтобы определить пол будущего ребенка беременной женщины, старшие женщины в доме выделывали из теста «куку» — куклу. Хлеб-кукла в процессе выпечки вздувалась в определенных местах, и по полученной форме определяли, родится мальчик или девочка.

Один из обрядов, принесенных в Мартунинский район из Вана, называется «тонри псак» — венчание у тонира. Еще не так давно в этом регионе Армении молодожены венчались у разогретого тонира, видимо, чтобы сохранить огонь в отношениях на всю жизнь и познать суть семейного очага. Нередко использовалась вода, которой мыли таз после хлебного теста. Считалось, что если напоить этой водой малыша, то он быстрее заговорит. Еще один уникальный ритуал связан с двумя буханками хлеба и называется «ерку бокон». Из оставшегося после выпечки лаваша теста женщины лепили удлиненные буханки, оставляя в середине отверстие. На стену тонира лепилось несколько буханок, которые в процессе выпечки вздувались и нередко слипались парами. В этом случае «спаренные хлеба» разделяли над головой неженатых и незамужних, чтобы, согласно поверьям, они нашли себе пару. Армянки пекли и так называемый цахик-хац — хлеб-цветок. Однако он не был в форме цветка, это был обычный батон, получивший название из-за «зацветающих» на нем в процессе выпечки пузырьков. Считалось, что если беременная женщина съест такой хлеб, то у ее будущего ребенка будут большие красивые глаза.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ОБРЯДОВ СВЯЗАНО С ТОНИРОМ. СРЕДИ НИХ — «аманорья крак», или «новогодний огонь». Согласно традиции, в новогоднюю ночь в тонир бросали не ветки или куски дерева, а целые крупные пеньки, чтобы огонь горел непрерывно с вечера последнего дня уходящего года до утра года наступившего. Это обеспечивало плавный переход из одной календарной даты в другую с немеркнущим семейным очагом, полным тепла и приготовленных в тонире яств. «Курсу шурдж», или «вокруг курси» — этот ритуал особенно многогранен. «Курси» — это небольшой атрибут мебели, похожий на столик с короткими ножками, на котором раскатывали тесто, а после выпечки хлеба его клали над тониром. Члены семьи, а также гости любили опускать ноги в теплый тонир, особенно в холодную погоду, и обедать за этим мини-столом. Зимой также было принято стелить постели «вокруг курси» и спать в тепле.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ОБРЯДОВ СВЯЗАНО С ТОНИРОМ. СРЕДИ НИХ — «аманорья крак», или «новогодний огонь». Согласно традиции, в новогоднюю ночь в тонир бросали не ветки или куски дерева, а целые крупные пеньки, чтобы огонь горел непрерывно с вечера последнего дня уходящего года до утра года наступившего. Это обеспечивало плавный переход из одной календарной даты в другую с немеркнущим семейным очагом, полным тепла и приготовленных в тонире яств. «Курсу шурдж», или «вокруг курси» — этот ритуал особенно многогранен. «Курси» — это небольшой атрибут мебели, похожий на столик с короткими ножками, на котором раскатывали тесто, а после выпечки хлеба его клали над тониром. Члены семьи, а также гости любили опускать ноги в теплый тонир, особенно в холодную погоду, и обедать за этим мини-столом. Зимой также было принято стелить постели «вокруг курси» и спать в тепле.

Все эти ритуалы и обряды Арен Аветисян красочно передал в своих живописных работах. «По ходу исследования я обнаружил, что еще меньше века назад было принято передавать соседям «матах» (жертвоприношение) не через порог их жилища, как это принято сейчас, а через ертик хацатуна. Ертик — это отверстие в крыше строения, в данном случае хлебопекарни, через которое выходил дым. Я отразил на холсте и эту тему», — говорит Арен. А вот обряд «кофе-брейка», говоря современным языком, Арен запечатлел в стихотворении «Хацатун», вошедшем в его первую литературную брошюру «Хацапатум», презентованную в рамках экспозиции «Песнь хлеба».

От имени Центра искусств «Нарекаци» всем организаторам вечера — Лале Мнеян, Арену Аветисяну и ансамблю «Востан» глава центра Нарек Арутюнян преподнес символ в виде красного керамического граната. Выставка продлится в «Нарекаци» около недели. Не исключено, что потом ее смогут увидеть и жители Гаварской области, также причастные к проекту своими рассказами.