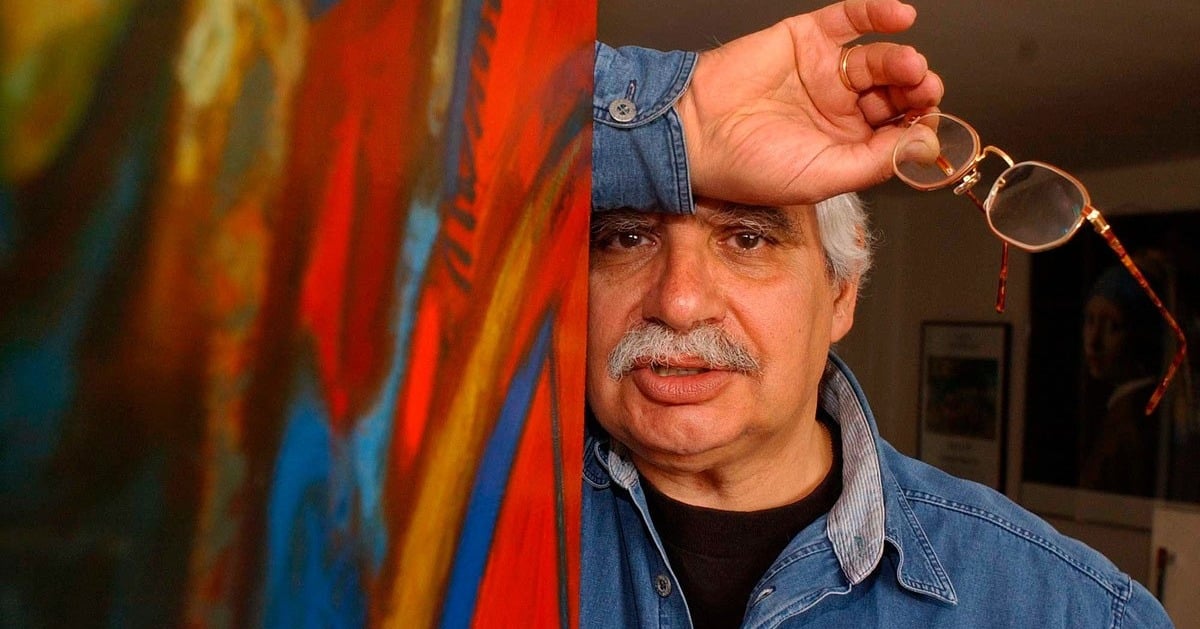

Масштаб творческой деятельности Геннадия Дадамяна был необычайно широк и разнообразен. Кандидат экономических наук, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии «Ника», создатель и директор Высшей школы деятелей сценического искусства при ГИТИСе МК РФ, член коллегии департамента культуры г. Москвы, вице-президент международной организации поддержки профессиональных танцовщиков, профессор ГИТИСа. Дадамян вел курс лекций по истории театрального дела, социологии искусства культурологических проблем театрального процесса… Он — автор пяти монографий и более 130 научных статей.

С ЭТИМ УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ В НОЯБРЕ 1989 г. во время Всероссийской театральной конференции в Омске. Геннадий Дадамян приехал на третий день, и конференция получила новое дыхание. В день его выступления зал Дома актеров был так переполнен, что, казалось, его стены не выдержат напора публики. Он сразу вызвал всеобщий интерес, покорил глубиной мысли юмором. Три дня общения с ним остались в памяти навсегда.

Во всем, что он делал, говорил, было что-то до такой степени оригинальное, индивидуальное, что, слушая его, забывалось об обычных подходах, материалах и оценках. Он был не только экономист, теоретик, социолог, но и, конечно же, психолог — чрезвычайно тонкий, ненасытно любопытный к неразгаданным звучаниям жизни и театра. Его занимало то неуловимое, что часто не доходит до сознания и что воспринимается интуитивно, философски, сложной поэтической ощупью. Это была стихийная, нечеловеческая жажда — познать непознаваемое, постичь непостижимое, охватить неохватное.

Уезжая на третий день в Иркутск, Геннадий Григорьевич обещал мне прислать статью для нашей газеты. Через пару недель он позвонил из Москвы и сообщил, что уже отправил в Ереван с кем-то из своих знакомых, но, увы, попала она ко мне с большим опозданием, когда ее автора уже не было в живых. Представляя вниманию читателей сатирический очерк, мы предполагаем, что тема его актуальна и сегодня.

ТЕАТР, ЛЮБИМЫЙ НАРОДОМ

…Главный дирижер пошел на отчаянно смелый шаг: он решил быть одновременно и главным режиссером.

Вообще как-то получилось, что с Главным этому коллективу фатально не везло. Когда-то Главным был, как шептались его недруги, гениальная посредственность. Он держался таинственным Сактя Муни, завел себе преданных подручных и всем другим методам работы предпочитал один — метод физических действий.

ЕГО СМЕНИЛ НЕБЕСТАЛАННЫЙ, НО БОЛЬНО УЖ ШЕБУТНОЙ Главный с семью пятницами на неделе. Никто не знал, какое очередное коленце он выкинет завтра. Каждый божий день он предлагал оркестру исполнять давно заученные партитуры в новой аранжировке. В конце концов терпение музыкантов лопнуло, они взбунтовались и сместили его. Что ж, власть объединившихся против Главного оркестрантов — страшная сила. Однако преемник оказался совсем уж бесталанным дилетантом: за что бы он ни брался — все проваливалось. Его широко разрекламированные программы терпели крах, но верные клакеры бешено аплодировали и устраивали ему громкую овацию.

Единственное, что ему действительно удалось в своем старческом маразме, — нахватать побольше званий.

А потом падучей звездой по небосклону промелькнули один за другим Главные, долго не задерживаясь. Такая, видимо, выпала этому коллективу планида: все Главные выбились в лидеры, не будучи при этом личностью.

Расплата была неизбежна: знаменитый когда-то на весь мир коллектив откатывался на самую далекую периферию общественного внимания. Все предприятие оказалось на грани полного финансового краха. Спасти ситуацию мог только приход нового Главного.

Он сразу понравился всем — молод, энергичен, имеет программу, открыт новым идеям. В застойном коллективе повеяло ветром перемен. Оркестр его признал, правда, не без некоторых колебаний, зрители и слушатели — заждались. «Хватит жить старыми спектаклями, — поделился Главный новый. — Основное для нас — творческий поиск». — «А как же наши традиции?» — подал голос кто-то из оркестрантов. — «Будем экспериментировать в рамках традиции», — властно отрезал Главный.

К постановке выбрали пьесу из отечественной классики, но играть решили по-новому. С оркестром никаких проблем не возникало: все его инструменты были давно и привычно налажены, а музыканты чутким ухом улавливали каждое малейшее движение даже не руки, души Главного. Сложнее было с труппой. Старую распустили — она стала творческим балластом, а сформировать новую поручили комиссиям из оркестрантов. Артистов набирали по всей стране из самых разных кандидатов. Каждый, в ком еще билась жилка общественного лицедейства, старался попасть в труппу.

К постановке выбрали пьесу из отечественной классики, но играть решили по-новому. С оркестром никаких проблем не возникало: все его инструменты были давно и привычно налажены, а музыканты чутким ухом улавливали каждое малейшее движение даже не руки, души Главного. Сложнее было с труппой. Старую распустили — она стала творческим балластом, а сформировать новую поручили комиссиям из оркестрантов. Артистов набирали по всей стране из самых разных кандидатов. Каждый, в ком еще билась жилка общественного лицедейства, старался попасть в труппу.

Оркестранты не скрывали своих корпоративных предпочтений, отбирая преимущественно музыкантов. Самый захудалый флейтист или цимбалист из глубинки проходил, а действительно драматическим талантам пробиться было трудно. Разумеется, на комиссии бесконечным потоком шли жалобы, но их рассматривал синклит особенно доверенных оркестрантов. Впрочем, кое-кто на удивление пробился даже совсем без начальной музыкальной подготовки. К оркестрантам они относились с понятным и нескрываемым подозрением, те платили им искренней взаимностью.

ПОСЛЕ ДОЛГИХ ПЕРИПЕТИЙ И НЕИЗБЕЖНЫХ ПОПРЕКОВ труппу наконец-то собрали. Как всегда, оказалось много званых, но мало избранных. Она бурлила, распадаясь на группы.

Главный сказал: «Выступать будем на самой большой сцене и без репетиций. Сыграемся по ходу работы. Закончим поздно — не страшно, караул подождет. Да, кстати, решено транслировать спектакль по телевидению». Бывалым опытным оркестрантам такое пришлось не по душе — все-таки надо сначала сыграться, понять кто чего стоит, на какой платформе стоит. Но большинство восприняло новость с восторгом — каждый ждал своего выхода, как звездного часа. Девизом стало: «Теперь или никогда».

«Забудьте о прошлых режиссерах, — продолжал между тем Главный. — Их методы работы нам не подходят. Они строили свой особый, я бы сказал, камерный театр, но не в таировском, а совсем в другом смысле. Мы же будем работать по-новому, без домашних заготовок и предварительной режиссерской экспликации. Успех зависит от нас. Помните, для нас мы сделали все сами.» — «Ага, — быстро смекнули понятливые оркестранты, — для нас мы сделаем все». Труппа же наивна уверовала: «Мы сделаем все сами».

Главный сел у режиссерского пульта, помощники заняли места рядом. Это сразу вызвало подозрение у труппы — по какому такому праву их выделили? Главный терпеливо объяснил: по праву единоначалия и по принципу единой художественной воли. Они помогут нам держаться наших традиций. Надеюсь, — испытующе спросил он, — никто из вас не ставит под сомнение наши традиции? Дружный хор большинства заверил его, что у них и в мыслях не было заглядываться на зарубежный авангард, мы выбрали свой путь, свои методы. А концертмейстер первых скрипок клятвенно заверил, что не может и никогда не поступится своими принципами.

…Первое действие удалось на славу. Скептики, а их тоже хватало, были посрамлены. Зрители, даже искушенные иностранцы, смотрели взахлеб. Ошиблись умудренные знатоки, утверждавшие, что сюжет, как в античной трагедии, известен заранее и подробно расписан по отдельным мизансценам. Уже в самом начале произошло непредсказуемое: авторитет Главного был поставлен под сомнение — ему бросил перчатку никому не известный смельчак даже не из первого состава. Соглашаясь с заслугами Главного как опытного дирижера, он усомнился в его режиссерских талантах. «Наш главный, — сказал он, — показал себя авторитетным и знающим дирижером. Но рано или поздно авторитетность в нашем коллективе перерождается в авторитарность. А это мы уже проходили. Поэтому я предлагаю в Главные свою кандидатуру. Разница в наших программах проста: я предлагаю видеть дальше, идти быстрее, работать эффективнее».

Оркестранты и большинство труппы своего лидера в обиду не дали, стеной за него встали. «Нет, нет, — запротестовали музыканты. — Мы в таком темпе играть не приучены и экспериментировать не будем». Обсуждение альтернативной кандидатуры большинство отклонило, хотя потом, при трезвом размышлении, его программа оказалась весьма и весьма достойной. Храбрец в один миг прославился, но надолго остался в статистах. Главный, как это принято в театре, его в упор не видел.

ПОДТВЕРДИВ СВОИ НЕСОКРУШИМЫЕ ПРАВА НА ВЛАСТЬ, Главный был обстоятельно демократичен. Возможность самовыражения в индивидуальном показе получили все, кто этого настойчиво добивался. О, какой это был замечательный показ! Такое не снилось даже режиссерам столичных театров. Это было роскошное всенародное лицедейство — каждый, выходивший на сцену, старался утвердить себя пропагандистом разыгрываемой драмы. Некоторые неопытные артисты тянули одеяло только на себя, другие, более подготовленные к правилам драматической игры в предлагаемых обстоятельствах, шли целой командой. Говоря честно, далеко не все было профессионально, явно выпирала самодеятельность и наработанные в прошлом штампы. Самые талантливые переучивались на ходу, но оркестрантам интеллигентная сценическая речь давалась с трудом, привычней были удары в командные тулумбасы.

Диалога поэтому не получилось — каждый говорил о своем наболевшем, но благодарные зрители сопереживали всем. Критики, если таковые еще были, терялись — ни в какие известные схемы разыгрываемое действо не укладывалось. Это был одновременно и театр переживания, и театр представления, иногда даже эпический театр, но чаще — театр абсурда. Действия — в его традиционном каноническом смысле — было мало, но слов хватало, и многих это устраивало: «Не в слове дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело!» — говорил горьковский Лука. Главный ответ знал, но его никто не спрашивал. Как опытный театрал Главный понимал, что человек самотипизируется даже в слове. Больше скажет — яснее станет, с кем он и куда идет. Вот и чудно, вот и славно.

В какой-то момент действие стало буксовать. «Мы становимся театром Слова — самокритично признавались одни. — Не надо так много говорить, надо действовать. У нас есть великие таланты, чтобы потрясать зрителей». Им возражали: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужен результат — великий спектакль». Большинство же считало: «Нам не нужны великие таланты, в нашем коллективе важнее послушные актеры. Послушание Главному — наша традиция».

В ТРУППЕ НАЧАЛОСЬ БРОЖЕНИЕ. Группа столичных драматических актеров выделилась и выступила с декларацией: «Не хотим играть под дудку оркестра. Кстати, им положена большая зарплата и прочие блага? Надо раз и навсегда решить — кто в нашем театре главнее: оркестр или труппа?» — «Оркестранты в среднем зарабатывают не так уж много, — уверовал их Главный. — Я сам музыкант и хорошо знаю их быт. Заодно учтите, что сейчас в оркестр и силой никого не загонишь. Так что не будем ссориться. Нам нужен консенсус.» — «С такими музыкантами новых мелодий никогда не сыграешь», — противилась группа. На помощь Главному кинулась неопытная начинающая актриса: «Может, пора расходиться? — предложила она. — Дома ведь дети маленькие, поить-кормить их надо, да и в школу им давно пора».

Оркестр ждал знака Главного, чтобы привычно грянуть «Славься» Глинки. Но Главный молчал. Эстафетную палочку перехватили наши славные ратоборцы, обстрелявшие зал тяжелой артиллерией патриотизма. И тогда на сцену вышел человек, которого одни любили, другие ненавидели, одни проклинали, другие превозносили до небес. Он перенес в своей жизни все — и хулу, и хвалу, остался глубоко порядочным, очень талантливым и бесконечно свободным.

Он успел сказать, что оркестру следует отказаться от жестких правил китайской пентатоники, а труппе — свободно самоопределиться в своих целях. Договорить ему не дали. Подавляющее большинство топало и орало. «Распни его». Это был уже не театр абсурда, а страшный театр ужаса. «Что и требовалось доказать», — грустно сказал Главный невозмутительному помрежу. Первое действие заканчивалось под всхлипы маленькой отчаянной женщины, бросившейся на защиту таланта.

В антракте зрители вслух и широко обсуждали увиденное. Все сошлись на том, что такого еще не видели. Это было захватывающе интересно, а местами — просто талантливо. Многие признали Главного выдающимся режиссером. Все с нетерпением ожидали второго действия. Увы, как это практически всегда бывает в наших театрах, оно оказалось слабее первого. Главный по-прежнему был вальяжен и обольстителен, но на дворе стояла уже совсем другая погода. Зрители порядком подустали, но это еще не так страшно. Страшно другое — караул. Как он там — устал ждать или еще нет?

Публикацию подготовила Наталия ГОМЦЯН