ОБЕ СИМФОНИИ ВЫЗВАЛИ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ПУБЛИКИ. ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО отсутствия (за дирижерским пультом стояли в это время в основном гастролеры) Эдуард Топчян дирижировал с каким-то особенным увлечением и радостью. Это была истинно творческая работа. Он продемонстрировал гармоничный дирижерский комплекс и артистическое обаяние, показал способность волевого воздействия на оркестр, замечательный дар пластической импровизации, тонкое ощущение природы мелодизма и динамической текучести музыкальных форм.

Нельзя было не восхититься удивительным звучанием оркестра, тонкой нюансировкой, слитностью, общим ощущением стиля, редкой контактностью. И качества эти внес прежде всего дирижер — настойчивый в требованиях, ясный в намерениях, отчетливый в их пластической передаче. А главное — перед нами зрелый мастер с определившейся творческой манерой. Никакого напряжения, жест — легкий, многое играет с полунамека. Темперамент, нередко бурно проявляющийся в жизни, за пультом ограничен чувством меры и вкуса. И оркестр, естественно, был на высоте.

Бетховенская симфония в интерпретации оркестра и его дирижера была озарена особым светом, идиллические картины согреты теплым искренним чувством. С самого вступления симфония захватывает романтической картиной с тональными блужданиями, неопределенными гармониями, отдельными таинственными голосами. Фагот, гобой и флейта словно переговаривались между собой. Особенно романтичным был финал, где в легких шуршащих пассажах чувствовалось кружение каких-то легкокрылых существ. Достойный уровень обеспечила духовая группа оркестра. Перекличка высоких деревянных и низких струнных инструментов подчеркивала шутливый, игровой склад побочных партий. Музыка Четвертой симфонии Бетховена глубоко тронула своим эмоциональным тоном. Оркестру удалось донести тонкую красочность партитуры, контрасты сочных звучаний тутти и прозрачно-прихотливых, как бы импровизационных сольных эпизодов.

Игра оркестра под управлением Топчяна выражает не только заложенные в партитуре чувства, но и мысли современного художника о той музыке, которую он исполнял, о времени и связи времен. О своем отношении к ней, музыке. И эти свойства отчетливо проявились и в исполнении другого монументального полотна — Четвертой симфонии Малера, для которой характерно соединение эмоциональной непосредственности и трагической иронии, жанровой зарисовки и символики.

ЭТУ СИМФОНИЮ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ УСЛЫШАТЬ ВПЕРВЫЕ В БОСТОНСКОЙ филармонии с ее феноменальной акустикой, в исполнении прославленного Бостонского симфонического оркестра под управлением знаменитого дирижера Хайтинга несколько лет назад. Впечатление непередаваемое! И, естественно, я испытывала некоторое напряжение, отправляясь на прослушивание этой симфонии в интерпретации нашего оркестра. Но прошло уже несколько лет, и ссылаться на игру Бостонского оркестра и дирижера Хайтинга как на мерило какого-то художественного критерия, невозможно. Нельзя запомнить манеру дирижера, темп, в котором играл оркестр, да и вообще многие другие особенности. Они не могут уложиться в памяти навсегда. Игру оркестра невозможно зафиксировать раз и навсегда, поэтому параллели несерьезны.

Четвертая симфония Малера была исполнена оркестром под управлением Топчяна зрело, с подкупающе строгой простотой. Главное — дирижер сумел заразить оркестр артистическим чувством любви к этой музыке, внутренней творческой наполненностью, «самым необъяснимым и самым действенным средством дирижера». Свою симфонию Малер называл юмореском, видавшим очень мало радости». В критике о ней сложилось мнение как о доброжелательно-юмористической, идиллистически шутовской. Поразил оркестр, осиливший эту неординарную партитуру, сыгранность и отчетливость деталей, особенности малеровского звучания, ясность общей концепции. Словом, оркестр, подвигнутый дирижером на большое дело, подчинившийся его твердой руке, определял его сдержанную манеру дирижирования в момент исполнения. Верный малейшему велению композитора, дирижер сумел стать и ироничным, и драматичным, не становясь при этом театральным. Дирижерские требования даже не подразумевают аккуратности в следовании тексту, они подразумевают незаурядное понимание. Поэтому звучание редкое. Каждый импульс дирижера, посланный оркестру, каждая эмоция, достигая публики, возрастают с каждым звуком. Эта эмоция принята и оркестрантами, и публикой как своя. При этом у оркестра свое неповторимое звучание, свой тембр — насыщенный, праздничный, легкий, подвижный, богатый оттенками. «Дыхание» — особое.

Четвертая симфония Малера была исполнена оркестром под управлением Топчяна зрело, с подкупающе строгой простотой. Главное — дирижер сумел заразить оркестр артистическим чувством любви к этой музыке, внутренней творческой наполненностью, «самым необъяснимым и самым действенным средством дирижера». Свою симфонию Малер называл юмореском, видавшим очень мало радости». В критике о ней сложилось мнение как о доброжелательно-юмористической, идиллистически шутовской. Поразил оркестр, осиливший эту неординарную партитуру, сыгранность и отчетливость деталей, особенности малеровского звучания, ясность общей концепции. Словом, оркестр, подвигнутый дирижером на большое дело, подчинившийся его твердой руке, определял его сдержанную манеру дирижирования в момент исполнения. Верный малейшему велению композитора, дирижер сумел стать и ироничным, и драматичным, не становясь при этом театральным. Дирижерские требования даже не подразумевают аккуратности в следовании тексту, они подразумевают незаурядное понимание. Поэтому звучание редкое. Каждый импульс дирижера, посланный оркестру, каждая эмоция, достигая публики, возрастают с каждым звуком. Эта эмоция принята и оркестрантами, и публикой как своя. При этом у оркестра свое неповторимое звучание, свой тембр — насыщенный, праздничный, легкий, подвижный, богатый оттенками. «Дыхание» — особое.

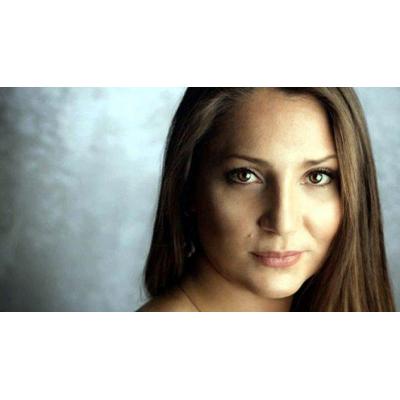

В ЧЕТВЕРТОЙ СИМФОНИИ ПРОБЛЕМА СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ ПОЛУЧАЕТ таинственно-причудливое воплощение — в финале звучит песня-притча. В качестве солистки выступила итальянское сопрано Барбара Фриттоли, хорошо известная в Европе. Известна она и в Ереване: в минувшем году она принимала участие в международном фестивале, посвященном памяти выдающегося певца Гегама Григоряна. Певицу тогда пригласил художественный руководитель Национального театра оперы и балета им. Спендиарова и организатор фестиваля Константин Орбелян.

После дебюта в Ла Скала певица проявила себя в качестве чуткого интерпретатора в моцартовских операх и как незабываемая Дездемона в «Отелло». Красивый голос певицы обработан на высочайшем уровне. Она — яркий представитель итальянской школы. В финале симфонии ее голос звучал естественно, легко, свободно, драматически завершенно. Жесты ее скупы, мимика одухотворенная. Чистота, лиризм сквозят в каждой фразе, в каждой ноте. Оркестр был понимающим собеседником певице, а зал стал свидетелем их беседы; контакт был установлен мгновенно. Шквал аплодисментов в финале — выражение искренней благодарности аудитории за радость общения с высокой музыкой.