Алла Демидова — великая русская актриса. Без неё невозможно представить фильмы Тарковского и Муратовой, спектакли Любимова, Эфроса и Васильева. Она читает стихи Ахматовой, Цветаевой и Бродского так, что кажется, будто ты их слышишь впервые. Сложно дать определение понятиям «интеллигент» и «интеллектуал», но к Алле Cергеевне они подходят точно. Интервью давать актриса не любит и избегает журналистов. Но корр.»ГА» Демидова сделала исключение с одним условием. Рассказала только о Сергее Параджанове, которому 9 января исполнилось бы 90 лет.

— Когда твои друзья становятся народными кумирами, то свои воспоминания о них кажутся мелкими и незначительными. Ну что, например, можно рассказать о Высоцком, Тарковском, Параджанове, которых теперь знает весь мир? Хочется сгладить все острые углы, которые неизбежны при близком общении. Но тем не менее…

— Алла Сергеевна, как вы познакомились с Параджановым?

— Алла Сергеевна, как вы познакомились с Параджановым?

— Однажды в Киеве, когда со студии, где я снималась в «Лесе Украинке» в 1970 году, мы ехали в гостиницу, кто-то мне показал балкон на одном из угловых зданий. На балконе стоял бюст. Я не очень удивилась: мало ли их? Мы привыкли к официальным бюстам. Но мне сказали: «Это Параджанов». На балконе стоял бюст Параджанова. Это были его балкон и квартира.

Много позже я случайно натолкнулась на его воспоминания: «Моя вина… в том, вероятно, что я родился. Потом увидел облака, красивую мать, горы, собор, сияние радуги, и всё – с балкона детства… Потом… бесславие и слава… Я был счастлив, добр, жил среди друзей, что-то произвел, многое почувствовал – и за все это надо платить». Мир узнал Параджанова – кинорежиссера и художника – незадолго до его смерти в 1990 году. Прошло еще десять лет, прежде чем появилась возможность опубликовать его удивительные, написанные белыми стихами сценарии. Потом уже в Ереване Завен Саркисян создал музеи Параджанова. Устраивались его выставки, шли по миру ретроспективы его фильмов – «Цвет граната», «Легенда о Сурамской крепости», «Тени забытых предков», «Ашик-Кериб», «Киевские фрески».

А тогда, в Киеве, я его встретила случайно на студии и после этого стала получать подарки: уникальные расшитые украинские платья, иногда бутылку вина, гуцульскую меховую расшитую безрукавку. Причем все это не сразу, а с нарочными: кто-то приезжал в Москву, заходил ко мне и говорил: «Это от Параджанова».

— Вы в своей книге воспоминаний удивительно красочно описываете тбилисский дом Параджанова. Когда вы попали туда и какое впечатление было от первой встречи?

— Когда в 1979 году мы с театром были на гастролях в Тбилиси, он устроил прием для нашей «Таганки». Я немного опоздала, но, поднимаясь по старой мощеной булыжником улице Коте Месхи, уже по шуму догадалась, куда надо идти.

Дом двухэтажный, маленький, огороженный небольшим каменным забором. Двор тоже маленький. Я сразу обратила внимание на небольшой круглый не то колодец, не то фонтан; он был заполнен вином, и в этом водоеме плавали яблоки, гранаты и еще какие-то экзотические фрукты. Вокруг колодца стояли наши актеры, черпали из него и пили. Посередине двора на ящиках лежала большая квадратная доска, покрытая цветной клеенкой, – импровизированный стол, на котором стояли тарелки, а в середине в большой кастрюле что-то булькало, шел пар и вкусно пахло.

В левом углу двора за решеткой был портрет Параджанова, закрытый как бы могильной или тюремной решеткой. «Это – моя могила», – сказал он мне потом. Портрет стоял на земле, а перед ним – сухие цветы, столетник и какое-то чахлое деревце.

Все балконы второго этажа были устланы коврами, через перила свисали лоскутные одеяла и коврики. Сам двор был выложен разноцветными плитками. Сияло солнце. Все сверкало. Было красиво и очень красочно. Ощущение было от всего этого пиршества праздничное, и казалось, что ты попал в какой-то волшебный театр.

А с неба свисал черный кружевной зонтик, он висел в центре двора, как абажур. Меня встретил Параджанов, я сказала: «Какой прекрасный зонтик». Он тут же его опустил, оказалось, что зонтик висел на каких-то невидимых лесках, отрезал его и подарил мне. Я только успела промямлить: «Жалко, ну хотя бы еще чуть-чуть повисел для красоты». На это Параджанов: «Ты видишь, какая ручка! Это саксонская работа. Ты ее отрежь и носи на груди, как амулет, потому что это уникальная работа севрских мастеров. Это Севр».

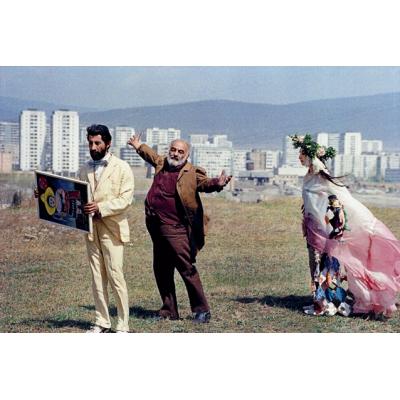

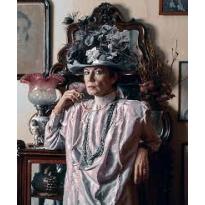

Потом он приказал сфотографировать меня, себя: ему очень понравилось, что я была вся в белом и в белой французской шляпе. Особенно его восхитило, что я была в шляпе, – ибо шляп в то время никто не носил, и он все время приговаривал: «Ну вот, теперь наши кекелки будут все в шляпах. Как это красиво – шляпы! Я заставлю их всех в шляпах ходить. Шляпы. Шляпы…» И нас все время фотографировал какой-то мальчик, которого Параджанов отрекомендовал как самого гениального фотографа всех времен и народов. Он никогда не скупился на комплименты.

А шляпы, видимо, его всерьез задели, потому что, когда я через несколько лет опять попала в Тбилиси, Сережа привел меня в какой-то дом, где в просторных залах он готовил выставку своих шляп.

На втором этаже за балюстрадой из лоскутных одеял стояла жена Гии Канчели. Безумно красивая утонченная грузинка. По балюстраде ходили, тут же ели, пили и пели актеры «Таганки» и Театра Руставели и смотрели вниз с балкона, как в театре, на представление, которое внизу разыгрывал Параджанов. Среди актеров расхаживал какой-то милиционер, которого Параджанов всем представлял, как на светском рауте. Позже выяснилось, что милиционер пришел из-за прописки, которой у Сережи не было. Тут же был какой-то лагерник – приехал к нему в гости. Отдельно справа, на втором этаже под гирляндой красивых сухих перцев, сидела рыжая толстая женщина в байковом цветном халате с большими сапфирами в ушах и молча за всем этим наблюдала. Я спросила: «Кто это?» – «А… Это моя сестра. Я с ней уже два года не разговариваю», – бросил на ходу Параджанов.

Мы прошли в его комнатушку, которая вся была забита инсталляциями, портретами, коллажами, натюрмортами, сухими букетами, какими-то золотыми тряпочками, накинутыми на севрскую посуду, свисали уникальные кружева. Пещера Алладина или лавка старьевщика. Комнатка Параджанова была очень-очень маленькой. Почти все пространство занимал установленный в середине квадратный стол. На столе было очень много еды в старинных разукрашенных грузинских мисках. Стояли уникальные бокалы, разноцветные бутылки (пустые), какие-то чайники с розами. Ковры. Кое-где пестрели павлиньи перья. Все это сверкало, переливалось и завораживало. Какой-то диковинный притягательный базар, где хотелось разглядывать каждую вещь отдельно. Но Параджанов меня потащил куда-то дальше – знакомиться с грузинскими актерами. Я ушла быстро, потому что совсем не знала, как вести себя на таком восточном празднике.

— В Тбилиси Параджанов познакомил вас с прекрасной художницей Гаяне Хачатурян…

— У меня есть несколько ее рисунков, жалко, что тогда я не сумела купить ее картины: уникальные, с призрачными фигурами людей и животных. Сейчас они висят в музеях по всему миру. Впрочем, позже я все же приобрела одну ее работу маслом: на темном фоне – разноцветные костюмы и маски странствующих актеров – как воспоминание о том первом моем посещении дома Параджанова.

— Об уникальных шляпах Параджанова знает весь мир. У вас хранятся несколько из них…

— Об уникальных шляпах Параджанова знает весь мир. У вас хранятся несколько из них…

— Однажды Сережа узнал, что мы с Эфросом возобновляли наш «Вишневый сад», и решил сделать шляпы для моей Раневской.

И вот как-то ночью Катанянам позвонил один молодой красивый грузинский священник и сказал, что привез от Параджанова для Демидовой две огромные коробки со шляпами, которые нужно сейчас же передать. И хотя этой ночью была гроза, я тут же прибежала к Катанянам за коробками.

Это уникальные шляпные коробки. Обе декорированы. Одна — черная, другая — сиреневая. Каждая из них стоит отдельного рассказа.

Сбоку на черной коробке выложена летящая чайка: Параджанов взял просто два белых гусиных пера, которые у него явно валялись где-нибудь во дворе, крест-накрест склеил их, вместо глаз приделал блестящую пуговицу, и все. Получилась летящая чайка. А тряпку, которую он вырезал из какого-то сине-белого подола, он приклеил снизу, и получилось море. Чайка над волнами. Еще интереснее дно этой коробки, названное им — «тоска по черной икре». Но я бы назвала этот гениальный коллаж «рыбой». Плавники этой «рыбы» сделаны из обыкновенных гребенок, чешуя — из остатков кружев, а саму «рыбу» окружают водоросли из ниток, тряпочек, кружев — и все выкрашено в черный цвет.

Изнутри черная коробка была выложена картинками из театральной жизни. А с внешней стороны — картинками типа «Крупская, сидящая за патефоном», вырезана и надпись «Гармоничный талант». И вдруг сбоку, неожиданно, фигурка задумавшегося человека. Неожиданность-случайность — это стиль Параджанова в такого рода коллажах.

Внутри этой коробки лежала черная шляпа. Эту шляпу Параджанов назвал «Аста Нильсон». Верх — тулья из черных перьев. Об этой тулье он потом сказал: «Обрати внимание, Алла, эта тулья от шляпы моей мамы».

На что Вася Катанян тут же заметил: «Врет, никакой не мамы. Где-нибудь подобрал на помойке».

Коробка из-под сиреневой шляпы была сине-бело-сиреневая и тоже вся раскрашена, обклеена материей, кружевами, но в другом стиле: Параджанов украсил ее бабочками. Дело в том, что однажды я рассказала ему историю, как была феей-бабочкой для дочки моего приятеля художника Бориса Биргера. Когда девочка первый раз пришла ко мне домой, чтобы поразить ее детское воображение, я украсила всю квартиру бабочками из блестящей ткани. Большая бабочка висела также и на входной двери. И даже на длинном моем платье, в котором я была в тот день, «сидели» бабочки. Для девочки я на всю жизнь осталась феей-бабочкой. Параджанов не забыл эту историю и прислал мне «привет» бабочкой на коробке.

Когда я показала шляпы и шарфы Эфросу, он мне не разрешил в них играть. Он сказал, что это кич. Я не согласна, это не кич. Кич всегда несоответствие. Хотя, если вдуматься, шляпы Параджанова действительно не соответствовали спектаклю Эфроса, очень легкому и прозрачному. Эти шляпы утяжелили бы рисунок спектакля. Но сами по себе они — произведения искусства. В искусстве есть понятие авангарда. Мне кажется, что авангард — это прежде всего эпатаж общественного вкуса, но с идеальным своим. А у Параджанова был абсолютный вкус. Черная коробка долго стояла на шкафу просто как коробка, и каждый раз мне приходилось ее снимать, чтобы показать дно. Наконец я вырезала дно и повесила его на стену тоже как картину.

К шляпам было приложено письмо-коллаж на трех страницах. Когда его разворачиваешь, получается длинное письмо — фотографии о том, как он делал эти шляпы. На обороте написано: «Аллочка! 1 Извините — на большее не способен! (Не выездной.) 2. Шляпа «Сирень». Желаю успеха! Он неизбежен! Привет супругу».

— Алла Сергеевна, вы не раз говорили, что не любите вcпоминать прошлое. А как можно жить без него?

— Я все уже сказала в моей книге «Ностальгия — это память». Но я не живу прошлым, хотя мне уже много лет. Почти никого из моих близких уже нет на этом свете. Но я уверена, что в другом мире мы непременно встретимся.