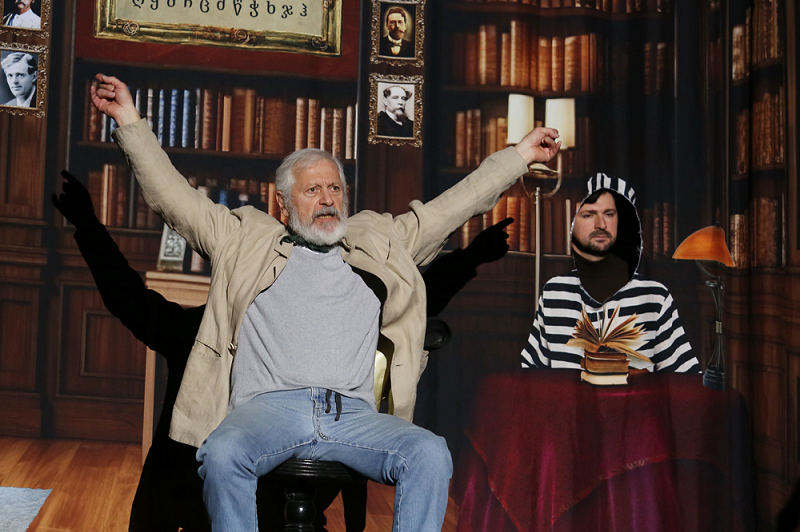

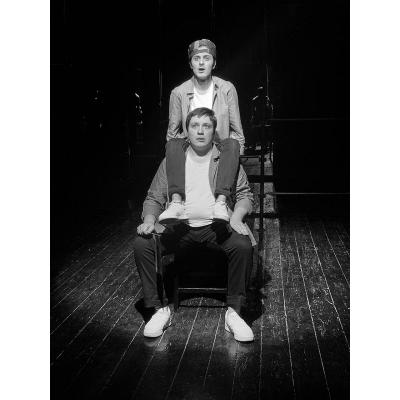

Армянин и армянин. Брюнет и шатен. Худой и длинный и плотный и коренастый. Лидер и холерик и рефлексирующий романтик. Единственное, что их на первый взгляд объединяет, — возраст. Мальчишки, совершенные мальчишки! Мальчишки, решившие со сцены и вместе с нами искать ответы на вопросы, которые, оказывается, волнуют не только взрослых. А то, что к ним стоит прислушаться, несомненно — ведь совсем недавно нам выпала трагическая возможность убедиться в высокой пробе тех, кого было принято считать мальчишками…

В репертуаре Государственного камерного театра появился спектакль-стенд-ап «Армянин и армянин».

ОНИ РАБОТАЛИ И СОМНЕВАЛИСЬ, ДАЖЕ БОЯЛИСЬ — вдруг зритель скажет «еще молоко на губах не обсохло, а все туда же, рассуждать!» «Они» — это еще вчера студенты Государственного института театра и кино Давид Абрамян и Саркис Шогунц. Впрочем, по ходу учебы Давид уже успел проявиться, делал стенд-апы, тексты к которым сам же и создавал, и собирал публику, и даже оказался в штате Камерного. «Армянин и армянин» — еще одна его инициатива.

«Сначала, как повелось, я собирался играть моноспектакль, — рассказывает Давид Абрамян. — Но образ армянина слишком контрастный, весь сотканный из противоположностей. Я понял, что нужна такая «противоположность». Саркис, во-первых, мой друг, во-вторых, полный антипод, по крайней мере чисто внешне. Ну и, получается: один армянин и другой армянин, он и я, мы сами, чтобы без пафоса — даже не «армянин» в каком-то высоком, обобщенном смысле. И когда придумали такое «оправдание», можно было уже не бояться самоиронии».

Но обобщенные смыслы все-таки нарисовались, возникли, да так выраженно, что стали доминантой. И дело даже не в том, что собственные истории — про школу, про первую любовь, словом, весь джентльменский набор среднестатистического юноши — здесь сочетаются с высокими текстами Дереника Демирчяна и Агаси Айвазяна, Давида Мурадяна и Соса Саркисяна. Дело в том, что закон искусства, гласящий, что чем подробно субъективнее история, тем объективнее она становится, срабатывает здесь замечательно. И, кажется, создатели спектакля не до конца это осознают. Как и то, что высказывание от имени «он и я» становится высказыванием, по крайней мере от имени поколения.

«Сегодня хочется ставить то, что сам хочешь видеть и слышать как зритель. У нас действительно, как говорится, накопился ряд вопросов, а после войны все они очень обострились. В нас что-то кипело, и этот спектакль дал возможность сделать выдох, — говорит Саркис Шогунц. — Парадокс в том, что это же мои личные истории, а множество людей подходят после спектакля и говорят: как вы угадали, это же про меня! Честно говоря, в последнее время я часто думал: если невежество стало главным нашим качеством, может, мы заслужили все это… Но я все равно верю, что мы способны измениться! Меня очень радует, что нам удалось как-то влиять на людей, особенно на наших ровесников. Когда спектакль заканчивается, они приходят за кулисы какими-то другими и говорят: вы высказали то, о чем мы не говорим между собой, но мы тоже так чувствуем. И даже если это длится три минуты — все равно здорово».

ЗДОРОВО И ТО, КАК ОНИ РАБОТАЮТ, ШУТЯТ ОСТРОУМНО И СО ВКУСОМ, швы накладывают совершенно незаметно, — когда во всеобщее увеселение врывается тонкая, лирическая, почти рыдающая нота. И не только тогда , когда вспоминают павших. Когда вспоминают военный парад и звучит «на площадь выходят артиллерия, танки, «Искандеры»…

ЗДОРОВО И ТО, КАК ОНИ РАБОТАЮТ, ШУТЯТ ОСТРОУМНО И СО ВКУСОМ, швы накладывают совершенно незаметно, — когда во всеобщее увеселение врывается тонкая, лирическая, почти рыдающая нота. И не только тогда , когда вспоминают павших. Когда вспоминают военный парад и звучит «на площадь выходят артиллерия, танки, «Искандеры»…

«Эту сцену я придумал давно. Тот парад к юбилею нашей армии врезался в мою детскую память, в нем участвовал мой дядя, как я искал его глазами! Сейчас, после войны, сцена парада — самая страшная для меня. Уже был случай, когда мы начали эту картину и женщина прямо в первом ряду стала плакать… И ты работаешь и думаешь: а какое право ты имеешь?! Мы же понимаем, что в ближайшие годы больше не увидим военных парадов. Но все равно это и возрождает надежду», — признается Давид Абрамян.

В спектакле есть не только блестяще и очень корректно сделанная пародия Саркиса Шогунца на народного артиста Артура Утмазяна. Есть шутки и по поводу совсем другого «артиста», которого чаще называют клоуном. Так что уже был и другой случай — когда после шутки по поводу начальника страны зрительница удалилась из зала, громко хлопнув дверью…

«Почему у нас возник культ личности? Ребята, вы это серьезно? Почему нас удалось вывести друг против друга? Да, в спектакле есть тексты типа «так ты завтра и Шуши назовешь азербайджанским». Вот все подобное, что сегодня звучит в нашем обществе, ненормально! Как можно говорить о дружбе с турками, если не прошло и нескольких месяцев! Я потерял стольких друзей, был на стольких похоронах! Вы хотите дружить на их крови, вы уже все забыли?! Возможно, это субъективно, но все это вошло в спектакль и обострило его», — субъективность Давида Абрамяна не смущает.

ИХ ВООБЩЕ МАЛО ЧТО СМУЩАЕТ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА СЦЕНЕ. Они свободны и открыты. Они находчивы и точны. Они обмениваются быстрыми фразами, как виртуозные жонглеры, играют интонациями. Они невероятно подвижны как внутренне, так и внешне, в своих, казалось бы, променадах по сцене, а на самом деле — в четко выстроенных мизансценах. Вдвоем им даже удается в какую-то минуту создать смешную по форме и жуткую по содержанию картину общества — общества, готового пойти стенка на стенку. Пропасть — и опять сближение. И вот они опять стоят рядом, очень разные. Но то, что их объединяет, гораздо больше и значимее того, что их разъединяет. А потому и финал спектакля получается оптимистичный. А может, таков закон стенд-апа?

«Мой старший брат категорически не согласен с нашим финалом, — признается Давид. — Он мне сказал: когда вы даете этот позитивный, светлый финал, люди, у которых есть проблемы с сознанием, забывают о проблемах, которые подняты в спектакле, и уходят, убеждая себя, что все еще будет хорошо! Лучше было бы, если б финал у спектакля был как пощечина».

Тем, кто, как брат Давида, верит в силу искусства, можно предложить финал альтернативный. В спектакле «Армянин и армянин» есть большая сцена танца. Армянин и армянин танцуют кочари — под сиртаки, под фламенко, под джигу, под гопак. Они танцуют уморительно смешно, нелепо, не попадая в такт, наступая друг другу на ноги, и все равно танцуют — свой танец под любую музыку. Пока не научатся, пока их танец не станет победным!