Выставки Art EXPO, инициатором и организатором которых является Министерство культуры РА, давно стали традиционными в Армении, вот почему казалось, что сюрпризов ждать не придется. Но они были. Выставка Art EXPO-2013, развернувшая свои павильоны на центральной площади Вардананц в Гюмри в рамках международной программы «Гюмри — культурная столица СНГ», широко представила достижения и уровень развития в сфере народных ремесел и искусств не только всех областей и городов Армении, но и стран СНГ. Забегая вперед, отмечу, что идея Министерства культуры о многократном расширении рамок Art EXPO была горячо поддержана странами СНГ, в связи с чем принято решение отныне проводить их и в странах постсоветского пространства в алфавитном порядке.

Вторая неожиданность. Выставка, развернувшая свои демонстрационные павильоны в сквере за церковью Аменапркич (буквально в двух шагах от центральной площади), представила реальное положение дел в сфере ремесел и искусств Гюмри.

В выставке Art EXPO-13 принял участие и президент РА С.Саргсян.

Многочасовое путешествие по лабиринтам павильонов оказалось настолько увлекательным, что забываешь об усталости, тем более что буквально на каждом шагу тебя ждет встреча с интересным человеком.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОНД ТАДЖИКИСТАНА представил на суд посетителей выставку работ живописцев Максуда Мирмухамедова и Абдулова Байдулаева: полотна молодых художников дышат зноем, кажется, и барханы подобно караванам верблюдов все куда-то спешат.

В павильоне Туркмении были выложены фотографии и иллюстрированные альбомы фотокорреспондентов газет и журналов этой страны: вот уже второе десятилетие, как она идет по пути стабильного развития, что, по словам гида павильона, раньше было невозможно: по каждому пустяшному поводу приходилось испрашивать разрешения у Москвы.

Приятно удивила экспозиция произведений прикладных искусств из Тавушской области: трудно было оторваться от этих гобеленов, ковров, керамических изделий и т.д., исполненных талантливой молодежью. Необходимо признать, что подготовка прикладников на профессиональном уровне — это государственная задача и ее необходимо осуществлять повсеместно.

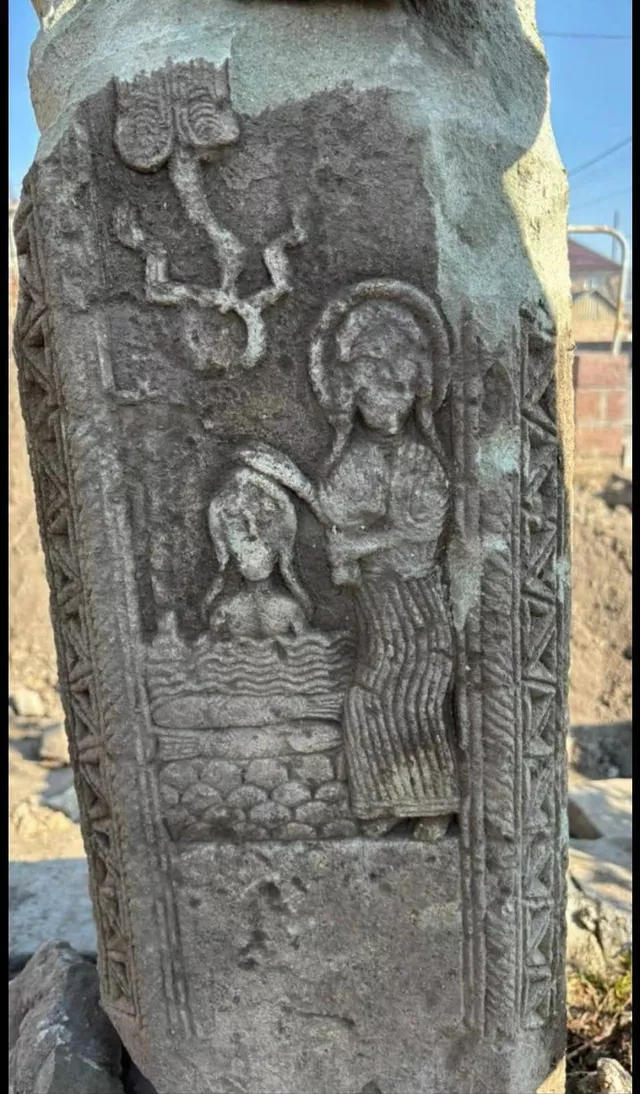

У павильона ГНО по охране исторической среды и историко-культурных заповедников при Министерстве культуры РА познакомился с заслуженным деятелем культуры РА Аргамом Айвазяном. У арменоведа бесчисленное множество научных публикаций — 200 статей и 38 книг. Ученый (у него нет научного звания, не парадокс ли?) всю свою жизнь посвятил изучению хачкаров нахиджеванской Джуги. По его словам, в 1657г. здесь было 10 тыс. хачкаров, 5500 из них были уничтожены турками и азербайджанцами до 1998г., а оставшиеся — до 2006г. Несмотря на все старания варваров, описания этих памятников армянской национальной культуры сохранились в альбомах Аргама Айвазяна, так что их восстановление возможно. Вот что сказал мне на прощание А.Айвазян:

— Гюмрийцы уникальны во всех отношениях, даже в чувствах патриотизма. Когда в XIX веке турки старательно уничтожали столицу средневековой Армении Ани, простой строитель Татеос Антикян в течение 14 лет воссоздавал в Александрополе Анийский кафедральный собор. Как видим, восстановление Аменапркич, разрушенной землетрясением, близится к завершению. В 2007-м году Гюмрийская мэрия обратилась ко мне с просьбой оказать содействие в восстановлении хачкаров Джуги, и гюмрийцы восстановили самые ценные хачкары Джуги.

Между этими двумя фактами, по словам А.Айвазяна, есть символическая связь. Не отрицая сказанного, хочется отчасти возразить: отчего это гюмрийцы, способные в точности воссоздать уникальные хачкары Джуги, не могут вот уже несколько десятилетий возродить ремесла своих отцов?

Последние из могикан

Последние из могикан

До 60-х годов в дедовском доме водились медные тазы для варки варенья и медная кружка (мушурба) для питья воды. Родители их заменили изделиями ширпотреба. С тех пор варенья кажутся не вкусными, а вода — не родниковой…

ПОЖАЛУЙ, ИМЕННО С ТЕХ ПОР И НАЧАЛОСЬ ОТМИРАНИЕ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ. Об их реанимации говорилось все эти годы, дебаты разгорелись особенно после землетрясения: в условиях тотальной безработицы нужны рабочие места, город национальной архитектуры, претендующий стать туристической зоной, должен представить посетителям Гюмри сувениры, поделки и изделия своих мастеровых.

У моего друга Арутюна инженерное образование, в свое время знатным кузнецом был его дед, по другой специальности всю жизнь проработал и отец Арутюна, инструменты деда валялись в подвальном помещении, он их извлек после землетрясения, почистил, привел в божеский вид и заделался кузнецом, да таким, что от заказчиков нет отбоя.

Из приведенного можно заключить, что в каждом из нас живет генетическая память, но надеяться на ее пробуждение не приходится: нужны действенные меры всего гюмрийского общества, городских властей и правительства для возрождения народных ремесел.

Налчаджяны в старом Гюмри были потомственными плотниками, один из них принимал участие в восстановлении Аменапркич. Два года назад умер столяр Рафик Налчаджян, его внук в своем павильоне демонстрирует… инструменты деда.

Обувщиками были Тумасяны. Последний могиканин обувной династии Грант Тумасян был приятно удивлен моим вниманием к его изделиям: нет покупателей и заказов, приходится бедствовать.

27-летний Арутюн Сапонджян с гордостью рассказывает о своих предках, занимавшихся пошивом шапок. Мастер — большой дока в своем деле.

Карпеты, ковры, гобелены, безделушки, поделки, ювелирные украшения и т.д. — всего этого более чем достаточно. Мало или почти уже нет на выставках последних лет керамических изделий и изделий из меди. Единственный на весь город медник Эдуард Жамкочян изнывал от скуки у своего павильона: лишь инструменты и поблекшая за давностью лет мушурба были свидетелями его профессии. Нет, не обучил он своему ремеслу никого, нет учеников и у него. А ведь задача решалась предельно просто. На изготовление одной мушурбы уходит минимум пять дней, стоит же она 25 тыс. драмов. С вычетом стоимости материала остаются гроши. Можно ведь назначить ему зарплату в размере 200-300 тыс. драмов, с тем чтобы он обучил медному делу хотя бы 10 человек?

Многочасовое путешествие по лабиринтам павильонов оказалось настолько увлекательным, что забываешь об усталости, тем более что буквально на каждом шагу тебя ждет встреча с интересным человеком.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОНД ТАДЖИКИСТАНА представил на суд посетителей выставку работ живописцев Максуда Мирмухамедова и Абдулова Байдулаева: полотна молодых художников дышат зноем, кажется, и барханы подобно караванам верблюдов все куда-то спешат.

В павильоне Туркмении были выложены фотографии и иллюстрированные альбомы фотокорреспондентов газет и журналов этой страны: вот уже второе десятилетие, как она идет по пути стабильного развития, что, по словам гида павильона, раньше было невозможно: по каждому пустяшному поводу приходилось испрашивать разрешения у Москвы.

Приятно удивила экспозиция произведений прикладных искусств из Тавушской области: трудно было оторваться от этих гобеленов, ковров, керамических изделий и т.д., исполненных талантливой молодежью. Необходимо признать, что подготовка прикладников на профессиональном уровне — это государственная задача и ее необходимо осуществлять повсеместно.

У павильона ГНО по охране исторической среды и историко-культурных заповедников при Министерстве культуры РА познакомился с заслуженным деятелем культуры РА Аргамом Айвазяном. У арменоведа бесчисленное множество научных публикаций — 200 статей и 38 книг. Ученый (у него нет научного звания, не парадокс ли?) всю свою жизнь посвятил изучению хачкаров нахиджеванской Джуги. По его словам, в 1657г. здесь было 10 тыс. хачкаров, 5500 из них были уничтожены турками и азербайджанцами до 1998г., а оставшиеся — до 2006г. Несмотря на все старания варваров, описания этих памятников армянской национальной культуры сохранились в альбомах Аргама Айвазяна, так что их восстановление возможно. Вот что сказал мне на прощание А.Айвазян:

— Гюмрийцы уникальны во всех отношениях, даже в чувствах патриотизма. Когда в XIX веке турки старательно уничтожали столицу средневековой Армении Ани, простой строитель Татеос Антикян в течение 14 лет воссоздавал в Александрополе Анийский кафедральный собор. Как видим, восстановление Аменапркич, разрушенной землетрясением, близится к завершению. В 2007-м году Гюмрийская мэрия обратилась ко мне с просьбой оказать содействие в восстановлении хачкаров Джуги, и гюмрийцы восстановили самые ценные хачкары Джуги.

Между этими двумя фактами, по словам А.Айвазяна, есть символическая связь. Не отрицая сказанного, хочется отчасти возразить: отчего это гюмрийцы, способные в точности воссоздать уникальные хачкары Джуги, не могут вот уже несколько десятилетий возродить ремесла своих отцов?

Последние из могикан

Последние из могикан

До 60-х годов в дедовском доме водились медные тазы для варки варенья и медная кружка (мушурба) для питья воды. Родители их заменили изделиями ширпотреба. С тех пор варенья кажутся не вкусными, а вода — не родниковой…

ПОЖАЛУЙ, ИМЕННО С ТЕХ ПОР И НАЧАЛОСЬ ОТМИРАНИЕ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ. Об их реанимации говорилось все эти годы, дебаты разгорелись особенно после землетрясения: в условиях тотальной безработицы нужны рабочие места, город национальной архитектуры, претендующий стать туристической зоной, должен представить посетителям Гюмри сувениры, поделки и изделия своих мастеровых.

У моего друга Арутюна инженерное образование, в свое время знатным кузнецом был его дед, по другой специальности всю жизнь проработал и отец Арутюна, инструменты деда валялись в подвальном помещении, он их извлек после землетрясения, почистил, привел в божеский вид и заделался кузнецом, да таким, что от заказчиков нет отбоя.

Из приведенного можно заключить, что в каждом из нас живет генетическая память, но надеяться на ее пробуждение не приходится: нужны действенные меры всего гюмрийского общества, городских властей и правительства для возрождения народных ремесел.

Налчаджяны в старом Гюмри были потомственными плотниками, один из них принимал участие в восстановлении Аменапркич. Два года назад умер столяр Рафик Налчаджян, его внук в своем павильоне демонстрирует… инструменты деда.

Обувщиками были Тумасяны. Последний могиканин обувной династии Грант Тумасян был приятно удивлен моим вниманием к его изделиям: нет покупателей и заказов, приходится бедствовать.

27-летний Арутюн Сапонджян с гордостью рассказывает о своих предках, занимавшихся пошивом шапок. Мастер — большой дока в своем деле.

Карпеты, ковры, гобелены, безделушки, поделки, ювелирные украшения и т.д. — всего этого более чем достаточно. Мало или почти уже нет на выставках последних лет керамических изделий и изделий из меди. Единственный на весь город медник Эдуард Жамкочян изнывал от скуки у своего павильона: лишь инструменты и поблекшая за давностью лет мушурба были свидетелями его профессии. Нет, не обучил он своему ремеслу никого, нет учеников и у него. А ведь задача решалась предельно просто. На изготовление одной мушурбы уходит минимум пять дней, стоит же она 25 тыс. драмов. С вычетом стоимости материала остаются гроши. Можно ведь назначить ему зарплату в размере 200-300 тыс. драмов, с тем чтобы он обучил медному делу хотя бы 10 человек?