8 ноября спектаклем «Гаянэ» на музыку Арама Хачатуряна в постановке выдающегося артиста и хореографа Вилена Галстяна и в сценографии Минаса Аветисяна Национальный академический театр оперы и балета им. А.Спендиарова отметил юбилей – 70-летие со дня рождения замечательной балерины Надежды Давтян, ушедшей из жизни три года назад. За дирижерским пультом был заслуженный деятель искусств Армении Карен Дургарян. В спектакле были заняты заслуженные артисты РА Сюзанна Пирумян (Гаянэ), Севак Аветисян (Армен), артисты Григор Григорян (Гико), Карина Шиканян (Нунэ), Гор Саргсян (Карен).

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ НАДЕЖДЕ ДАВТЯН были полны любви и нежности. Да и в самой атмосфере театра и в спектакле в целом ощущалось особое отношение к балерине, оставившей неизгладимый след в душе каждого зрителя, который хоть раз видел ее на сцене. Творчество этой уникальной танцовщицы всегда привлекало к себе пристальное внимание своей неповторимостью, непохожестью на других, самобытностью развития.

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ НАДЕЖДЕ ДАВТЯН были полны любви и нежности. Да и в самой атмосфере театра и в спектакле в целом ощущалось особое отношение к балерине, оставившей неизгладимый след в душе каждого зрителя, который хоть раз видел ее на сцене. Творчество этой уникальной танцовщицы всегда привлекало к себе пристальное внимание своей неповторимостью, непохожестью на других, самобытностью развития.

Яркая индивидуальность балерины проявлялась с первого появления на сцене. Блестящие глаза. Сверкающая улыбка. Виртуозные движения. Все ярко, отчетливо, празднично.

Первый увиденный мною балет с ее участием в заглавной роли — «Гаяне» в начале 70-х годов. Особую торжественность премьере придавало и присутствие самого автора — великого Хачатуряна. От этого спектакля остались убеждение, уверенность на долгие годы вперед: балет — прекрасен, а главная героиня — Надежда — чудо. Ее танец излучал мощную энергию радости. Образ балерины словно просился на полотно Галенца — настолько откликнулось в ней время с новым типом и новыми критериями женской привлекательности.

Что бы ни делала Надежда Давтян как артистка, владеющая виртуозным мастерством, она оставалась танцовщицей, в чьем творчестве именно классическая школа проявляла свои лучшие черты, свою многогранность, свои увлекательные возможности. Она была настоящей балериной. Критики всегда говорили о редкостной отшлифованности каждого ее па, каким бы трудным технически оно ни было, о чеканной точности движений, о строгости пластического рисунка, удивительной творческой дисциплине.

Южный, знойный темперамент, открытый, привнесенный с улицы на подмостки, живет в победных, сокрушительных, порывистых вариациях ее Китри в «Дон-Кихоте» Минкуса. Казалось, после первого антре с его взлетами и приземлениями на колено, с гибко закинутым корпусом и хлестким ударом веера о планшет невозможно добиться дальнейшего чувства, темпа, вдохновения. Но все ширилось, нагнеталось, росло, чтобы увенчаться в заключительном па-де-де. Ее жизнерадостная Китри высекала на бегу искры, которые почти зримо разлетались по сцене.

За раскованностью, стихийностью сценических сюрпризов Надежды Давтян всегда была ощутима строгая фундаментальная школа, что дает таланту свободу самоизъявления, осознание власти над зрительным залом и собственным профессиональным аппаратом.

Надежда Давтян создала на сцене множество различных по характеру женских портретов: Гаяне, Китри, Джульетта в «Ромео и Джульетте» Прокофьева, Шамирам в «Ара Прекрасном и Шамирам» Егиазаряна, Герда в «Снежной королеве» Мансуряна, Хандут в «Давиде Сасунском» Эд. Оганесяна, Мазурка в «Шопениане», Жизель в «Жизели» Адана, Эмилия в «Отелло» Чкнаворяна и другие. Разве каждый из этих сценических образов не достигал совершенства, как и другие, не названные мною, но входившие в ее репертуар? Но это вовсе не означает, что в такой способности к преображению балерина уходила от своей индивидуальности, не вынося на сцену свою тему, особую, присущую только ей.

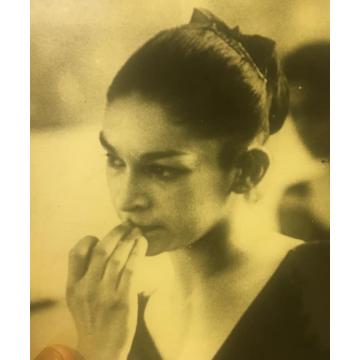

ОНА СПОСОБНА БЫЛА РАСКРЫТЬ на сцене и страстную натуру своей героини Гаяне, и незащищенный, хрупкий мир других героинь, играть образы тех девушек, профили которых, задумчивые и грустные, может передать лишь большой художник. Эти огромные глаза, эта нервная фигура с легкими сильными ногами и по-своему изысканной линией рук, эта осанка, словно застенчивая и горделивая одновременно, и легкая, едва уловимая улыбка… Такой она запомнилась в далекие 70-е годы. Такой помнят танцовщицу и сегодня: с ее редчайшим актерским даром, умением наполнить образ напряженной внутренней жизнью, показать процесс роста человеческой души, выраженный в танце. Вот почему она занимает свое особое место в становлении современного балетного театра.

ОНА СПОСОБНА БЫЛА РАСКРЫТЬ на сцене и страстную натуру своей героини Гаяне, и незащищенный, хрупкий мир других героинь, играть образы тех девушек, профили которых, задумчивые и грустные, может передать лишь большой художник. Эти огромные глаза, эта нервная фигура с легкими сильными ногами и по-своему изысканной линией рук, эта осанка, словно застенчивая и горделивая одновременно, и легкая, едва уловимая улыбка… Такой она запомнилась в далекие 70-е годы. Такой помнят танцовщицу и сегодня: с ее редчайшим актерским даром, умением наполнить образ напряженной внутренней жизнью, показать процесс роста человеческой души, выраженный в танце. Вот почему она занимает свое особое место в становлении современного балетного театра.

Глубоко индивидуальные черты внесла она и в свою педагогическую работу как в республике, так и за рубежом. Более десяти лет Давтян преподавала танец в Ереванском институте театра и кино. В 1987-1988 гг. работала в Национальном университете искусств Сеула в качестве преподавателя, была удостоена звания профессора этого университета. В 2001-2010 гг. работала в Teatro Argentino Centro Las Plate, подготовила балеты «Шопениана», «Паганини», «Спартак». Есть все основания радоваться и признанию таланта и трудов работы Надежды Давтян как педагога и репетитора.

Глубоко индивидуальные черты несла репетиторская работа артистки. Будоражить воображение, фантазию — это было ее целью. Не только показать, но и рассказать о содержании каждого танца, каждого сюжетного хода роли. Вызвать ассоциации, расширить представление о характере героя. Заставить услышать нечто главное, тайну, ощутить запах цветов, увидеть сияющее солнце… Нет, это не просто этюды, которые педагог предлагала своим исполнителям. Это стремление добиться достоверности эмоций в процессе работы над балетной партией.

…Теперь, увы, ее нет. Все, что связано с именем балерины, подчинявшей себе сердца зрителей, стало одной из страниц истории армянского балета.