В «жемчужину Кыргызстана» Иссык-Куль, как и в Байкал, впадает свыше 80 рек, речушек и ручьев, а выпадает только одна — река Чу (помните двусмысленную песенку о Чуйской долине: «Долина, чудная долина, Долина вечных снов…»). Так и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сегодня «впадает» 5 национальных валют, но «выпадет» ли когда-нибудь одна, общая для всех стран союза — большой вопрос.

СЕГОДНЯ ВСЕ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ЕАЭС ПРОЯВЛЯЮТ СКЕПСИС К ИДЕЕ СОЗДАНИЯ валютного союза, к тому же за исключением России и Беларуси экономики пока еще плохо интегрированы друг с другом, да и структуры их имеют существенные различия. Между тем признаки валютных кризисов на евразийском пространстве уже дают о себе знать.

Когда с 2014 года цены на нефть начали стремиться вниз, на территории ЕАЭС стартовал своеобразный «парад девальваций нацвалют» с целью получить конкурентное преимущество на рынках стран-партнеров по союзу. Первой свою денежную единицу резко ослабила Россия, за ней, естественно, потянулась Беларусь, не остался внакладе и Казахстан. Пожалуй, только Армения и Кыргызстан отказались втягиваться в валютные войны, ограничившись небольшой девальвацией, но, к примеру, для нашей страны это означало еще и утрату конкурентоспособности армянских товаров на российском рынке.

После этого президент РФ Владимир Путин и поручил изучить возможности создания монетарного союза, хотя позже сам же и заявил, что «единая валюта в ЕАЭС может быть введена, но только после того, как страны выровняются в уровне развития». А уровни эти на сегодняшний день отличаются кардинально. Так, в Армении ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности) в районе $5 тысяч, что больше только аналогичного кыргызского показателя, в Беларуси — где-то около $18 тысяч и примерно по $25 тысяч — у России и почти сравнявшегося с ней Казахстана…

«ГА» недавно опубликовал первую статью «иссык-кульских заметок» о перспективах реального сектора евразийских экономик с организованного в августе с.г. Евразийским банком развития (ЕАБР) круглого стола на тему «10 лет — от идеи к действиям». Сегодня представляем вниманию читателя не менее важную тему — «Есть ли будущее у единой валюты в ЕАЭС и в какой перспективе». Соответствующий доклад журналистам из 6 стран-членов ЕАБР представлял в Иссык-Куле заместитель директора Центра интеграционных исследований ЕАБР Михаил Демиденко.

ОН, В ЧАСТНОСТИ, СРАЗУ ЗАЯВИЛ, ЧТО ФОРМИРОВАНИЕ МОНЕТАРНОГО СОЮЗА и введение единой валюты на территории ЕАЭС требуют политического решения и разумны только в среднесрочной перспективе. А если такое решение все же будет принято, то последует долгий подготовительный период. В любом случае, международный опыт — в частности, история еврозоны — показывает, что с введением единой валюты взаимная торговля между странами-бенефициарами увеличивается от 8% до 23%. Это и понятно, ведь чем больше экономики интегрированы, тем больше потерь от волатильности обменного курса и издержек, связанных с конверсией валют и их учетом. И, следовательно, больше выгоды от единой валюты.

Как бы то ни было, уровень интеграции у экономик ЕАЭС на сегодня недостаточен для введения единой валюты. Исключениями, как уже было отмечено, являются экономические отношения России и Беларуси, а также рынок труда, уровень интеграции которого, то есть мобильность рабочей силы, в ЕАЭС даже выше, чем в ЕС. В частности, отсутствие языкового барьера, общий менталитет и т.д. обусловили проживание в России с целью трудовой деятельности почти 18% населения Армении, 9% — Кыргызстана, 6% — Беларуси и 4% — Казахстана. Что же касается интеграции в сфере торговли, то за исключением России, на которую в плане экспорта-импорта в высокой степени завязаны все страны ЕАЭС, между собой остальные страны торгуют ничтожно мало. Тут, пожалуй, стоит также отметить относительно бойкую торговлю между Казахстаном и Кыргызстаном.

По словам М.Демиденко, позитивный торговый эффект монетарной интеграции в наибольшей степени почувствуют малые экономики, большие страны (Россия и Казахстан) тоже выиграют, но меньше. Так, уровень экспорта из Армении в условиях монетарного союза возрастет примерно на 2%, ВВП — на 0,3%. Для сравнения: Беларусь и вовсе увеличит экспортный потенциал чуть ли не на 5% при 1%-ном дополнительном росте ВВП страны. Пока же, как заметил докладчик, казахский тенге в высокой степени коррелирует с рублем РФ (что хорошо для монетарной интеграции), белорусский рубль откликается на отклонения своего российского «тезки» с некоторой затяжкой по времени, а армянский драм хорошо коррелирует с рублем РФ только в среднесрочной перспективе, в долгосрочной же эта взаимосвязь ослабевает.

ВАЖНЫМИ УСЛОВИЯМИ УСПЕШНОЙ КООРДИНАЦИИ МОНЕТАРНОЙ СФЕРЫ являются низкая и стабильная инфляция и низкий уровень долларизации. Как понятно, и с тем и с другим в странах ЕАЭС на сегодня дела неважные. Волатильность инфляции в Евразийском союзе гораздо выше, чем в еврозоне, особенно это касается Беларуси. В частности, высокая волатильность инфляции приводит к изменениям процентных ставок, а в монетарном союзе эти ставки должны быть одинаковыми.

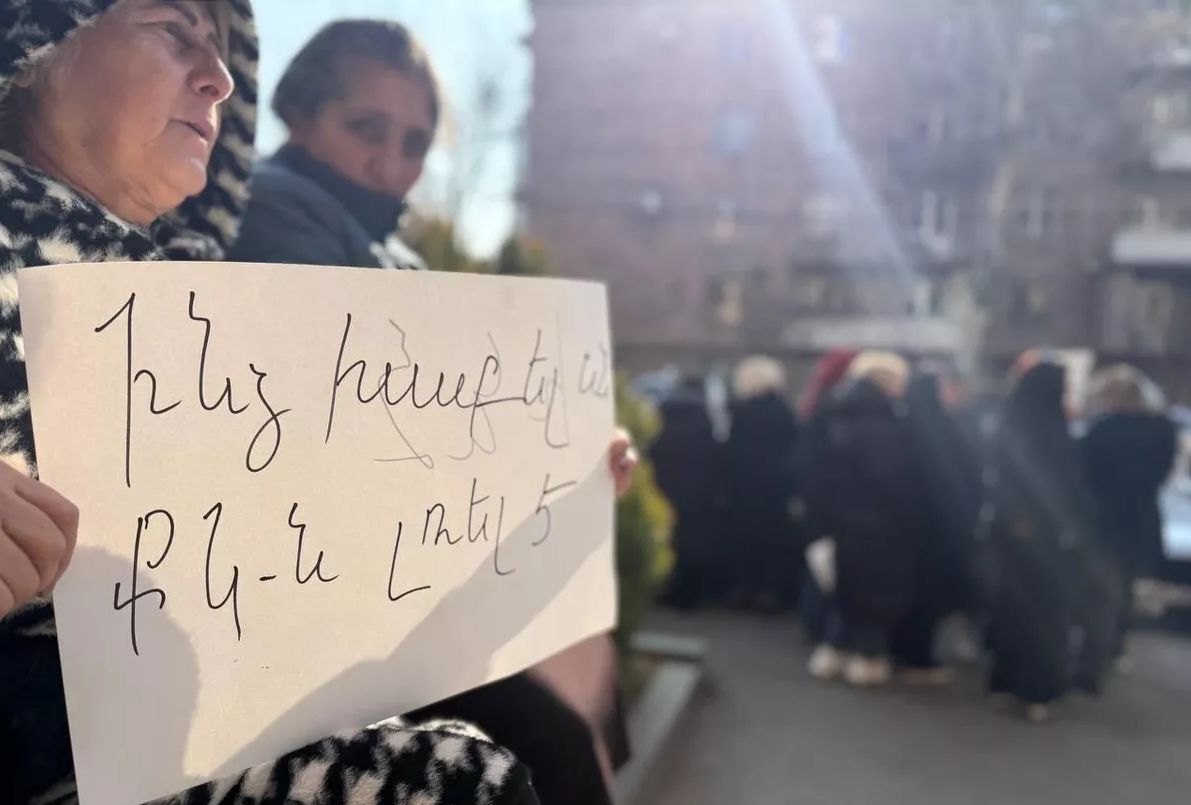

И если с инфляцией в нашей стране особых проблем нет, то касательно долларизации Армения по этому показателю в негативном смысле просто «чемпион» в ЕАЭС: кредиты в долларах США составляют 68%, а депозиты — все 70% — при том, что среднеевропейский уровень составляет соответственно всего 27% и 13%. Долларизация рассматривается экспертами как большое препятствие к монетарному союзу, поскольку она, во-первых, снижает эффективность механизмов работы денежно-кредитной политики, а во-вторых, центробанки не могут быть полноценными кредиторами последней инстанции в иностранной валюте.

Что же касается условий функционирования товарных рынков, то в рейтинге doing business Армения чемпион уже без кавычек: 1-е место и 45-я позиция (данные 2015 года). Сравните: Беларусь — 57, Россия — 62, Казахстан — 77, Кыргызстан — 102. Причем по сравнению с предыдущим годом свои позиции в рейтинге улучшили только две страны союза — Армения (на 4 пункта) и Россия (на 2 пункта). Беларусь осталась на той же позиции, а вот Казахстан и Кыргызстан ухудшили свои места в рейтинге — соответственно на 1 и 3 пункта.

Таким образом, на пути к монетарному союзу нужно прежде добиться нескольких целей. Во-первых, снизить инфляцию в государствах-членах ЕАЭС до установленного целевого уровня и в дальнейшем поддерживать ее уровень. Во-вторых, снизить уровень долларизации. И, наконец, улучшить координацию фискальной и денежно-кредитной политики.

Ереван — Бишкек — Иссык-Куль- Ереван