Национальный академический театр им. Г. Сундукяна замахнулся на эпос — жанр опасный, не модный и, казалось бы, дорогостоящий. Самсон Мовсисян поставил на главной сцене страны «Сасунских безумцев». «Нетеатральность» сегодняшнего времени пока не позволяет полностью оценить масштаб события. Но в том, что это событие, и не только по эпической причине, сомневаться не приходится.

УЖЕ ПО РЕАКЦИИ ВНУТРИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что, скорее всего, зрители разделятся на два лагеря: на тех, кто принимает такой театр — а это, безусловно, настоящий театр, — и на тех, кто его напрочь отвергает. Приглашая на постановку национального героического эпоса совсем молодого режиссера, руководство театра в лице Вардана Мкртчяна и Армена Элбакяна очевидно шло на… «не могу сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть», как говаривал персонаж знаменитой пьесы. Более того, Самсону Мовсисяну был предоставлен полный карт-бланш в выборе команды — художника, хореографа, а, главное, актеров. Весь молодой состав театра во главе с недавно вошедшим в состав труппы Хореном Левоняном в роли Давида Сасунского. В результате получился спектакль не просто «молодежный» — получился другой театр, с иным мышлением и языком, с совершенно иной формой диалога со зрителем. И подобная форма, свободно взошедшая на консервативную академическую сцену, сама по себе есть событие, наполняя легкие свежим воздухом.

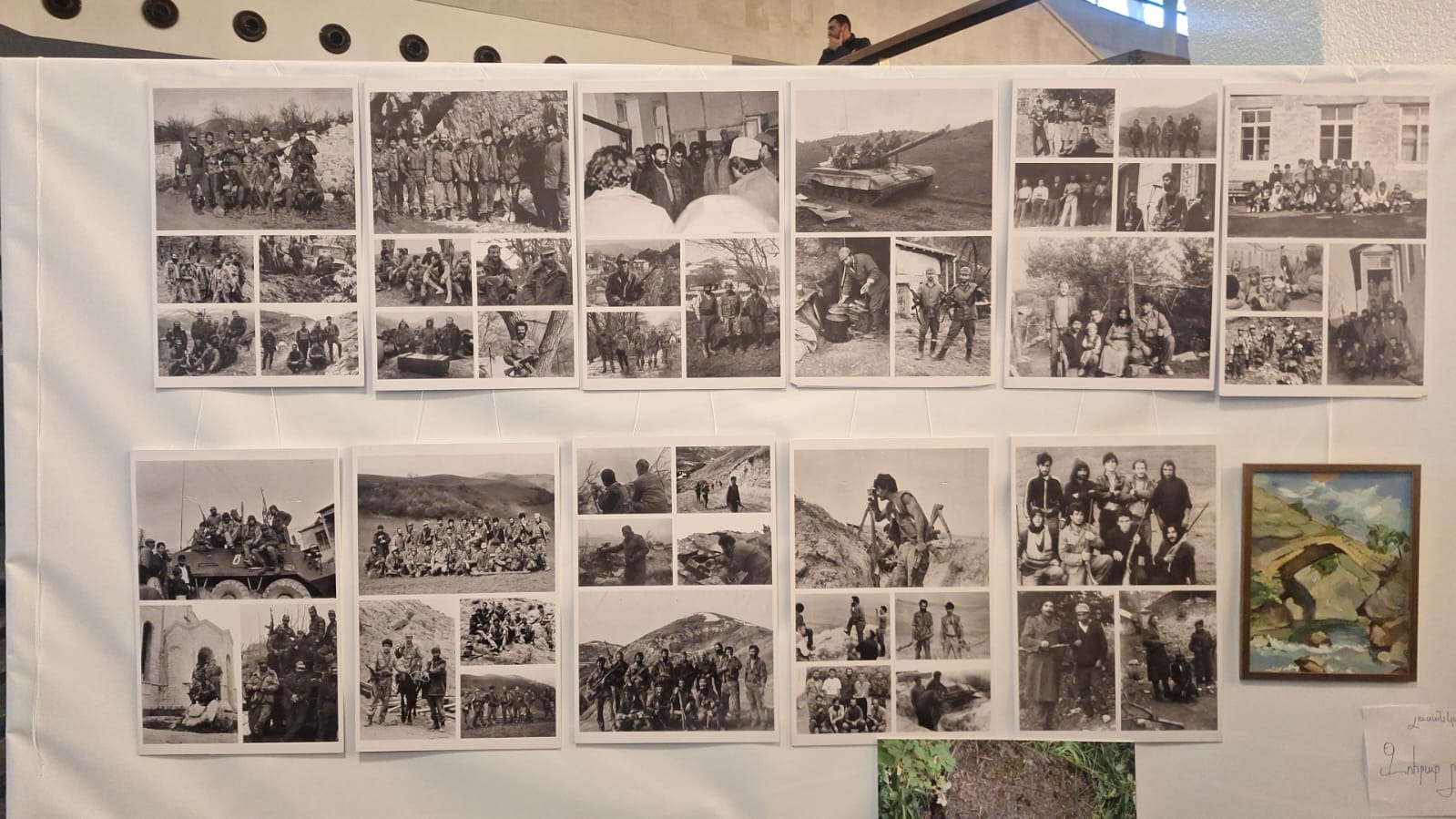

«Эпос «Давид Сасунский» подлинно велик в ряду других эпических сказаний создавшего его народа. Это подлинно армянский народный эпос», — писал Иосиф Орбели. Санасар и Багдасар, Мгер Старший, Давид Сасунский — герои. Герои космического масштаба, в космическом же масштабе живущие и действующие. Давид Сасунский — это литографии Коджояна: искры из-под копыт коня и лучи зримой энергии, исходящие из разящего врагов меча. Давид Сасунский — это великий и вечный шедевр Кочара. Встречи с такими героями, видимо, ждали те, кто не принял спектакля, забывая о том, что они — родом из другого времени, воплощение абсолютной этической нормы, которое современное искусство утрачивает. А уж современное армянское искусство последние 30 лет — это поэма без героя.

ИМЕННО ТРИДЦАТИЛЕТНИМИ СДЕЛАН СПЕКТАКЛЬ «САСУНСКИЕ БЕЗУМЦЫ» — это их восприятие и их интерпретация. И если не сильно раздражаться отсутствием «величия», невозможно не разглядеть в спектакле глубину понимания всех главных семантических токов эпоса.

ИМЕННО ТРИДЦАТИЛЕТНИМИ СДЕЛАН СПЕКТАКЛЬ «САСУНСКИЕ БЕЗУМЦЫ» — это их восприятие и их интерпретация. И если не сильно раздражаться отсутствием «величия», невозможно не разглядеть в спектакле глубину понимания всех главных семантических токов эпоса.

Уже с самых первых сцен стало ясно, что Самсон Мовсисян развернул полотно эпического размаха. Сценография Виктории Риедо-Оганесян сочетала в себе образ античного театра и лаконичных, каких-то клиповых метафор, вроде того, что основанная Санасаром и Багдасаром крепость представала перед зрителем в виде огромного шара, замешанного на глине и соломе. Сцена тяжело ворочала крупными конструкциями, оказываясь многофункциональным трансформером и превращалась то в село, то в дом Горлана-Огана, то в двор несокрушимого Халифата. В то время, когда современный театр стремится задействовать все новые технические возможности времени, Самсон Мовсисян достигает максимального эффекта с помощью невероятно экономных средств. Тут еще следует сказать, что спектакль «Сасунские безумцы» дал наконец ответ на вопрос, для чего государство тратило деньги и меняло в Национальном театре свет на новейший — он заиграл. А так ничто не отвлекает от режиссерского замысла и актерских работ, не превращает театр в шоу.

Первый акт нового спектакля Национального театра больше похож на эффектное изложение «краткого содержания» — эффектные сцены сменяют друг друга со скоростью кадров в клипе, над которым пришлось потрудиться хореографу Аиде Симон. Хотя «Сасунские безумцы» — постановка вовсе не дансантная, и балетмейстер приглашен исключительно для того, чтобы помочь актерам найти пластический рисунок роли. Точно так же, как Ваче Шарафян помог спектаклю найти голос — негромкий, но сильный, глубинно героический — такого точного попадания, такой блестящей музыки к спектаклю давно не приходилось слышать.

Самсон Мовсисян выстроил спектакль по нетривиальному закону. Словно сказал актерам — не нужно быть артистом, быть человеком — вполне достаточно. И актеры услышали это мессидж. Интересна Араксия Меликян в роли мсырской ханум Исмил — ее острая характерность соткана из женской манкости, властности и материнских страхов. Справилась с сундукяновской сценой приглашенная Сона Матевосян-Хандут, хотя переход от женщины-воительницы к женщине влюбленной и любящей ей еще предстоит освоить.

А ВООБЩЕ «САСУНСКИЕ БЕЗУМЦЫ» — СПЕКТАКЛЬ, ЕСТЕСТВЕННО, МУЖСКОЙ. На молодых актеров Сундукяновского театра смотреть приятно. Ованес Гаспарян — Мгер Старший, Андраник Хачатрян — Горлан-Оган, Давид-Гаспарян — Мсра-Мелик — очень красивые. Очень фактурные. Герои по определению. Герои, принявшие неэпохальный, неэпический размер — принявшие почву и судьбу. Они выразительны, свободны, местами остроумны. И здесь, конечно, тон задает Давид Сасунский — Хорен Левонян. Ему еще предстоит заново подстроиться под эту сцену, на которую он выходил еще ребенком, но органичность его интонаций просто зашкаливает, даже зачитанные в школьном учебнике тексты он делает пронзительно человечными, умеет быть по-детски наивным, нелепым, уверенным в себе, трогательно влюбленным, взрывным и великодушным, умеет быть героическим. В итоге такого актерского ансамбля и возникает ощущение, что диалог с залом для создателей спектакля важнее диалога с эпосом.

Сидящая рядом со мной на премьере вдова Гранта Матевосяна, армянский филолог и знаток, морщившаяся в первом акте на скорость смены картин, а значит — недосказанность, в конце спектакля, когда наконец смолкли бурные долгие аплодисменты, вдруг сказала: «Какие замечательные, глубокие сцены были во втором акте. Нет, все-таки им удалось передать глубинное зерно».

Вот они стоят на сцене — двухметровые, роскошные, фактурные. Героем театра может быть каждый из них. Поколение тридцатилетних. Выросших в эпоху, когда героем становятся не по воле богов и провидения, а по воле судьбы, времени и зову родной земли. Как стали ими павшие в Арцахской войне. Как пал в спектакле Давид Сасунский. Вот они стоят на сцене плечом к плечу, все участники спектакля. Стоят и зовут в зал: «Мгер Младший, где ты?» Может, Герой — времени и театра — откликнется на их зов?