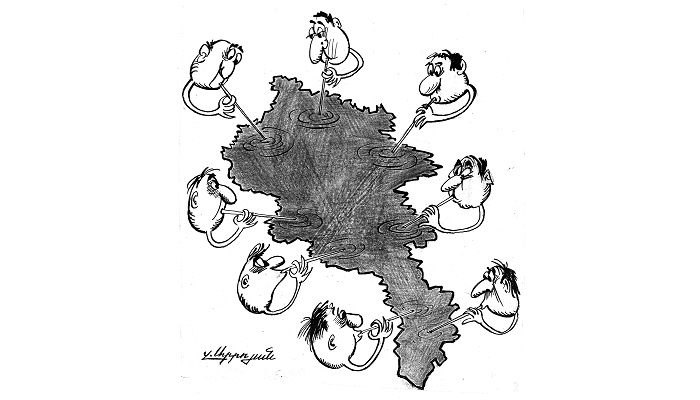

Саммит «большой двадцатки» в Китае прошел на фоне нарастающей конкуренции ряда интеграционных проектов, отражающей фактический постепенный распад мировой экономики на конкурирующие торгово-экономические блоки. Первым направлением данной борьбы стало обострившееся противостояние между США и ЕС относительно условий формирования инициируемой Вашингтоном Трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP).

В ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ БЕРЛИН И ПАРИЖ ОЗВУЧИЛИ РЯД РЕЗКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, основным содержанием которых стала критика TTIP, при этом франко-германский альянс выразил скептицизм относительно возможности реализации соглашения. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, в частности, что его страна откажется от дальнейших переговоров по проекту, отметив, что предложенный вариант соглашения не сбалансирован. В свою очередь министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль заявил, что США проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС. По словам Габриэля, если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

Ужесточение позиций Берлина и Парижа связано с рядом опасений европейских элит. В первую очередь у европейского правящего класса усиливаются опасения относительно того, что проект TTIP послужит усилению позиций США во взаимосвязях с ЕС и на практике приведет к установлению американской экономической гегемонии в отношении своего европейского конкурента. Кроме того, руководители ключевых европейских стран испытывают давление негативного общественного отношения к TTIP.

Проект рассматривается как новый этап неолиберального наступления на права трудящихся в интересах крупного бизнеса. В условиях падения популярности действующих элит, роста влияния крайне правых и в преддверии нового электорального цикла европейские лидеры вынуждены прислушиваться к общественному мнению. В то же время часть европейского крупного капитала заинтересована в реализации TTIP, считая, что его вступление в силу позволит приступить к более решительному демонтажу сохраняющейся в Европе системы социальных гарантий, что в свою очередь повысит конкурентоспособность ЕС в отношении США. В силу наличия этих факторов нельзя исключать, что последние резкие заявления европейцев являются скорее средством давления на США для получения дальнейших уступок и продолжения торга вокруг условий TTIP.

ВТОРЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и связанная с ней борьба вокруг коммуникаций Китая, связывающих КНР с европейским рынком. Проталкиваемый США проект Транстихоокеанского партнерства (TPP), нацеленный на формирование торгово-экономического блока во главе с США и без участия Китая, также сталкивается с внутриполитическим давлением, на этот раз уже в Америке. Проект является важным фактором президентской кампании и подвергается критике со стороны обоих ведущих кандидатов на пост президента страны, стремящихся использовать опасения американцев относительно того, что реализация TPP приведет к новым сокращениям производств в США и их дальнейшему выносу в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с дешевой рабочей силой.

В свою очередь Пекин на фоне американских сложностей продолжает реализацию стратегии по формированию Экономического пояса Шелкового пути, призванного обезопасить коммуникации КНР, в то время как США продолжают активное противодействие китайскому проекту. Из последних эпизодов данной борьбы можно выделить состоявшийся в начале сентября в рамках саммита АСЕАН визит президента США в Лаос, имеющий ключевое значение для инфраструктурных проектов КНР в Юго-Восточной Азии. Также на сентябрь намечен визит в США фактически главы правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи, при этом в преддверии визита сообщается, что США, конкурирующие в Мьянме с Китаем, рассматривают возможность отмены санкций в отношении страны.

Вашингтон также сохраняет курс на вмешательство в конкуренцию Индии и Китая в Южной Азии, используя Индию как противовес Пекину. В августе в Индии побывали министр обороны и госсекретарь США, при этом в ходе визита главы Пентагона стороны заключили меморандум по военной логистике. Сообщается о планах по расширению военно-технического сотрудничества двух стран — в частности Индия заинтересована в поставках из США крупной партии ударных беспилотников, что расширит ее возможности в сфере военной конкуренции с КНР в Индийском океане.

ПОСЛЕДНИМ КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В СФЕРЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ КОНКУРЕНЦИИ представляется продвигаемый Россией проект большого Евразийского партнерства, в которое, как предполагается, могут войти страны — члены Евразийского экономического союза, Китай, Индия, Пакистан, Иран и др. Призванный сыграть роль связки между ЕС и Восточной Азией, данный проект во многом укладывается в китайские планы по созданию безопасных коммуникаций на европейском направлении, а также является проявлением растущего разочарования Москвы в самостоятельности ЕС и продолжением российского поворота на Восток.

В начале сентября Москва заявила о еще одной крупной инициативе на азиатском направлении – планах по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет Россию, Китай, Южную Корею и Японию. Инициативы Москвы вызывают интерес у азиатских игроков – российская сторона сообщила о планах о безбарьерной торговле с Китаем, в свою очередь Южная Корея заявила о возможности заключения соглашения о свободной торговле с членами Евразийского экономического союза. По сути, все эти инициативы укладываются в рамки реализации проекта большого евразийского экономического партнерства.

В то же время у российской активности по формированию интеграционного проекта, состыкованного с восточноазиатскими интересами, есть и ряд слабых мест, в числе которых сохраняющаяся зависимость азиатских стран от Запада, а также отсутствие монолитности в позиции крупнейших игроков предполагаемого проекта. В Восточной Азии нарастает активная конкуренция за гегемонию, и та же Южная Корея выступает ключевым игроком данного противостояния, вызвав в последнее время недовольство Пекина своим согласием разместить на территории страны американские системы ПРО. Параллельно разворачивается борьба за лидерство в регионе между Японией и Китаем. При этом Токио и Пекин конкурируют и в вопросе сближения с Москвой, проявлением чего стал в том числе визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, наряду со стремлением решить территориальный вопрос, призванный во многом сбалансировать российско-китайское сближение.

В свою очередь элемент конкуренции присутствует в политике России и Китая в Центральной Азии. Аналогичная конкуренция имеет место и в Южной Азии и разворачивается при участии Индии, Китая и Пакистана. Все эти факторы в сочетании с действиями внешней политики США могут стать препятствием на пути реализации российской инициативы. Это, однако, не помешает Москве в дальнейшем активно участвовать в разворачивающемся противостоянии вокруг формирования торгово-экономических блоков, конкуренция между которыми выливается в раздел глобальной экономики на сферы влияния различных центров силы.

В ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ БЕРЛИН И ПАРИЖ ОЗВУЧИЛИ РЯД РЕЗКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, основным содержанием которых стала критика TTIP, при этом франко-германский альянс выразил скептицизм относительно возможности реализации соглашения. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, в частности, что его страна откажется от дальнейших переговоров по проекту, отметив, что предложенный вариант соглашения не сбалансирован. В свою очередь министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль заявил, что США проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС. По словам Габриэля, если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

Ужесточение позиций Берлина и Парижа связано с рядом опасений европейских элит. В первую очередь у европейского правящего класса усиливаются опасения относительно того, что проект TTIP послужит усилению позиций США во взаимосвязях с ЕС и на практике приведет к установлению американской экономической гегемонии в отношении своего европейского конкурента. Кроме того, руководители ключевых европейских стран испытывают давление негативного общественного отношения к TTIP.

Проект рассматривается как новый этап неолиберального наступления на права трудящихся в интересах крупного бизнеса. В условиях падения популярности действующих элит, роста влияния крайне правых и в преддверии нового электорального цикла европейские лидеры вынуждены прислушиваться к общественному мнению. В то же время часть европейского крупного капитала заинтересована в реализации TTIP, считая, что его вступление в силу позволит приступить к более решительному демонтажу сохраняющейся в Европе системы социальных гарантий, что в свою очередь повысит конкурентоспособность ЕС в отношении США. В силу наличия этих факторов нельзя исключать, что последние резкие заявления европейцев являются скорее средством давления на США для получения дальнейших уступок и продолжения торга вокруг условий TTIP.

ВТОРЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и связанная с ней борьба вокруг коммуникаций Китая, связывающих КНР с европейским рынком. Проталкиваемый США проект Транстихоокеанского партнерства (TPP), нацеленный на формирование торгово-экономического блока во главе с США и без участия Китая, также сталкивается с внутриполитическим давлением, на этот раз уже в Америке. Проект является важным фактором президентской кампании и подвергается критике со стороны обоих ведущих кандидатов на пост президента страны, стремящихся использовать опасения американцев относительно того, что реализация TPP приведет к новым сокращениям производств в США и их дальнейшему выносу в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с дешевой рабочей силой.

В свою очередь Пекин на фоне американских сложностей продолжает реализацию стратегии по формированию Экономического пояса Шелкового пути, призванного обезопасить коммуникации КНР, в то время как США продолжают активное противодействие китайскому проекту. Из последних эпизодов данной борьбы можно выделить состоявшийся в начале сентября в рамках саммита АСЕАН визит президента США в Лаос, имеющий ключевое значение для инфраструктурных проектов КНР в Юго-Восточной Азии. Также на сентябрь намечен визит в США фактически главы правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи, при этом в преддверии визита сообщается, что США, конкурирующие в Мьянме с Китаем, рассматривают возможность отмены санкций в отношении страны.

Вашингтон также сохраняет курс на вмешательство в конкуренцию Индии и Китая в Южной Азии, используя Индию как противовес Пекину. В августе в Индии побывали министр обороны и госсекретарь США, при этом в ходе визита главы Пентагона стороны заключили меморандум по военной логистике. Сообщается о планах по расширению военно-технического сотрудничества двух стран — в частности Индия заинтересована в поставках из США крупной партии ударных беспилотников, что расширит ее возможности в сфере военной конкуренции с КНР в Индийском океане.

ПОСЛЕДНИМ КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В СФЕРЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ КОНКУРЕНЦИИ представляется продвигаемый Россией проект большого Евразийского партнерства, в которое, как предполагается, могут войти страны — члены Евразийского экономического союза, Китай, Индия, Пакистан, Иран и др. Призванный сыграть роль связки между ЕС и Восточной Азией, данный проект во многом укладывается в китайские планы по созданию безопасных коммуникаций на европейском направлении, а также является проявлением растущего разочарования Москвы в самостоятельности ЕС и продолжением российского поворота на Восток.

В начале сентября Москва заявила о еще одной крупной инициативе на азиатском направлении – планах по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет Россию, Китай, Южную Корею и Японию. Инициативы Москвы вызывают интерес у азиатских игроков – российская сторона сообщила о планах о безбарьерной торговле с Китаем, в свою очередь Южная Корея заявила о возможности заключения соглашения о свободной торговле с членами Евразийского экономического союза. По сути, все эти инициативы укладываются в рамки реализации проекта большого евразийского экономического партнерства.

В то же время у российской активности по формированию интеграционного проекта, состыкованного с восточноазиатскими интересами, есть и ряд слабых мест, в числе которых сохраняющаяся зависимость азиатских стран от Запада, а также отсутствие монолитности в позиции крупнейших игроков предполагаемого проекта. В Восточной Азии нарастает активная конкуренция за гегемонию, и та же Южная Корея выступает ключевым игроком данного противостояния, вызвав в последнее время недовольство Пекина своим согласием разместить на территории страны американские системы ПРО. Параллельно разворачивается борьба за лидерство в регионе между Японией и Китаем. При этом Токио и Пекин конкурируют и в вопросе сближения с Москвой, проявлением чего стал в том числе визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, наряду со стремлением решить территориальный вопрос, призванный во многом сбалансировать российско-китайское сближение.

В свою очередь элемент конкуренции присутствует в политике России и Китая в Центральной Азии. Аналогичная конкуренция имеет место и в Южной Азии и разворачивается при участии Индии, Китая и Пакистана. Все эти факторы в сочетании с действиями внешней политики США могут стать препятствием на пути реализации российской инициативы. Это, однако, не помешает Москве в дальнейшем активно участвовать в разворачивающемся противостоянии вокруг формирования торгово-экономических блоков, конкуренция между которыми выливается в раздел глобальной экономики на сферы влияния различных центров силы.