«Пропала жизнь…». Трагедия без катарсиса и без исхода. Все содержание роли, все содержание пьесы, весь обширный ее человеческий смысл свелись к одной реплике. «Пропала жизнь…». Так может кричать моряк-путешественник, избравший неверный курс. Так может кричать актер, обманувшийся театром. Так может кричать долго молчавший человек перед тем, как снова и навсегда замолчать… На сцене Государственного театра «Амазгаин» Грачья ГАСПАРЯН поставил «Дядю Ваню» по пьесе А. П. Чехова.

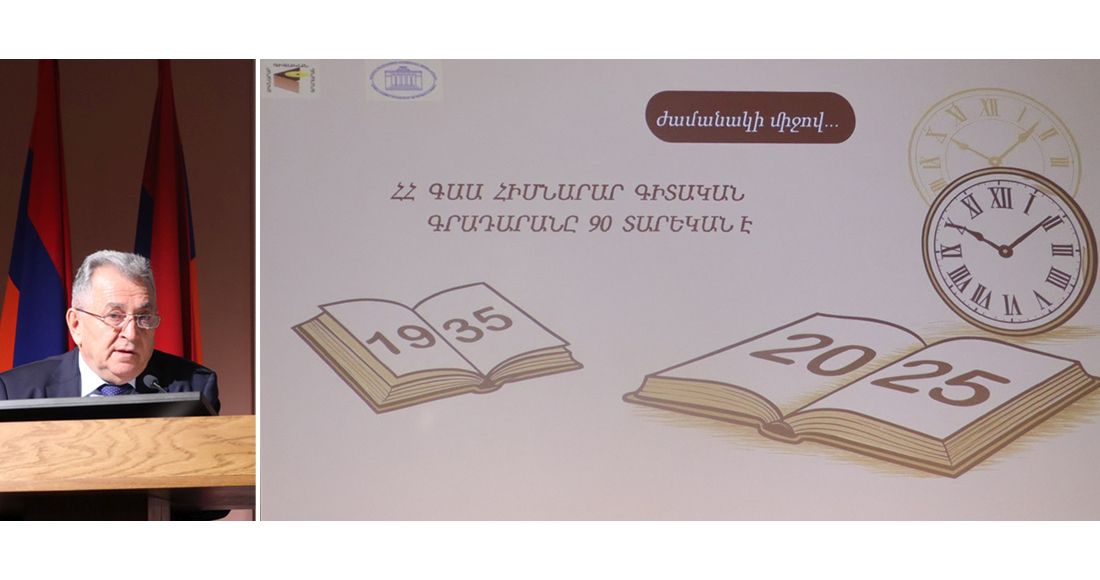

НЕДАВНО НА КАНАЛЕ «КУЛЬТУРА» ЦИТИРОВАЛИ ВЕЛИКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АВТОРИТЕТА, утверждавшего, что Чехов — не драматург, ибо пьесы его сыграть по-настоящему способны лишь великие актеры. Добавим к этому укоренившееся в нас мнение — армянская публика Чехова воспринимает с трудом. Этого вполне достаточно, чтобы считать обращение режиссера и молодой труппы «Амазгаин» к «Дяде Ване» предприятием рискованным. И все-таки Грачья Гаспарян пошел на эту почти авантюру — на сценическое воплощение пьесы, о которой мечтал многие годы.

«С первой встречи с Чеховым в юности он оказался родным человеком, — рассказывает Грачья Ваагнович. — В студенческие годы я даже умудрился написать диалог с ним — он мне «отвечал», а в дальнейшем узнал, что так переписывались Фонвизин и Екатерина Вторая… А отношение к «Дяде Ване» у меня с годами менялось, потому что изменилось мое восприятие самого Чехова. Читал его письма, путевые записки, и существующий штамп — такой мягкий, почти нежный интеллигент — метаморфизировался. Это был человек ершистый, говорящий правду и жестокую правду — о России, о нравах, об окружающих и о себе. Он не щадил ни себя, ни других, при этом любя всех. Когда у человека не получается жизнь — а у него жизнь не получилась, — он должен озлобиться. А злобы нет! И в этом его дух, чувство, которое не имеет границ, его человеческая гениальность. Внутренний обзор Чехова беспределен. «Дядя Ваня» — это крик души. Сегодняшняя интеллигенция не должна держать фигу в кармане. Воинствующее хамство может победить только воинствующий интеллигент. В одном письме Чехов писал: «Ненавижу гладиолусы — аристократические цветочки на тонких ногах. Так и хочется бить тростью по их надменным головкам»… Это не просто метафора. Это та интеллигенция «на тонких ногах», которая губила Россию. И если и мы сегодня ходим на этих тонких ногах, то лучше и нас бить тростью. А вообще-то лучше не заслуживать этого — вот об этом я хотел поговорить. Возможно, нашему народу Шекспир ближе по темпераменту. Но когда мы все время идем от эмоций, то делаем массу ошибок. Надо иногда и подумать. А вот думать дает возможность Чехов. Остыть и подумать».

Символ этого порядка вещей — старый пошляк Серебряков, а жертвы его — все остальные. Вот первая картина-увертюра — по погруженной во мрак сцене, между застывших в тревожном предчувствии персонажей прекрасная Елена катит в инвалидной коляске профессора, страдающего не столько подагрой, сколько манией величия. Режиссер замыслил, а Сергей Товмасян сыграл безапелляционность и амбиции бездарности, сделавшей большую петербургскую карьеру, его бестрепетный, безмерный эгоизм как неживую природу, почти ходульно. Ведь Серебряков, для которого Войницкий — «сумасшедший», а Астров — «юродивый», один абсолютно уверен, что прожил жизнь не напрасно.

Совсем по-иному выводит режиссер на сцену Варшама Геворкяна — Ивана Петровича Войницкого, дядю Ваню. Он легко вступает в диалог, одновременно сбривая с лица густую мыльную пену, а потом, выбритый и облаченный в бархатный пиджак, он больше похож на художника, чем на управляющего имением. Словно изначально ясно — не мог бы он стать Шопенгауэром и Достоевским. Он слишком мягок, слишком беззащитен перед ударами судьбы, слишком изранен мукой терпеть ничтожество, которое тебя обирает, мукой любить безответно. Честному труженику не дано испытать удовлетворения выполненного долга. Это их общая драма — Астрова, Войницкого, Сони, такова их судьба. Их не поддерживает горькая радость ненапрасной жертвы. А у Войницкого острое чувство вины усилено тем, что он отдал жизнь ничтожеству и ложному кумиру.

«У меня пациент умер под хлороформом…» — об этом не может забыть Астров. Гагик Мадоян лишает героя всякого пафоса, какого бы то ни было романтизма. Есть оскорбительная нотка в его страстных словах, есть недоверие к красоте, которая его так манит. И в любви он не поэт, а охотник. Он думает о том, какова его роль в дикой, разрушающейся жизни уезда. И пристрастием к водочке пытается заглушить недовольство собой, унизительное чувством бессилия, вдвойне унизительное от того, что Астров энергичен, талантлив, не бережет себя ни в каком деле.

Порой у молодых актеров происходит интонационный сбой в сторону какой-то другой, нечеховской драматургии. Но в сценах, где они работают, точно из разговоров двух закадычных друзей, Войницкого и Астрова, рождается исповедь, но такая, которая не тягостна собеседнику, не тягостна никому и в которой такт — или дар точно выбранных слов умеряет мужество слишком трезвой самооценки.

ЕЩЕ СПЕКТАКЛЬ ГРАЧЬЯ ГАСПАРЯНА — О НЕСЛУЧИВШИХСЯ ЛЮБОВЯХ. Они движут фабулой, в жертву им принесены остальные, «сокращенные до минимума» персонажи и параллельные линии. Соня, все мысли ее об Астрове, который ее не замечает, как не замечает дяди Вани Елена. Красивая какой-то несегодняшней, изысканной красотой Нарине Григорян-Елена — не «русалка», как называет ее романтик Войницкий, и еще менее «хищница, красивый пушистый хорек», как думает в приливе страстной тоски Астров. Благодаря своей провоцирующей красоте она поставлена в двусмысленную ситуацию, которая ее тяготит, и окружена предубеждением, которое ее мучит, как и обреченность на неполноту жизни. По ходу развития спектакля — по ходу усиливающегося чувства к Астрову актриса освобождается от скучающе-мяукающих интонаций, освобождается от внутренней несвободы, и «Я вас об одном прошу — думайте обо мне лучше» — это уже горькое прощание на вечную разлуку.

Вообще все первое действие спектакля Грачья Гаспарян замыслил и осуществил как одну большую сцена перед грозой. Есть духота в атмосфере этих картин — та душная атмосфера плохо скрытой вражды, которая насильно объединяет людей, вынужденных существовать вместе. Наконец гроза разразилась. Женщины, Елена и Соня, пьют на брудершафт и поверяют друг другу тайны, мечутся по сцене, как дикие кошки, подгоняемые волной выплеснувшихся чувств. Эта финальная сцена первого акта стала его лирическим откровением.

А потом на фоне зыбуче-импрессионного оформления Анжелы Галстян, на фоне золотистого занавеса экрана с трепещущими березами, теряя контакты с ансамблем роскошных столичных гостей и постоянных обитателей дома, метался, не находил себе места и казнил себя человек… «Пропала жизнь», — кричал он в смертной тоске. «Пропала жизнь», — только этот, свой собственный крик различал он в разноголосице обступавших его разговоров. В душе дяди Вани, музыкальной душе, пробудился на миг черный демон — вспышка безумия, дарованная этому обездоленному и совершенно нормальному человеку и заставившая навести пистолет на черный призрак Серебрякова…

Промах Войницкого — о роковой неудаче? Об обреченности на обыденную судьбу? О том, что прошло время романтического жеста? О том, что не может, не должен умный, тонкий, образованный, трудолюбивый — интеллигентный — «ходить на тонких ножках», утверждает Грачья Гаспарян.

На авансцену выходит Татев Казарян-Соня, только что простившаяся с Астровым — не на зиму, а навсегда. В голосе Сони пустота и усталость, такая усталость, что она кажется неизбывной, свинцовой, бесповоротной. И все же… «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах…» — великие слова великой пьесы.

Чеховский голос — голос разума, обращенный к душе.

НЕДАВНО НА КАНАЛЕ «КУЛЬТУРА» ЦИТИРОВАЛИ ВЕЛИКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АВТОРИТЕТА, утверждавшего, что Чехов — не драматург, ибо пьесы его сыграть по-настоящему способны лишь великие актеры. Добавим к этому укоренившееся в нас мнение — армянская публика Чехова воспринимает с трудом. Этого вполне достаточно, чтобы считать обращение режиссера и молодой труппы «Амазгаин» к «Дяде Ване» предприятием рискованным. И все-таки Грачья Гаспарян пошел на эту почти авантюру — на сценическое воплощение пьесы, о которой мечтал многие годы.

«С первой встречи с Чеховым в юности он оказался родным человеком, — рассказывает Грачья Ваагнович. — В студенческие годы я даже умудрился написать диалог с ним — он мне «отвечал», а в дальнейшем узнал, что так переписывались Фонвизин и Екатерина Вторая… А отношение к «Дяде Ване» у меня с годами менялось, потому что изменилось мое восприятие самого Чехова. Читал его письма, путевые записки, и существующий штамп — такой мягкий, почти нежный интеллигент — метаморфизировался. Это был человек ершистый, говорящий правду и жестокую правду — о России, о нравах, об окружающих и о себе. Он не щадил ни себя, ни других, при этом любя всех. Когда у человека не получается жизнь — а у него жизнь не получилась, — он должен озлобиться. А злобы нет! И в этом его дух, чувство, которое не имеет границ, его человеческая гениальность. Внутренний обзор Чехова беспределен. «Дядя Ваня» — это крик души. Сегодняшняя интеллигенция не должна держать фигу в кармане. Воинствующее хамство может победить только воинствующий интеллигент. В одном письме Чехов писал: «Ненавижу гладиолусы — аристократические цветочки на тонких ногах. Так и хочется бить тростью по их надменным головкам»… Это не просто метафора. Это та интеллигенция «на тонких ногах», которая губила Россию. И если и мы сегодня ходим на этих тонких ногах, то лучше и нас бить тростью. А вообще-то лучше не заслуживать этого — вот об этом я хотел поговорить. Возможно, нашему народу Шекспир ближе по темпераменту. Но когда мы все время идем от эмоций, то делаем массу ошибок. Надо иногда и подумать. А вот думать дает возможность Чехов. Остыть и подумать».

Символ этого порядка вещей — старый пошляк Серебряков, а жертвы его — все остальные. Вот первая картина-увертюра — по погруженной во мрак сцене, между застывших в тревожном предчувствии персонажей прекрасная Елена катит в инвалидной коляске профессора, страдающего не столько подагрой, сколько манией величия. Режиссер замыслил, а Сергей Товмасян сыграл безапелляционность и амбиции бездарности, сделавшей большую петербургскую карьеру, его бестрепетный, безмерный эгоизм как неживую природу, почти ходульно. Ведь Серебряков, для которого Войницкий — «сумасшедший», а Астров — «юродивый», один абсолютно уверен, что прожил жизнь не напрасно.

Совсем по-иному выводит режиссер на сцену Варшама Геворкяна — Ивана Петровича Войницкого, дядю Ваню. Он легко вступает в диалог, одновременно сбривая с лица густую мыльную пену, а потом, выбритый и облаченный в бархатный пиджак, он больше похож на художника, чем на управляющего имением. Словно изначально ясно — не мог бы он стать Шопенгауэром и Достоевским. Он слишком мягок, слишком беззащитен перед ударами судьбы, слишком изранен мукой терпеть ничтожество, которое тебя обирает, мукой любить безответно. Честному труженику не дано испытать удовлетворения выполненного долга. Это их общая драма — Астрова, Войницкого, Сони, такова их судьба. Их не поддерживает горькая радость ненапрасной жертвы. А у Войницкого острое чувство вины усилено тем, что он отдал жизнь ничтожеству и ложному кумиру.

«У меня пациент умер под хлороформом…» — об этом не может забыть Астров. Гагик Мадоян лишает героя всякого пафоса, какого бы то ни было романтизма. Есть оскорбительная нотка в его страстных словах, есть недоверие к красоте, которая его так манит. И в любви он не поэт, а охотник. Он думает о том, какова его роль в дикой, разрушающейся жизни уезда. И пристрастием к водочке пытается заглушить недовольство собой, унизительное чувством бессилия, вдвойне унизительное от того, что Астров энергичен, талантлив, не бережет себя ни в каком деле.

Порой у молодых актеров происходит интонационный сбой в сторону какой-то другой, нечеховской драматургии. Но в сценах, где они работают, точно из разговоров двух закадычных друзей, Войницкого и Астрова, рождается исповедь, но такая, которая не тягостна собеседнику, не тягостна никому и в которой такт — или дар точно выбранных слов умеряет мужество слишком трезвой самооценки.

ЕЩЕ СПЕКТАКЛЬ ГРАЧЬЯ ГАСПАРЯНА — О НЕСЛУЧИВШИХСЯ ЛЮБОВЯХ. Они движут фабулой, в жертву им принесены остальные, «сокращенные до минимума» персонажи и параллельные линии. Соня, все мысли ее об Астрове, который ее не замечает, как не замечает дяди Вани Елена. Красивая какой-то несегодняшней, изысканной красотой Нарине Григорян-Елена — не «русалка», как называет ее романтик Войницкий, и еще менее «хищница, красивый пушистый хорек», как думает в приливе страстной тоски Астров. Благодаря своей провоцирующей красоте она поставлена в двусмысленную ситуацию, которая ее тяготит, и окружена предубеждением, которое ее мучит, как и обреченность на неполноту жизни. По ходу развития спектакля — по ходу усиливающегося чувства к Астрову актриса освобождается от скучающе-мяукающих интонаций, освобождается от внутренней несвободы, и «Я вас об одном прошу — думайте обо мне лучше» — это уже горькое прощание на вечную разлуку.

Вообще все первое действие спектакля Грачья Гаспарян замыслил и осуществил как одну большую сцена перед грозой. Есть духота в атмосфере этих картин — та душная атмосфера плохо скрытой вражды, которая насильно объединяет людей, вынужденных существовать вместе. Наконец гроза разразилась. Женщины, Елена и Соня, пьют на брудершафт и поверяют друг другу тайны, мечутся по сцене, как дикие кошки, подгоняемые волной выплеснувшихся чувств. Эта финальная сцена первого акта стала его лирическим откровением.

А потом на фоне зыбуче-импрессионного оформления Анжелы Галстян, на фоне золотистого занавеса экрана с трепещущими березами, теряя контакты с ансамблем роскошных столичных гостей и постоянных обитателей дома, метался, не находил себе места и казнил себя человек… «Пропала жизнь», — кричал он в смертной тоске. «Пропала жизнь», — только этот, свой собственный крик различал он в разноголосице обступавших его разговоров. В душе дяди Вани, музыкальной душе, пробудился на миг черный демон — вспышка безумия, дарованная этому обездоленному и совершенно нормальному человеку и заставившая навести пистолет на черный призрак Серебрякова…

Промах Войницкого — о роковой неудаче? Об обреченности на обыденную судьбу? О том, что прошло время романтического жеста? О том, что не может, не должен умный, тонкий, образованный, трудолюбивый — интеллигентный — «ходить на тонких ножках», утверждает Грачья Гаспарян.

На авансцену выходит Татев Казарян-Соня, только что простившаяся с Астровым — не на зиму, а навсегда. В голосе Сони пустота и усталость, такая усталость, что она кажется неизбывной, свинцовой, бесповоротной. И все же… «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах…» — великие слова великой пьесы.

Чеховский голос — голос разума, обращенный к душе.