«Так что, значит все кончено? — Не кончено! Не кончено! Не кончено!», — так завершался спектакль, прошедший и в Ванадзоре, и в Ереване в какой-то устрашающе звенящей тишине. И бурной овацией, которой, казалось, не будет конца, откликался зрительный зал на эти финальные слова — и в Ванадзоре, и в Ереване.

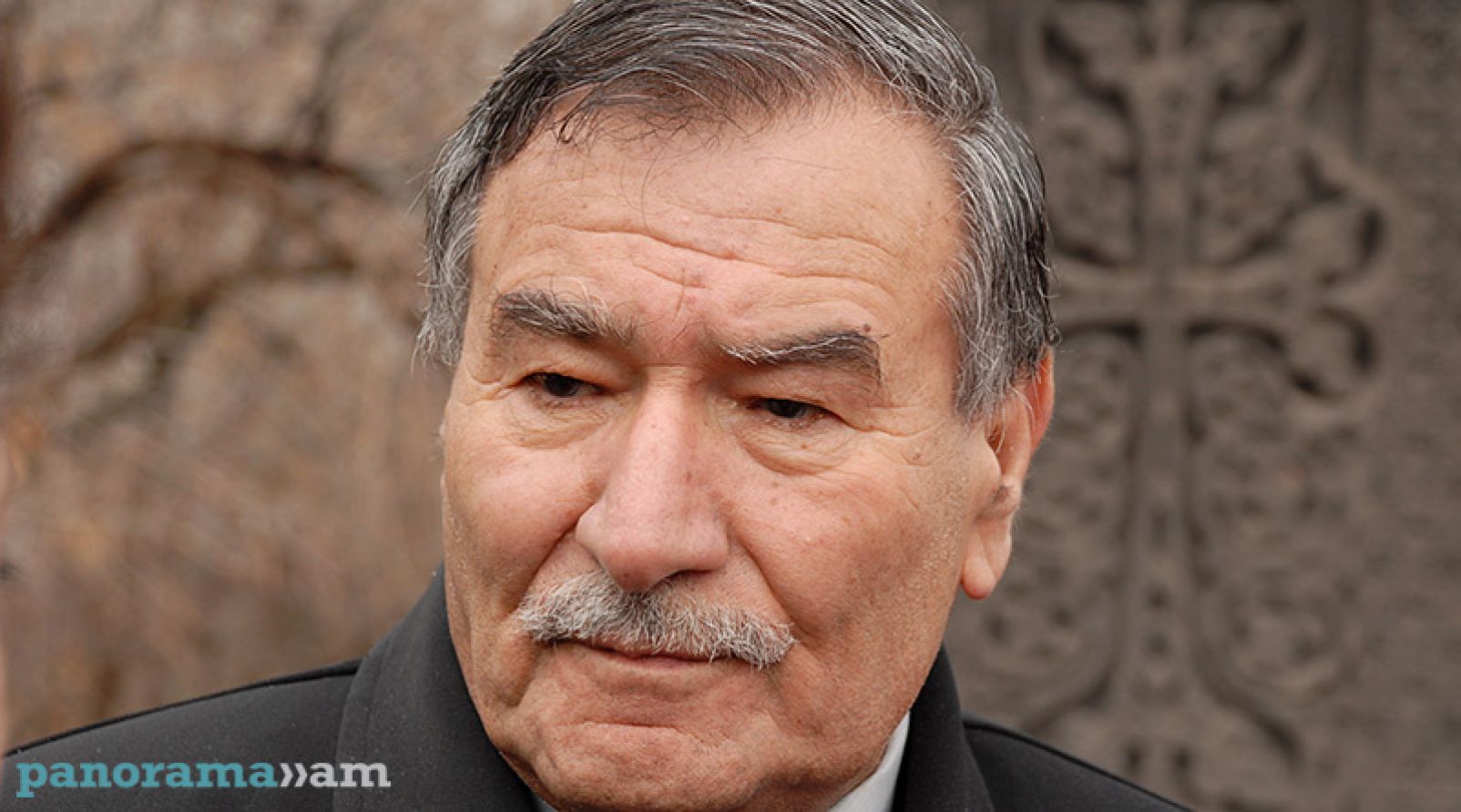

К 90-ЛЕТИЮ ВАНАДЗОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО Драматического театра им. Ов. Абеляна его художественный руководитель, народный артист РА Ваге Шахвердян поставил спектакль «Отчая страна» по пьесе Д. Демирчяна.

К 90-ЛЕТИЮ ВАНАДЗОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО Драматического театра им. Ов. Абеляна его художественный руководитель, народный артист РА Ваге Шахвердян поставил спектакль «Отчая страна» по пьесе Д. Демирчяна.

Юбилей театра, превратившийся в театральный месячник и объединивший в себе традиционный Лорийский фестиваль, главными площадками которого становятся Ванадзор и Алаверди, и показ всего репертуара абеляновцев на собственной сцене, и два спектакля в Ереване, прошел заметно скромнее обычного. Вряд ли это требует объяснений.

Премьера «Отчей страны» стала его бесспорным апофеозом и камертоном. Из каких тайников памяти извлек Шехвердян пьесу, знакомую, наверное, только исследователям творчества Демирчяна, известно только мэтру. Так же, как только ему известно, как из не самой интересной пьесы, действие которой происходят в Анийском царстве 1000 лет назад, сделать не просто шекспировский спектакль — спектакль устрашающе актуальный.

«Я искал пьесу, через которую можно было бы отразить наши сегодняшние темы, нашу боль, — боль всего народа и мою личную боль. Как это ни печально, мы в ужасном состоянии и продолжаем в нем пребывать. Конечно, пьесу Демирчяна «Отчая страна» сегодня нельзя ставить так, как она написана, хотя он писал ее в 1938 году, когда тема предательства, увы, тоже была крайне актуальна. Я перечитал пьесу и вдруг обнаружил ту главную точку, из которой рождается эта наша сегодняшняя саднящая боль. Она рождается из измены! Сплошь и рядом измена и предательство — мне вдруг стало страшно!

О чем спектакль? Мне кажется, ключ я подобрал. Я работал с актером и говорил: «Ты должен подавать этот факт очередного предательства так, чтобы зрительный зал думал: а ведь он прав, он абсолютно искренен!» И еще мне хочется сделать спектакль, который ставит вопрос, куда мы идем? Что дальше? Естественно, согласно требованию времени, финал пьесы Демирчяна оптимистичный — победа добра над злом и прочее. Но сегодня этого нельзя делать ни в коем случае! Не потому, что мы не победили в войне, дело не в этом. Сегодня надо говорить о том, почему случилось то, что случилось. На данный момент у меня нет рецепта, но я попытаюсь искать ответы через этот спектакль».

В основе сюжета — история падения Анийского царства. В середине XI века конфликты между феодалами и духовенством ослабили Ани, и оно начало испытывать сильное давление со стороны Византии. Внутренняя грызня источили силы армянского царства. В 1045 году Византия завоевала Ани и Ширакскую область. Анийское царство прекратило свое существование… В пьесе Демирчяна 5 актов и 40 действующих лиц, не считая массовки. Шахвердян убрал не только этот масштаб — всю духоподъемность. Он свел действо к недолгому — час с небольшим — исследованию, препарированию, вивисекции сквозной темы. Темы измены.

Если попытаться свести сюжет спектакля к итоговой формуле… На всем его протяжении грозные мужчины — военные и политики — рассуждают вслух, как бы эту самую «Отчую страну» подороже продать. Только юный царь Гагик, почти мальчик, не в состоянии понять, как это можно — «Отречься от Ани?! Торговать Родиной?!». И зритель, мучительно пытающийся найти ответы на не дающие покоя вопросы, смотрит и слушает в звенящей тишине. И если настоящий романтический герой, красивый, полный трепета и юношеской рефлексии Вардан Геворгян, играющий Гагика, оговорится и вместо Ани произнесет Шуши, кажется, оговорки никто не заметит. Ведь именно так воспринимается спектакль.

ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОГО ТРАГИЧЕСКОГО действа Ваге Шахвердян, верный себе, нашел множество театральных ключей и выразительных метафор. Вместе с художником Кареном Григоряном они придумали лаконичный визуальный образ спектакля — металлический каркас, переплетенный цепями. Он становится телегой, крепостными воротами, решеткой узилища, но всегда остается сетью, путами предательства, из которых не дано вырваться и тем, кто готов стоять за отчизну до конца.

ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОГО ТРАГИЧЕСКОГО действа Ваге Шахвердян, верный себе, нашел множество театральных ключей и выразительных метафор. Вместе с художником Кареном Григоряном они придумали лаконичный визуальный образ спектакля — металлический каркас, переплетенный цепями. Он становится телегой, крепостными воротами, решеткой узилища, но всегда остается сетью, путами предательства, из которых не дано вырваться и тем, кто готов стоять за отчизну до конца.

Вместе с хореографом Араиком Геворгяном режиссер придумал пластический образ «Страны отчей» — это не танцы, это именно пластический рисунок, из которого рождаются сила, мощь, воля. И все это задыхается в проклятой, вязкой паутине предательства.

Предательства, у которого множество оттенков. Оно может происходить от искренней убежденности, что лучше утратить государственность, но сохранить землю и народ, как считает Католикос Петрос I Гетнадарца, и как играет Айк Торосян — первосвященника, убежденного в своей правоте. Оно может происходить от безграничной жажды власти, как у Вест Саргиса. Кажется, Эдгар Кочарян сыграл свою лучшую роль — сжигаемый изнутри каким-то недобрым огнем, одержимый демонами зависти и мести, его персонаж готов надеть любую личину, готов к любым трансформациям, которые актер изображает мастерски, лишь бы добиться трона, пускай не царя, а наместника.

«Я воин, а не цареубийца!», — восклицает Григор Магистрос, который в исполнении Эльфика Зограбяна стал огненным Магистросом и бесспорной актерской удачей. И Спарапет — мастер сцены, великолепный народный артист Акоп Азизян, и молодой царь, и еще многие и многие были готовы отстаивать Ани всеми собой… Но Ани пал. Почему?

На это у Ваге Шахвердяна и его команды есть ответ — Ани пал в результате предательства. А что дальше? На этот вопрос ответ пока не находится. Как не нашлось у режиссера сил на духоподъемный финал. «Так что, значит все кончено? — Не кончено! Не кончено! Не кончено!», — в «Стране отчей» это еще не возрождение, это только слабая надежда…

Но напоследок обратимся не к падению Ани, а к его зарождению. «По стандартной логике истории, — считают специалисты, — Анийского царства вообще не должно было быть. К IX веку армянский народ уже прожил средний срок (и даже больше), который обычно существуют этносы, и согласно историческим закономерностям должен был исчезнуть, раствориться в окружающих народах. Но случилось ровно наоборот. Армянам удалось консолидироваться и даже восстановить свою государственность».

Получается — не кончено! Не кончено! Не кончено!