За пять минут до смерти он еще добивался свидания. Молоденькая медсестра, которая собиралась делать ему укол в сердце, не знала даже, как себя вести в столь неординарной ситуации: в училище этого не преподавали. Она, как, впрочем, и сам врач, вообще мало что соображала в этот вечерний час: 25 июля 1972 года в Москве было действительно жарко.

И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РАСТЕРЯННОСТЬ БРИГАДЫ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» обуславливалась совершенно иным обстоятельством. Атмосфера, в которой неожиданно для себя очутились дежурившие в тот странный день медики, веяла мистикой. Врач – вполне заурядная личность, весьма походил на аптекаря из Фигераса, «не ищущего абсолютно ничего». Впрочем, с этой картиной Сальвадора Дали он знаком не был, а посему его полная растерянность с каждой минутой принимала все более обостренные формы. Он задавал «абсолютно ненужные» вопросы, но ответов не получал.

Сам умирающий, который, в отличие от бригады, все прекрасно осознавал и даже контролировал ситуацию, насколько это возможно, продолжал объясняться в любви молоденькой медсестре. «Люблю красивых девушек, особенно сиделок», – этим своим предпоследним, как очень скоро окажется, предложением Леонид Енгибаров окончательно расстроит и без того уже провисшие нервы бригады.

Утром 26 июля 1972 года Москва станет мировой столицей слухов, сплетен и легенд. Они будут стучаться в двери гениальной советской интеллигенции, вплывать сквозь сито телефонных трубок в ушные раковины миллионов и нестись, нестись, нестись… по мостовым огромного города, по старым московским дворам, по подворотням Марьиной Рощи…

Смерть великого мима воистину превратится в легендарное действо: он пока еще не воскрес, а уже тысячи толкований. Причем толкуют все – и знахари, и прокаженные, и правозащитники, и изуверы… И спорят: от большой ли дозы кокаина или очередных декалитров водки он помер. А может, его убили?

Леонида Енгибарова, конечно, никто не убивал: слабо! Травить, разумеется, травили, целиться – целились (и не всегда безуспешно), однако убить его было невозможно. Как невозможно пресечь магматические выбросы вулкана. Глубочайший кратер его души извергал огромные потоки огненной лавы, пока, как это обычно бывает с гениями, не потух сам вулкан. Данное явление «енгибаровской природы» и описал соприродный ему Владимир Высоцкий:

В сотнях тысяч ламп погасли свечи.

Барабана дробь… и Тишина! –

Слишком много он взвалил на плечи

Нашего. И сломана спина.

ВПРОЧЕМ, И ПОТУХШИЙ ВУЛКАН ВЫСОТЫ СВОЕЙ НЕ ТЕРЯЕТ. Он остается вулканом, причем весьма даже значительным, ибо обрастает легендарной – туфовой растительностью на склонах. «И надо ли Арарату просыпаться, если он и так самая живая легенда», – скажет как-то Леонид.

Однажды в Ереване он спросит у старого каменщика Акопа: «Мы много лет с тобой дружим и многое знаем: ты о камне, я – о человеческом сердце. Людские сердца бывают самые разные. Бывают чистые, как горный хрусталь, бывают драгоценные, излучающие свет, как рубин, бывают твердые, как алмаз, или нежные, как малахит. Я знаю, есть и другие – пустые, как морская галька, или шершавые, как пемза. Скажи, мастер, из какого камня мое сердце?» «Твое сердце из туфа, – отвечает каменщик. – Ты не должен печалиться, что оно не такое твердое, как алмаз. Туф – редкий камень, он дает людям тепло, а болит твое сердце потому, что туф ранимый, и все невзгоды оставляют на нем свои следы. Туф – это камень для тебя, для художника».

Леонид Енгибаров был Художником. Ни «коверным», ни – тем более – «рыжим», а именно Поэтом. Его репризы – особый жанр сценической литературы. Как и енгибаровские новеллы. Кстати, всегда автобиографичные. Он сам писал сценарий собственной жизни, сам осуществлял ее постановку, сам выбирал персонажей своей судьбы, в том числе зачастую завистливых и невежественных коллег по цеху, которые даже не подозревали о таком своем предназначении. И им ли – эпизодическим крупицам сопровождающего извержение пепла — убивать сам вулкан.

Он, конечно же, болел «гамлетизмом» – авантюрным недугом молодых, красивых, благородных и одаренных людей, являющихся, как правило, слабыми и уязвимыми биологическими особями. Внутривидовой борьбы за существование они просто не ведают и качество всегда противопоставляют количеству. Даже если количество аплодирующих рук определяет качество актера.

Эта болезнь, очевидно, существовала еще до Шекспира, однако диагноз будет поставлен значительно позже. Кстати, недуг помимо прочего предполагает и непременное наличие в лексическом арсенале больного язвительных и задевающих заурядные амбиции шуток. Таким искусством Леонид Енгибаров владел сполна: своего рода контрудар мещанскому сознанию и быту.

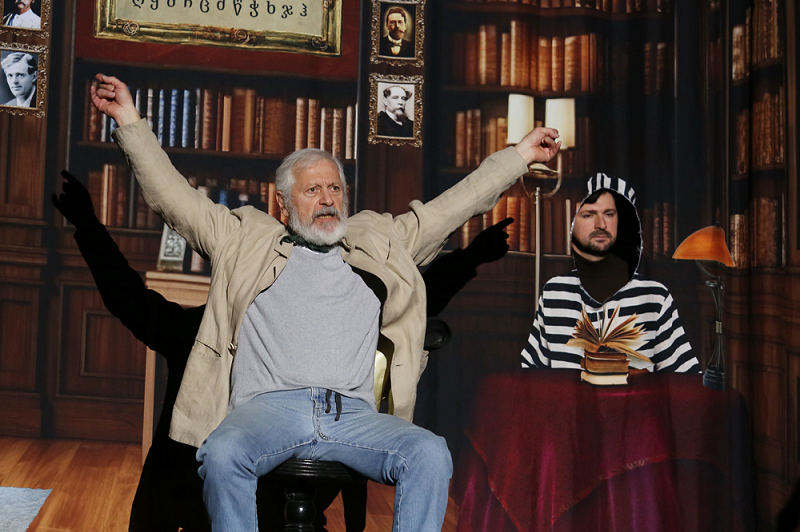

Великий эрудит и библиофил, он часто будет высмеивать карикатурных чиновников и невежество своих «доброжелателей». «У Олега Попова дома всего семь книжек и все сберегательные», – извергнет он однажды в ярости: он знал свою цену и знал стоимость других. В том числе коверных Армянского цирка – Сико и Сако, которые, подобно именитым московским коллегам, в свою очередь не желали видеть на арене молодого выпускника циркового училища. Впрочем, этим они и остались в истории клоунады.

«ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ – ГЕНИЙ, ЛЕГЕНДА, – ПОЗЖЕ КОНСТАТИРУЕТ ВЕЛИКИЙ МАРСЕЛЬ МАРСО. – Он близок нам, французам, и вместе с тем он очень сильно ощущает свою армянскую принадлежность». Известный в Марьиной Рощи «озорник Леня» действительно полюбит Ереван, армянскую историю и особенно искусство армянских канатоходцев. Со временем он научится жонглировать не только булавами, но и эпизодами своей жизни. Ему удается абсолютно все. Он кумир целого поколения: великий Высоцкий пытается походить на него. И не только он один.

«Клоун – это мое хобби, я в первую очередь литератор и автор», – скажет он уже в начале 1970 года: отныне Енгибаров всецело поглощен литературой. Впрочем, за пять минут до смерти он опять добивается свидания. С Вечностью ли?

Молоденькая медсестра, которая собирается делать ему укол в сердце, не знает даже, как себя вести в столь необычной ситуации. Она, как, впрочем, и сам врач, вообще мало что соображает в тот вечерний час: день 25 июля 1972 года в Москве действительно выдался жарким. И тем не менее растерянность бригады «скорой помощи» обусловлена совершенно иным обстоятельством: оцепеневшие, они наблюдают поставленный умирающим режиссером сценарий собственной смерти. Она, конечно, малость поспешила, но режиссер всегда был к ней готов.

Медсестра сделает ненужный укол уже после кончины Леонида. Но до этого «властитель дум» самого продвинутого советского поколения успеет-таки обратиться к матери Антонине Адриановне с последним заклинанием: «Рукописи».