— Г-н Арутюнян, наша страна отметила 25-летие независимости, какие изменения произошли в сфере науки за эти годы?

— Серьезные изменения начались только 6-7 лет назад, когда государство серьезно задумалось о том, что может дать наука нашему обществу. Была поставлена задача провести преобразования в сфере науки и интегрироваться в мировое научное сообщество. До этого сохранялась советская система: академическая, вузовская и отраслевая наука. Но в СССР были совершенно другие условия. Армения была частью СССР, и наши ученые выполняли задачи, в которых была заинтересована огромная страна. Около 70% наших институтов занимались прикладными задачами. Примерно 30% научных учреждений республики — академические институты и лаборатории вузов — занимались фундаментальными исследованиями. До 80-х годов в Армении насчитывалось около 33000 научных сотрудников и наша наука занимала весьма достойное место в СССР.

В конце 2007 года был создан Госкомитет по науке. Нашей первоочередной задачей стало выяснить, что сохранилось в сфере науки после распада СССР. Оказалось, что в Армении осталось 7-7,5 тысячи ученых. Многие уехали в США и Европу или ушли из науки, сильно пострадали те области, в которых Армения занимала достойное место. Основными направлениями деятельности Госкомитета по науке стали международное сотрудничество, преобразования в действующих структурах, создание условий для привлечения молодежи к исследовательской деятельности и сохранения ее в сфере науки. Для этого была разработана специальная программа.

— Как решался вопрос финансирования научных исследований?

— Была проведена диверсификация бюджета, введено несколько форм финансирования институтов. Сегодня более 70% бюджета науки используется на базовое финансирование.

— Что вы считаете наиболее серьезными достижениями в сфере науки за годы независимости?

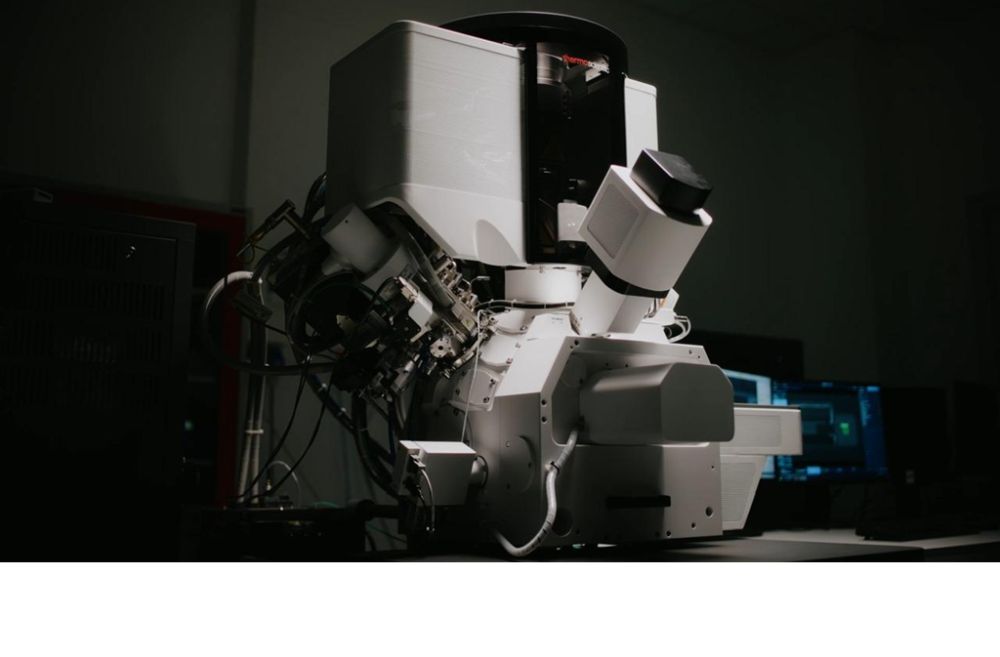

— Во-первых, это реализация проектов, имеющих региональное значение. В рамках проекта «Кендл» была реализована программа «Ареал». Создание линейного ускорителя с высокочастотной лазерной пушкой позволяет проводить передовые исследования в сферах ускорительных технологий, источников когерентного излучения и ультракоротких процессов, что значительно повысило уровень проводимых в Армении фундаментальных и прикладных исследований. Другой проект регионального значения — создание медицинского центра на базе ЕрФИ. В рамках программы по развитию ядерной медицины приобретен синхротрон, который будет производить короткоживущие радионуклиды, предназначенные для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Уже есть оборудование, лаборатория, кадры прошли подготовку за рубежом. Скоро эта программа начнет работать и приобретет региональное значение. Важным достижением я считаю и налаживание международного сотрудничества в сфере науки. Начиная с 2008 года было подписано более 30 международных соглашений, осуществляется более 100 совместных научных программ с разными странами.

— Какие программы сегодня реализуются?

— Отдельные программы предназначены для повышения обороноспособности страны, действуют целевые грантовые программы для решения вопросов сельского хозяйства, здравоохранения и т.д., грантовые программы, предназначенные для молодых ученых, и так называемые бонусные программы. В Армении ежегодно определяется 100 наиболее эффективно работающих ученых, которые получают дополнительное вознаграждение и возможности проведения научных исследований. Реализуются программы, предназначенные для развития науки в разных регионах Армении и в НКР. Мы финансируем карабахские научные группы. Создаются новые инфраструктуры в регионах, готовятся молодые кадры, которые там будут работать. Это имеет стратегическое значение. В НКР уже защищено несколько диссертаций, формируется научное сообщество, ведутся исследования в области биологии, химии, физики. Аналогичная программа реализуется и в Ширакском марзе. Очень скоро такая программа заработает и в Лори.

— Но стоит ли это делать в такой маленькой республике, как Армения?

— Несомненно, стоит. Например, в Кировакане были традиции в области химических наук, в Гюмри — арменоведения, сейсмики и др. Создание стратегических инфраструктур в Карабахе имеет стратегическое значение.

— Какие успехи достигнуты в международном сотрудничестве?

— За эти годы Армения смогла стать членом многих международных организаций. Подписан договор об ассоциации с европейской программой «Горизонт-2020». Армения стала полноценным членом этой очень крупной европейской программы, стоимость которой составляет около 80 млрд евро. То есть армянские ученые могут руководить консорциумами на базе программ «Горизонт-2020». Армения является членом многих международных научных организаций — Института теоретической физики в Триесте, международной организации, которая занимается геологическими исследованиями с использованием спутников. Мы участвуем во всех научных программах СНГ и евразийского пространства. Я являюсь членом различных межрегиональных центров СНГ и Евразийского союза. Армения полноценный член МНТЦ, член Объединенного института ядерных исследований.

— Сегодня во всем мире работа отдельного ученого или научного коллектива оценивается по цитируемости и числу публикаций в престижных международных журналах. Как оценивается наука Армении по международным критериям?

— По публикациям в рейтинговых журналах и цитируемости в регионе мы на втором месте после Израиля, хотя затраты на исследования в Израиле и у нас несравнимы. С учетом численности населения по этим показателям мы опережаем Россию. У нас индекс Хирша выше, чем у Грузии и Азербайджана, вместе взятых. То есть за несколько лет мы успели сильно интегрироваться в международную науку. По совместным публикациям у нас тоже очень солидные результаты, что тоже свидетельствует о высокой степени интеграции. На первом месте по совместным публикациям ЕС, на втором — США, на третьем — Россия, всего 12-13% публикаций.

— Расскажите подробнее о молодежных программах. Что делается для того, чтобы сохранить молодых ученых в Армении?

— Поскольку утечка кадров — проблема не только Армении, во всех странах созданы программы для молодых научных сотрудников. Несколько таких программ действует и у нас. Создан Молодежный фонд, который поддерживается президентом республики, он финансирует научные программы, конференции, публикации и т.д. Есть грантовые программы для молодых, куда входят до 4 человек в возрасте до 35 лет. Эти двухгодичные программы финансируются в объеме 15-20 тыс. долларов в год. Есть специальная программа для аспирантов и соискателей, которые помогают тем, кто уже подошел к защите диссертации. Они получают около 4 тыс. долларов в год, которые тратят на публикации своих статей и диссертаций, покупают компьютеры. Во всех грантовых программах действует жесткое правило: если программа не включает молодых ученых, она не принимается. В этом году мы также провели конкурс наиболее продуктивно работающих молодых ученых.

Но чтобы остановить утечку молодых ученых, нужны деньги, а наш бюджет небольшой. В возрасте до 35 лет они достаточно охотно работают на родине, но потом, когда уже становятся хорошими учеными и им предлагают очень высокие зарплаты за рубежом, они уезжают. Самый подверженный эмиграции возраст ученых — от 35 до 45 лет, то есть мы готовим специалистов, а их переманивают на большие зарплаты.

— Что следует изменить, чтобы результаты научных исследований нашли практическое применение, стали важным фактором развития экономики?

— Сегодня инфраструктуры, стимулирующие развитие науки, распределены по разным министерствам, что, на мой взгляд, неправильно. Например, коммерциализацией научных результатов занимается Министерство экономики. Но я не очень доволен результатами деятельности в этом направлении. Известны случаи, когда из-за невостребованности в Армении результаты своих исследований авторы продавали за рубеж. Думаю, пришло время провести структурные изменения в правительстве. Госкомитет по науке уже не должен оставаться в составе Министерства образования и науки, необходимо создать Министерство высшего образования и науки, которое должно заниматься вопросами коммерциализации науки, решать целевые задачи, связанные с промышленностью и обороной. В это министерство должен входить и ВAК. От этих преобразований выиграют все — и академическая наука, и отрасли. Все вопросы будут решаться скорее и проще.

— Мы в состоянии войны, можно ли, используя наши научные ресурсы, повысить уровень обороноспособности Армении?

— На 100% да. У нас и сегодня есть военные разработки, которые уже практически используются в военных целях. По понятным причинам не буду вдаваться в подробности. Но цель ВПК — не только разработки, обеспечивающие обороноспособность, но и производство оружия на продажу. Каждое государство имеет право производить и продавать оружие. Предполагается создание сети предприятий ВПК.

— Если такие предприятия появятся, потребуются кадры. Можно ли рассчитывать, что молодые, которые сегодня уезжают, будут востребованы?

— Обязательно. Были созданы две структуры — Комиссия по ВПК и Технический совет при премьер-министре Армении, они будут заниматься и вопросами подготовки молодых кадров для ВПК. Очень скоро в Государственном инженерном университете и ЕГУ откроются новые специальности, будет создано специальное конструкторское бюро, где будут проводиться не только разработки, но и испытания. Развитие ВПК на основе научных разработок не только повысит уровень обороноспособности нашей страны, но и создаст широкое поле деятельности для молодых кадров ученых и специалистов.