После долгого перерыва писатель, глава издательства «Оракул» и руководитель российско-армянской серии издательства Newmag Рубен Ишханян выпустил новую авторскую книгу «Arménie: la fin de l‘Histoire?» («Армения: конец истории?»), ставшую новым словом в отечественной документальной прозе.На днях книга вышла в свет во Франции на французском языке и скоро будет презентована там в присутствии автора.

Осенью поклонники творчества Рубена Ишханяна смогут познакомиться с русской, оригинальной версией книги, названной «Армения: 110 лет ожидания». Почему две языковые версии носят разные названия? О чем новые размышления в прозе молодого, но уже состоявшегося писателя? Что заставило его обратиться к истории Армении? Об этом наша беседа с Рубеном Ишханяном.

— Рубен, на некоторое время вы исчезли из литературного пространства, но сегодня можете предложить читателям новое литературное произведение на интересную и острую тему. Что побудило вас вновь взяться за перо?

— В прошлом году в рамках Конгресса переводчиков в Цахкадзоре я познакомился с издателем и переводчиком из Франции Анной Кольдефи-Фокар, известной своими переводами как современной, так и классической литературы, в том числе и русской. Завязалась беседа о литературе, ситуации в мире и нашем регионе, об Армении и Арцахе. Через неделю Анна вдруг предложила мне написать книгу, представив в ней важную в свете сегодняшних реалий веху истории Армении и ее нынешнее состояние. Предложение поначалу меня напрягло, но вскоре я понял, что тема лежит на поверхности и связана и со мной, и с моей семьей. Так и появилось название оригинальной рукописи на русском языке, которое мы решили несколько видоизменить во французской версии. Книга начинается с событий 1912 г. – даты рождения в арцахском селе Гиши моего деда Амаяка Ишханяна, и заканчивается 44-дневной Арцахской войной и нынешней блокадой Арцаха. Взявшись за эту тему, я осознавал огромную ответственность. Но для меня важно было рассказать на основе истории моей семьи об Арцахе, Армении, армяно-азербайджанских отношениях и обо всем, что привело нас к нынешнему состоянию.

— В прошлом году в рамках Конгресса переводчиков в Цахкадзоре я познакомился с издателем и переводчиком из Франции Анной Кольдефи-Фокар, известной своими переводами как современной, так и классической литературы, в том числе и русской. Завязалась беседа о литературе, ситуации в мире и нашем регионе, об Армении и Арцахе. Через неделю Анна вдруг предложила мне написать книгу, представив в ней важную в свете сегодняшних реалий веху истории Армении и ее нынешнее состояние. Предложение поначалу меня напрягло, но вскоре я понял, что тема лежит на поверхности и связана и со мной, и с моей семьей. Так и появилось название оригинальной рукописи на русском языке, которое мы решили несколько видоизменить во французской версии. Книга начинается с событий 1912 г. – даты рождения в арцахском селе Гиши моего деда Амаяка Ишханяна, и заканчивается 44-дневной Арцахской войной и нынешней блокадой Арцаха. Взявшись за эту тему, я осознавал огромную ответственность. Но для меня важно было рассказать на основе истории моей семьи об Арцахе, Армении, армяно-азербайджанских отношениях и обо всем, что привело нас к нынешнему состоянию.

— Арцах – наболевший, злободневный вопрос для мыслящей части армянского общества. В мире же о нем либо не знают, либо обходят стороной. Насколько книга может стать рупором актуальных проблем, связанных с Арменией и Арцахом?

— Я осознавал: о чем бы я ни писал по данной теме, армянскому читателю будет знакомо практически все. Другое дело – Франция, где даже знающие о карабахском конфликте люди не совсем понимают его причины и суть. Дело в том, что армянская община Франции сформирована из потомков беженцев из Западной Армении, которым, в первую очередь, близка тема Геноцида, а не Арцаха. Во вторую, как бы мы ни говорили о тесных армяно-французских отношениях, найти достоверную и объемную информацию об Арцахе и конфликте на французском языке довольно трудно. Анна Кольдефи-Фокар призналась, что в процессе перевода моей книги она искала подтверждения описанных мною фактов во французских источниках и ничего не находила. Уже больше пяти месяцев Арцах в блокаде, но об этом во Франции говорят одно-два СМИ. Мы с Анной поставили цель рассказать об Арцахе, донести информацию до франкоязычного читателя.

— Еще на заре своей литературной карьеры вы писали рассказы об Арцахе и о первой Карабахской войне. Вы как-то связаны с Арцахом?

— Мои предки с обеих сторон происходят из Арцаха, и мне было проще писать об исторической родине, ссылаясь на их рассказы, на воспоминания мамы, которые имеют доказательную основу. Она многое помнит из своего детства, была свидетелем ряда событий. В процессе работы я пользовался книгами, в которых находил подтверждение рассказов мамы в литературе на армянском и русском языках, и мне хотелось поскорее донести правду до франкоязычного читателя.

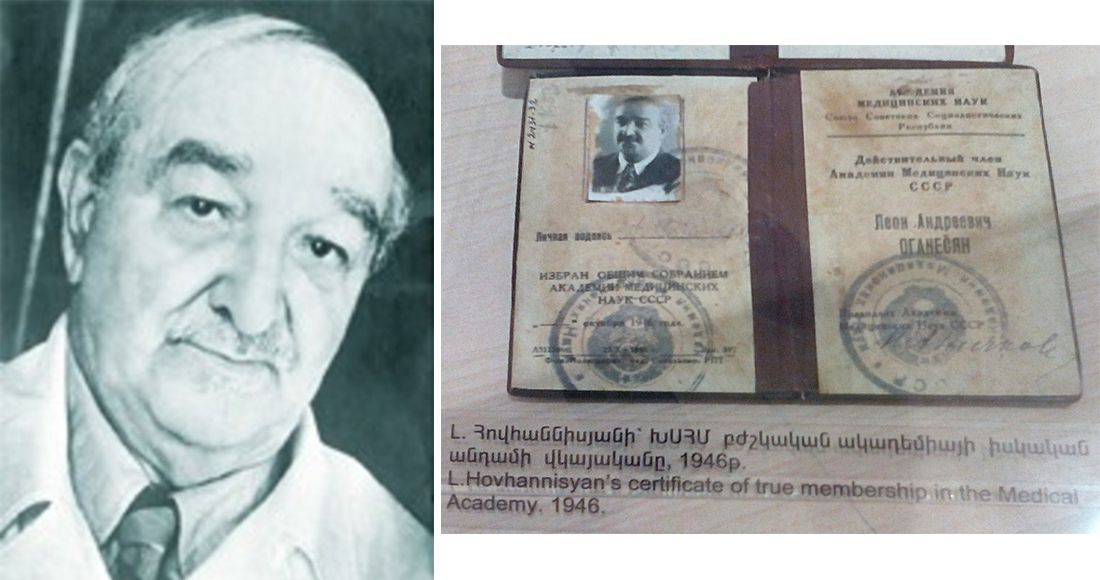

В книге, как я уже сказал, история моего деда Амаяка с 1912 года и моя история, берущая начало в 1986 году. Здесь также история семьи моей мамы и моего деда с ее стороны Бениямина Галустяна, уроженца Арцаха. Жизнь моих родителей в определенный период была связана с Азербайджаном. Семья мамы переехала в Армению в 1970 году: деда Бениамина как прекрасного химика пригласили в Ереван, позже он стал секретарем парткома каучукового завода «Наирит». Они перебрались в Армению за 20 лет до карабахского движения, но, как признавались не раз, живя в Азербайджане, всегда знали, что им нужно оттуда уехать. Мой папа родился в Гиши, потом с семьей уехал в Узбекистан, служил в Дрездене, учился в Ленинградском государственном университете, а по окончании приехал в Ереван. Так что в моей книге фигурируют разные страны и республики.

Вторая часть книги посвящена моей эпохе, связанной с развалом СССР. Здесь я представляю свой взгляд на события, пишу, как о причинах армяно-азербайджанского конфликта, так и о том, почему часть наших соотечественников воевала за Арцах, а другая покидала родину в поисках лучшей жизни, как мы пришли к поражению в войне 2020 года и блокаде Арцаха.

— Как бы тема не была близка нам, армянам, хотелось бы видеть книгу и на армянском языке…

— Скоро состоится презентация французской версии книги во Франции, осенью я планирую представить русскую версию в Москве, в рамках книжной ярмарки «Non/fiction» и хочу организовать ее перевод на армянский язык, так как жизнь показывает, что новое поколение армян, выросшее на гаджетах и информационном потоке соцсетей также оторвано от реалий и практически не знает сути Арцахского вопроса, истории Армении.

— Можно ли сказать, что тема Арцаха – ключевая в книге?

— Скажу так: красной нитью в ней проходит тема армяно-азербайджанских взаимоотношений и конфликта, имеющих серьезную историческую почву. При этом я старался быть объективным, писал и о другом уровне отношений между армянами и азербайджанцами, например, в Москве. В книге есть также критика допущенных нами ошибок, которые привели к краю пропасти Армению и Арцах. Уверен, об этом также надо говорить, чтобы найти корень зла и избавиться от него.

— Скажу так: красной нитью в ней проходит тема армяно-азербайджанских взаимоотношений и конфликта, имеющих серьезную историческую почву. При этом я старался быть объективным, писал и о другом уровне отношений между армянами и азербайджанцами, например, в Москве. В книге есть также критика допущенных нами ошибок, которые привели к краю пропасти Армению и Арцах. Уверен, об этом также надо говорить, чтобы найти корень зла и избавиться от него.

— Отвлекаясь от книги, спрошу: недавно вы приехали их Красноярска, где участвовал в литературном форуме. Там был и представитель Арцаха – наша соотечественница и писательница Эмма Огольцова. Как была принята армяно-арцахская делегация на этом форуме?

— Это международный форум, в нем были представлены Россия, Армения, Арцах, Италия, Саудовская Аравия, Турция: основные участники из зарубежных стран – русские по национальности. Форум был поддержан Президентским фондом культурных инициатив РФ. Миротворцы помогли Эмме Огольцовой выехать из Степанакерта и отправиться в Красноярск. Теперь она застряла в Ереване: «экологи» не позволяют писательнице, как и другим арцахцам, вернуться домой. Форум был важным не только в том плане, что на нем отдельно был представлен Арцах. Это было общение на литературные темы и о наболевших вопросах. Меня удивило понимание русскими происходящего в Армении: большинство из них знали о том, что мне казалось лишь внутренними проблемами нашей страны и народа. Подобные встречи важны не только для развития литературы, но и для построения диалога, взаимопонимания между представителями разных народов. Добавлю, что программа форума была насыщенной, я выступал в день 3-4 раза на разных площадках, читал свои рассказы. Интересно, что до книги «Армения: 110 лет ожидания» я ничего не писал уже несколько лет и, представляя на форуме свои прошлые литературные произведения, понял: в каждом моем рассказе поднята тема войны, она как будто сидит у меня на уровне ДНК. И если Карл фон Клаузевиц говорил, что война есть продолжение политики иными средствами, то после Второй Мировой войны и особенно сегодня можно уверенно утверждать, что мир — это продолжение политики иными средствами.

— Последний, традиционный вопрос: над чем вы работаете сегодня?

— Учусь в РАНХиГС, пишу диссертацию на тему Ближнего Востока, что важно для нас в региональном плане. В какой-то момент я понял истинный смысл фразы: если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой. Не хочется и не можется, скажем так, сегодня оставаться вне политики, даже в литературном творчестве.