О некоторых аспектах армяно-венесуэльских отношений

20 июля 2005 года, в период президентского правления Уго Чавеса, парламент Венесуэлы единогласно признал и осудил Геноцид армян. В принятом на парламентском заседании специальном документе говорилось:

«УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЕРВОГО В XX ВЕКЕ ГЕНОЦИДА, который был заранее спланирован и осуществлен со стороны охваченных идеей пантюркизма младотурок по отношению к армянам, в результате чего погибло 1,5 млн человек; учитывая то, что подобные преступления должны быть осуждены для их дальнейшего предотвращения, восстановления прав человека и национальных прав; учитывая то, что этот Геноцид должен быть признан со стороны турецкого народа и всеми народами мира; учитывая то, что народ Венесуэлы и государство отвергают терроризм и притеснения на национальной, политической и религиозной почве; учитывая то, что народ Венесуэлы и государство пребывают в продолжительной борьбе с терроризмом, включая и государственный терроризм; учитывая тот факт, что исходя из политических целей наблюдается попытка исказить историю и предать забвению этот Геноцид, Национальный парламент Венесуэлы постановляет: стать опорой армянскому народу и государству, сильной армянской общине Венесуэлы и ее запоздалому требованию; попросить Евросоюз отложить вступление Турции в свои ряды, пока эта страна не признает Геноцид армян; сформировать специальную группу от Национального парламента для передачи этой резолюции в парламент Армении и Армянскую Церковь; создать совместные группы дружбы между парламентами двух стран».

В сентябре 2006 года Ереван посетил первый в истории официальный представитель Каракаса — посланник Чавеса, министр высшего образования республики Самуэл Монкада.

Это был деликатный период, так как к тому времени (в самом начале 2006 года) команданте уже ввел в международный оборот термин «ось добра» — в противовес американской «оси зла». Изначально им обозначался союз «Венесуэла — Куба – Боливия», но спустя несколько месяцев Чавес совершил поездку по ряду государств, которые, по его мнению, также должны были стать частью новой оси — участниками единого антиимпериалистического фронта (после очередной встречи с Фиделем он посетил Беларусь, Россию, Иран, принял участие в саммите Африканского союза, призвав страны Черного континента оказывать сопротивление американскому неоколониализму).

Таким образом, ереванский визит посланника команданте действительно пришелся на деликатный (в аспекте представления армянской позиции) период и объективно вписывался в контекст активизации соответствующих усилий Чавеса на международной арене. Для иллюстрации атмосферы времени отметим, что уже 20 сентября 2006 года (на 19-й день после ереванского визита Самуэля Монкады) венесуэльский лидер, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал Буша-младшего «дьяволом».

Пребывание венесуэльского официального лица в армянской столице не удостоилось подробного описания. Сообщалось о его встрече с министром иностранных дел Варданом Осканяном, в ходе которой рассматривались возможности развития двусторонних отношений, при этом Осканян отметил, что «армянская община Венесуэлы может сыграть связующую роль в вопросе взаимного ознакомления двух народов». О словах благодарности венесуэльскому народу и парламенту в связи с признанием и осуждением Геноцида армян источники не сообщали.

Более того, в том же году главный советник действующего тогда второго президента РА — Ваграм Нерсисянц, рассуждая о вопросах внутренней политики, счел обязательным озвучить свою негативную позицию в отношении «некоторых режимов Латинской Америки».

В интервью газете «Аравот» (25. 11. 06) он заявил: «Становление либеральной политической силы в Армении стало возможным в первую очередь благодаря бывшему президенту Левону Тер-Петросяну и возглавляемой им партии АОД, которые еще в преддверии независимости заложили основы либерального политического течения, и, во-вторых, оно было продолжено и развито нынешними властями — при лидерстве Роберта Кочаряна. В настоящее время сторонников либеральной политики направляет Республиканская партия Армении. Тем не менее вызывает озабоченность то, что в ряды РПА проникли бывшие советские «заводчики-предприниматели», сторонники клановой экономики и, возможно, будет сделана попытка перевести либеральную политику РПА в сторону покровительствующей, прикрывающейся ложными националистическими аргументами, как это имеет место в ряде стран Латинской Америки».

Никто не заставлял Ваграма Нерсисянца приводить в пример «ряд латиноамериканских стран». Тем не менее представитель Всемирного банка в РА (при Левоне Тер-Петросяне) и главный советник президента (при Роберте Кочаряне) счел необходимым заявить об этом. Возникают естественные вопросы: а уполномочен ли был главный советник главы армянского государства давать подобные оценки? Какие именно латиноамериканские страны он имел в виду, когда говорил о возможных попытках смещения заложенного еще Левоном Тер-Петросяном либерального курса под прикрытием «ложных националистических аргументов»? Не надо быть провидцем – в первую очередь он подразумевал Венесуэлу и лично Уго Чавеса.

Как известно, с 1998 года во внешнеполитической повестке официального Еревана свое особое место занимает курс, ориентированный на международное признание и осуждение Геноцида армян. В период правления первого президента (1991-1998 гг.) этот вопрос не фигурировал в повестке внешней политики, что, кстати, не скрывалось самим Тер-Петросяном.

В НОЯБРЕ 1997 ГОДА ОН ПИСАЛ В СТАТЬЕ «ВОЙНА ИЛИ МИР»: «Неужто я не мог день и ночь ругать турок, поднять перед ООН вопрос о признании Геноцида армян, провозгласить недействительным Карсский договор, потребовать от Турции территории, определенные Севрским договором, предъявить Азербайджану ультиматум — признать независимость Нагорного Карабаха <…> Мне мешают делать это всего лишь элементарный политический расчет и стремление уберечь наш народ от бедствий <…> Миф второй: якобы если Армения займет жесткую позицию в отношении Турции, поднимет перед ней вопросы признания факта Геноцида <…> то Турция и Азербайджан станут более уступчивыми в вопросе Карабаха. По моему глубокому убеждению, которое я могу обосновать конкретными политическими расчетами, такая позиция не только не поможет решению проблемы Нагорного Карабаха, но и создаст новые сложности во взаимоотношениях Армении с Турцией».

С отставкой в 1998 году первого президента и избранием на пост главы государства Роберта Кочаряна этот пункт «армянской позиции» подвергся кардинальному пересмотру. По крайней мере в том же году с трибуны Генассамблеи ООН впервые в истории прозвучал официальный призыв Еревана к международному сообществу – признать и осудить Геноцид армян в Османской империи.

И тем не менее вновь возникает вопрос: в каких отношениях между собой пребывают два приоритета современной армянской политики: а) усилия, направленные на международное признание и осуждение Геноцида, и б) стремление властей выглядеть в глазах «цивилизованного мира» демократическим государством? Полагаем, что армяно-венесуэльские отношения – индикатор, который указывает на абсолютную неопределенность позиций отечественной элиты в этом вопросе.

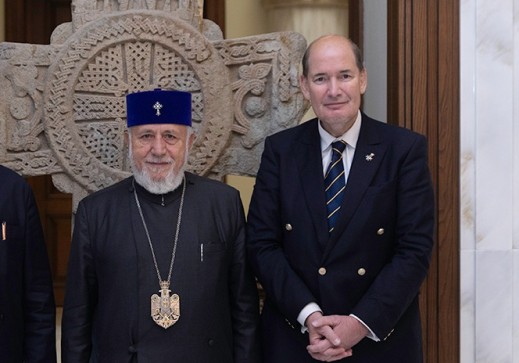

6 марта президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования вице-президенту Боливарианской республики Венесуэла Николасу Мадуро в связи с кончиной Чавеса. В послании отмечается: «Ушла из жизни уникальная личность, влиятельный политический деятель, который навсегда остался верным своему видению обеспечения благополучной и достойной жизни для каждого жителя Венесуэлы и который сыграл незабвенную роль в деле развития и прогресса современной Венесуэлы. Необратимая потеря господина Уго Чавеса действительно является большим горем как для его родных, так и для дружественного народа Венесуэлы».

С одной стороны, армянские власти не могли не отреагировать на резонансное событие, с другой – слов признательности венесуэльскому народу и лично Чавесу (именно в связи с признанием Геноцида армян) в президентском обращении не было. Как не было и самой Армении в числе тех 55 стран, которые направили в Каракас делегации на церемонию прощания с команданте.

«УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЕРВОГО В XX ВЕКЕ ГЕНОЦИДА, который был заранее спланирован и осуществлен со стороны охваченных идеей пантюркизма младотурок по отношению к армянам, в результате чего погибло 1,5 млн человек; учитывая то, что подобные преступления должны быть осуждены для их дальнейшего предотвращения, восстановления прав человека и национальных прав; учитывая то, что этот Геноцид должен быть признан со стороны турецкого народа и всеми народами мира; учитывая то, что народ Венесуэлы и государство отвергают терроризм и притеснения на национальной, политической и религиозной почве; учитывая то, что народ Венесуэлы и государство пребывают в продолжительной борьбе с терроризмом, включая и государственный терроризм; учитывая тот факт, что исходя из политических целей наблюдается попытка исказить историю и предать забвению этот Геноцид, Национальный парламент Венесуэлы постановляет: стать опорой армянскому народу и государству, сильной армянской общине Венесуэлы и ее запоздалому требованию; попросить Евросоюз отложить вступление Турции в свои ряды, пока эта страна не признает Геноцид армян; сформировать специальную группу от Национального парламента для передачи этой резолюции в парламент Армении и Армянскую Церковь; создать совместные группы дружбы между парламентами двух стран».

В сентябре 2006 года Ереван посетил первый в истории официальный представитель Каракаса — посланник Чавеса, министр высшего образования республики Самуэл Монкада.

Это был деликатный период, так как к тому времени (в самом начале 2006 года) команданте уже ввел в международный оборот термин «ось добра» — в противовес американской «оси зла». Изначально им обозначался союз «Венесуэла — Куба – Боливия», но спустя несколько месяцев Чавес совершил поездку по ряду государств, которые, по его мнению, также должны были стать частью новой оси — участниками единого антиимпериалистического фронта (после очередной встречи с Фиделем он посетил Беларусь, Россию, Иран, принял участие в саммите Африканского союза, призвав страны Черного континента оказывать сопротивление американскому неоколониализму).

Таким образом, ереванский визит посланника команданте действительно пришелся на деликатный (в аспекте представления армянской позиции) период и объективно вписывался в контекст активизации соответствующих усилий Чавеса на международной арене. Для иллюстрации атмосферы времени отметим, что уже 20 сентября 2006 года (на 19-й день после ереванского визита Самуэля Монкады) венесуэльский лидер, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал Буша-младшего «дьяволом».

Пребывание венесуэльского официального лица в армянской столице не удостоилось подробного описания. Сообщалось о его встрече с министром иностранных дел Варданом Осканяном, в ходе которой рассматривались возможности развития двусторонних отношений, при этом Осканян отметил, что «армянская община Венесуэлы может сыграть связующую роль в вопросе взаимного ознакомления двух народов». О словах благодарности венесуэльскому народу и парламенту в связи с признанием и осуждением Геноцида армян источники не сообщали.

Более того, в том же году главный советник действующего тогда второго президента РА — Ваграм Нерсисянц, рассуждая о вопросах внутренней политики, счел обязательным озвучить свою негативную позицию в отношении «некоторых режимов Латинской Америки».

В интервью газете «Аравот» (25. 11. 06) он заявил: «Становление либеральной политической силы в Армении стало возможным в первую очередь благодаря бывшему президенту Левону Тер-Петросяну и возглавляемой им партии АОД, которые еще в преддверии независимости заложили основы либерального политического течения, и, во-вторых, оно было продолжено и развито нынешними властями — при лидерстве Роберта Кочаряна. В настоящее время сторонников либеральной политики направляет Республиканская партия Армении. Тем не менее вызывает озабоченность то, что в ряды РПА проникли бывшие советские «заводчики-предприниматели», сторонники клановой экономики и, возможно, будет сделана попытка перевести либеральную политику РПА в сторону покровительствующей, прикрывающейся ложными националистическими аргументами, как это имеет место в ряде стран Латинской Америки».

Никто не заставлял Ваграма Нерсисянца приводить в пример «ряд латиноамериканских стран». Тем не менее представитель Всемирного банка в РА (при Левоне Тер-Петросяне) и главный советник президента (при Роберте Кочаряне) счел необходимым заявить об этом. Возникают естественные вопросы: а уполномочен ли был главный советник главы армянского государства давать подобные оценки? Какие именно латиноамериканские страны он имел в виду, когда говорил о возможных попытках смещения заложенного еще Левоном Тер-Петросяном либерального курса под прикрытием «ложных националистических аргументов»? Не надо быть провидцем – в первую очередь он подразумевал Венесуэлу и лично Уго Чавеса.

Как известно, с 1998 года во внешнеполитической повестке официального Еревана свое особое место занимает курс, ориентированный на международное признание и осуждение Геноцида армян. В период правления первого президента (1991-1998 гг.) этот вопрос не фигурировал в повестке внешней политики, что, кстати, не скрывалось самим Тер-Петросяном.

В НОЯБРЕ 1997 ГОДА ОН ПИСАЛ В СТАТЬЕ «ВОЙНА ИЛИ МИР»: «Неужто я не мог день и ночь ругать турок, поднять перед ООН вопрос о признании Геноцида армян, провозгласить недействительным Карсский договор, потребовать от Турции территории, определенные Севрским договором, предъявить Азербайджану ультиматум — признать независимость Нагорного Карабаха <…> Мне мешают делать это всего лишь элементарный политический расчет и стремление уберечь наш народ от бедствий <…> Миф второй: якобы если Армения займет жесткую позицию в отношении Турции, поднимет перед ней вопросы признания факта Геноцида <…> то Турция и Азербайджан станут более уступчивыми в вопросе Карабаха. По моему глубокому убеждению, которое я могу обосновать конкретными политическими расчетами, такая позиция не только не поможет решению проблемы Нагорного Карабаха, но и создаст новые сложности во взаимоотношениях Армении с Турцией».

С отставкой в 1998 году первого президента и избранием на пост главы государства Роберта Кочаряна этот пункт «армянской позиции» подвергся кардинальному пересмотру. По крайней мере в том же году с трибуны Генассамблеи ООН впервые в истории прозвучал официальный призыв Еревана к международному сообществу – признать и осудить Геноцид армян в Османской империи.

И тем не менее вновь возникает вопрос: в каких отношениях между собой пребывают два приоритета современной армянской политики: а) усилия, направленные на международное признание и осуждение Геноцида, и б) стремление властей выглядеть в глазах «цивилизованного мира» демократическим государством? Полагаем, что армяно-венесуэльские отношения – индикатор, который указывает на абсолютную неопределенность позиций отечественной элиты в этом вопросе.

6 марта президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования вице-президенту Боливарианской республики Венесуэла Николасу Мадуро в связи с кончиной Чавеса. В послании отмечается: «Ушла из жизни уникальная личность, влиятельный политический деятель, который навсегда остался верным своему видению обеспечения благополучной и достойной жизни для каждого жителя Венесуэлы и который сыграл незабвенную роль в деле развития и прогресса современной Венесуэлы. Необратимая потеря господина Уго Чавеса действительно является большим горем как для его родных, так и для дружественного народа Венесуэлы».

С одной стороны, армянские власти не могли не отреагировать на резонансное событие, с другой – слов признательности венесуэльскому народу и лично Чавесу (именно в связи с признанием Геноцида армян) в президентском обращении не было. Как не было и самой Армении в числе тех 55 стран, которые направили в Каракас делегации на церемонию прощания с команданте.