Отдаваясь политическим страстям, мы все реже вспоминаем слова поэта: «Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен». Жестокий високосный этот год принес нашему народу страшные потери, неимоверные страдания. И шрамы, оставленные временем в наших сердцах, вряд ли легко сотрутся. Они не случайные черты — самые натуральные раны.

ПЫТАЯСЬ НАЙТИ ОПОРУ, МЫ МЫСЛЯМИ ОБРАЩАЕМСЯ к тем, кто своим беспокойным искусством и словом подлинного гражданина внушал надежду в «минуты роковые» и веру в будущее. Среди них великолепный художник Григор Ханджян.

Значение Г.Ханджяна с каждым прошедшим десятилетием увеличивается. Настолько высоки были его профессиональный уровень, гражданственный нерв, самобытность и современное звучание. Мы помним множество выставок, которые проходили при жизни художника. Сейчас они почти не проходят, их заслонили политические события и пандемия. Ханджян всегда пользовался неизменным уважением. Может быть, потому, что в своем искусстве он сумел выразить не только характерные черты бурного XX века, но и предугадать многое, что ныне воспринимается как нечто современное, новое. Его искусство основано на традициях армянской школы живописи, в высшей степени добротно, серьезно и глубоко.

Значение Г.Ханджяна с каждым прошедшим десятилетием увеличивается. Настолько высоки были его профессиональный уровень, гражданственный нерв, самобытность и современное звучание. Мы помним множество выставок, которые проходили при жизни художника. Сейчас они почти не проходят, их заслонили политические события и пандемия. Ханджян всегда пользовался неизменным уважением. Может быть, потому, что в своем искусстве он сумел выразить не только характерные черты бурного XX века, но и предугадать многое, что ныне воспринимается как нечто современное, новое. Его искусство основано на традициях армянской школы живописи, в высшей степени добротно, серьезно и глубоко.

Григор Ханджян обладал самыми высокими званиями народного признания: народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, действительный член Академии художеств СССР, член-корреспондент Академии наук Армении… Это великое счастье, когда художнику воздается по заслугам еще при жизни. И все-таки кем он был для армянской культуры, мы с особой остротой ощутили только теперь.

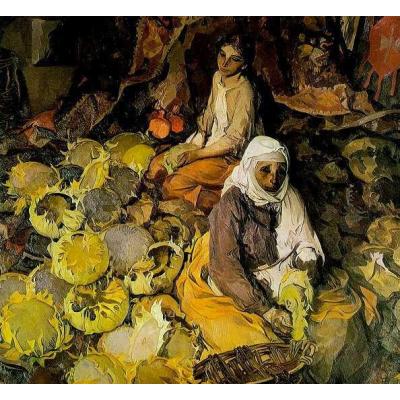

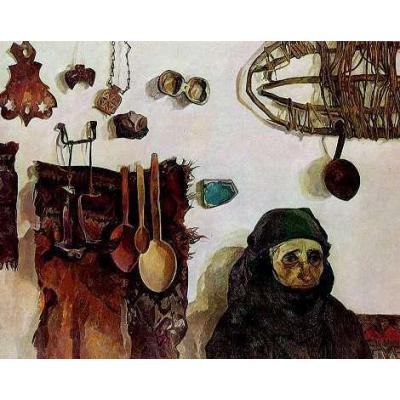

Работы Григора Ханджяна прочно вошли в золотой фонд армянского изобразительного искусства. Его живописные и графические работы свидетельствуют не просто об одаренности мастера, многогранности творческих интересов — в них мы видим последовательное развитие его художественных идей. Он создавал образы своих современников — их было очень много, таких, которым он отдал свое сердечное тепло. Они помогают нам раскрыть черты национального характера, которые он наблюдал в жизни и до поры до времени откладывал в своей памяти. Живое воплощение нашли они в его жанровых полотнах «Счастливая дорога», «На берегу Севана», «Ереванские строители», «Хлеб, любовь, мечта», в многочисленных портретах.

Работы Григора Ханджяна прочно вошли в золотой фонд армянского изобразительного искусства. Его живописные и графические работы свидетельствуют не просто об одаренности мастера, многогранности творческих интересов — в них мы видим последовательное развитие его художественных идей. Он создавал образы своих современников — их было очень много, таких, которым он отдал свое сердечное тепло. Они помогают нам раскрыть черты национального характера, которые он наблюдал в жизни и до поры до времени откладывал в своей памяти. Живое воплощение нашли они в его жанровых полотнах «Счастливая дорога», «На берегу Севана», «Ереванские строители», «Хлеб, любовь, мечта», в многочисленных портретах.

НО НАИБОЛЕЕ ЯРКО ЭТИ ЧЕРТЫ НАШЛИ ВОПЛОЩЕНИЕ в его монументальном полотне «Вардананк», представленном на выставке в начале 80-х годов. Впечатление, вызванное им, было ошеломляющим: когда смотришь на него, кажется, мы поднимаемся к вершинам духовной жизни, отвергаем суету и обыденность. Радостное воодушевление сообщает нам пронзительную силу прозрения, и кажется, «еще немного — и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем». Перед зрителем предстал художник с яркой, ни на кого не похожей манерой, сумевший лаконично и обобщенно выразить и характеры персонажей, и дух эпохи. Опираясь на традицию, на духовный опыт прошлого, он прокладывает живой мост к современности и проводит через всю композицию мысль о монолитности и несокрушимости мощи народа. Эта работа стала программной, она убедила художника в том, что свои собственные сокровенные образы, стремления, идеи можно сделать массовыми, общедоступными даже тогда, когда соблюдаются непременные условности в отображении внешнего мира.

Живописное наследие Ханджяна велико. Что же касается станковой и книжной графики, то ее размах буквально ошеломляет: высокое безупречное мастерство, многообразие тем, в которых звучат само время, пафос, сила чувств. Динамика выражения, проникновение в дух эпохи столь ярки и глубоки, а количество созданного столь необъятно, что кажется просто невероятным.

Многие картины Ханджяна не нуждались в датах: их форма, сюжеты, а главное, названия («Памяти жертв Спитака», «Сумгаит», «Баку», «Арцах») говорят сами за себя. Полотна эти — нравственный отклик художника-гражданина на трагические события. Объемность, духовная полнота в сочетании с острым социальным чувством и создают тот пафос, который делает произведения незабываемыми. Незабываемыми потому, что мысль художника крупна и исторична. Полотна звучат как колокола тревоги. Перед нами страждущая душа художника. Всматриваешься в эти полотна — и вспоминаются строки Николая Рубцова:

Многие картины Ханджяна не нуждались в датах: их форма, сюжеты, а главное, названия («Памяти жертв Спитака», «Сумгаит», «Баку», «Арцах») говорят сами за себя. Полотна эти — нравственный отклик художника-гражданина на трагические события. Объемность, духовная полнота в сочетании с острым социальным чувством и создают тот пафос, который делает произведения незабываемыми. Незабываемыми потому, что мысль художника крупна и исторична. Полотна звучат как колокола тревоги. Перед нами страждущая душа художника. Всматриваешься в эти полотна — и вспоминаются строки Николая Рубцова:

Они несут на флагах черный крест,

Они крестами небо закрестили.

И не леса мне видятся окрест,

А лес крестов…

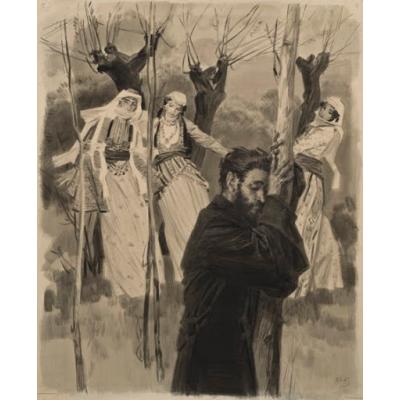

Чувствуется, какое волнение наполняло художника, когда он работал над этими произведениями, как страстно протестовала его душа против варварских расправ на пороге XXI века. В этих работах, как и в своей великолепной графической публицистике, и в иллюстрациях к гениальной книге Паруйра Севака «Неумолкаемая колокольня», Григор Ханджян — самобытный художник — остается верным правде времени, характеру своего дарования, своей природе. Он позволял себе совершенно оригинальную, подчас гротесковую трактовку знаменитых произведений. Его тонкое прочтение текстов, незаурядные знания, независимость характера и взглядов подымали из глубин души образы неожиданные и убедительные. Иначе как новаторством не назовешь его иллюстрации к произведениям Туманяна, Паруйра Севака, Наири Зарьяна. Острые, динамичные и мощные, они воскрешают мир героев этих классических произведений.

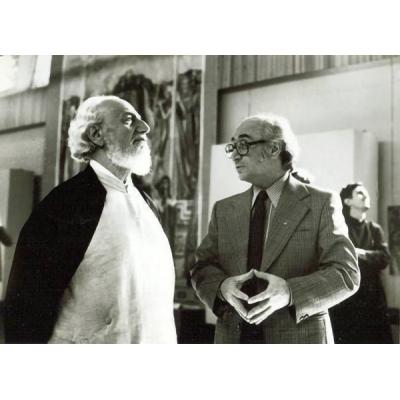

ГРИГОР ХАНДЖЯН БЫЛ НЕ ТОЛЬКО БОЛЬШИМ ХУДОЖНИКОМ. Он был счастливым человеком, чье мироощущение совпало с мироощущением его народа. Он был национальной гордостью и ее непридуманным олицетворением одновременно. Такова природа его необычайной популярности.

О нем написано много, и в то же время не все еще сказано, не все охвачено: что-то важное упущено в той необъятной деятельности, которая, казалось бы, не под силу человеку и для которого 74 года — слишком короткий срок. Каждый год жизни представляется нам высшей точкой его художественной и общественной жизни. Но мало того, ведь мы знаем, сколько энергии и времени уходило у него на общественную работу в качестве многолетнего члена Высшего духовного и архитектурного советов.

Конечно, все это было бы невозможным, если бы не огромная работоспособность, подкрепленная организованностью и самодисциплиной. Мы всегда видели его собранным, подтянутым, элегантным.

Конечно, все это было бы невозможным, если бы не огромная работоспособность, подкрепленная организованностью и самодисциплиной. Мы всегда видели его собранным, подтянутым, элегантным.

А сколько молодых и зрелых художников пользовались его квалифицированными советами, сколько его коллег благодарны за помощь и организацию их труда, сколько уже завоевавших известность мастеров обладают дипломами Художественного института, подписанными знакомым автографом «Г.Ханджян».

О феноменальной организованности Ханджяна даже сложилась легенда, будто он обладает чудодейственной способностью одновременно находиться сразу в нескольких местах: открывать выставку, выступать на заседании Академии наук, оказаться в Эчмиадзине. Не раз приходилось быть свидетелем его выступлений на заседаниях, видеть в общении с людьми искусства разных стран, в том общении, от которого в конечном счете зависит репутация нашей культуры, престиж нашей страны. И всегда Григор Ханджян был на высоте, умел привлечь внимание к тому, о чем говорил, вызвать живой интерес.

Он словно воплощал в себе носителя духовного богатства целой нации, наследника великих традиций прошлого и настоящего. Г.Ханджян был человеком чуткой совести, который свою любовь к Родине не декларировал и не превращал в особое достоинство, не выставлял напоказ. Армению он любил горячо, просветленно, бескорыстно. Щедрость его исходила, по моему убеждению, от могучего дара — человеческого и художественного. И потому он мог свободно наделять своей добротой других — и в смысле чисто эстетическом, и посредством высоких творений искусства. Возможно, таким добрым и щедрым его сделала родная земля, одарив в придачу еще и неистовым чувством тесного единения с миром.