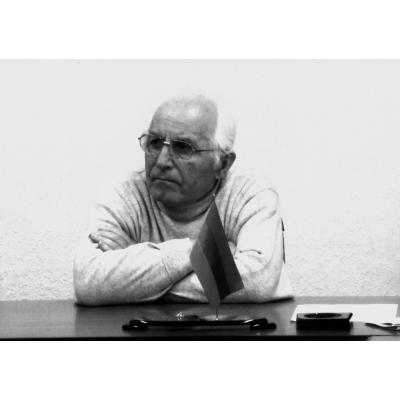

Культура армянского народа во всех своих сферах в течение тысячелетий существования развивалась благодаря подвижничеству его избранных представителей. Такие подвижники были всегда, несмотря ни на какие катаклизмы истории, они есть и сегодня. Тому пример недавно вышедшая в свет монография «Монументальная живопись раннесредневековой Армении (IV — VII века)» — одна из последних книг выдающегося художника и ученого-медиевиста Николая Гарегиновича КОТАНДЖЯНА (1928-2013).

«К СОЖАЛЕНИЮ, САМ ОН ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ НАД ЭТОЙ МОНОГРАФИЕЙ НЕ УСПЕЛ. Многое из того, о чем он собирался написать, осталось в заметках и черновиках, многое не было зафиксировано даже в рукописях. Продолжить работу пришлось мне, — пишет в слове «От редактора» доктор искусствоведения, медиевист Ирина Рубеновна ДРАМПЯН, жена и соратница Н.Котанджяна. — Основываясь на оставшихся черновых записях, восстанавливая по памяти наши с ним беседы, частично же самостоятельно дополняя ненаписанные части, я попыталась завершить его книгу. Монография охватывает период от зарождения церковной живописи в первые столетия по принятии христианства в стране и до арабского нашествия. В ней рассматриваются проблемы возникновения и выясняются художественные истоки этого искусства в Армении; прослеживается история изучения армянской монументальной живописи; устанавливаются особенности декоративных программ, составлявшихся армянскими богословами, изучаются стилистические тенденции и направления, в русле которых происходило развитие армянской монументальной живописи, и проводятся иконографические и стилистические параллели с искусством других раннехристианских стран».

«К СОЖАЛЕНИЮ, САМ ОН ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ НАД ЭТОЙ МОНОГРАФИЕЙ НЕ УСПЕЛ. Многое из того, о чем он собирался написать, осталось в заметках и черновиках, многое не было зафиксировано даже в рукописях. Продолжить работу пришлось мне, — пишет в слове «От редактора» доктор искусствоведения, медиевист Ирина Рубеновна ДРАМПЯН, жена и соратница Н.Котанджяна. — Основываясь на оставшихся черновых записях, восстанавливая по памяти наши с ним беседы, частично же самостоятельно дополняя ненаписанные части, я попыталась завершить его книгу. Монография охватывает период от зарождения церковной живописи в первые столетия по принятии христианства в стране и до арабского нашествия. В ней рассматриваются проблемы возникновения и выясняются художественные истоки этого искусства в Армении; прослеживается история изучения армянской монументальной живописи; устанавливаются особенности декоративных программ, составлявшихся армянскими богословами, изучаются стилистические тенденции и направления, в русле которых происходило развитие армянской монументальной живописи, и проводятся иконографические и стилистические параллели с искусством других раннехристианских стран».

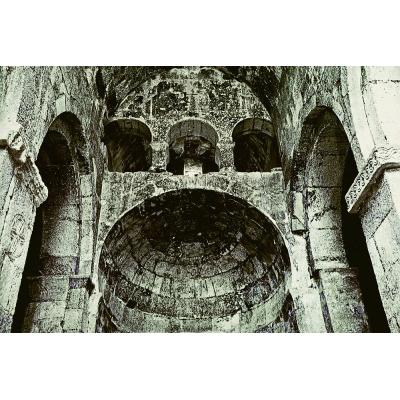

Чтобы понять грандиозность масштаба и все значение такого исследования, необходимо помнить, говоря словами гениального Павла Флоренского, что все талантливо создаваемые культурные ценности Армении были тщетной попыткой строиться в стремительном потоке, расположившись на большой военной дороге всемирной истории, в силу чего все они непрестанно были уносимы течением. Ведь «памятники искусства разделяли судьбы страны, — пишет во введении в монографию Н.Котанджян. — На разграбливаемых и опустошавшихся армянских землях (…) особенно уязвимыми были стенописи: повредить их и уничтожить было проще, чем памятники архитектуры… (…) Беспощадное время, активная сейсмичность страны, резко континентальный и сухой климат в большинстве армянских провинций, а также отсутствие на протяжении многих столетий необходимой заботы об охране и реставрации памятников в свою очередь негативно сказались на сохранности средневековых армянских фресок, а нередко становились и причиной их гибели, часто — бесследной. (…) Само наличие сегодня на стенах армянских церквей остатков фресок, особенно раннесредневекового периода (этого «золотого века» в истории культуры Армении), должно казаться чудом. И чудом тем большим, что и в своем нынешнем, фрагментарном состоянии сохранившиеся образцы позволяют судить о средневековой армянской фресковой живописи как о ЯВЛЕНИИ ИСКУССТВА (курсив наш. — Э.Г.). И это более чем убедительно опровергает все еще расхожее одиозное представление о том, что Армянская Церковь воздерживалась от украшения храмов стенописью в силу своей якобы иконоборческой позиции.

ПО СУЩЕСТВУ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЯНСКОЙ монументальной живописи началось в 1930 — 1950-е годы, когда Рубен Григорьевич Дрампян, выдающийся историк искусства, художественный критик и педагог, создатель главного армянского художественного музея, ныне именуемого Национальной галереей Армении, привлек к этому делу — с целью основать при музее полноценный отдел средневекового искусства — Лидию Александровну Дурново. Трудно переоценить этот акт дальновидности в подвижнической преданности искусству и искусствознанию и в еще большей степени акт гражданского мужества Р.Г. Дрампяна, рисковавшего не только карьерой, но и жизнью. Ведь замечательный медиевист, специалист по древнерусской живописи, создатель ядра российской школы ее реставраторов и копиистов Л.А.Дурново, будучи жертвой политического террора, после трехлетней ссылки в 1933 году в Тобольск была лишена права работать по своей специальности в научных центрах страны.

ПО СУЩЕСТВУ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЯНСКОЙ монументальной живописи началось в 1930 — 1950-е годы, когда Рубен Григорьевич Дрампян, выдающийся историк искусства, художественный критик и педагог, создатель главного армянского художественного музея, ныне именуемого Национальной галереей Армении, привлек к этому делу — с целью основать при музее полноценный отдел средневекового искусства — Лидию Александровну Дурново. Трудно переоценить этот акт дальновидности в подвижнической преданности искусству и искусствознанию и в еще большей степени акт гражданского мужества Р.Г. Дрампяна, рисковавшего не только карьерой, но и жизнью. Ведь замечательный медиевист, специалист по древнерусской живописи, создатель ядра российской школы ее реставраторов и копиистов Л.А.Дурново, будучи жертвой политического террора, после трехлетней ссылки в 1933 году в Тобольск была лишена права работать по своей специальности в научных центрах страны.

Таким образом, начиная с 1937 года ее деятельность в армянском художественном музее была связана с выявлением и систематическим копированием памятников монументальной живописи средневековой Армении, собиранием и хранением наших рукописей, переданных позже в Матенадаран, с копированием выдающихся образцов книжной живописи, научным исследованием и публикацией собранного изобразительного материала и параллельно созданием при музее специализированной группы копиистов и реставраторов, их профессиональным обучением… С 1955 года Л.А.Дурново перешла на работу в Институт искусств Академии наук Арм.ССР, где прошли последние восемь лет ее плодотворнейшей научной деятельности.

ДОСТОЙНЫМ ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ДЕЛА Л.А.ДУРНОВО, ВЫДЕЛИВШЕЙ армянскую стенопись благодаря ее высоким художественным качествам и своеобразию иконографии в самостоятельный раздел средневекового искусства Армении, стал Н.Котанджян, действующий с той же самоотдачей и энтузиазмом. «Его работа по исследованию армянских фресок была подлинным подвижничеством (каковым она была и у Дурново). Фактически в одиночку, без какой-либо поддержки, материальной или иной (если не считать содействия друзей, часто помогавших ему с транспортом), на собственные средства приобретая дорогостоящую импортную фотоаппаратуру, на протяжении четырех десятилетий он, отрывая себя от занятий живописью в мастерской, объездил почти всю Советскую Армению, планомерно обследуя интерьеры средневековых армянских храмов, — рассказывает И.Р.Дрампян. — Его изучение монументальной живописи было многоплановым. Состав грунтов и красочных пигментов, приемы подготовительной работы мастеров (когда возможность проследить их представляла частично сошедшая красочная поверхность фресок), декоративные программы и особенности иконографии, художественные качества и вопросы стиля росписей — все было предметом его самого пристального внимания.

ДОСТОЙНЫМ ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ДЕЛА Л.А.ДУРНОВО, ВЫДЕЛИВШЕЙ армянскую стенопись благодаря ее высоким художественным качествам и своеобразию иконографии в самостоятельный раздел средневекового искусства Армении, стал Н.Котанджян, действующий с той же самоотдачей и энтузиазмом. «Его работа по исследованию армянских фресок была подлинным подвижничеством (каковым она была и у Дурново). Фактически в одиночку, без какой-либо поддержки, материальной или иной (если не считать содействия друзей, часто помогавших ему с транспортом), на собственные средства приобретая дорогостоящую импортную фотоаппаратуру, на протяжении четырех десятилетий он, отрывая себя от занятий живописью в мастерской, объездил почти всю Советскую Армению, планомерно обследуя интерьеры средневековых армянских храмов, — рассказывает И.Р.Дрампян. — Его изучение монументальной живописи было многоплановым. Состав грунтов и красочных пигментов, приемы подготовительной работы мастеров (когда возможность проследить их представляла частично сошедшая красочная поверхность фресок), декоративные программы и особенности иконографии, художественные качества и вопросы стиля росписей — все было предметом его самого пристального внимания.

Продолжая начатую Л.А.Дурново практику создания реконструкций фрагментов сохранившихся росписей, требующих как обширных познаний в области иконографии, так и тонкой интуиции художника, Н.Котанджян в свою очередь с большой убедительностью воссоздал в графических прорисях-реконструкциях ряд аспидных композиций. Будучи прекрасным фотографом, он составил богатую коллекцию слайдов и снимков с фресок (многие из которых превратились теперь в ценнейшие раритеты). (…)

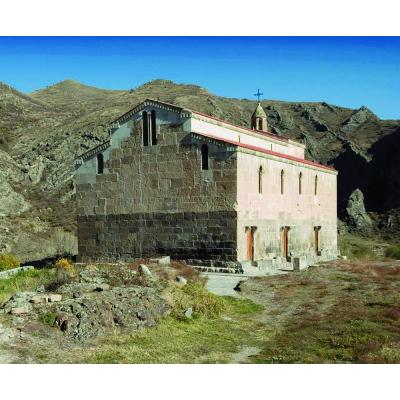

Даже в последние годы Н.Котанджян не прекращал работу над изучением фресковой живописи и не только подготавливал новые тексты, но и продолжал исследовательскую работу над памятниками на месте, в частности, в Цицернаванке, хотя в ту пору ему было уже около восьмидесяти». Знаменательно, что маститый ученый блистательно завершил свой путь в искусствоведческой медиевистике именно исследованием этого «маленького шедевра древнехристианской архитектуры», каким назвал базилику в Цицернаванке выдающийся знаток армянского зодчества Паоло Кунео.

Одним из главных выводов, к которым пришел Н.Г.Котанджян в результате десятилетий своей кропотливой работы, заключается по его словам в том, что «фресковая живопись по своим художественным качествам достойно соседствовала с одновременным зодчеством и находилась в общем ряду тех высочайших культурных достижений, которыми был отмечен раннехристианский период истории Армении».

В ОГРОМНОЙ ПО МАСШТАБУ И ГЛУБИНЕ РАБОТЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ средневековой армянской живописи (не только монументальной, но и книжной, которая выходит за грань сегодняшнего разговора) исключительное значение имеет теоретическое исследование Н.Котанджяна «Цвет в раннесредневековой живописи Армении», вышедшее в свет в 1978 году. Как говорит И.Р.Дрампян, будучи живописцем-практиком и тяготея при этом к аналитическому осмыслению самого процесса художественного творчества, он подошел к проблеме изобразительного языка искусства средневековья (и не только средневековья) как бы изнутри, смог лучше понять, проникнуть в самую глубину, «дойти до самой сути» этого процесса. И то, что он был художником, облегчило ему изучение проблемы цвета, открыло возможность разработать для этого свою уникальную методику, помогло ему сделать то, что «чистому» искусствоведу не только значительно труднее, но в большинстве случаев даже почти невозможно. И потому, исследуя памятники в новых аспектах своей методики, Н.Г.Котанджян наряду с целым рядом других проблем сумел выяснить, говоря словами корифея искусствознания В.Н.Лазарева, «такую важнейшую историческую проблему, как проблема национальной специфики в средневековом искусстве».

В ОГРОМНОЙ ПО МАСШТАБУ И ГЛУБИНЕ РАБОТЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ средневековой армянской живописи (не только монументальной, но и книжной, которая выходит за грань сегодняшнего разговора) исключительное значение имеет теоретическое исследование Н.Котанджяна «Цвет в раннесредневековой живописи Армении», вышедшее в свет в 1978 году. Как говорит И.Р.Дрампян, будучи живописцем-практиком и тяготея при этом к аналитическому осмыслению самого процесса художественного творчества, он подошел к проблеме изобразительного языка искусства средневековья (и не только средневековья) как бы изнутри, смог лучше понять, проникнуть в самую глубину, «дойти до самой сути» этого процесса. И то, что он был художником, облегчило ему изучение проблемы цвета, открыло возможность разработать для этого свою уникальную методику, помогло ему сделать то, что «чистому» искусствоведу не только значительно труднее, но в большинстве случаев даже почти невозможно. И потому, исследуя памятники в новых аспектах своей методики, Н.Г.Котанджян наряду с целым рядом других проблем сумел выяснить, говоря словами корифея искусствознания В.Н.Лазарева, «такую важнейшую историческую проблему, как проблема национальной специфики в средневековом искусстве».

Снабженная ценнейшими иллюстрациями и отменным научным аппаратом, данная монография , будучи бесценным кладезем для специалистов, в то же время увлекательное путешествие для широкого читателя в эпоху высочайшего взлета всех областей духовной и материальной культуры раннехристианской Армении. Книгу заключает проиллюстрированный очерк И.Р.Дрампян «Николай Котанджян — живописец, график, педагог, историк и теоретик искусства».

Материал подготовила Эллен ГАЙФЕДЖЯН, искусствовед