Однажды мне удалось встретить небольшой сборник стихов Софии Парнок «Музыка», изданный в 1926 году московским издательством «Узел». На титуле имеется такая дарственная надпись:

Милой Екатерине Васильевне с неизменным восхищением и любовью.

С.Парнок, 22.XI. 1926 г. Москва.

СРАЗУ ЖЕ ВОЗНИК ВОПРОС — КТО ЖЕ ЭТА «МИЛАЯ ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА»? К счастью, через две страницы, на чистой полосе я увидел еще один автограф — стихотворение с посвящением «Екатерине Гельцер». После этого стали понятными в первой надписи слова о восхищении и любви… Не один автор сборника «Музыка» был очарован выдающейся балериной Большого театра — сотни тысяч людей на протяжении большого творческого пути актрисы выражали ей свой восторг. Вот, например, как о Гельцер отозвалась известная балерина Т.П.Карсавина: «Все, что мне приходилось видеть до сих пор, не идет ни в какое сравнение с техникой Гельцер, настолько ее танец поражал виртуозными техническими трудностями и удивительной непринужденностью исполнения. Я не знавала ни одной танцовщицы, столь беспредельно посвящающей себя своему искусству».

Творчество балерины было высоко оценено — в 1925 году Е.В. Гельцер было присвоено звание народной артистки РСФСР. Вместе с А.В.Неждановой они были первыми солистками Большого театра, получившими это высокое звание. В 1926 году осуществилась мечта балерины — создать на сцене образ Эсмеральды. Впервые советский балет раскрыл большую социальную тему средствами классического танца. Спектакль имел огромный успех. В конце этого года и была подарена балерине книжечка С.Парнок. Однако заметим, что написанное от руки стихотворение было создано гораздо ранее и включено еще в 1916 году в первый сборник поэтессы. С тех пор оно не публиковалось, поэтому предлагаю его вниманию читателей.

Екатерине Гельцер

И вот она! Театр безмолвнее

Невольника перед царем.

И палочка вписалась, как молния,

И вновь оркестра грянул гром.

Лучи ль над ней свой блеск умножили

Иль от нее исходит день?

И отрок рядом с ней — не то же ли,

Что солнцем брошенная тень?

Его непостоянством мучая,

Носок вонзает в пол, и вдруг,

Как циркулем, ногой летучею

Вокруг себя обводит круг.

И, следом за мгновенным роздыхом

Пока вскипает страсть в смычках,

Она как бы вспененным воздухом

Взлетает на его руках…

Так встарь другая легконогая

Прабабка «русских Терпсихор»,

Сердца взыскательные трогая,

Поэта зажигала взор.

У щеголей не те же чувства ли,

Но разочарованья нет:

На сцену наведен без устали

Онегина «двойной лорнет».

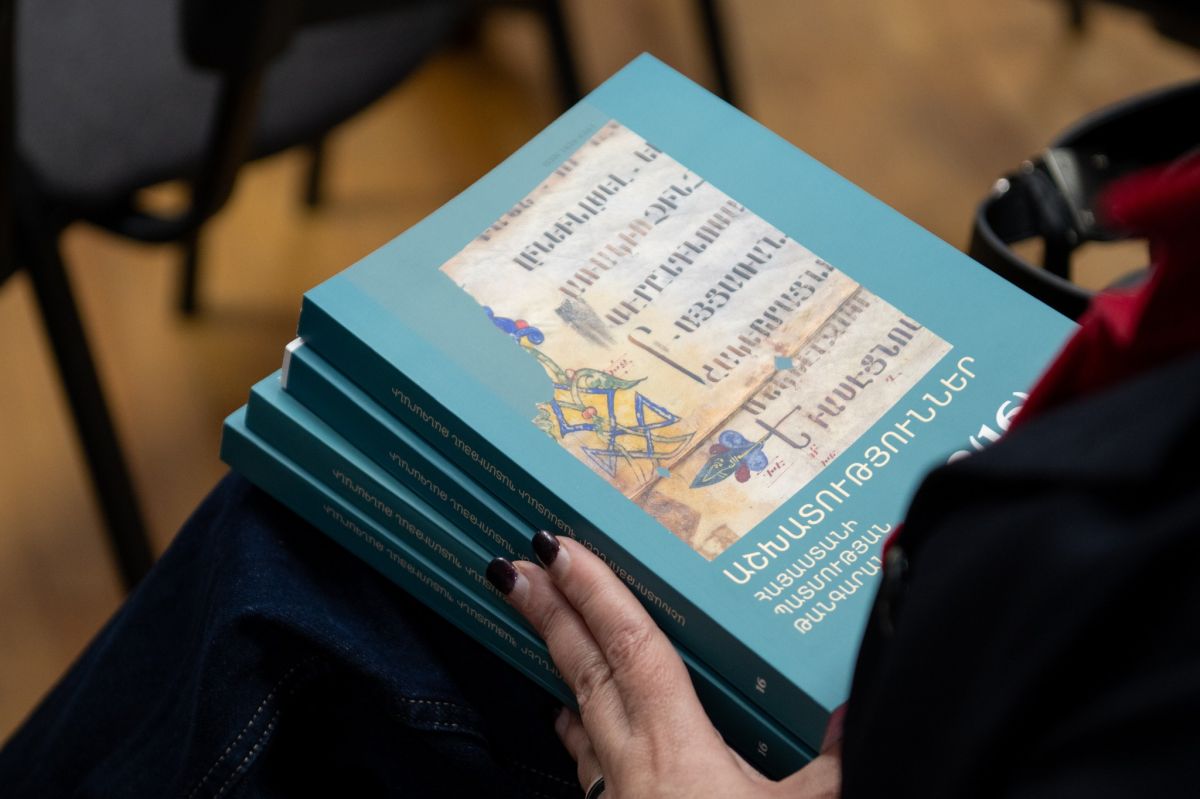

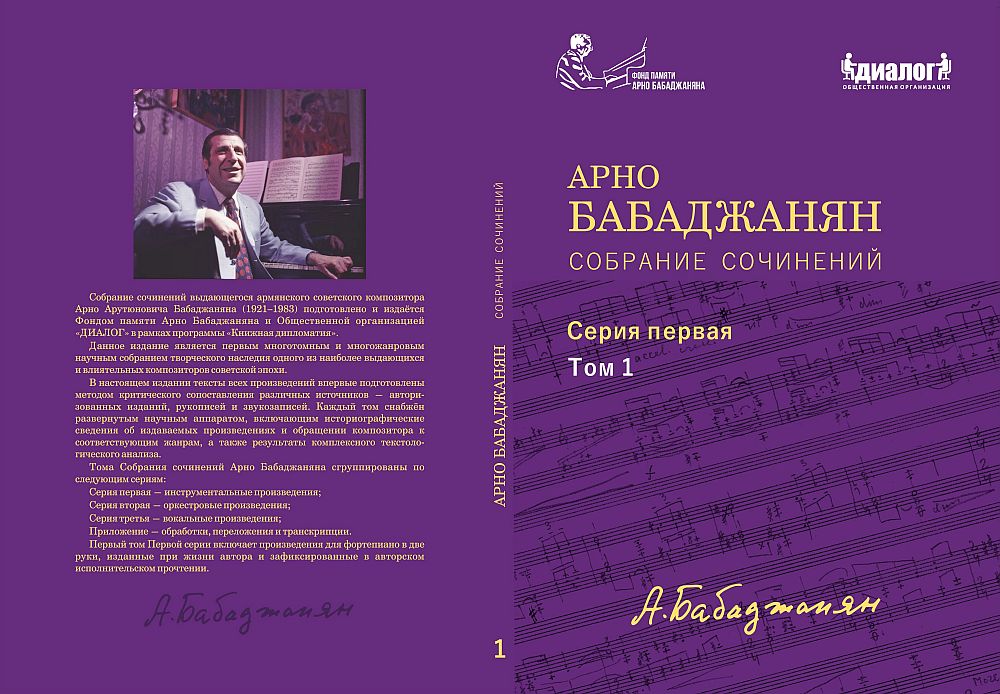

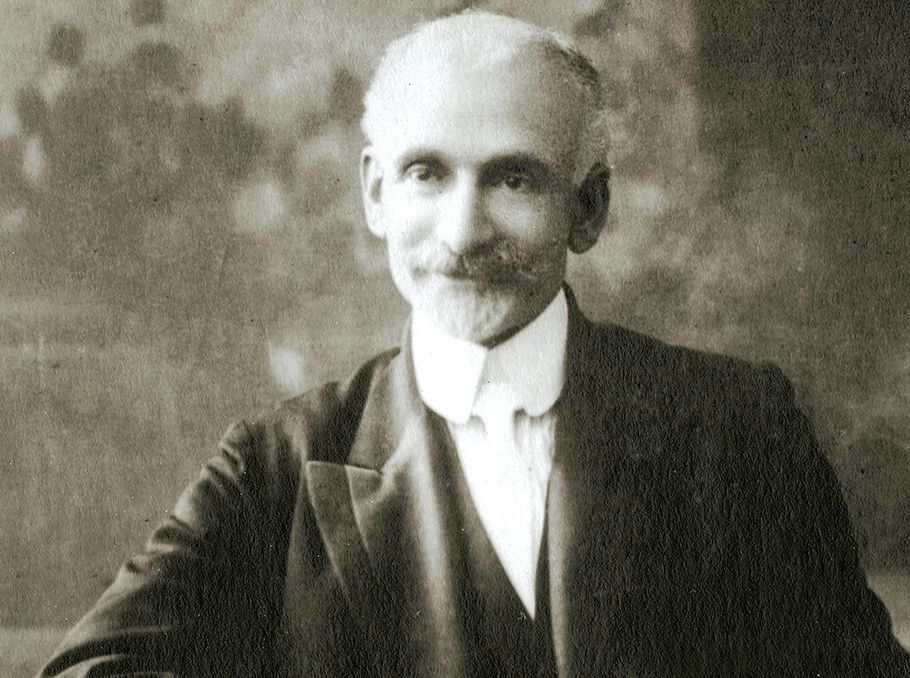

НЕЛЬЗЯ НЕ УПОМЯНУТЬ ЕЩЕ ОБ ОДНОМ СОБЫТИИ, ЗНАЧИТЕЛЬНОМ В ЖИЗНИ поэтессы, связывающем ее с Большим театром. Судьба свела Софью Парнок с выдающимся армянским композитором А. А. Спендиаровым летом 1917 года в Судаке, где он жил долгие годы, ведя музыкально-общественную деятельность. Встреча эта оказалась на редкость удачной: в работе над оперой «Алмаст» композитору нужен был единомышленник для создания либретто. Обладая необходимым опытом, С.Я. Парнок включилась в замысел Спендиарова и в годы гражданской войны активно трудилась над этой темой. Помогло здесь ей знание музыки — в 1905-1906 годах она училась в Женевской консерватории. Сюжетом оперы послужила поэма Ованеса Туманяна «Взятие Тмкаберта» — поэтическая обработка народной легенды. Вот как однажды Спендиаров высказался по поводу главного своего произведения: «Мне наскучили экзотические сюжеты, лишенные правды, условные, бутафорские. Я мечтал натолкнуться на такую благодарную тему, как «Иван Сусанин», «Князь Игорь» или «Китеж», только связанную с историей Армении…»

НЕЛЬЗЯ НЕ УПОМЯНУТЬ ЕЩЕ ОБ ОДНОМ СОБЫТИИ, ЗНАЧИТЕЛЬНОМ В ЖИЗНИ поэтессы, связывающем ее с Большим театром. Судьба свела Софью Парнок с выдающимся армянским композитором А. А. Спендиаровым летом 1917 года в Судаке, где он жил долгие годы, ведя музыкально-общественную деятельность. Встреча эта оказалась на редкость удачной: в работе над оперой «Алмаст» композитору нужен был единомышленник для создания либретто. Обладая необходимым опытом, С.Я. Парнок включилась в замысел Спендиарова и в годы гражданской войны активно трудилась над этой темой. Помогло здесь ей знание музыки — в 1905-1906 годах она училась в Женевской консерватории. Сюжетом оперы послужила поэма Ованеса Туманяна «Взятие Тмкаберта» — поэтическая обработка народной легенды. Вот как однажды Спендиаров высказался по поводу главного своего произведения: «Мне наскучили экзотические сюжеты, лишенные правды, условные, бутафорские. Я мечтал натолкнуться на такую благодарную тему, как «Иван Сусанин», «Князь Игорь» или «Китеж», только связанную с историей Армении…»

Прошли годы… К сожалению, уже не было в живых Спендиарова и незаконченную оркестровку оперы завершил композитор М.О.Штейнберг. В июне 1930 года на сцене филиала Большого театра с огромным успехом была поставлена опера «Алмаст». В спектакле участвовали превосходные артисты — М.П. Максакова и А.С.Пирогов. Автору либретто вместе с певцами пришлось несколько раз выходить на сцену кланяться бурно аплодирующей публике.

Софья Парнок — автор пяти поэтических сборников и многих публикаций в литературных альманахах и журналах. Большое место в ее поэзии занимала античная мифология, темы искусства. Поэтесса выступала как критик и переводчик Ш.Бодлера, Р.Роллана, М.Пруста, А.Барбюса.

А.МАРКОВ

Подготовила Н.ГОМЦЯН