В Национальной галерее проходит замечательная выставка «Русская графика». Уникальная по художественному уровню, составу и объему (более 200 рисунков и акварелей русских художников XVIII-XX вв.), она погружает зрителя в мир великолепной графики. Это не преувеличение: в экспозиции представлены десятки блестящих имен, вершины графических достижений русских художников разных столетий.

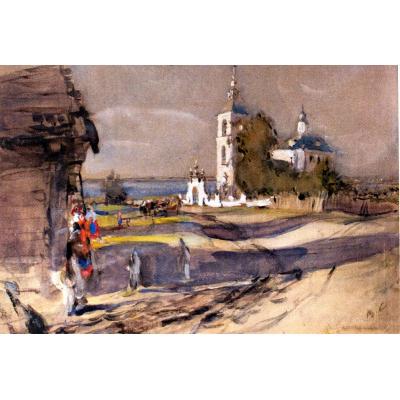

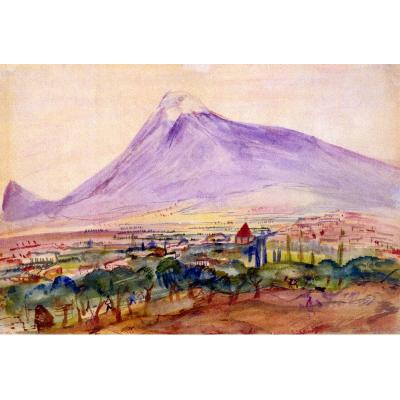

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ ПОСТРОЕНА ТАК, ЧТО У ЗРИТЕЛЯ СОЗДАЕТСЯ цельное впечатление от экспозиции, хотя она и разбита на несколько тем. Одна из тем – «Армения глазами русских и советских мастеров». Это рисунки, карандашные наброски, акварели Г.Гагарина, Н.Удальцовой, А.Кравченко, Г.Верейского, В.Беляева, П.Кузнецова, Е.Лансере, И.Гурвича, Г.Шиллинговского, написанные не просто в разные годы, а в разные столетия. «Храм Рипсиме», «Эчмиадзин», «Дилижан», «Монастырь в Гегарде», «Улица в Капане», «Арарат», виды старого Еревана, портреты священников, крестьян, горожан, попавших в поле зрения этих художников, – это Армения такая, какая она есть. И в то же время это особое восприятие русскими художниками наших людей, культуры и природы. Акварель Кравченко, тонкая работа Верейского, строгая композиция Гагарина — через эти и другие работы мы заново познаем многогранность нашего бытия. Русские художники, особенно XIX века, проявляли поразительный интерес к Востоку. Об этом говорят представленные уже в другом зале работы Орловского, в том числе и его знаменитые «Киргизы».

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ ПОСТРОЕНА ТАК, ЧТО У ЗРИТЕЛЯ СОЗДАЕТСЯ цельное впечатление от экспозиции, хотя она и разбита на несколько тем. Одна из тем – «Армения глазами русских и советских мастеров». Это рисунки, карандашные наброски, акварели Г.Гагарина, Н.Удальцовой, А.Кравченко, Г.Верейского, В.Беляева, П.Кузнецова, Е.Лансере, И.Гурвича, Г.Шиллинговского, написанные не просто в разные годы, а в разные столетия. «Храм Рипсиме», «Эчмиадзин», «Дилижан», «Монастырь в Гегарде», «Улица в Капане», «Арарат», виды старого Еревана, портреты священников, крестьян, горожан, попавших в поле зрения этих художников, – это Армения такая, какая она есть. И в то же время это особое восприятие русскими художниками наших людей, культуры и природы. Акварель Кравченко, тонкая работа Верейского, строгая композиция Гагарина — через эти и другие работы мы заново познаем многогранность нашего бытия. Русские художники, особенно XIX века, проявляли поразительный интерес к Востоку. Об этом говорят представленные уже в другом зале работы Орловского, в том числе и его знаменитые «Киргизы».

Поражают богатой коллекцией академические хрестоматийные залы, предоставляющие нам уникальную возможность проследить судьбу русской графики. Переходя из зала в зал, мы видим, как осложнялась и модифицировалась графика, как расширяются язык, тематика и выразительные средства этого вида искусства. За графическими листами известных мастеров первой половины XIX века — К. Брюллова, А.Иванова, В.Штернберга, Ф.Бруни — следуют акварельные листы, рисунки М.Зичи, П.Чистякова, Н.Маковского, а потом и произведения В.Верещагина, Г.Шишкина, В.Маковского, В.Сурикова, И.Репина и других представителей реалистического направления второй половины XIX века. Четыре работы Репина, вошедшие в экспозицию: две композиции, портретный рисунок и акварель, держат зрителя так же цепко, как и его живопись, словно говоря, что графика, как и живопись, играла в его творчестве значимую роль. Очаровывает пейзаж «В крымских горах» Ф.Васильева. Этот проживший всего 23 года художник, был необычайно талантлив.

В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВЕКА ГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СТАНОВИТСЯ основным в творчестве многих выдающихся художников той эпохи. Сложный, многогранный мир мастеров рубежного времени представлен на выставке работами М.Врубеля «Обложка к опере «Богема», «Монастырь на Казбеке», В.Борисова-Мусатова «Дама в желтом», «Аллея», В.Серова «Церковь», «Иллюстрации к басням Крылова», «Революционный 905», М.Нестерова «Святая Варвара», «Христова невеста», З.Серебряковой «Беление холста», В.Сурикова «Казак», Г.Семирадского «Польские дети», Н.Ульянова «Зима в горах»… Это очень разные мастера – художники всемирно известные, хотя одновременно не столь знаменитые, да и работы сами по себе очень разные, но их объединяет нечто общее – тяга к новой жизненности.

В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВЕКА ГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СТАНОВИТСЯ основным в творчестве многих выдающихся художников той эпохи. Сложный, многогранный мир мастеров рубежного времени представлен на выставке работами М.Врубеля «Обложка к опере «Богема», «Монастырь на Казбеке», В.Борисова-Мусатова «Дама в желтом», «Аллея», В.Серова «Церковь», «Иллюстрации к басням Крылова», «Революционный 905», М.Нестерова «Святая Варвара», «Христова невеста», З.Серебряковой «Беление холста», В.Сурикова «Казак», Г.Семирадского «Польские дети», Н.Ульянова «Зима в горах»… Это очень разные мастера – художники всемирно известные, хотя одновременно не столь знаменитые, да и работы сами по себе очень разные, но их объединяет нечто общее – тяга к новой жизненности.

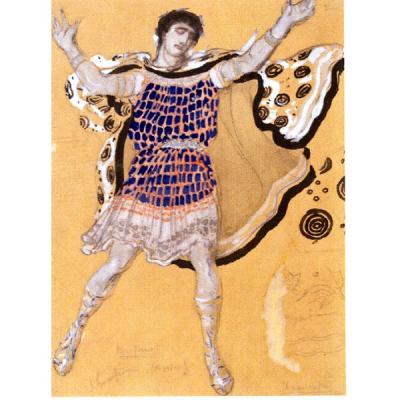

Спектр творческих исканий в сфере графического искусства отражен и в отобранных для выставки работах художников объединения «Мир искусства» А.Бенуа, В.Сомова, А.Остроумова-Лебедева, М.Добужинского, Е.Лансере, А.Бакста, Б.Кустодиева и других его представителей. «Мир искусства» на авансцене 1900-х годов прошлого века знали, принимали и признавали все, потом он полностью исчез как течение, но оставил в наследие огромное разнообразие жанров и видов стремительно развивающейся в тот период графики. И это разнообразие широко представлено в экспозиции. Здесь и Кустодиев с его сочными, гротескно переданными образными характеристиками в работах «Всякая душа празднику рада», «Что русскому здоровье – то немцу смерть», «Трактир». И Бенуа, импозантно, декоративно трактующий свои работы «Выход Екатерины II в Царскосельском дворце» и «Утро помещика». Он словно говорит нам, что вся эта царственная пышность аристократического искусства канула в Лету, ушла безвозвратно.

Настоящим открытием стала коллекция графических произведений художников авангардного направления. В.Кандинский, М.Ле-Дантю, П.Филонов, П.Кондратьев – эти имена завораживают. Не менее интересны и работы других авангардистов, проникнутые духом радикальных изменений. Все они находились в состоянии поиска, выступали за свое время и боролись против него, сражались за полноту своего творчества и против ограниченности его средств.

ПРЕДСТАВЛЯЯ ВЫСТАВКУ, НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ РАБОТЫ П.Кончаловского, В.Рождественского, Р.Фалька, шаржи Кукрыниксов, М.Черемных, Б.Ефремова, произведения выдающихся советских графиков Н.Тырсы, Н.Шифрина, В.Лебедева, К.Рудакова. Перечислить всех невозможно. Хотелось бы лишь привлечь внимание к этой грандиозной выставке, дать несколько общих черт и назвать хотя бы несколько имен. А еще поблагодарить сотрудников отдела зарубежного искусства и его заведующую Ирину БАГДАМЯН,инициировавшую проведение этой выставки.

ПРЕДСТАВЛЯЯ ВЫСТАВКУ, НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ РАБОТЫ П.Кончаловского, В.Рождественского, Р.Фалька, шаржи Кукрыниксов, М.Черемных, Б.Ефремова, произведения выдающихся советских графиков Н.Тырсы, Н.Шифрина, В.Лебедева, К.Рудакова. Перечислить всех невозможно. Хотелось бы лишь привлечь внимание к этой грандиозной выставке, дать несколько общих черт и назвать хотя бы несколько имен. А еще поблагодарить сотрудников отдела зарубежного искусства и его заведующую Ирину БАГДАМЯН,инициировавшую проведение этой выставки.

— Коллекция русской графики, представленная на выставке, в основном складывалась в период 1920-1930 гг., — рассказала в эксклюзивном интервью «ГА» Ирина Багдамян. — Большая часть экспонатов приобреталась с выставок, из частных собраний. Самые интенсивные приобретения пришлись на период 60-70 гг. прошлого века. Сегодня коллекция русской графики, эстампов и акварелей составляет более 1500 листов. Отобрать из них 230 работ, которые позволили бы проследить основные этапы развития графического искусства и эволюцию творческого подхода более чем за 200-летний период, было делом невероятно сложным. А еще надо было провести различные исследования, уточнить множество деталей. Часть экспонатов нуждалась в реставрации, так что на выставку работал не только наш отдел русского и западноевропейского искусства, но и весь музей. Материал накопился большой. Есть не только художники, но и целые разделы, которые никогда ранее не экспонировались. Было решено привлечь особое внимание к юбилярам этого года: Василию Кандинскому, Ладо Гудиашвили, Владимиру Лебедеву, Борису Григорьеву и другим художникам, работы которых представлены на выставке. Мы подготовили небольшие аннотации об их жизненном и творческом пути. Вместе с портретами они занимают центральную стену, откуда начинается экспозиция. Стремясь наиболее полно представить каждый период, мы сопроводили экспозицию предметами прикладного искусства: это вазы, сервизы, пасхальные яйца, табакерки, подсвечники, небольшие скульптурные композиции. Выделено место и для графических работ книжного порядка. Имена Лансере, Бенуа, Шиллинговского неотделимы от книги, — рассказала Ирина Багдамян.

…Есть выставки, которые приятно посмотреть, но с которыми легко расстаться. С этой выставкой, рассчитанной на тех, кто любит и понимает очарование графики, расставаться не хочется. Выставка продлится до конца февраля, так что у любителей этого вида искусства еще есть время посетить ее. Она стоит того.