Режим свободы

Сегодня режиссеров развелось как собак нерезаных — а это уже мнение одного московского кинокритика по поводу фестиваля короткометражных фильмов в Москве. Разумеется, найти один-два приличных фильма будет большим везением. Трудно себе представить, как развивалось бы киноискусство, если бы изначально оно предстало в том качестве, в каком в большинстве своем предлагается ныне.

В конце октября в Доме кино по инициативе Союза кинематографистов был организован смотр отечественной кинопродукции: вначале демонстрировались короткометражные и полнометражные фильмы, после чего состоялся круглый стол. А в начале декабря прошел смотр документальных фильмов, снятых на киностудии «Айк» в период 2004-2008гг.

Я не согласна с теми, кто сваливает вину за, мягко говоря, слабые короткометражные фильмы на ‘Киноцентр» и конкретно на директора Геворга Геворкяна. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»… Так что директору Национального киноцентра Армении нужно выразить благодарность за то, что он показал нам лицо нашего сегодняшнего молодежного кино, если можно то, что мы увидели (а в большинстве это были неумелые попытки выразить свою мысль на языке кинематографа), назвать «кино» в общепринятом смысле этого слова. Польза от того, что мы увидели, громадная: студенты на этом материале могут учиться, как не нужно делать кино. Из 26 короткометражных фильмов, которые были просмотрены, особенно запала так называемая «Анна Каренина», где старания ни в чем неповинного, уважаемого зрителями актера театра и кино Владимира Мсряна вызвали следующую реакцию у одной зрительницы: «И после этого его дети станут утверждать, что их отец снимается в кино?» Почему же перед нами предстала такая печальная картина?

Параллели сплелись. Искусство, литература — это процессы, протекающие параллельно реальной жизни и составляющие интеллектуальную и духовную пищу, без которой человек не поднимется над животным. Однако бывают времена, когда все переворачивается с ног на голову. Если раньше мы переживали времена свободы режима, то теперь наблюдается режим свободы. Особенно убийственно эта свобода выражается в случае, когда кто-то некомпетентный в данной сфере берется комментировать произведение искусства или просто ведет беседу с художником, не смысля ничего в искусстве. Не буду называть имен – их так много, но особенно запомнилась передача, где ведущий посетил художественную галерею в Лиссабоне, взявшись познакомить нас с коллекцией Галуста Гюльбенкяна. Я приготовилась к блаженству встречи с шедеврами изобразительного искусства — и вдруг слышу такие комментарии: 1. Вот животные, написанные 4 века назад, они 4 века как остаются живыми. 2. Жан-Оноре Фрагонар. Отрывок из Рамбуйе. Здесь встретились Кочарян и Алиев. 3. Портрет ‘‘Женщины за фортепиано». Два века назад взяла ноту, да так и осталась. 4. Вот птицы, они никакого отношения к птичьему гриппу не имеют — тогда ничего подобного не было. 5.‘’Портрет женщины». Нос армянский. Видно, что женщина не армянка, хотя, возможно, что Гюльбенкян приобрел эту картину из-за носа. 6. Венсан, но не Ван-Гог. 7. Море, но не Айвазовского…

Я не выдержала и выключила звук… А другой любитель искусства, помоложе, с того же телеканала, отправляется в Париж и посещает мастерскую скульптора Давида Ереванци. Упорно допытывается, какую часть тела женщины тот предпочитает, и, выходя из мастерской, заключает, что Д.Ереванци любит женщин, особенно их грудь.

Это конец света, господа, потому что это «дохлая кошка», и сколько бы мы ни избегали смотреть на нее, наше сознание ее видит и питается этой падалью. Параллели сплелись, и «искусство» обслуживает вкусы толстосумов, точнее, их безвкусие. Однако вернемся в Дом кино.

Круглый стол

После просмотра фильмов состоялся круглый стол. Собрались режиссеры, кинокритики и журналисты — от мала до велика. Выяснилось, что такого не происходило уже 25 лет.

Председатель Союза кинематографистов Рубен Геворкянц признался: «Нам опротивели киноведы, но потом мы поняли, что они необходимы: вакуум образовался именно из-за отсутствия кинокритиков. Уже 25 лет, как они ничего не пишут. Их заменили журналисты, у которых, однако, нет профессионального восприятия, которое необходимо для кинокритики. И армянское кино стало любительским». После чего киновед Сурен Асмикян предупредил о главной опасности, подстерегающей любого творца, когда у него отсутствует оппонент и он пишет сценарий и ставит свой фильм без помощи редактора. С.Асмикян процитировал Орхана Памука: «Если б не было редактора, я стал бы графоманом».

Режиссер Каро Борян заметил, что каждый может иметь свое мнение и оно субъективно, между тем о фильме нужно судить беспристрастно, даже если лично не симпатизируешь данному режиссеру.

На сегодняшний день можно говорить о трех лицах, которым подвластна профессиональная киноредакция — Микаел Стамболцян, Давид Мурадян и Сурен Асмикян. Думаю, что успех и качество последней продукции Киноцентра – детского киноальманаха «Гжук» — обеспечен во многом наличием высокопрофессионального художественного руководителя в лице Армена Ватяна.

«Сплетенные параллели» Ованнеса Галстяна

Среди игровых кинокартин один фильм чрезвычайно отличался от остальных — это был фильм «Сплетенные параллели». Много лет назад режиссер Ованнес Галстян основал студию «Частный взгляд», которая в 2000-2003гг. проводила одноименный фестиваль, на котором демонстрировались малобюджетные фильмы.

Люди еще думали о выживании, но, когда насущный хлеб становится сверхзадачей, именно в это время, как никогда, человеку необходимо что-то сверх хлеба, и фестиваль «Частный взгляд» поддерживал духовную составляющую ереванца. Помню фильм М. Довлатова «Пока я есть»- о Ереване, «Моми» амшенца Йозджана Алпера. Символами фестиваля был 1 французский франк или 10 центов. Помню фильм Сокурова о Ленине, болгарскую программу, которую отметили за самый свежий взгляд, а Латвию — за самый независимый взгляд. Самый частный взгляд оказался у режиссера Эдгара Багдасаряна. Помню, что мне понравился фильм-монолог Карена Геворкяна «Перекресток» о том, что означает быть армянином.

В 2005-м Ованнес Галстян создал кинокомпанию «Параллельс фильм продакшн» и совместно с Национальным киноцентром снял по собственному сценарию «Сплетенные параллели». В производстве фильма приняли участие также Норвегия и Франция.

Киновед Сергей Галстян, пришедший в восторг от фильма, отметил, что каждый эпизод его мог бы послужить самостоятельной темой для отдельного кино. Мнения, однако, разошлись: во время обсуждения произошли даже инциденты, благодаря которым стало ясно, почему 25 лет назад критика «опротивела» создателям кино. Во–первых, критика иногда переходила на оскорбления и просто не понимала сути. Например, в фильме был очень деликатный момент, когда влюбленный в учительницу ученик протягивает руку, чтобы стереть с ее юбки мелом запечатленную свастику, и получает оплеуху…»Почему прямо не сказал, что юбка испачкана свастикой?» Вот вам и критик. Чем не герой из «Карнавальной ночи»?

Почему Христос появился среди нас в облике человека? Чтобы научить воспринимать мир не прямо, как он есть, а опосредованно. Фильм Ованнеса Галстяна — прекрасный образец опосредованности. Это фильм женский, но рассказанный мужчиной, по-мужски. Фильм о любви, но без воздыханий и шепотов. Сила любви в первом случае усиливалась ее обреченностью (Аракел был чужаком в норвежской среде, Ханна не прижилась в армянской советской действительности), а во второй любви — ее невозможностью из-за разницы в… 26 лет. В фильме две темы -главные, параллельные. Если они сойдутся, то наступит смерть. И — они сходятся на могиле Ханны.

А судьи кто?

После просмотра документальных фильмов преисполняешься чувством глубокой признательности за то, что ты увидел и узнал: за братьев Алиханян, например, за Джона Киракосяна, за Григора Гурзадяна, за В.Сарояна, за барабанщика Зигфрида Габояна и многих других, чьи портреты увековечила документальная камера. Ряд славных портретов завершился роскошным фильмом Рубена Геворкянца «Осень волшебника» («Тонино Гуэрра и Армения»), где успешная операция, подарившая вторую жизнь режиссеру, способствовала созданию образа художника, для которого жизнь проживалась как ежесекундный дар.

Но опять же во время обсуждения работы эти попадали не под профессиональную критику, а под претензии чисто обывательского характера. К примеру, великолепный, уникальный в своем роде фильм Арсена Гаспаряна «Давид и Лала», рассказывающий о молодой паре из Америки, обосновавшейся в Гарни, об их рае на земле армянской, вызвал ничем не оправданный вопрос журналистки: «А на какие деньги они обустроились? Ведь не у каждого есть такие возможности». Я вспомнила эссе Ашота Ионнисяна, где есть ответ на этот прозаический вопрос: «Я еще не знал, что уютно можно устроиться везде — лишь бы деньги были. Но их никогда нет. Поэтому уют — это талант».

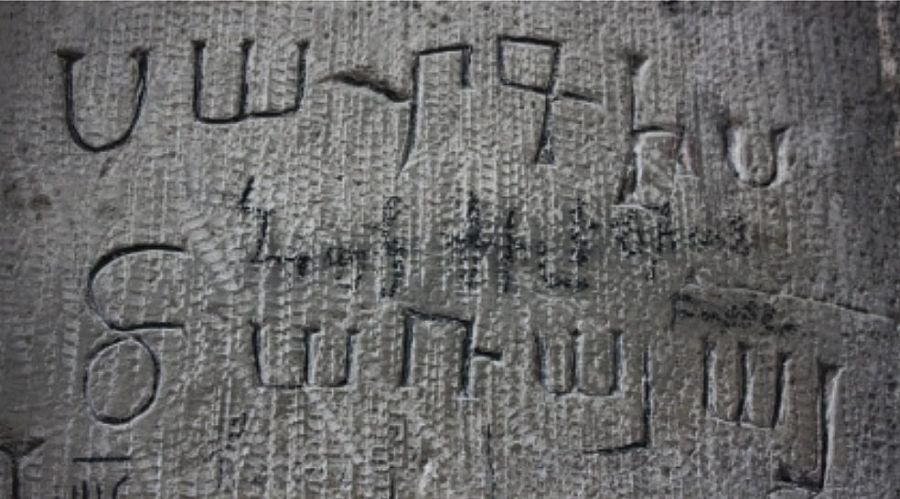

А потом последовала совершенно демагогическая атака другой журналистки по поводу того, что авторы своими фильмами создают кумиров: «Мне, например, хотелось бы узнать, какой человек был Гурзадян?». «А он не человек был, а легенда!» — парировал автор сценария и режиссер фильма о Гурзадяне Армен Хачатрян. Но журналистка, у которой были претензии к доходам героев, предъявила претензии также к отсутствию доходчивости в фильме о Сарояне («Завещание Сарояна», сценарий Р.Геворкянца, режиссер Г.Арутюнян):»То он живой, то — умер». А между тем Сарояну смерть противопоказана. Он так боялся надгробного камня, который остался бы после него и вместо него, что завещал кремировать свое тело и развеять прах в Битлисе, когда город вновь станет нашим. Но так или иначе люди сделали ему могилу — и в Ереване, и во Фрезно. Будь я возле него при составлении завещания, то переубедила бы следующей мыслью: для современников, конечно, его могила будет свидетельством его смерти, но для последующих поколений именно могильный камень будет доказательством его жизни.

А среди живых памятников останется и этот фильм, в котором Сос Саркисян вспоминает: «Он нас спросил, где местопребывание ваших безумцев? А Сильва Капутикян ответила, что для них есть специальные психиатрические клиники. Да я не о таких спрашиваю!» Сароян спрашивал о таких, как он…