Власти Армении в свое время, проведя приватизацию производственных объектов, исходили из той ошибочной логики, что разгосударствление само собой приведет к формированию в стране слоя эффективных частных собственников (и вообще грамотеям и экономическим светилам типа Гранта Багратяна первой половины 1990-х годов было свойственно чуть ли не во всем уповать на «невидимую руку рынка», которая автоматически грамотно все расставит по местам, а они, сидя в правительстве, будут всего лишь «сторожить» все это, да и то только по ночам: согласно суперлиберальной экономической теории — «государство в роли ночного сторожа»).

Мертворожденный класс

Сегодня, спустя 20 лет, нынешнее правительство признает, что «значительная часть новых собственников производственных средств не занимается хозяйственной деятельностью и приватизированные средства производства остались вне экономического оборота». И далее: «В условиях отсутствия опыта приватизации кое-как организованное разгосударствление государственной/общинной собственности породило и стало источником распространения неэффективного класса собственников, и нынешняя экономика вот уже около двух десятилетий находится и развивается в рамках этого тренда». В результате на сегодня мы имеем во многом инертную бизнес- и экономическую среду.

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ АРМЕНИИ, ИСПОЛНЯЯ поручение правительства, на днях ввело в обращение проект правительственного постановления «Об одобрении концепции эффективного использования собственности», которым предлагается применять в отношении владельцев неиспользуемых производственных активов определенные инструменты принуждения.

Сегодня для всех очевидны как допущенные при первичной приватизации ошибки, так и необходимость установления системы действительно новых экономических взаимоотношений, ведь, как сказано в проекте самой указанной концепции, «даже на уровне логики понятно, что средства производства не должны быть преданы бездействию, а должны работать». В противном случае в первую очередь сдерживается экономический рост. Таким образом, принятие концепции будет направлено на повышение доверия в экономической системе страны, усиление сотрудничества между частными лицами, а в качестве крайнего средства – и на отчуждение активов для нужд общества и государства.

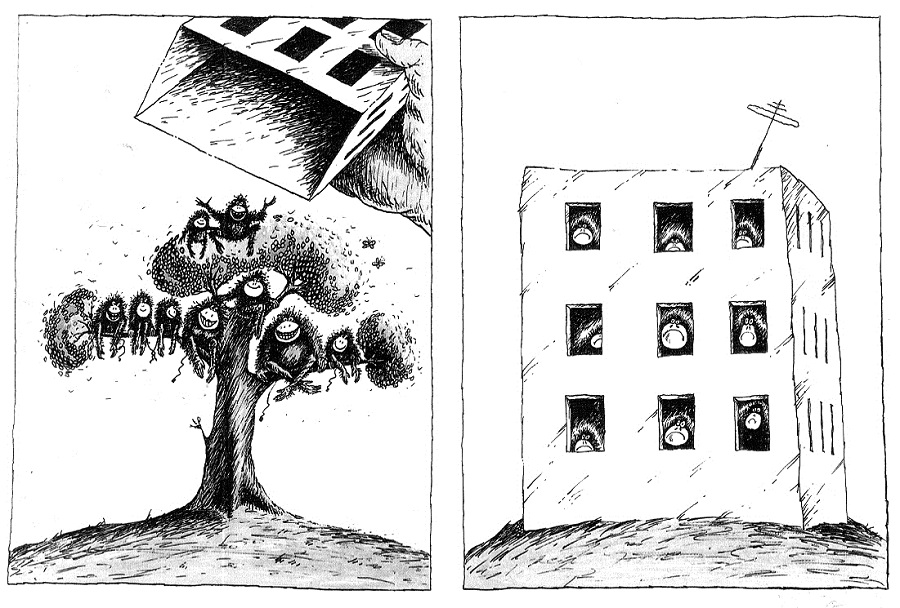

Попутно правительство делает еще одно тяжкое признание относительно той иллюзии, что у нас все плохо и неправильно, а на Западе – напротив, поэтому необходимо избегать «проверенных» решений и находить соответствующие именно нашей ситуации решения. Надо сказать, и здесь велосипед заново не изобретен — ведь еще Г.Нжде говорил о необходимости проводить все реформы в согласии с традициями, а чтобы подчеркнуть мысль о специфике каждой страны и региона, подкреплял эту идею афоризмом «На Северном полюсе розы не цветут». (Из других его афоризмов того же ряда приведем следующие: «Законы бывают долговечными только тогда, когда соответствуют нравам», «Источник писаного закона – закон неписаный»).

В НАШЕМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ НЕПРИЯТИЕ И НЕДОПУСТИМОСТЬ автоматического перенесения на нашу почву чужого «передового опыта» — тем более что его в данном случае вообще-то и…нет. Дело в том, что в развитых странах Западной Европы сопоставимых прецедентов (а значит, и опыта, и оптимальных решений) просто не имеется, поскольку сформировавшаяся в них еще начиная с XVI-XVII веков капиталистическая система хозяйствования исторически никогда не сталкивалась с проблемой повышения эффективности недвижимого имущества в столь крупных масштабах. Соответствующего опыта и оптимальных решений нет также в Восточной Европе и в других регионах и странах.

Таким образом, в нашей ситуации не действует и положение о «преимуществе отсталости», когда развитые страны, пройдя в свое время через череду ошибок, уже знают оптимальный путь, и нам надо лишь следовать ему, не повторяя чужих ошибок. Словом, решение проблемы неэффективных собственников в нашей стране – результат сугубо национального законотворчества, собственного ноу-хау. Каковы же предлагаемые решения?..

Налог на… бездельников

Минюст РА предлагает с целью повышения эффективности использования производственных активов применять два основных инструмента. Первый – фискальный (налоговый) – будет применяться в масштабах всего государства. Второй (он намного сложнее в применении, нежели первый инструмент) – это конкретное локальное вмешательство государства посредством специально разработанных механизмов по части отдельных хозяйственных активов.

НАЧНЕМ С ПЕРВОГО, ФИСКАЛЬНОГО, ИНСТРУМЕНТА. ОН МОЖЕТ БЫТЬ наиболее результативным в случае с имуществом экономической значимости, так как именно последнее призвано прямо содействовать росту в стране экономической активности и инвестиций. Кстати, в проекте концепции особо оговаривается, что этот инструмент не может применяться в отношении земель сельхозназначения, так как проблема с ними будет решаться посредством объединения (укрупнения) земель и других программ.

Итак, предлагается для нежилых площадей, а также для движимого имущества производственного назначения, которое облагается налогом на имущество, ввести новый вид налога – налог эффективности, ставка которого будет рассчитываться с применением определенного коэффициента в отношении налога на имущество (в зависимости от его вида и значения), причем этот вид налога, в отличие от имущественного, подлежит выплате не в местные, а в государственный бюджет РА. Коэффициент должен рассчитываться с учетом минимального разумного соотношения выплачиваемого в данной отрасли соответствующими организациями налога на прибыль и действующего налога на имущество.

В любом случае те хозсубъекты, что используют недвижимое имущество и получают прибыль (доход), не будут нести дополнительное налоговое бремя. Что же касается недобросовестных собственников, они будут вынуждены выплачивать налог эффективности, что в свою очередь будет вынуждать их активно искать и находить возможности более эффективного использования своего имущества с целью избежать дополнительных налоговых потерь.

Правда, не совсем понятна позиция авторов проекта концепции, которые предлагают рассчитывать ставку нового налога, так сказать, по минимуму, при этом прекрасно отдавая себе отчет в том, что тем самым он (налог) «может оказаться не столь значительным для собственников некоторого имущества», чтобы подвигнуть их либо к активному использованию своих активов, либо к продаже последних на вторичном рынке. Но для этого случая и припасен второй вариант (инструмент) – прямое вмешательство государства с целью принудительного отчуждения имущества.

Об этом читайте в следующем номере «ГА»…

Мертворожденный класс

Сегодня, спустя 20 лет, нынешнее правительство признает, что «значительная часть новых собственников производственных средств не занимается хозяйственной деятельностью и приватизированные средства производства остались вне экономического оборота». И далее: «В условиях отсутствия опыта приватизации кое-как организованное разгосударствление государственной/общинной собственности породило и стало источником распространения неэффективного класса собственников, и нынешняя экономика вот уже около двух десятилетий находится и развивается в рамках этого тренда». В результате на сегодня мы имеем во многом инертную бизнес- и экономическую среду.

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ АРМЕНИИ, ИСПОЛНЯЯ поручение правительства, на днях ввело в обращение проект правительственного постановления «Об одобрении концепции эффективного использования собственности», которым предлагается применять в отношении владельцев неиспользуемых производственных активов определенные инструменты принуждения.

Сегодня для всех очевидны как допущенные при первичной приватизации ошибки, так и необходимость установления системы действительно новых экономических взаимоотношений, ведь, как сказано в проекте самой указанной концепции, «даже на уровне логики понятно, что средства производства не должны быть преданы бездействию, а должны работать». В противном случае в первую очередь сдерживается экономический рост. Таким образом, принятие концепции будет направлено на повышение доверия в экономической системе страны, усиление сотрудничества между частными лицами, а в качестве крайнего средства – и на отчуждение активов для нужд общества и государства.

Попутно правительство делает еще одно тяжкое признание относительно той иллюзии, что у нас все плохо и неправильно, а на Западе – напротив, поэтому необходимо избегать «проверенных» решений и находить соответствующие именно нашей ситуации решения. Надо сказать, и здесь велосипед заново не изобретен — ведь еще Г.Нжде говорил о необходимости проводить все реформы в согласии с традициями, а чтобы подчеркнуть мысль о специфике каждой страны и региона, подкреплял эту идею афоризмом «На Северном полюсе розы не цветут». (Из других его афоризмов того же ряда приведем следующие: «Законы бывают долговечными только тогда, когда соответствуют нравам», «Источник писаного закона – закон неписаный»).

В НАШЕМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ НЕПРИЯТИЕ И НЕДОПУСТИМОСТЬ автоматического перенесения на нашу почву чужого «передового опыта» — тем более что его в данном случае вообще-то и…нет. Дело в том, что в развитых странах Западной Европы сопоставимых прецедентов (а значит, и опыта, и оптимальных решений) просто не имеется, поскольку сформировавшаяся в них еще начиная с XVI-XVII веков капиталистическая система хозяйствования исторически никогда не сталкивалась с проблемой повышения эффективности недвижимого имущества в столь крупных масштабах. Соответствующего опыта и оптимальных решений нет также в Восточной Европе и в других регионах и странах.

Таким образом, в нашей ситуации не действует и положение о «преимуществе отсталости», когда развитые страны, пройдя в свое время через череду ошибок, уже знают оптимальный путь, и нам надо лишь следовать ему, не повторяя чужих ошибок. Словом, решение проблемы неэффективных собственников в нашей стране – результат сугубо национального законотворчества, собственного ноу-хау. Каковы же предлагаемые решения?..

Налог на… бездельников

Минюст РА предлагает с целью повышения эффективности использования производственных активов применять два основных инструмента. Первый – фискальный (налоговый) – будет применяться в масштабах всего государства. Второй (он намного сложнее в применении, нежели первый инструмент) – это конкретное локальное вмешательство государства посредством специально разработанных механизмов по части отдельных хозяйственных активов.

НАЧНЕМ С ПЕРВОГО, ФИСКАЛЬНОГО, ИНСТРУМЕНТА. ОН МОЖЕТ БЫТЬ наиболее результативным в случае с имуществом экономической значимости, так как именно последнее призвано прямо содействовать росту в стране экономической активности и инвестиций. Кстати, в проекте концепции особо оговаривается, что этот инструмент не может применяться в отношении земель сельхозназначения, так как проблема с ними будет решаться посредством объединения (укрупнения) земель и других программ.

Итак, предлагается для нежилых площадей, а также для движимого имущества производственного назначения, которое облагается налогом на имущество, ввести новый вид налога – налог эффективности, ставка которого будет рассчитываться с применением определенного коэффициента в отношении налога на имущество (в зависимости от его вида и значения), причем этот вид налога, в отличие от имущественного, подлежит выплате не в местные, а в государственный бюджет РА. Коэффициент должен рассчитываться с учетом минимального разумного соотношения выплачиваемого в данной отрасли соответствующими организациями налога на прибыль и действующего налога на имущество.

В любом случае те хозсубъекты, что используют недвижимое имущество и получают прибыль (доход), не будут нести дополнительное налоговое бремя. Что же касается недобросовестных собственников, они будут вынуждены выплачивать налог эффективности, что в свою очередь будет вынуждать их активно искать и находить возможности более эффективного использования своего имущества с целью избежать дополнительных налоговых потерь.

Правда, не совсем понятна позиция авторов проекта концепции, которые предлагают рассчитывать ставку нового налога, так сказать, по минимуму, при этом прекрасно отдавая себе отчет в том, что тем самым он (налог) «может оказаться не столь значительным для собственников некоторого имущества», чтобы подвигнуть их либо к активному использованию своих активов, либо к продаже последних на вторичном рынке. Но для этого случая и припасен второй вариант (инструмент) – прямое вмешательство государства с целью принудительного отчуждения имущества.

Об этом читайте в следующем номере «ГА»…