«Писать, играть и жить — взаимозаменяемые реальности» — эти слова мексиканского писателя Октавио Паса можно использовать как эпиграф к жизни и творчеству живописца, заслуженного художника Армении Аракела Седраковича Аракеляна. Напомним, что скончался он в 1991-м, прожив неполных 64 года, а в 2017-м ему бы исполнилось 90 лет. Память воскрешает именно все светлое, мажорное, и потому невольно вспоминаются строки Поля Элюара:

Прощай же, грусть,

и здравствуй, грусть.

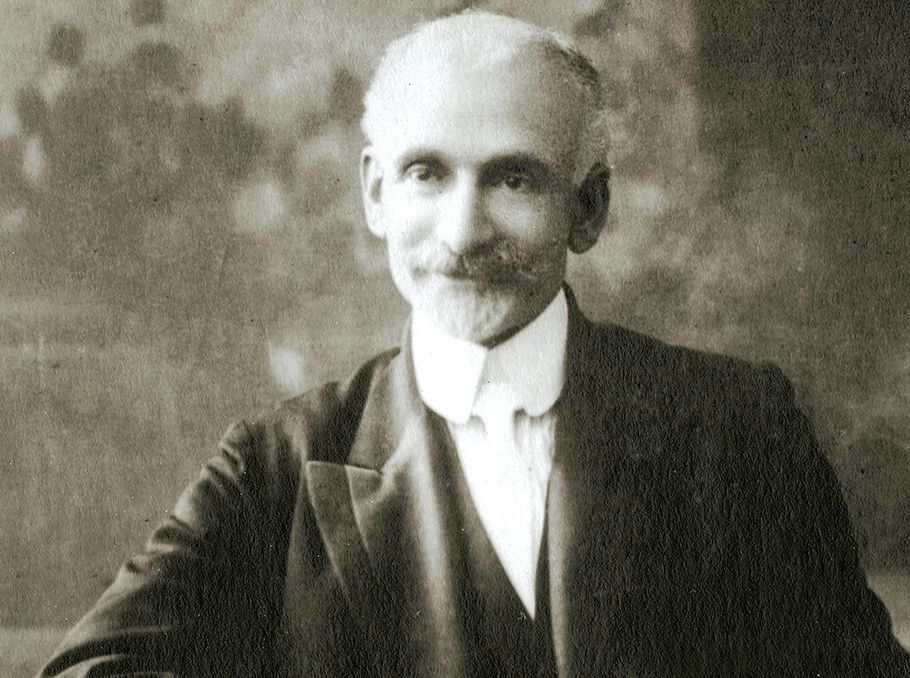

ОТЕЦ ХУДОЖНИКА, ПРИЗНАННЫЙ КЛАССИК АРМЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ ХХ ВЕКА, еще при жизни сына был увековечен в барельефе на стене дома, где ныне проживают вдова и сын Аракела Аракеляна. Художник потерял отца, но передал семье и друзьям мифы о Седраке Аракеляне. Человек скромный и сдержанный, С.Аракелян тем не менее был наделен исключительной романтичностью натуры, что и привело его от подручного портного в Тифлисе к искусству. Ну а в жизни он воспылал неземной, чисто платонической любовью к какой-то баронессе и дарил ей охапки белых роз, даже не рассчитывая на взаимность. Но вот он переехал в Ереван, где в более чем зрелом возрасте нашел наконец свою избранницу и, пригласив ее в кафе, признался в любви в коротеньком письме на спичечном коробке. Сын вспоминал, как во время недолгих разлук отец посылал жене трогательные письма и вместе с ним разрисовывал поздравительную газету к 8 Марта.

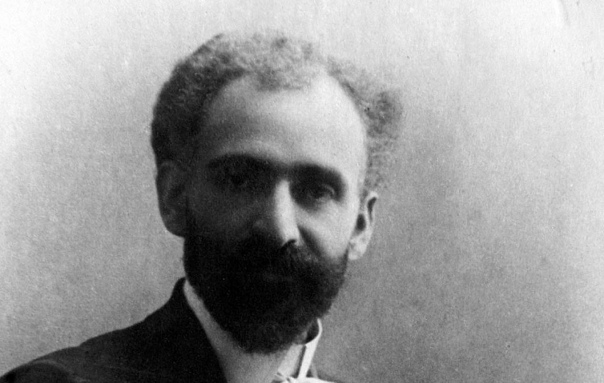

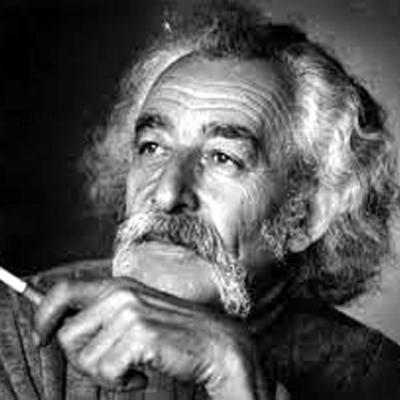

Аракел Аракелян, потеряв отца в 14 лет и став фактически главой семьи, не впал в депрессию, не ныл и не жаловался. Присущий ему оптимизм и юмор помогли пережить тяжелую утрату, завести множество друзей. В институте он учился у Ованеса Зардаряна, Арпеник Налбандян, Бабкена Колозяна. В «Автопортрете», созданном им в студенческие годы, предстает облик черноволосого юноши в белой рубашке с черными усами. Но всем знаком его другой облик: длинные седые кудри обрамляют худое горбоносое лицо с седыми висячими усами. Ов.Зардарян писал с него портрет Уильяма Сарояна, его сравнивали внешне с Ханзадяном и даже Эйнштейном, приглашали сниматься в кино. А на бензоколонках обслуживали в первую очередь — впечатляющая внешность приковывала к себе внимание и была частью его художественного и человеческого имиджа.

А вот в «Портрете Аракела», написанном собратом по кисти Э.Арцруняном в 1986 году, за пять лет до смерти Аракела Седраковича, видим больше печали и безнадежности, будто автор увидел того старше и изможденнее его реального облика, хотя налицо все атрибуты, постоянно окружавшие героя в мастерской, — джезве с остатками кофе, кофейная чашка, карты, поскольку любил раскладывать пасьянсы, и неизменная гитара в руках!

ХОТЯ А. АРАКЕЛЯН ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ С 1952 ГОДА, однако в 1955 году своей дипломной работой «По ту сторону Аракса» (руководитель Ов.Зардарян) заявил о себе столь впечатляюще, что о полотне писали в газетах и журнале «Советакан Арвест». Композиция изображает троих невеселых людей — сидящего на земле босоногого старика, женщину в платочке, расчищающую землю от камней, и юношу, облокотившегося на ярмо, снятое с усталого быка, с тоской глядящего в другую (советскую) сторону Аракса. Впечатляли и полные невеселых дум герои картины, и каменистая земля и горы, и серебристо-синий колорит, и небо с разорванными облаками. Удивительно, что в дальнейшем А.Аракелян не так часто писал портреты и композиции (разве что в графических работах-шаржах), почти целиком сосредоточившись на пейзажах.

ХОТЯ А. АРАКЕЛЯН ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ С 1952 ГОДА, однако в 1955 году своей дипломной работой «По ту сторону Аракса» (руководитель Ов.Зардарян) заявил о себе столь впечатляюще, что о полотне писали в газетах и журнале «Советакан Арвест». Композиция изображает троих невеселых людей — сидящего на земле босоногого старика, женщину в платочке, расчищающую землю от камней, и юношу, облокотившегося на ярмо, снятое с усталого быка, с тоской глядящего в другую (советскую) сторону Аракса. Впечатляли и полные невеселых дум герои картины, и каменистая земля и горы, и серебристо-синий колорит, и небо с разорванными облаками. Удивительно, что в дальнейшем А.Аракелян не так часто писал портреты и композиции (разве что в графических работах-шаржах), почти целиком сосредоточившись на пейзажах.

Домочадцы вспоминают, что писал художник легко и быстро, только не любил, когда надо было успеть сдать работу к определенному сроку. Изо всех времен года любил позднюю осень и раннюю зиму, загодя готовился к выезду на плэнер, даже приобрел унты, чтобы ноги не мерзли. Дитя природы, он любил охоту и рыболовство.

Уже в 1956 году, в дни Декады армянского искусства в Москве, были экспонированы три его работы: «Пейзаж», «Пасмурный день» и «Зима». С 1958 года он — член СХ Армении.

Затем были выставки в Ереване — тематические, одной работы, юбилейные. Кстати, на выставке одной работы в 1978 году художник получил приз — медаль за лучшую картину. Участвовал в выставках в Германии, Франции, Бейруте, в ряде закавказских экспозиций, и в активе художника всегда были хвалебные отзывы.

Что бы ни изображал художник — водную гладь Севана, горы и церковные комплексы, голое, чахлое деревце со срубленными сучьями — символ одиночества, стирающего пот со лба усталого пахаря, многоступенчатые пейзажные композиции, шоколадную принцессу из Камбоджи, прекрасную обнаженную девушку, знаменующую собой день победы над фашизмом, «Скорбь» к годовщине Геноцида (весьма характерный портрет Р.Адаляна), своего маленького сына в красной рубашке, — везде чувствуется лишь ему присущий почерк. И манера его узнаваема настолько, что его многочисленные изображения Арарата легко распознаются среди прочих и украшают госучреждения и частные коллекции во многих странах мира.

Аракел Седракович и в жизни, и в творчестве не старался выделиться чем-то особенным, поразить оригинальностью и неординарностью. Это получалось само собой и было одной из тех тайн, которые потом и формируют в памяти облик человека, способствуют созданию мифов о нем. И неудивительно, что именно он, тронутый поддержкой Шарля Азнавура в дни трагического землетрясения в Армении, идет к нему в гостиницу подарить одно из изображений Арарата. Жить ему оставалось меньше трех лет, но думал больной художник не о себе — о помощи Азнавура Армении, которая была сродни подвигу. Великий певец долго и благодарно смотрел на работу, потом сказал: «Вижу теперь, что должен сделать свой дом армянским».

А КАКОЙ РАЗНОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ БЫЛА СЕДАЯ ВЕРШИНА БИБЛЕЙСКОЙ ГОРЫ в работах художника — освещением, очертаниями, цветовой гаммой, однако схожей своей мощью, уникальностью и той тайной, которая наличествует в вечно действенном и активном символе. И природа согрета теплом тонкой, трепетно раскрытой навстречу жизни души художника. Горы с монастырскими комплексами, виды Ехегнадзора, водная гладь Севана с камнями и чахлой растительностью на берегу, сочетание цветущих деревьев с убогими домишками, интенсивных красок — с пастельными. Все разнообразно, один пейзаж нисколько не сливается с другим. Само пещерное село Хндзореск давно опустело, но сохранится надолго красочное полотно кисти Аракела Аракеляна.

Во время поездки по Армении живописец увидел в Гетапе трогательную картину: потерявший подругу аист остался зимовать, не улетел, как обычно, в теплые края. Тема аистов в гнезде, на каких-то каркасах часто варьировалась в творчестве художника, но «Пейзаж с аистом» — с одинокой, как бы осиротевшей птицей стоит особняком.

Нам, живым, тяжело обращаться к последним месяцам жизни художника, проведенным в больнице, в тисках тревоги и боли, но нельзя обойти вниманием его «Больничный дневник». Уже на смертном одре он бросил вызов той, с косой, которая подкрадывалась все ближе и дышала в лицо своим страшным дыханием. Мастер решил не сдаваться. Попросил жену, неотлучно находящуюся при нем, принести фломастер и картон и стал создавать свои автопортреты. Вот он в образе распятого Христа («чтоб мои подкашивались ноги под тяжелым бременем креста»), вот в доспехах Дон-Кихота. И огромный шприц, и пальцы ног, что по-одному отсекались из-за начавшейся гангрены, и его неповторимое лицо.

… лицо

куда непостижимей и надежней

души, которая за ним живет.

(Х.Борхес)

Говорят, кораллы умирают бледными, но творец становится все выше и значительней — природа не допускает умаления добра, она компенсирует смерть памятью реальных или мифологизированных событий. Ну а творчество, оно само по себе времени не подвластно.

Из области преданий, но достоверных и посещение Владимиром Высоцким в Армении мастерской живописца, известность которого выходила далеко за пределы Армении. И если Высоцкий кричал на весь мир о боли за человека, взахлеб делил его страдания, то творения А.Аракеляна всегда были проникнуты улыбкой — озорной ли, печальной ли, с налетом всепрощающего снисхождения к человеческой природе. И было таинственное притяжение друг к другу двух мастеров, душ «бродяг и артистов», с их неподдельным участием ко всем в этом мире.

Мифы искусственно можно создать лишь на время. И кроме того, «в гамме мировых мер есть такая точка… точка искусства» (В.Набоков). Она определяет начало отсчета в истории. И высшее милосердие в том, что конец никому не известен.