В этом году художнику Ашоту Баяндуру исполнилось бы 65… Его уже нет с нами 9 лет. Но память об этой уникальной личности удивительно стойка. Он был настоящим человеком искусства, обладал личным обаянием и безграничной любовью к своей стране, своему городу, людям. Он радовал своих друзей культурой, поэтическим отношением к жизни, изобретательностью — всем тем, что досталось ему от родителей: матери — тончайшего лирика Маро Маркарян, отца — образованнейшего человека, долгие годы возглавлявшего журнал «Советакан арвест». Много общего было и с сестрой — блистательной переводчицей Анаит Баяндур. Увы, сейчас нет с нами никого из этой замечательной семьи…

Порой трудно сказать, что интереснее — картина или человек, ее написавший. Я имею в виду хорошие картины, потому что плохие тем и плохи, что рождаются как результат унылой поденщины, и тут сквозь краски не просвечивает ни малой капли души человеческой, судьбы, облика, неповторимой натуры автора. Ашот Баяндур написал мало. Может, мог бы создать больше. Но есть иная точка зрения: художник может написать столько, сколько он написал. Пожалуй, эта точка зрения не лишена смысла, если не иметь в виду чрезвычайные случайности, обрывающие жизнь художника безвременно и трагически. Ашот ушел из жизни от инфаркта — самой распространенной болезни нашего века. Было ему всего 56 лет…

С именем Ашота Баяндура у поколения художников середины 70-х связано нечто совершенно очаровательное. Те, кто знал Баяндура лично, помнят мягкое обаяние его человеческих качеств и одновременно очень высокую требовательность серьезного живописца.

Ашот Баяндур был, что называется, не от мира сего, обладал благородной мужской красотой и душевным изяществом. Невысокого роста, с внимательным и деловым взглядом добрых серовато-зеленых глаз, глубоко посаженных под густыми бровями, он располагал к себе сразу. Всех его друзей и знакомых привлекали щедрость и неиссякаемость воображения художника, его эрудиция. Он любил общество самых разных людей, любил споры (особенно если речь шла об искусстве или поэзии, путешествиях), где он сразу становился естественным центром в силу изящества ума, остроумия, необыкновенной свободы, с которой он вел разговор, и того доброжелательства, которое как магнит притягивало к нему людей. Вся его жизнь была пронизана творческим светом, и эта черта сказалась и в его живописи.

Замечательный художник, Ашот в течение 30 лет радовал нас своим искусством. Его выставки открывались в России, Франции, Люксембурге, не раз его работы демонстрировались в Ереване. Независимый, свободный, «гуляющий сам по себе», он был ценим многими, но понимаем, что избранными, теми, кто способен разглядеть исключительное, что еще не отчуждено пиететом музейности.

Его картины — настоящий праздник пластических символов. Добираясь до души изображаемого явления, Ашот безраздельно отдавался интуиции и чувству, жертвуя при этом правдоподобием. И все же его художественное наследие представляет ценность не только для современников, но и для новых поколений, так как в его произведениях трепетала живая душа, горячо влюбленная в жизнь и замечательно тонко резонирующая на ее сложности.

Он был действительно современным художником — не только внешне, но и внутренне современным. Он обладал органическим чувством времени, поэзии, правды. Поэтому его произведения были наполнены яркостью, наводнены острым чувством темы, абсолютной искренностью.

Так получилось, что его первая персональная выставка прошла не в Ереване, а в Москве, где он сразу завоевал массу поклонников. Известный критик Станислав Рассадин в своем обзоре писал: «У армянского художника Ашота Баяндура нет ни одного автопортрета. Я во всяком случае не видел. И все-таки знаю, что он за человек. Точнее, узнаю, глядя на его работы. Он добрый, веселый… Хотя иногда веселится так, что становится чуточку грустно. Он и созорничать не прочь. Он умный, я это тоже вижу, угадывая за его добрыми и смешными фантазиями любовь к размышлению, короче говоря, он художник… По его картинам и рисункам видно, что он очень любит свое детство и хотел бы в него вернуться…»

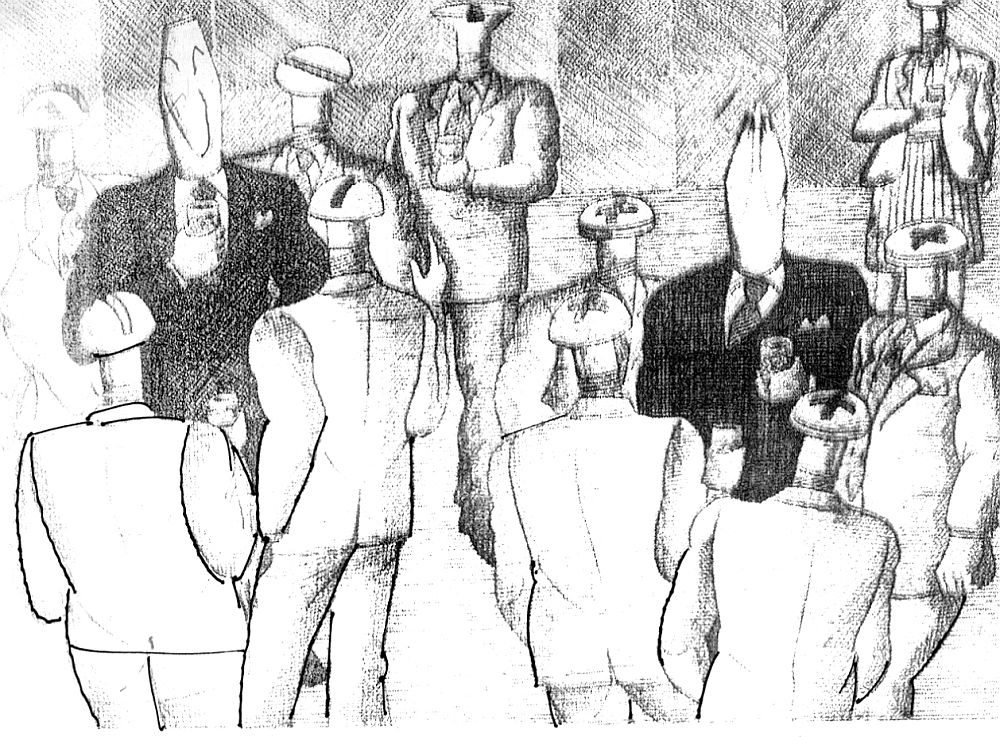

Мир его искусства населен персонажами из сказок — милыми и странными людьми, животными, вещами: тут и воздушный шар, сплющенный, как дыня, человечки с крыльями, яблоки огромные, как Земля, циркачи и птицы, волы и ослики, цветы, валящиеся с неба…

Мир, придуманный Баяндуром, привлекает и взрослых, и детей, так как фантастичен и в то же время прост. Не случайно у художника особое место в творчестве занимали иллюстрации к книгам разных авторов. Здесь сливались воедино субъективные и объективные, сознательные и подсознательные, интуитивные и рациональные моменты психологии творчества. Это особенно ясно видно и на сложных, полифонических по структуре полотнах Баяндура. Главное свойство его полотен, по-моему, и состоит в том, что они имеют особый язык подтекста, намеков, ассоциаций и иллюзий. Между тем «междустрочное чтение» и поиск кода произведения проходят через обманчиво простые, пластические ходы. За простотой его композиций очень много работы: ведь простота требует безошибочного решения.

Сейчас, с течением времени, картины Баяндура, полные юмора, написанные непринужденно, чуть ли не шаловливо, по-новому открывают свой непростой и глубокий смысл. Стоит только взглянуть на них — и вас подхватит волна движущейся, захватывающей, поражающей своей полярностью жизни. Вас, как некогда и их создателя, окружат чудаки и мечтатели, фантазеры, искатели правды, наивные мыслями и чистые сердцем. Вам встретится немало и грустного, но еще больше — смешного: будет дождь пополам с солнцем, и откроется целый мир, где солнечные и печальные краски смешались, исполняя совершенно особую, удивительную гамму.

Ашот не хотел признавать будничное неинтересным, потому что для него оно было интересным и захватывающим. Надо лишь уметь это увидеть. Так умеют видеть будничное дети. И очень редко сохраняют эту особенность взрослые. Ашот сохранил. Оттого, должно быть, и вспоминал он свои ранние годы, словно продолжал в них жить.

И, наверное, этот мир останется с нами надолго. Потому что он уникален. Как всегда, уникально настоящее искусство. И еще потому, что в этом мире, каким бы жестоким он ни представал, никогда не гаснет свет добра и надежды.