К 100-летию народного архитектора СССР Юрия ЯРАЛОВА

Одной из самых значительных фигур советской архитектуры 1960-1970-х годов был наш соотечественник — доктор архитектуры, профессор Юрий Степанович Яралов.В конце 1970-х я был его аспирантом в Москве в Центральном НИИ теории и истории архитектуры.

…С Яраловым меня познакомила его сводная сестра Наталья Гургеновна, которая работала с моей мамой в ереванской музыкальной школе.

В то время мы с Ниной только поженились и мечтали поехать учиться в столичную аспирантуру. С надеждой осуществить эту мечту я и пришел к Яралову.Он возглавлял знаменитый тогда институт, ведущий свою историю еще со времен Академии архитектуры, где на тот период были собраны все самые крупные архитекторы-теоретики в СССР. Но аспирантуры в институте не было (!), и Яралов добивался ее открытия. Об этом он мне и сказал: "Дадут места в аспирантуру – приезжай, сдавай экзамены. Так что – готовься".

Яралов родился в Тбилиси 6 сентября 1911 года. Отец — армянин, офицер царской армии, мать, Елена Сергеевна, — русская. Но мать с отцом рано расстались, вскоре отец погиб. И рос он в семье отчима, Гургена Арутюновича, которого чтил и любил как родного (и мать, и отчим пережили Яралова). Год или два до войны Яралов жил и работал в Ереване. Здесь он женился, у него родился сын. Здесь началась их дружба с Рафаелом Исраеляном. В тесный круг ереванских друзей также входили архитектор Левон Бабаян и профессор Вараздат Арутюнян (последний, как часто любил подчеркнуть Яралов, располагался по отношению к их "треугольнику" чуть дальше). В Москве наиболее близкие отношения его связывали с проф. Степаном Христофоровичем Сатунцем, эрудицией и остротой ума которого Яралов искренне восхищался.

Несомненно, он себя ощущал армянином. О коротком периоде работы в Армении он всегда любил вспоминать. Ему удалось реализовать несколько проектов, в том числе театр в Аштараке, рельефы на фасадах которого он "доверил" исполнить Исраеляну (Яралов всегда безотносительно к их дружбе считал Исраеляна выдающимся зодчим). Восьмиапсидная церковьVII в. Зоравар в Егварде стала темой его кандидатской диссертации (как-то мы ездили с ним к уже наполовину разрушенному памятнику).

Яралов уехал в Москву в аспирантуру и остался там на все годы жизни. Не только ему, но и многим другим пришлось совершить этот путь в один конец. Но, как и для многих других, отъезд из Армении не прервал научных, творческих, человеческих связей с родной культурой.

В 1940-1950-е годы Яралов в Москве издал несколько книг, посвященных армянской архитектуре: егвардскому памятнику, средневековой архитектуре в целом, архитектуре Еревана. В 1951 году Яралов издал прекрасно иллюстрированную монографию, посвященную творчеству Александра Таманяна. До сегодняшнего дня другого более обширного издания, посвященного основоположнику современной армянской архитектуры, нет. Любопытно, что сам Яралов, делая доклад к 100-летию Таманяна, призывал своих современников создать новый фундаментальный труд, где во всей полноте будет изучено наследие великого архитектора.

В 1960-е годы Яралов защитил докторскую диссертацию. Темой его работы была заидеологизированная проблема национального и интернационального в советской архитектуре. Однако под этой вывеской он обозначил свой неизменный интерес к национальному наследию вообще как к одному из важнейших факторов развития архитектуры (ведь в те годы национальное считалось, скорее, пережитком прошлых эпох; я это ощутил, начав работу над диссертацией). Широта его научных подходов создала ему авторитет во многих странах, но в первую очередь, конечно, в национальных республиках СССР. В течение двух десятилетий Яралов был секретарем Союза архитекторов СССР, по существу придя на смену легендарному Каро Алабяну. Логическим развитием его научной карьеры было назначение на должность директора ЦНИИ теории и истории архитектуры.

…Меня зачислили в аспирантуру в самом конце 1976 года. Нас было семь человек, выдержавших тяжелые экзамены и прошедших большой конкурсный отбор (профессура, экзаменовавшая нас письменно и устно, была настроена отнюдь не либерально). На ереванской кафедре архитектуры теоретические дипломы не защищались и держать экзамены было очень нелегко. Несмотря на это, Яралов, желая заполнить пустующую нишу в архитектурном образовании Армении, практически половину состава новой аспирантуры сделал "армянской". Из семи поступивших трое были армяне – кроме меня это была Мариетта Гаспарян (поступившая на заочное отделение) и Сергей Маилов из Кисловодска (сын карабахского армянина, он какие-то годы учился в Ереване). Темы наших диссертаций были посвящены различным периодам развития армянской архитектуры.

Я хочу кратко описать институт, которым руководил Яралов. Это было без преувеличения выдающееся научное заведение, похожего на которое не было даже в западных странах. В институте работало три поколения ученых. Старшее, к которому относился и сам Яралов, получило классическое образование в стенах старой академии. О.Х.Халпахчьян, В.Ф.Маркузон, В.Л.Воронина, А.И.Каплун, Г.Б.Минервин – авторы фундаментальных трудов, в том числе уникальной 12-томной Всеобщей истории архитектуры (Яралов возглавлял этот коллектив авторов; в 1977г. ВИА удостоилась Государственной премии СССР). Поколение "стариков" образовывало прочный фундамент институтского коллектива, его профессиональный стержень.

Но динамику современного развития научной мысли в институте создавало его среднее поколение – поколение шестидесятников. Ученые, которые мыслили новыми понятиями, которые обладали широкими знаниями не только в границах архитектурной профессии, но и смежных профессий – искусствознания, литературоведения, музыкознания, социологии, истории, политики – т.е. широкого спектра гуманитарных наук. Имена этих людей вошли в историю современной культуры: В.Л.Глазычев, А.В.Рябушин, А.В.Боков, В.Л.Хайт, С.О.Хан-Магомедов, Н.Ф.Гуляницкий, Ю.П.Волчек, А.Г.Раппопорт. Очень яркие личности были и среди молодежи – достаточно назвать широко известные сегодня имена Владимира Паперного и Андрея Баталова.

Яралов был от природы мудрым человеком, и это позволяло ему быть дирижером сложнейшего оркестра, собранного сплошь из солистов – именно таким можно образно представить институт теории и истории архитектуры в конце 1970-х. Я часто наблюдал, как сложно бывало руководить столь различными, порой антагонистически настроенными друг к другу людьми. Притом что институт являлся идеологическим учреждением, функционировал он под пристальным вниманием отдела ЦК. В безнадежно застывшей в догматике стране институт был вулканирующим, думающим островком. Узкое, тесное пространство института буквально было пропитано знаниями и мыслью.

Именно в эти годы, благодаря многим научным трудам, созданным в стенах института, произошло принципиальное изменение в советском архитектуроведении, переход акцента с истории на теорию, от фактологической науки к стремлению понять смысл и механизм явлений в широком контекстном охвате (спустя несколько лет в названии института осталось только слово "теория" — НИИ теории архитектуры и градостроительства). Ежедневное пребывание в этой среде, общение со многими учеными помогло и мне написать работу в подобном методологическом ключе.

Происходило ли все это благодаря Яралову? Да, но в большей степени как организатора. Он ясно себе представлял, что на смену старой школе пришла новая, с новым пониманием, воспитанная на более свободном осмыслении явлений, с более свободным кругозором. Он понимал, что время собственной несвободы его поколение исторически не преодолеет. И он принял нелегкий, но мудрый принцип — не препятствовать новому развитию (многих ли мы знаем пожилых людей, готовых к подобному самоограничению?). Доброта была его качеством, проницательный ум позволял увидеть талантливого исследователя, даже когда он не владел проблемой во всей ее глубине. Умные люди ценили это и отвечали Яралову искренним уважением.

…Годы учебы нас очень сблизили – меня, ученика, с моим учителем. В последний аспирантский год мы с Ниной обитали в старой яраловской квартире на Ленинградском проспекте, свободной в связи с отъездом его младшего сына Андрея с семьей на работу в Иран, и постоянно бывали у него дома, в однокомнатной квартирке на Усиевича, изысканно обставленной его супругой — искусствоведом Людмилой Сергеевной Кейдан. Яралов связал с ней свою жизнь после того, как вторично овдовел. Несколько последних лет жизни он был счастлив с ней.

Сблизились мы и нашими семьями – в оставшиеся до его смерти два-три года (когда я уже защитился и вернулся в Ереван) Яралов с супругой несколько раз приезжал в Армению и неизменно бывал у нас дома. Мы ездили по Армении. Общаться с ним было просто. Он никогда не подавлял своим авторитетом, никогда не учил. Он вообще не ставил целью меня учить, но учился у него я непрерывно. Уроки Яралова — это были уроки жизненной мудрости, решения непростых ребусов творческих и человеческих взаимоотношений, наконец, понимания архитектуры как смысла деятельности.

Все годы нашего общения я наблюдал за его связями с Арменией. Исраеляна уже не было в живых, но он постоянно мне о нем рассказывал, и у меня сложился живой образ этого яркого человека. Несомненно, рассказы Яралова о Рафо (он всегда так его называл) как о личности стали для меня уроками, позволившими глубже понять деятельность этого крупного архитектора. Яралов был очень близок, высоко ценил Г.Г.Агабабяна, Дж.П.Торосяна, А.Г.Григоряна, искусствоведа Рубена Заряна. Встречался и со многими архитекторами более молодого поколения. Он много ездил по миру, хорошо знал западную архитектуру и, приезжая в Ереван, стремился поддержать все новаторское и профессионально грамотное. Особенно его интересовали работы активно строящих А.Тарханяна, С.Хачикяна и Г.Погосяна, за что его жестоко критиковали местные ретрограды. Яралов говорил, что как-то Демирчян сделал ему предложение переехать в Ереван редактором газеты "Коммунист", но он, конечно, это непрофильное предложение не принял, хотя внимание армянского лидера ему понравилось.

К сожалению, в Армении не стремились установить тесные связи с яраловским институтом, и архитектуроведение в Ереване продолжало основываться на устаревших фактологических канонах.

…К концу обучения в аспирантуре я завершил работу над диссертацией, посвященной национальному своеобразию современной армянской архитектуры, и весной 1980 года защитился перед ученым советом столь уважаемого мною института. Я защитил диссертацию, которая отошла от обязательной для того времени бессмысленной идеологизированности и была построена на принципах более широкого культурологического подхода. В этом я смог сделать шаг в развитии темы, которую начинал Яралов.

А в 1981 году Яралову исполнилось 70 лет. Я уже жил в Ереване и прилетел на празднования. Огромное количество людей пришло в институт поздравить юбиляра. Яралов был удостоен звания народного архитектора СССР – первым среди теоретиков архитектуры. Он очень гордился званием и часто отмечал, что среди носящих это звание был его незабвенный друг Рафо Исраелян. Но и самому Яралову оставалось жить чуть более года…

…К сожалению, полученные мною знания в направлении изучения современной национальной архитектуры в Армении оказались невостребованными. Долгие годы я с малой результативностью проработал в непрофильном для меня направлении по охране памятников древности.

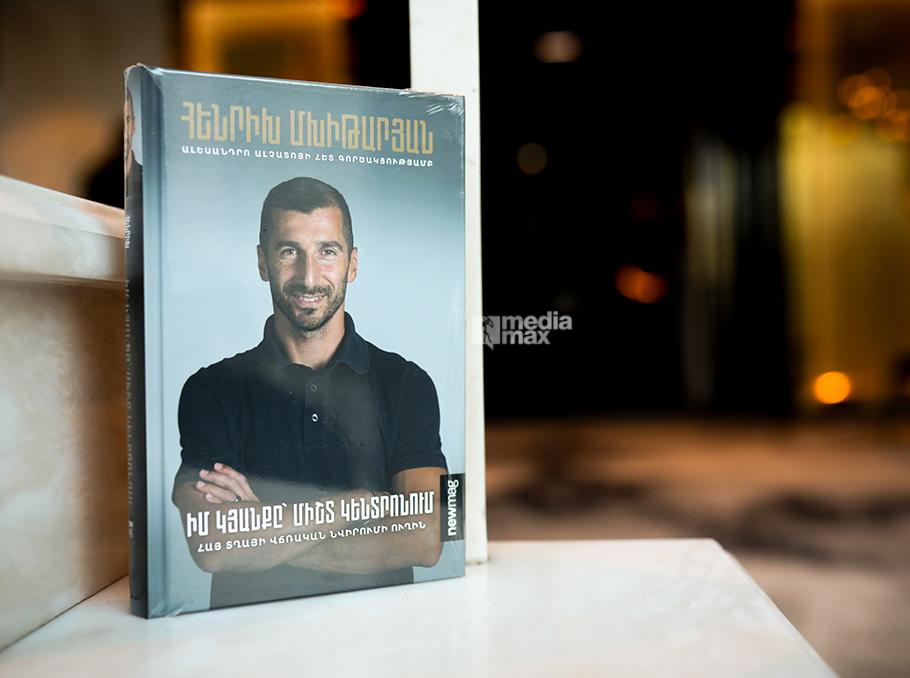

Но благодаря благосклонности сменивших друг друга руководителей Григора Асратяна и Алексана Киракосяна я смог в ведомственном издательстве на основе текста диссертации напечатать монографию, тираж которой, правда, куда-то исчез. Лишь несколько экземпляров я смог выкупить и подарить своим друзьям и коллегам. Книгу я посвятил памяти моего учителя – Юрия Степановича Яралова.