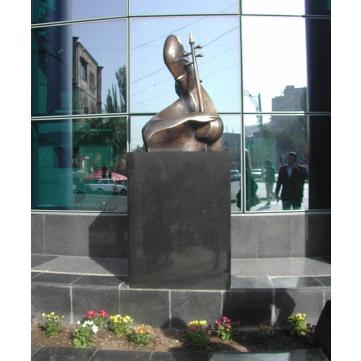

В один из октябрьских дней 2009 г. на перекрестке столичного проспекта Саят-Новы и ул. Ханджяна была установлена необычная скульптура, привлекшая всеобщее внимание сразу. Перед собравшимися на торжественную церемонию открытия предстал великий армянский ашуг Саят-Нова. Народного певца-поэта узнали не по чертам лица. По творческому замыслу скульптора бюст не имел лица, но был сразу же узнаваем по чувственному лиризму обобщенного образа и тонким пальцам, придерживающим каманчу.

АВТОРОМ НЕОБЫЧНОГО ПАМЯТНИКА СТАЛ ТОРОС РАСТКЕЛЕНЯН — один из уникальных скульпторов современности, прославивший на весь мир французский город Роман, по праву считающийся «своим» в сирийском Алеппо, в Армении и Арцахе. Впрочем, Расткеленяна, известного в мире искусства и под псевдонимом Раст-клан, с почестями встречали в разных уголках мира – от Запада до Востока, в США и Европе, в огромном арабском мире.

АВТОРОМ НЕОБЫЧНОГО ПАМЯТНИКА СТАЛ ТОРОС РАСТКЕЛЕНЯН — один из уникальных скульпторов современности, прославивший на весь мир французский город Роман, по праву считающийся «своим» в сирийском Алеппо, в Армении и Арцахе. Впрочем, Расткеленяна, известного в мире искусства и под псевдонимом Раст-клан, с почестями встречали в разных уголках мира – от Запада до Востока, в США и Европе, в огромном арабском мире.

К сожалению, об этом удивительном Мастере с необычной судьбой и сотнями талантливых творений в разных городах мира сегодня приходится говорить в прошедшем времени. 29 июля на 86-м году жизни остановилось его большое сердце, в котором уживались разные чувства: боль, связанная с ужасами Геноцида, о котором он узнал еще в детстве из рассказов матери, благодарность за данную Богом возможность почтить своим творчеством память жертв трагедии 1915 г., великое почтение к женщине, ставшей музой и прообразом многих его творений, радость быть армянином даже вдали от исторической родины.

В 1915 г. мать Тороса Егса (Егисабет) с братьями и матерью были изгнаны младотурками из родного города – Урфы. Спасаться от резни пришлось скитаясь долгие месяцы по пустыням в разорванной одежде с обожженными горячим песком ногами. Бабушка Тороса и один из братьев матери обрели вечный покой в этих песках, а его маму, 8-летнюю Ехсу, подобрали бедуины и увезли с собой. Армянская девочка росла с арабами, став частью их семьи, но помня о своей национальности и вере, пока миссионеры из Сирии под руководством представителей Армянской церкви не стали разыскивать детей-армян и возвращать их в родную среду, которой для сирот-армян стал приют в Алеппо. Здесь Ехса и познакомилась с будущим мужем – Геворком Расткеленяном, выходцем из Урфы и членом семьи, участвовавшей в годы Геноцида в героической самообороне города. У них родилось четверо детей – два сына и две дочери, одним из них был Торос, названный в честь дяди по отцу, заживо сожженного младотурками в числе 300 загнанных в церковь армянских детей.

УСЛЫШАННЫЕ В ДЕТСТВЕ РАССКАЗЫ ОБ ЭТИХ СОБЫТИЯХ навсегда врезались в память мальчика, который в юности не помышлял об искусстве, но сформировали в нем мужество, ответственность за судьбу своего народа, желание служить его процветанию и стремление к свободе. Торосу было лет 9-10, когда он начал работать, унаследовав от отца традиционное ремесло. С юных лет он постигал искусство отделки металла, орнаменталистики, учился чеканить, изготовлять как бытовые, так и памятные изделия. Торос так наловчился орудовать молотком, что позже его прозвали «королем молота».

УСЛЫШАННЫЕ В ДЕТСТВЕ РАССКАЗЫ ОБ ЭТИХ СОБЫТИЯХ навсегда врезались в память мальчика, который в юности не помышлял об искусстве, но сформировали в нем мужество, ответственность за судьбу своего народа, желание служить его процветанию и стремление к свободе. Торосу было лет 9-10, когда он начал работать, унаследовав от отца традиционное ремесло. С юных лет он постигал искусство отделки металла, орнаменталистики, учился чеканить, изготовлять как бытовые, так и памятные изделия. Торос так наловчился орудовать молотком, что позже его прозвали «королем молота».

К 25 годам он владел уже собственным бизнесом – мастерской по изготовлению кроватей, но однажды судьба полностью изменила жизнь. Торос Расткеленян вспоминал, как с наступлением «оттепели», в начале 1960-х, он решил приехать на островок, оставшийся от исторической родины.

«Это был канун 1962-го Нового года, когда на площади Ленина стоял огромный Дед Мороз, а Ереван утопал в снегу, — рассказывал Торос Расткеленян. – В один из дней я проезжал мимо привокзальной площади, как вдруг увидел памятник Давиду Сасунци, покоривший меня мощью, олицетворенными в образе всадника мужеством, силой, волей к свободе. Я не удержался и вскочил на постамент. Не могу передать, что со мной произошло, когда я коснулся руками туловища коня. Промелькнула мысль: «Я могу заниматься этим искусством. Вернувшись в Алеппо, я занялся скульптурой, хотя близкие меня отговаривали, уверяя, что искусством трудно прожить».

В 1966 г. на конкурсе «Освобожденная арабская женщина» 32-летний Торос Расткеленян оказался в центре всеобщего внимания: его 7-метровая работа «Факел свободы» удостоилась первой премии и была установлена на одной из площадей Алеппо. Теперь уже коллеги убеждали Тороса, что в Сирии ему нечего делать: его талант мощнее и масштабнее, ему надо ехать в Европу. Через год скульптор перебрался во Францию, поселившись в небольшом городке Роман. Здесь он сразу вошел в круг элитных деятелей искусства, хотя и ни слова не знал по-французски, но все его скульптуры, привезенные из Сирии, были сразу распроданы. В новом окружении его уверяли: за тебя говорят твои работы. Еще через год Торос начал выставляться в галереях Франции и других стран Европы, затем его работы стали приобретать и ценители скульптуры других континентов.

ЗА ПОЛВЕКА ТВОРЧЕСТВА ТОРОС РАСТКЕЛЕНЯН создал сотни скульптур и памятников из бронзы, камня, глины, успех которых, по его словам, зависел от наличия в них идеи и авторского стиля. Одна из основных тем его творчества – дань памяти жертвам трагедии 1915 г.: его скульптуры, посвященные Геноциду армян, установлены в разных уголках Франции. Одна из работ этого цикла была установлена на Аллее чести во дворе Апостольской церкви Марселя в 1973 г. и вызвала политический шум. Это был первый памятник на тему Геноцида во Франции и всем зарубежье, и это было время, когда об Армянском вопросе не говорили. Творение французского скульптора-армянина создало напряженные отношения между правительствами Франции и Турции: за день до официального открытия памятника Турция разорвала дипломатические отношения с Францией, а армянская община Марселя столкнулась с проблемами. Это не помешало Торосу, зараженному силой Давида Сасунци, взять в руки свой «меч» – искусство и средствами скульптуры бороться за справедливость.

ЗА ПОЛВЕКА ТВОРЧЕСТВА ТОРОС РАСТКЕЛЕНЯН создал сотни скульптур и памятников из бронзы, камня, глины, успех которых, по его словам, зависел от наличия в них идеи и авторского стиля. Одна из основных тем его творчества – дань памяти жертвам трагедии 1915 г.: его скульптуры, посвященные Геноциду армян, установлены в разных уголках Франции. Одна из работ этого цикла была установлена на Аллее чести во дворе Апостольской церкви Марселя в 1973 г. и вызвала политический шум. Это был первый памятник на тему Геноцида во Франции и всем зарубежье, и это было время, когда об Армянском вопросе не говорили. Творение французского скульптора-армянина создало напряженные отношения между правительствами Франции и Турции: за день до официального открытия памятника Турция разорвала дипломатические отношения с Францией, а армянская община Марселя столкнулась с проблемами. Это не помешало Торосу, зараженному силой Давида Сасунци, взять в руки свой «меч» – искусство и средствами скульптуры бороться за справедливость.

«Однажды я решил побывать в пустыне, через которую пришлось пройти моим родным. На одном участке земли я заметил нечто похожее на грязь. Оказалось, что глина. Я взял ее и сжал в руках, представляя, что она – свидетельница истории моего народа и в то же время в ней сохранена душа армян, которой я даю вторую жизнь», — заметил однажды Мастер.

В творчестве Расткеленяна особое место занимает образ женщины, который Мастер использовал и в прямом, и в переносном смысле для выражения своих идей. Женщина для него прежде всего мать – его и его детей, к которой он требовал уважения: не случайно одна из первых его скульптур названа «Раненая мать» и символизирует мать Армению. В женских образах он также стремился воплотить гармонию нежности и силы, выразить их внутренний мир — таинственный и притягательный. «Музы» Тороса лишены страсти, но наполнены любовью и вызывают почтение. Одна из любимых «женских» работ самого автора – «Армянская танцовщица»: как он признавался, танец для него – молитва, а танцующая армянка – святость. В своих «женщин» он умело вкладывал содержание и чувства, знакомые всем армянам и трогающие зарубежных ценителей изобразительного искусства.

РАСТКЕЛЕНЯН ПРИЗНАВАЛСЯ, ЧТО СОЗДАЕТ ИСКУССТВО, которое поймут и примут все: европейцы, американцы, латиноамериканцы, арабы, армяне… И был прав. Ему заказывали важнейшие памятники Франции, ставшие частью ее истории, его работы оценили коллекционеры разных стран, ему вручали всевозможные награды и медали. Среди них и орден Мовсеса Хоренаци, которого он удостоился за своего «печального ашуга». На студии «Ман Пикчерс» снят прекрасный фильм о жизни и творчестве Тороса Расткеленяна. В последние годы жизни он повторял, что хочет буквально посеять свои работы на земле Армении и Арцаха. Несколько лет назад его «Вечность» украсила Степанакерт, а «Вардапет» пополнил экспозицию Музея-института Комитаса в Ереване.

«Комитас просветил нас, и мы обязаны всегда хранить память о нем. У нас есть преимущество перед другими народами, так как в каждом произведении нашей нации есть свой национальный стиль»,- отмечал Торос Расткеленян.

Спроси во Франции и сегодня, после ухода из жизни Мастера, кто самый знаменитый скульптор-армянин, все сразу скажут: Торос. Именно своим именем, данным в честь убитого младотурками дяди, скульптор подписывал свои работы, объясняя это протестным желанием служить памяти о 300 сожженных детях и рассказать миру историю армян. Ту самую, которую и после него сохранят большинство его неповторимых работ, созданных талантливыми руками и большим сердцем автора.