Давным-давно, еще во времена «культуры советской», в московской газете «Советская культура» (N73,1982 г.) я опубликовал статью «Дверь открыта – вход воспрещен!». В той статье 35-летней давности мною предлагались кое-какие репертуарные реформы. Был там и такой абзац: «Последнее время театры заметно увеличили свои литературные владения за счет современных романов и повестей, тем самым будто бы покрывая дефицит актуальности. Но, расширив территорию, они оказались лицом к лицу с проблемой иного характера: необходимостью глубинной разведки. Потому что только Пьеса в силу изначальной условности (как-никак жанр особый, специфичный) предоставляет большую вероятность заглянуть в «недра» разрешаемой на Театре коллизии».

КАЖЕТСЯ, ТОГДА В 33 ГОДА Я ОКАЗАЛСЯ В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ ПРАВ. «Структура пьесы, – считал Артюр Миллер, – основана на возвращении птиц в гнездо». Структура инсценировок, на мой взгляд, иная: кто-то выпал из этого самого гнезда. Впрочем, к пьесам, которые пласт за пластом раскрывают драму Человека, я вернусь в конце статьи.

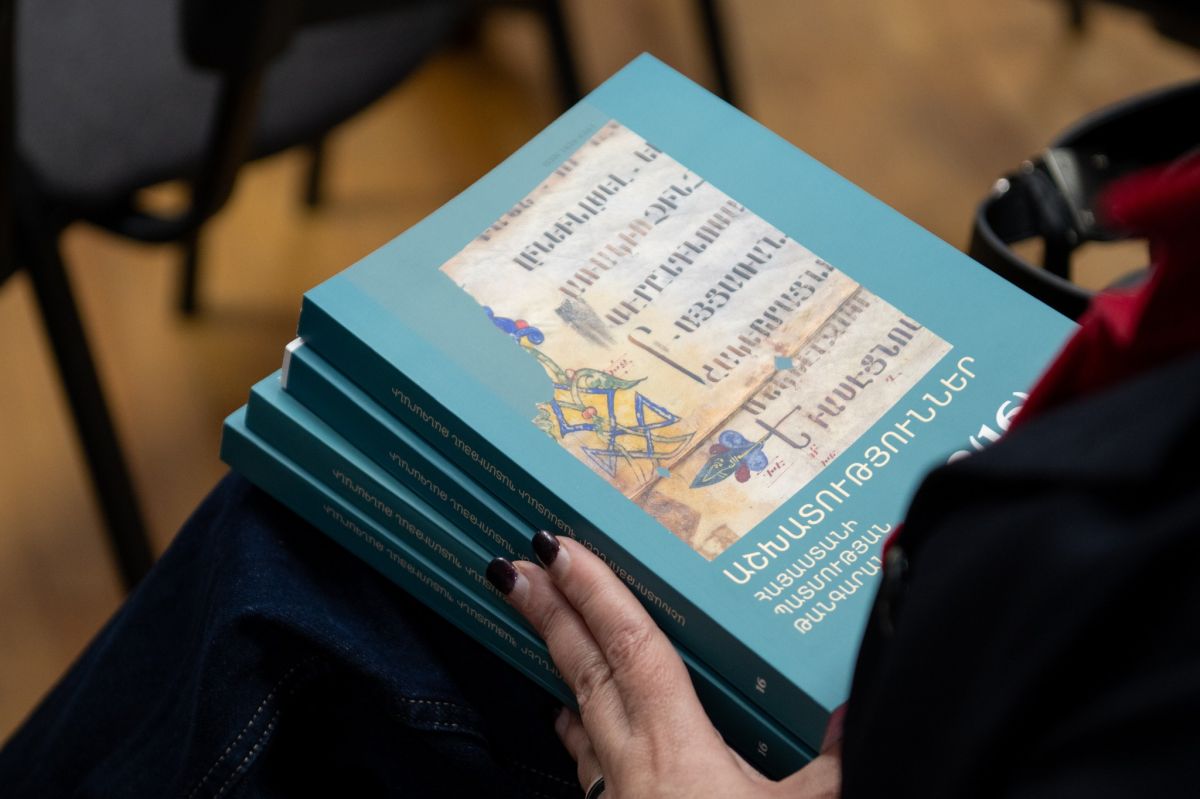

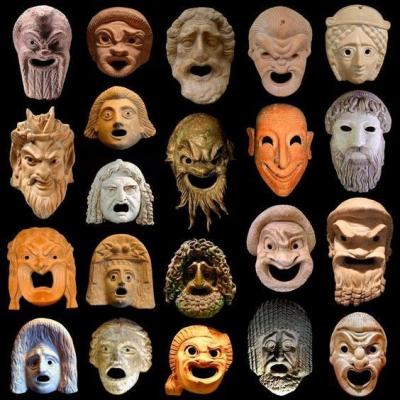

А теперь, как говаривали в старину, не помешает чуть-чуть исторического экскурса. Заглянем в недалекое прошлое (хотя в случае с Армянским театром можно замахнуться и на целых два тысячелетия). Позволю себе цитату из дореволюционного «Справочника по Кавказу», которую использовал не раз: «89 пьес было разрешено к постановке наместником Его Императорского Величества на Кавказе в 1914 году. Из них на сценах Кавказского края на русском языке шло18, на грузинском – 23, на армянском – 37 пьес. Пять пьес игралось на греческом и по три – на ассирийском и осетинском». Напомню, что Кавказский край включал в себя 6 губерний (в том числе Тифлисскую, Бакинскую и Эриванскую), пять областей и два самостоятельных округа. Спектакли на армянском тогда составили чуть больше 40% от всей кавказской репертуарной афиши. Тут бы один из шести персонажей Луиджи Пиранделло в «поисках автора» мог бы воскликнуть: «Фантастика! Но это же реальность, реальность, синьоры, реальность!».

Концептуалистка из Флориды Наташа Тсакос решила осовременить известную фразу Шекспира «Актер – зеркало и краткая хроника своего времени». В ее интерпретации афоризм великого стратфордца получил сугубо техническую терминологию: «Актеры – социальный сенсор и трансмиссия идей». Мы уже свыклись с тем, что «социальный сенсор» в наши дни (и в Европе, и в Америке) не всегда, скажу так, высвечивает «социальные катаклизмы», коварно скачущие, наподобие артериального давления закоренелого гипертоника. Театрам редко удается и пресловутая «трансмиссия», и в лучшем случае ненадолго «приводят в движение карданную передачу». Но Театр остается Театром!..

В пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» раздается: «Мы актеры – мы прямая противоположность людей». Я, в отличие от Тома Стоппарда, не столь категоричен, но убежден, что если Театру надлежит инстинктивно предчувствовать пусть не далекое грядущее, то неплохо бы предречь завтрашний день, а еще лучше и послезавтрашний. Век-то XXI, век высоких технологий, нуждающийся, как ни странно, если не в человеческой теплоте, то в некотором человеческом обогреве. Театр XX века умер. Театр XXI века необходимо реформировать. Реформы (почти всегда чувствительные, а чаще попросту болезненные) театральным коллективам необходимы перманентно, почти с каждым новым сезоном. Как там в декабре 1898 года рассуждал чеховский Треплев со сцены Московского художественно-общедоступного театра устами Вс.Мейерхольда? «Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно».

ОДНАКО ЛЮБАЯ РЕФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПРАВДАННОЙ, иначе, действуя с тактического наскока (на латинском – insultus, т.е. инсульт), можно довести театры до полного отрешения (на латинском – paralysis, т.е. паралич). Побывав в разные годы почти в 50 (для педантов уточняю – 47) странах, я ходил на спектакли многих прославленных театров мира: «Комеди Франсез», «Национальный театр Великобритании», шекспировский «Глобус», «Берлинер ансамбль», варшавский «Театр Народовы», венский «Бургтеатр», пражский «Национальный театр»… Угораздило даже попасть на красочный спектакль островного Таити. Уж не говорю о Москве, Санкт-Петербурге, да и об остальном постсоветском пространстве! Кое-какой опыт накопил. И на основе подобного личного опыта у меня возник очень занимательный и, главное, конкретный вопрос. «Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель», где бы Театр («сеятель добра и хранитель традиций» – неужели кто-то будет оспаривать?) существовал без государственных дотаций, спонсорской поддержки, щедрого меценатства… (Николай Алексеевич Некрасов, надеюсь, великодушно простит сей вольный парафраз). Стоп! Вру, вру!.. Есть такой театр, есть! Есть в чудном Сан-Франциско! Театр Митчел Бразерс О’Фаррелл (Mitchell Brothers O’Farrell Theatre), который приносит большие барыши, ну просто огромные деньжищи. Правда, театром здесь назван элитарный стриптиз-клуб.

Сегодня в Армении часто можно слышать, что театры должны быть рентабельными, что театр – это в первую очередь бизнес, что пора сократить финансирование театров. Нисколько не кощунствую, но при подобной логике и патриотизм – вещь далеко не рентабельная. А что такое в конечном счете патриотизм? Разве только территория? Неужели патриотизм не включает в себя образование, науку, литературу, искусство и культуру? Одним словом, НАЦИОНАЛЬНОЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ? Чтобы сохранить здоровье, тем более национальное здоровье, необходимо сбрасывать лишний вес с бюджета и давать подпитку не «аппендицитам», а «сердечно-сосудистой системе».

Недавно из республиканских СМИ узнал, что Министерство культуры Армении инициирует ряд перемен в армянских театрах. Что ж, дело похвальное, главное — назревшее! Но тут есть одно «но», причем весьма существенное. Со слов персонажа Евгения Леонова из «Осеннего марафона» знакомо расхожее: «Тостующий пьет до дна». А что по поводу «реформирующего»? В какой дозе реформатор готов испить горькую чашу «сокращения своего штатного расписания»? Провели ли реформу в самом Минкульте республики? Причем основательную, а не косметическую? Вопросы риторические!..

ПУСТЬ НОВЫЙ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ВОСПРИМЕТ МОИ ПРЕТЕНЗИИ БЕЗ ВСЯКИХ ОБИД. Ничего личного! Я с ним, к сожалению, даже не знаком. Желаю ему всяческих успехов на таком ответственном посту! Но я уверен: главному органу культуры республики намного легче проводить любые преобразования в театрах после успешной «самореформы», при этом памятуя, что министерство это – министерство не правящей партии, а министерство древнейшей культуры. Задумываются ли об этом в высоких кабинетах?

ПУСТЬ НОВЫЙ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ВОСПРИМЕТ МОИ ПРЕТЕНЗИИ БЕЗ ВСЯКИХ ОБИД. Ничего личного! Я с ним, к сожалению, даже не знаком. Желаю ему всяческих успехов на таком ответственном посту! Но я уверен: главному органу культуры республики намного легче проводить любые преобразования в театрах после успешной «самореформы», при этом памятуя, что министерство это – министерство не правящей партии, а министерство древнейшей культуры. Задумываются ли об этом в высоких кабинетах?

И я за реформы, реформы коренные. Сам в начале 90-х ратовал за закрытие тех театров, которые десятилетиями находятся на балласте национальной культуры. Какие? Не буду их перечислять, дабы не увеличивать число моих и без того многочисленных супротивников в воинственном стане так называемой театральной общественности. (Я не из робкого десятка и при более предметном обсуждении в состоянии обосновать список театральных коллективов, которые не менялись за последние 40-30 лет). Существенно можно улучшить театральную ситуацию в республике, коль следовать аксиоме: не театры для Минкульта, а Минкульт для театров, не деньги из театральной кассы в казну, а с точностью наоборот – из казны на счета театров.

Читателю этой статьи, возможно, покажется, что автор, проживающий в США, не вникая в слабую экономику Армении, жуирующий в богатой стране, – обычный неудачник-зоил, критикующий походя все и вся. Слабый аргумент! Это не так! Никакой я не зоил, да и неудачником меня странно называть, и в слабую экономику вникаю. Но ведь экономика – дело поправимое. Больше заботит ослабление духовности. (Кто станет спорить, что духовность исподволь разлагается эрозией «мыльных опер», бестактно именуемых «сериалами»?) Я много лет своей жизни отдал Армянскому театру, и мне не безразлична его дальнейшая судьба. К слову, в книге В.Ступишина «Моя миссия в Армении. 1992-1994. Воспоминания первого посла России» есть и такие строки: «Рафаэль Акопджанян один из первых заметил начало процесса театрального возрождения в Армении».

ДА, ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОГДА НАМЕЧАЛОСЬ. БЫЛ КОНЕЦ XX ВЕКА. Потом наступил критический спад, нет, не из-за дефицита талантов, а связанный с общенациональным спадом почти во всех сферах. Я абсолютно не склонен обожествлять актеров, не разделяю и мнение французского философа Жиля Делеза, что «актер скорее Анти-Бог». Убежден в другом: в XXI веке любого чиновника можно заменить другим чиновником, а сегодня – и портативным компьютером, а вот Актер, даже в эпизоде, иногда незаменим. В Армении немало талантливых режиссеров и актеров. Не буду их перечислить по этическим соображениям. Признаюсь, некоторые из них мои старые друзья и новые приятели. И сегодня этим театральным талантам приходится нелегко. Государственные органы обязаны помогать именно им, талантам, а не поддерживать посредственности, увешанные всякими регалиями и наградами, допущенные до властных коридоров.

В одной моей пьесе есть такая фраза: «Можно триста лет играть на виолончели и не стать солистом, но при этом получить благодарственную грамоту». Жестоко? А кто сказал, что дорога в театр покрыта «красной дорожкой»? Но тут необходимо одно уточнение: в искомое число посредственностей я не включаю когорту средних актеров, на которых, собственно говоря, держится весь мировой театр. Наши великие во все времена опирались на них, своих менее именитых коллег. В реестр посредственностей входят посредственные режиссеры, которые в силу своей дремучей ползучести снижают уровень актера-середняка, обесценивают искусство театра.

ПУСТЬ НЕКОТОРЫЕ В АРМЕНИИ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕАТР ТОЖЕ БИЗНЕС. Тогда следует поступать по примеру преуспевающих бизнесменов: освобождаться от «залежалого товара» и вкладываться в «товары ходовые»! Правильная организация театра – это не количество театров ради республиканского престижа, а искусство Армянского театра для театра. В этой связи вспоминаются ироничные комментарии Михаила Шолохова: «Первый секретарь Тульской области докладывал в ЦК. Если до революции в наших краях был один писатель – Лев Толстой, то на сегодняшний день у нас семнадцать членов Союза писателей».

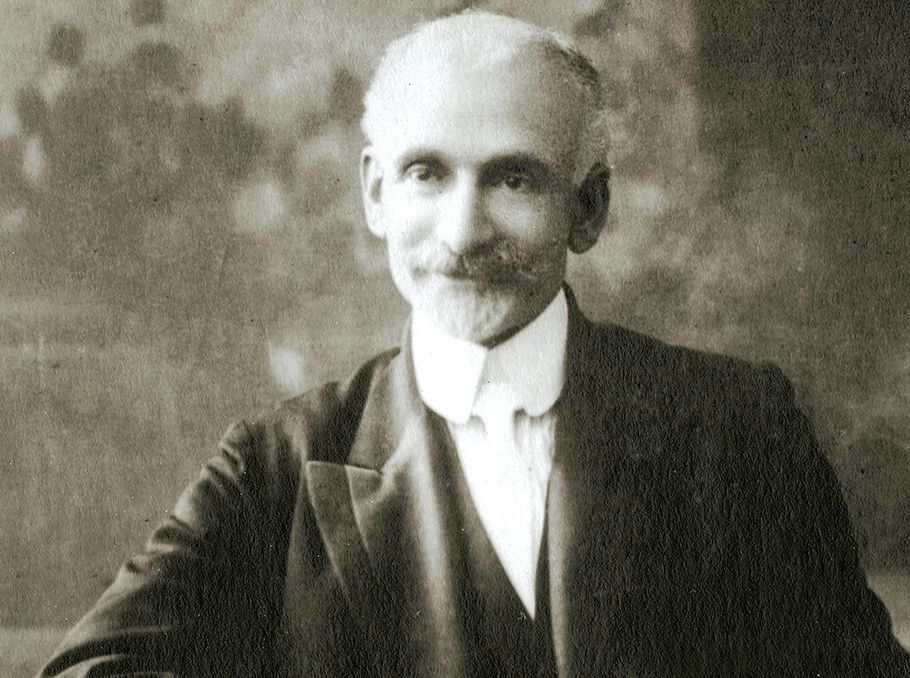

Армения не самая богатая страна в мире. Думаю, армянские театры должны учесть и это немаловажное обстоятельство. Ежи Гротовский, отчаявшийся от безденежья, определил новый термин – Театр Бедный. Основанный на «крайней экономии сценических средств (декораций, аксессуаров, костюмов) и заполняющий эту пустоту огромной интенсивностью и углубленными отношениями между актерами и зрителями» (определение П.Пави). В чем же видится выход? Взаимоотношения министерство — театр необходимо выстраивать не по схеме начальник — подчиненный, а по плодотворному бизнес-партнерству, в котором Художнику (а кому, как не Художнику) предоставляется большее право голоса (на языке бизнеса хотя бы 51% на 49%). И опять повторяюсь: Художнику, а не кустарю, который во все время, при всех режимах способен всплывать на поверхность, распространяя вокруг себя одну серость. А разве так уж сложно отличить Художника от ремесленника? И разве патриотично урезывать армянскому Художнику те незначительные дотации, которых порой и на Театр Бедный-то не хватает? Ведь ни в одном списке великих армян нет ни одного чиновника. Или я ошибаюсь? Конечно, ошибаюсь!.. А как же быть с действительным статским советником Габриелом Сундукяном? Но и он в армянской памяти остался исключительно по театральному «ведомству».

Умер ли Театр? Вот в чем вопрос! Спешу успокоить: вопрос абсолютно надуманный и нарочитый. Пресловутая концептуалистка Наташа Тсакос на сей раз точно и самобытно подметила роль театрального искусства: «Театр – это путешествие в архивы человеческой фантазии». А архивы человеческой фантазии неиссякаемы и нуждаются в том, чтобы их перечитывать заново!..

НУ А ЕСЛИ ТЕАТР В САМОМ ДЕЛЕ УМЕР, ТО С КАКОЙ ТАКОЙ РАДОСТИ в сентябре в интеллектуальном Сан-Франциско, в репертуарном A.C.T. должна состояться премьера «Гамлета» с великолепным Джоном Дугласом Томсоном в заглавной роли? Этого 53-летнего актера, рожденного в Англии в семье ямайских иммигрантов, скупой на похвалы авторитетнейший журнал The New Yorker пару месяцев назад назвал «нашим великим классическим актером». Умер ли Театр? Если да, то почему на нью-йоркском офф-Бродвее, который поначалу крушил устоявшиеся театральные устои, сегодня решили вернуться к классической пьесе «Враг народа» («Доктор Штокман») Г.Ибсена? И это только единичный пример. Если Театр умер, с какой целью Аль Пачино в пасадинском театре сыграл роль драматурга Тэннеси Уильямса? Ему-то чего не хватает?.. Могу с уверенностью сказать: даже великому киноактеру необходимы магия театральной объемности с архаичным ароматом кулис, сиюминутное движение актерской души, свежее дыхание зрительного зала… Кстати, впервые Аль Пачино исполнил роль драматурга в фильме «Автора, автора» в 1982 году. Прообразом драматурга-армянина Айвана Травальяна для сценариста Исраэля Горовица послужили жизненные перипетии и «атомная энергетика» Уильяма Сарояна. Вот, кажется, я и подошел к главной части моей статьи.

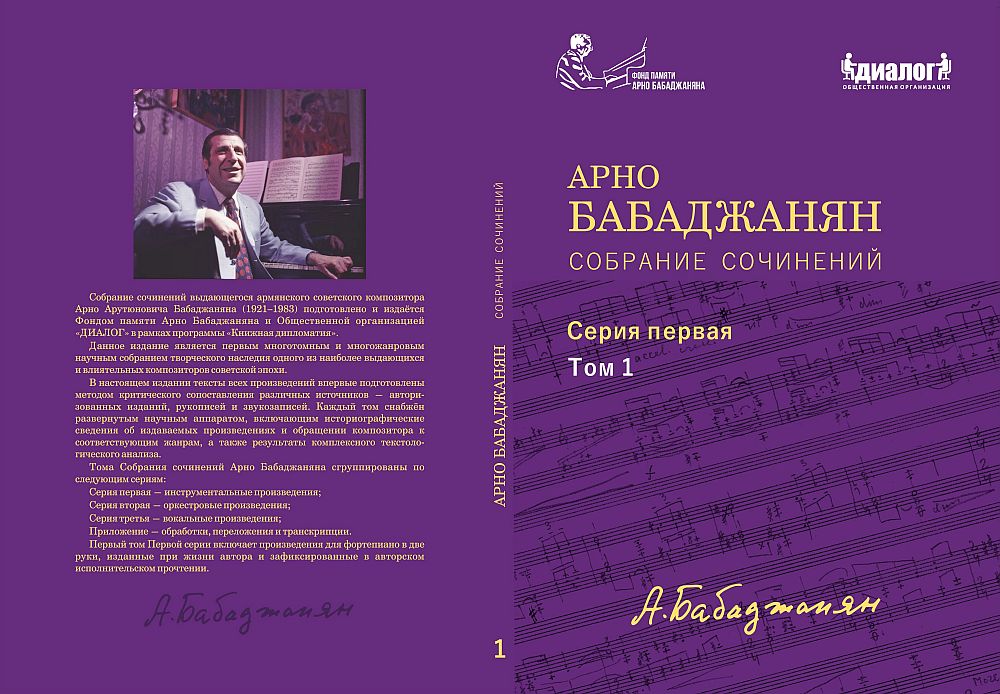

В августе 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения «вулканического драматурга». Готовы ли армянские театры к такому юбилею? (имеется в виду материальная база: то есть деньги, деньги, деньги. По поводу умения у меня нет сомнений). Ведь у нашего гениального соотечественника около 30 пьес, а в Армении ставились… на пальцах можно пересчитать. Часть патриотизма заключается и в том, чтобы вся сарояновская драматургия воплотилась на армянской сцене. А кому как не театрам Армении дать сценическую жизнь пьесам великого писателя, который был и остается ярким символом чвязи Диаспора — Армения. Кому как не театрам Армении следует заново осмыслить драматургию пока единственного армянина, удостоенного «Оскара». Драматурга, которого наградил Голливуд – «ум, честь и совесть» культуры США. (Кстати, об этом впервые я писал еще 20 лет назад.) Причем ставить не ради юбилейной галочки, а стремиться приблизиться к волшебству сароянизма.

К слову, Сэмюэль Беккет любую пьесу оценивал кратким вопросом: «Где же незабываемая ремарка?». В пьесах Сарояна – бесценные россыпи «незабываемых ремарок»! Кто же соберет их в театральное действо? Что ж, доживем до Международного форума Сарояна в Армении, если таковой намечается! Но, может, кое-кто, ссылаясь на объективные причины, скажет, что и такой форум нерентабелен?

Рафаэль АКОПДЖАНЯН

Сан-Франциско

P.S. Я понимаю, какое раздражение вызовет моя статья в приснопамятных кругах «театральной общественности». К негодованиям этих кругов я давно привык, закален несколькими десятилетиями, выдерживал удары и академиков, и посредственных режиссеров, и сомнительных театроведов. Но дело далеко не во мне, дело в Армянском Театре, который должен стремиться к своему расцвету, стремиться под неусыпным патронатом Министерства культуры, да и всего правительства республики, если угодно!